12 SSH

2024年07月23日(火)

舞鶴フィールド研修II

7月23日(火),理数科2年生を対象に舞鶴フィールド研修IIが実施されました。この研修は,学外の有識者に教えを請うかたちで,課題研究をより高みへと押し上げることを目的にしたものです。

生物・エビ班は,鹿児島大学水産学部の塩﨑一弘教授にDNAによる比較を研修しました。

生物・トンボ班は,県庁土木部河川課治水係の小田原様,坂本様を講師に迎え,河川行政の計画立案や工事の実際の発注部署などを伺い,自分たちの研究成果をどこに伝えれば良いのか,実感がわきました。

化学班はリモートで,鹿児島大学理学部の神長先生に教えを請いました。

地学班は,防災科学研究所の瀧下恒星研究員に,研究の方向性について研修を重ねました。5月の幕張メッセで行われた会合で,本校のポスターを見てくださったのがご縁で,今回の研修に繋がりました。

物理班は,トヨタ車体研究所ボデー開発部 小野健吾様に来校いただき,波の不思議に挑みました。

国分高校は全生徒が課題研究に参加しますが,この研修を見ると理数科独自のプログラムが充実しているとわかります。

さあ,夏に研究を進めて,実りの秋を期待しましょう!

2024年07月18日(木)

県保健福祉部子ども政策局からのお知らせ

国分高校の皆様へ 鹿児島県の保健福祉部子ども政策局からの依頼を2つご紹介します。

1 若者の意見を取り入れて政策を立てたい

「かごしま子ども未来プラン2020」を見直しする際に,子ども・若者の意見を反省させたいそうです。

募集期間:7月17日(水)~8月23日(金)まで

回答はこちらをクリック パンフ若者の意見募集[PDF:179KB]

・ あなた自身が鹿児島であなたらしく成長するために望むこと

・ 将来,あなたが鹿児島で結婚,妊娠・出産,子育てするために望むことについて,意見を募集しています。

課題研究で子育て政策等に意見を持っている生徒,あるいは鹿児島県に自分の考えを伝えたい生徒,その他希望する生徒は意見を述べてください。

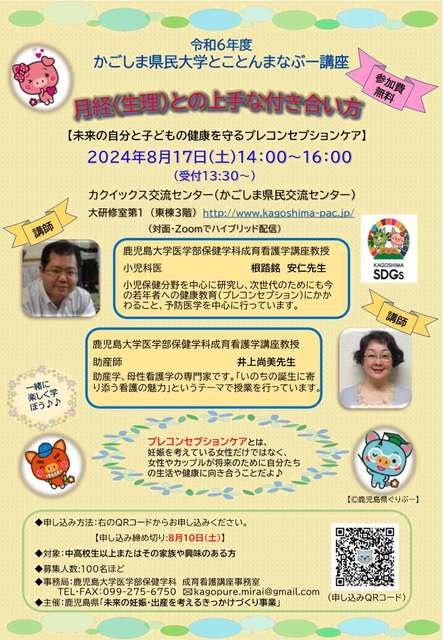

2 鹿児島県民大学とことんまなぶー講座

~未来の自分と子どもの健康を守るプレコンセプションケア~

若者に対し,主体的に将来を選択できるよう,妊娠・出産等に 関する医学的・科学的な知識や支援制度を踏まえたライフプランニングを考えるき っかけを提供するため,鹿児島大学と連携し,「未来の妊娠・出産を考えるきっかけ づくり事業」を開催するそうです。

申し込み〆切 8月10日(土)

2024年06月14日(金)

理数科集会:1年生初めてのスピーチ

6月13日(木),理数科集会で初めて1年生がスピーチを行いました。

生き物を観察するのが好きなので,理数科では「好き」を生かして課題研究に取り組みたいです!

先輩方に教わる際にも,初対面よりも挨拶したことがあったり,質問したことがあった方が,かわいがってもらえると思います。よろしくお願いします。

理数科主任の河野先生は,イオンの一般客会場で「人工イクラ」の実験を披露する際に,ビーカーやガラス棒の破損の可能性を職員に指摘され,「実験はガラス器具で行う」という固定観念にとらわれていた自分に気付いた話をされました。7月に国分小学校6年生に科学教室で披露する際には,プラスチックコップやポリビニル製スポイトを使うそうです。

皆さん,勉強とは自宅で机に向かい,集中して数時間するものだと思い込んでいませんか? 理数科集会の集合を待つ5分間,終礼から部活動が始まるまでの15分間,隙間の時間をしっかり使う受験生は,夢を叶えていきます。高校3年間は,あっという間に過ぎてしまいます。課題研究での素晴らしい経験と,確かな学力を兼ね備えて,自分の将来の夢を実現させていきましょう。

2024年05月23日(木)

全校朝礼,教育実習生紹介,表彰式

5月21日(火)に全校朝礼が行われました。教育実習生の紹介,地区大会の優勝やつくばサイエンスEdge2024の文部科学大臣賞ほか上位入賞の表彰が行われました。また,ゴールデンウィーク中にオーストラリアで開催された大会に日本代表として出場した仲宗根君は2位に入賞し,メダルが授与されました。表彰が多いと学校の活気を感じますね。賞を受けたり受けなかったりは別として,日々の高校生活を充実したものにすることに本当の価値があると思います。明るく楽しく,日々の高校生活を過ごしてください。

教育実習生は国分高校の卒業生です。校舎や1年生の制服が当時とは異なるので,違和感はあるかもしれませんが,先輩たちから受け継がれている国分高校生の良さは健在だと思います。母校で一生懸命に実習を頑張って,教員になって思います。

地区大会の表彰の様子

2024年05月22日(水)

2年生の自主ゼミが活発です

2年生は週2時間,サスティナビリティサイエンス(SR)として課題研究に取り組んでいます。1年生後半から「何を研究するか」について悩みながら班分けを行ってきました。

進捗している班では「もっとこうしたい!」という強い意志を発揮して,自主ゼミを立ち上げています。現在11班が登録申請しているようです。

5月21日(火)は,放課後に活動している自主ゼミに出会いました。

放課後,SSH主任の神園先生に「自分たちの今まで」を説明している生徒たち。こういう積極的な姿勢が「そういう考え方もあるかも」という新たな気づきを与えてくれます。

耐塩性植物班は,鹿児島大学の先生たちにアポを取り,ZOOMで質問しています。デジタル機器を駆使する現代の高校生は,機動力が違いますね。

求めた分だけ自分たちの研究が高みに到達するやりがい,これこそ課題研究の醍醐味でしょう。今は様々なコンテストも開催されています。是非積極的に挑戦してみましょう。

2024年05月17日(金)

県知事表敬(リン酸班)

2024年5月17日に,つくばサイエンスエッジで文部科学大臣賞を受賞したリン酸班が鹿児島県知事へ表敬訪問をしました。

はじめに、研究成果を知事にプレゼンをしました。

その後、知事の質問がありました。装置の原理、将来の進路についての質問がありました。特に、知事は赤潮についてに関心が強く、多くの質問をしていました。

最後に記念写真です。

次に、鹿児島県教育庁の方に移動し,副教育長と教育次長の前でもプレゼンをしました。装置の説明や今後の研究についても質問を受けました。

来週は、鹿児島県水産振興課,鹿児島県水産技術開発センターの方々らと意見交換会があります(まだまだ忙しいリン酸班です)

2024年05月16日(木)

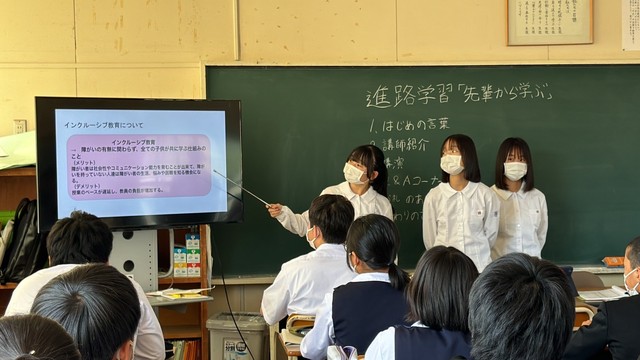

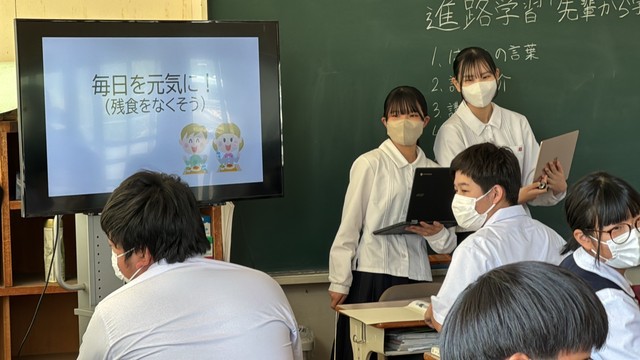

栗野中学校で行われた進路学習「先輩から学ぶ」に招待していただきました。

5月16日(木)に栗野中学校で行われた進路学習「先輩から学ぶ」に招待していただきました。

本校から,栗野中学校出身の生徒たちが参加しました。現在取り組んでいる課題研究の内容を発表したり,中学生からの質問に答えたりしました。久しぶりの母校で,今頑張っている取組を発表することができて,生徒たちは嬉しかったようです。また,今回の発表で新たな視点や課題が見つかったみたいなので,今後の内容の充実に期待したいです。このように,人前で発表する機会を得ると,今まで気付かなかったことに気が付いたり,成長のきっかけに繋がったりします。貴重な経験をすることができて良かったですね。招待していただいた栗野中学校の皆様,本当にありがとうございました。

2024年05月15日(水)

統計学講座と理数科2年生SR

5月15日(水),普通科2年生は統計学講座を体育館で受講しました。講師は元本校職員の脇薗祐一先生です。

統計って漢字を使うととっつきにくいですが,私たちがwebをチェックしたりYouTubeを見ただけで好みを収集して,我々にCMを提供するビッグデータサイエンスも,統計を用いて行われているものです。

皆さん得られたデータと結論の間に,他の原因が交じっていないか,十分注意してください。

例えば,「朝ご飯を毎日食べる児童は体力や学力が高い」という傾向が得られた時,「体力や学力が低い児童に朝ご飯を食べさせれば,能力は上昇する」というのは本当でしょうか?

朝ご飯が原因ではなく,朝ご飯を食べられるような規則正しい生活リズムが学力向上の原因かもしれませんし,朝ご飯を提供してくださる両親の関心の高さが,体力維持に有利に働いているのかもしれません。であれば,朝ご飯を食べなくても規律正しい生活リズム,両親の関心の高さを上げれば,朝ご飯とは無関係に能力は高まるでしょう。

一生懸命にアンケートや実験でデータを取った時,得てして「因果関係(=直接の原因)」ではなく「相関関係(=そのような傾向がある)」を結論としてあげてしまうことがあります。そのためには,十分に比較し,みんなで大丈夫か確認し合うことが大事でしょう。

理数科2年生は,各自の研究を進めています。

地学班は5月末に行われる学会発表準備でがんばっています。

「まさに化学!」というような意見交換。こういう時間が自分たちの考えをまとめてくれます。

自作の実験装置を試行錯誤している物理班。「もの作り」が新たな気づきを生み出すかもしれません。

休日の調査結果を整理するトンボ班。川でのメモが,意味を持つデータとして活用されるのに驚きです。「あのトンボ,15日も生きていて,今週初めて産卵したんだ!」ワクワクです。

2年生の課題研究も本格的に始まります。今年はどんな活躍をしてくれるのか,見守る我々もワクワクです!

2024年05月13日(月)

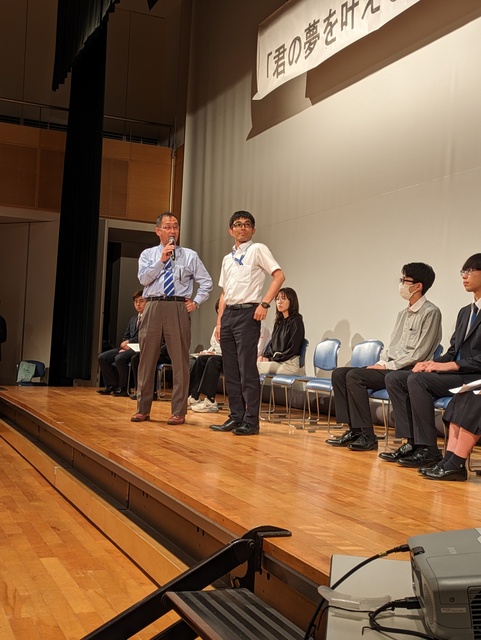

令和6年度霧島しごと維新事業「君の夢を叶える高校フェア」

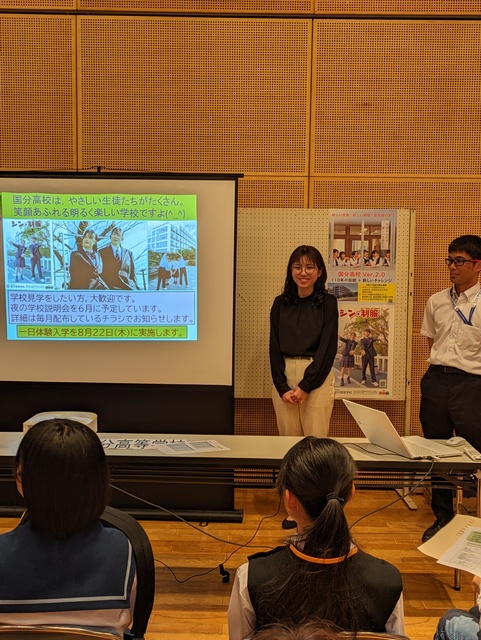

5月11日(土)の午後に,国分シビックセンター国分ハウジングシビックホールで,霧島市内の中学生とその保護者を対象に,令和6年度霧島しごと維新事業「君の夢を叶える高校フェア」が行われました。霧島市内にある5つの公立高校の職員や生徒・卒業生ががぞれぞれの高校の魅力を紹介することで,中学生の進路選択に生かしてもらおうという趣旨の会です。

国分高校からも生徒二人と卒業生二人に参加してもらいました。ステージでは,高校の概要説明に加えて,卒業生にインタビューする形で話をしてもらいました。

ステージでの説明の後は,それぞれの高校のブースに分かれての説明でした。15分×3回の説明に,多くの中学生や保護者が参加してくれました。ブースでの説明からは,国分高校を代表する2年生の生徒2人が説明に加わってくれました。また,国分高校の生徒たちが作成した課題研究のポスターを掲示したので,国分高校の取組をよく理解していただけたのではないでしょうか。

質疑応答も,生徒や卒業生が明るく,分かりやすく回答してくれたので,とても雰囲気が良かったです。

中学生と保護者の皆さん,国分高校の魅力は十分に伝わりましたか?国分高校にはまだまだ魅力がたくさんあります。現在,中学校における高校説明会で国分高校の紹介をしていますが,6月には,夜の学校説明会を行う予定にしており,校舎内の見学も出来ます。また,説明会以外でも,随時校舎見学等には対応しているので,お気軽にお声掛けください。

なお,当日は昨年度の学校案内パンフレットを使用しましたが,今年度の学校案内パンフレットが完成しました!中学校説明会には,国分高校らしい明るく活気のある今年度の学校案内パンフレットを持参しますので,楽しみにお待ちください。

2024年05月10日(金)

「THE TIME,」無事放映されました!

最近注目されているリン酸班が,MBCの朝6時50分頃から放映されるThe Time, にて放映されました!

この番組はスタッフが来校することなく,遠隔で構成や画面などを指示された本校生徒会と理数科の生徒たちが作り上げたものです。

生徒会長のインタビューに答えたリン酸班によると,この測定機器の愛称(仮)は「リン子ちゃん」だそうです。安価で手軽,しかも高性能なこの機器が,鹿児島県の養殖現場を大きく変える可能性を秘めています。

早起きな先生方と共に,職員室で視聴しました。