9 理数科

2025年06月30日(月)

Q-1グランプリ取材1

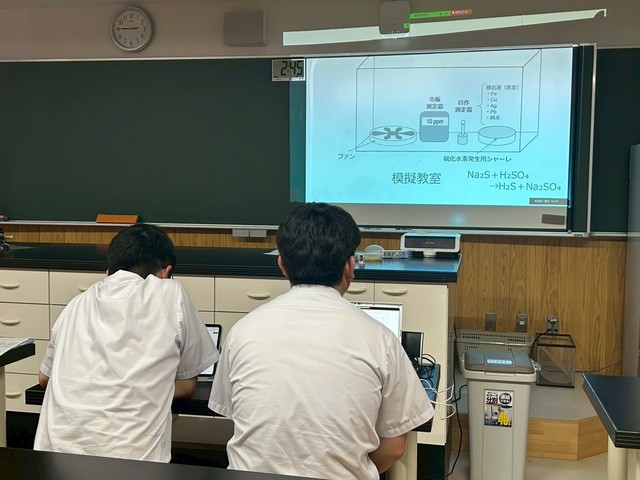

7月22日(火)に大阪・関西万博のEXPOホール「シャインハット」で行われるQ-1ファイナルに出場する硫化水素班の取材のため,ABCテレビの方が来校されました。

番組内でサイエンス部の紹介をしてくださるそうなので,2年生の生物班、地学班、バリウム班の生徒たちが取材に協力してくれました。

そして,硫化水素班の取材です。実際に実験を行って硫化水素を発生させて,安全に撮影を終えることができました。

次回の取材は,霧島温泉郷での硫化水素の測定と,国分中学校での実験の様子の撮影になります。なお,Q-1ファイナルの様子は,9月28日(日)の午後1時55分から,地上波全国ネット(テレビ朝日系列)で放送予定だそうです(^_^)(詳細は,こちらから)。

2025年06月23日(月)

Q-1 U-18が未来を変える★研究発表 SHOW 2025大会

国分高校のサイエンス部硫化水素班の5人が出場するQ-1のスケジュールが決まりました!(^^)!

硫化水素班の5人は,5月31日(土)に東京の渋谷で行われたセミファイナルを勝ち抜き,7月22日(火)に大阪・関西万博のEXPOホール「シャインハット」で行われるファイナルに出場します。ファイナルの様子は,9月28日(日)の午後1時55分から,地上波全国ネット(テレビ朝日系列)で放送されることに決定したそうです(^_^)v

【硫化水素班】松永睦月さん(重富中) 松下零央さん(隼人中) 小濵有貴さん(日当山中) 宇治大五郎さん(隼人中) 山田楓生斗さん(隼人中)

日頃から楽しんで取り組んでいる課題研究の内容を,多くの方々に伝えてきてほしいです(^_^) 硫化水素班の皆さん,頑張ってきてくださいね(^O^)

なお,テレビ放送の出演者は,次の方々だそうです(敬称略):MC林修、アシスタント大仁田美咲(ABCテレビアナウンサー),須貝駿貴(QuizKnock),ギャル曽根,チャンカワイ,トラウデン直美

スタジオ審査員(敬称略):伊沢拓司,スチュアート・ミラー,中島さち子,野口聡一,山極壽一

Q-1の詳細は,こちらから。

2025年06月16日(月)

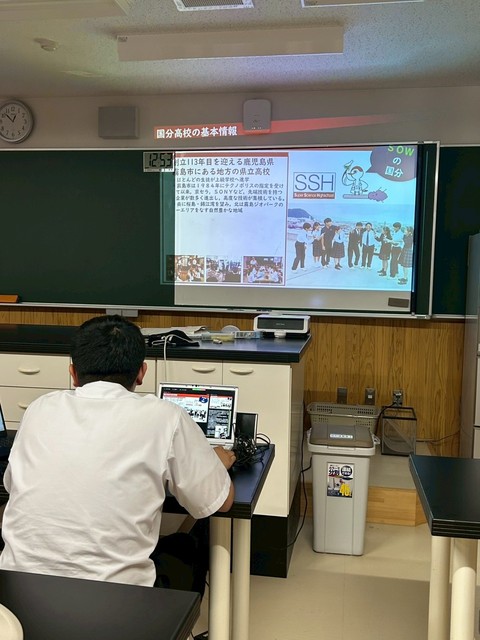

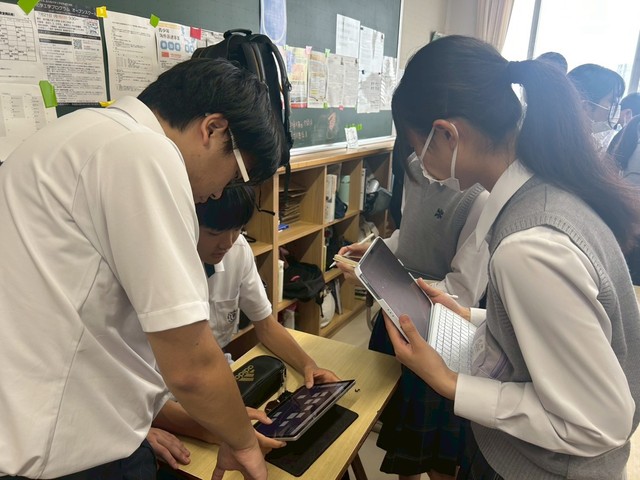

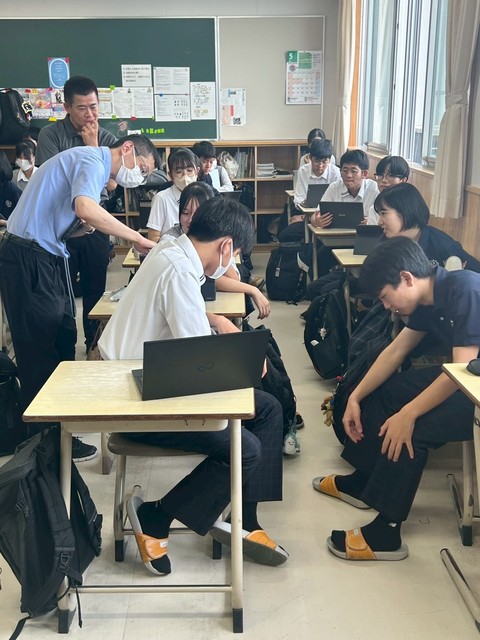

香川県立観音寺第一高校とのオンライン交流会

6月16日(月)に,香川県立観音寺第一高校とのオンライン交流会が行われました。昨年度に続いて2回目の取組になります。国分高校からは理数科の3年生が参加しました。開会行事で両校の自己紹介や来賓の先生からの挨拶があり,その後,ルーム1(数学・統計・化学),ルーム2(物理・地学),ルーム3(生物)の3会場に分かれて,それぞれの課題研究の発表と質疑応答を行いました。国分高校からは,ルーム1の数学・統計・化学にBTB班と硫化水素班,ルーム2の物理・地学に波班と桜島班,ルーム3の生物にトンボ班とスジエビ班が参加しました。

今回のように,オンラインで他校の生徒たちと繫がることができる今の時代は素晴らしいと思います!(^^)! 開会行事で東北大学の渡辺先生から,「このような発表の機会を通じて,自分たちの良さや欠けている点について,相互にコラボして補うことで発見があり,更に自分たちの研究を深められる。」というお話と,御自身と観音寺第一高校と国分高校とのこれまでの「縁」についてのお話がありました。発表をしたり,質疑応答をしたりしたことによって,生徒たちは今まで見えていなかったことや気付いていなかったことが分かったのではないでしょうか。本当に素晴らしい交流会になりました。準備から運営まで,観音寺第一高校の皆様には本当にお世話になりました。また,質疑応答や指導・助言をしていただいた各大学や高等学校の先生方につきましても,生徒たちに素晴らしい経験をさせていただき,本当にありがとうございました。国分高校の生徒たちが今回の貴重な縁を生かして,更に頑張ってくれることを期待しています(^_^)

2025年06月04日(水)

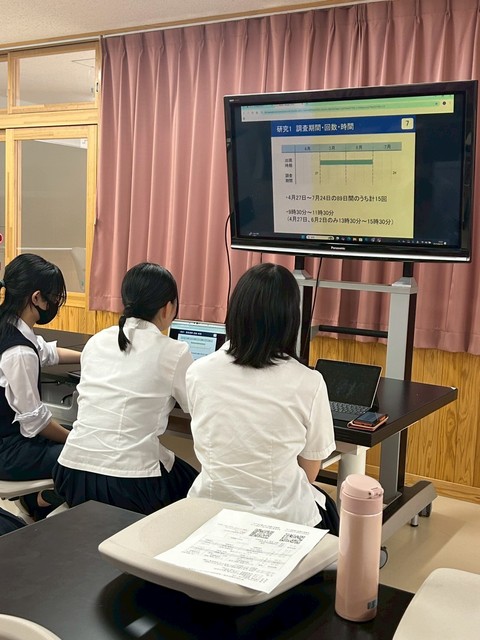

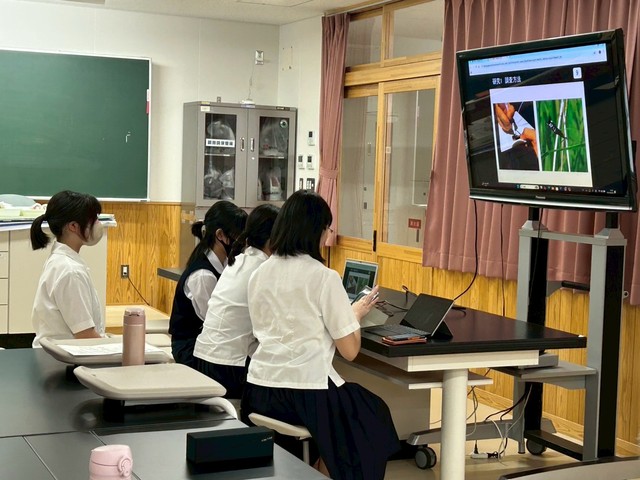

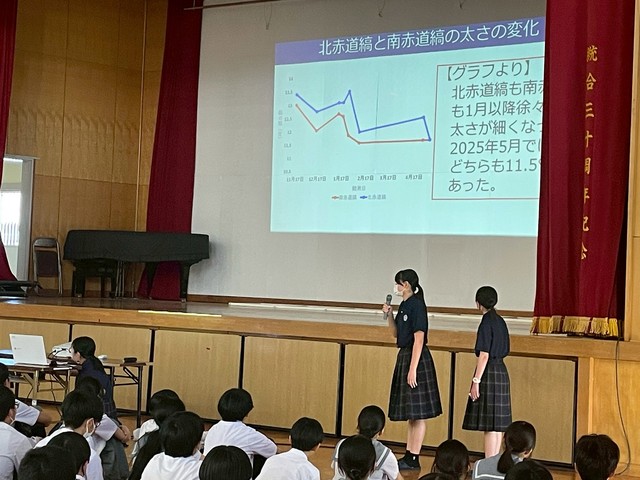

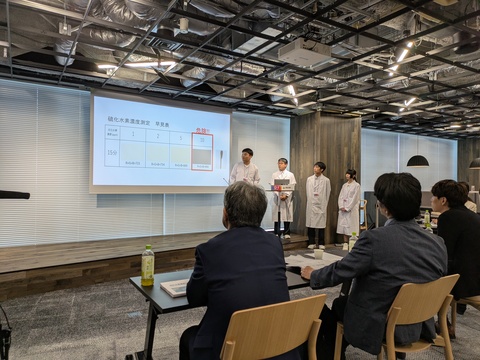

国分南中学校の課題研究発表会

6月4日(水)に,国分南中学校で行われた課題研究発表会に参加しました。国分高校と国分南中学校とは連携協定を締結しており,お互いに協力をしながら中学校の「総合的な学習の時間」と高校の「総合的な探究の時間」に取り組んでいます。国分高校には,多くの中学校から,総合的な学習の時間に関する課題研究で,生徒や職員を派遣してほしいという依頼があります。生徒たちは出身中に出掛けて,後輩たちや恩師の先生方の前で,自分たちが取り組んでいる課題研究の発表をするのをとても楽しみにしているようです(^o^)

今回は,中学生に対するプレゼンテーションなので,いかに分かりやすく伝えることができるかが課題です。

とても嬉しいおもてなしです!(^^)!

中学生の皆さんからの質問もあって,発表した生徒たちは嬉しかったようです(^_^) 発表の内容はどうだったでしょうか。

国分南中学校の課題研究は充実しており,国分高校に入学してからも課題研究で中心的な存在になってくれる生徒が多いようです。これからも連携を強めて,お互いに成長することができたらと思います(^_^)v 国分南中学校の皆様,ありがとうございました(^_^)

2025年06月02日(月)

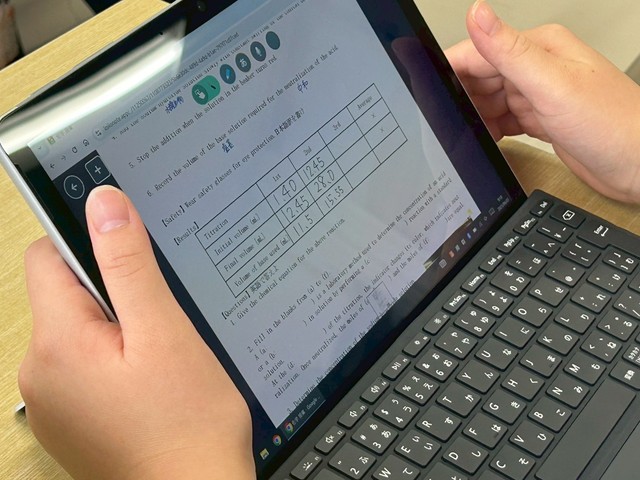

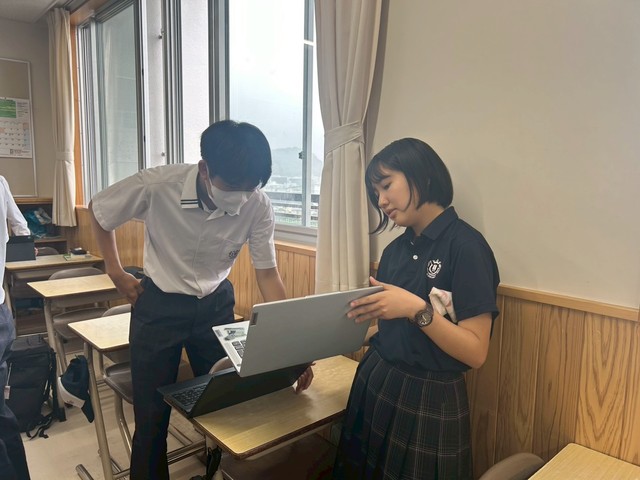

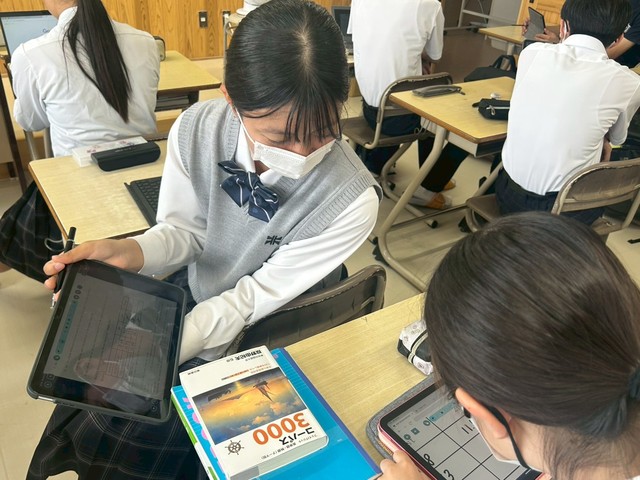

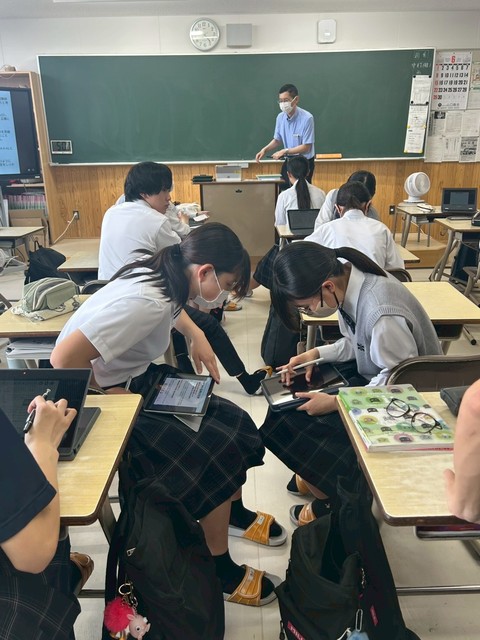

教科横断型授業(化学✕英語)

6月2日(月)に,2年生の理数科を対象に3回目の教科横断型授業(化学✕英語)を行いました。中和滴定の実験をした結果の検証のようです。理論値と実際の結果の差異等について,グループ毎に話し合いながら取り組んでいました。化学と英語の先生が机間巡視をしながら,生徒たちがタブレットに書き込んだ内容を確認してアドバイをしていました。

大型ディスプレイに示した英文を確認しながら,「英語的には太文字の箇所がポイントになるよ。化学的には下線部がポイントになるよ。」と各科目の注目すべきポイントを挙げながら,生徒たちが分かりやすいように導いていたのが印象的でした。頻繁に行うことができるような授業ではありませんが,とても面白くて効果的な興味溢れる授業だと思います。このような授業を受けられる生徒たちが羨ましいです(^_^)

2025年06月01日(日)

【快挙!!】Q-1ファイナリスト(ABCテレビ)に選ばれました!

5月31日(土)に,硫化水素班の4人の生徒たちが,ABCテレビが開催する「Q-1グランプリ」のセミファイナルに出場しました。受付・待機場所がSAKURA DEEPTECH SHIBUYA(38階)でした。

ファイナルに向けたプレゼン

アフターパーティの様子

ABC テレビアナウンサー大仁田美咲さんとの記念撮影

QuizKnockの田村 正資さん(左),須貝駿貴さん(中央)との記念撮影

最後に結果発表

何と!硫化水素班がファイナリストに選出されました。

7月22(火)に,「大阪・関西万博 EXPOホール」で決勝戦が行われます。また,「全国放送(MC:林修先生)」があります。応援よろしくお願いします!硫化水素班の皆さん,7月の本番に向けてさらに楽しみながら頑張ってください!

2025年05月28日(水)

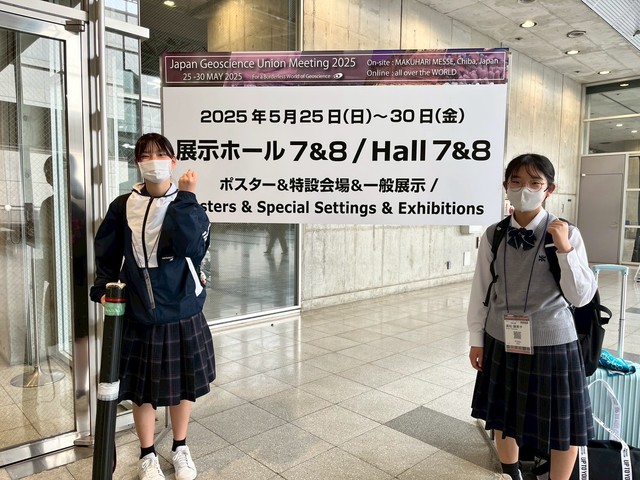

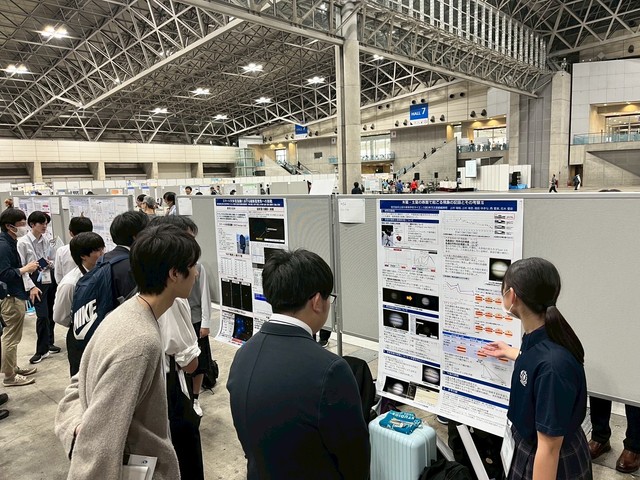

サイエンス部天文班のJpGUでの発表と千葉工業大学での研究指導

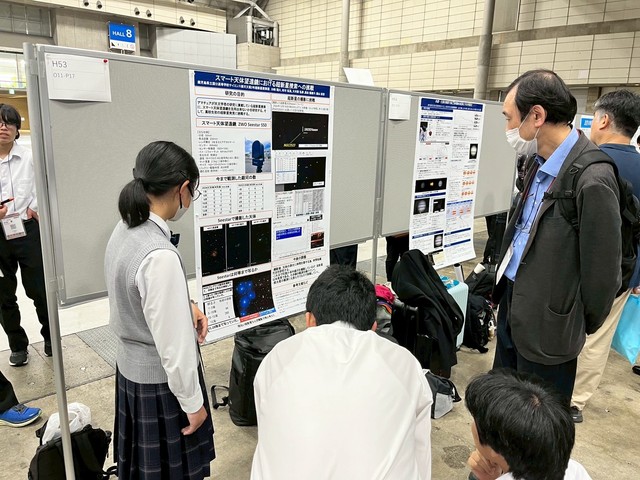

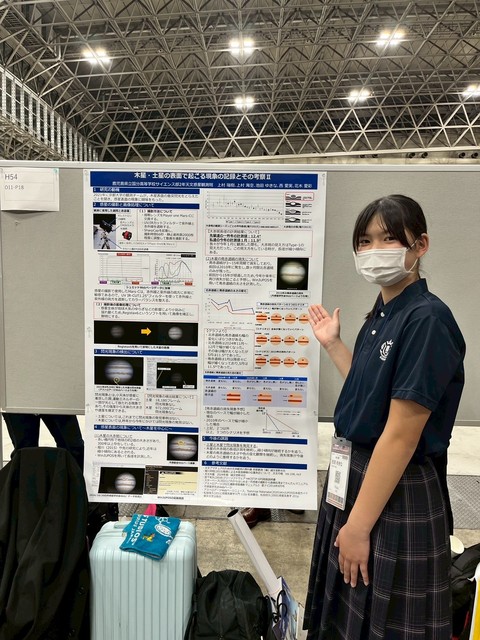

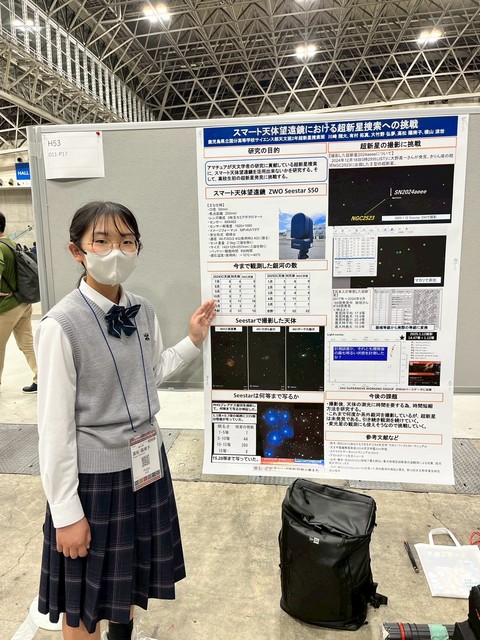

5月25日(日)に,千葉県の幕張メッセを会場に日本地球惑星科学連合2025年大会が行われ,高校生ポスター発表の部門にサイエンス部天文班の生徒2人が参加しました。一昨年の理数科卒業生も応援に駆け付けてくれました!(^^)! 貴重な発表の機会で多くの方々に見ていただき,大変参考になりました。これからの生徒たちの課題研究の充実に繫がると思います。

国分高校と連携協定を結んでいる千葉工業大学も訪問させていただきました。東京スカイツリーの中にもキャンパスがあり,スケールがとても大きいです。千葉工業大学では,最先端の技術を見学させていただくとともに,生徒たちの課題研究の指導もしていただきました。今までで「??」という疑問を感じていたようなことについて,解決に繫がるようなアドバイスをいただき,大変参考になりました(^_^)2025年05月23日(金)

舞鶴中学校の課題研究オリエンテーション

国分高校は昨年度末に舞鶴中学校と連携協定を締結しました。主な目的は,国分高校のSSHの活動と中学校の総合的な学習の時間による教育活動の交流・連携を一層推進することで,探究の見方・考え方を働かせ,教科横断的・総合的な学習を行うことを通して,生徒一人一人に将来の夢や希望を抱かせるキャリア教育の充実を図ることです。

さっそく,舞鶴中学校の1年生と3年生の総合的な学習の時間の課題研究オリエンテーションに,SSH推進部主任の神園先生と2年理数科の舞鶴中学校出身の生徒が舞鶴中学校を訪問しました。探究活動とはどういうものなのか? なぜ探究活動に取り組むのか? という神園先生からのお話の後,実践例として国分高校の「貝班」の生徒たちに課題研究を発表してもらいました。舞鶴中学校の生徒たちはとても真剣に聞いてくれました。質問タイムでも,こちらが驚くほど積極的に手が挙げて質問をしてくれて,とても充実した時間になりました。お礼の言葉までいただき,参加した高校生も喜んでいました!(^^)!

これからの連携の深まりがますます楽しみです(^_^)

2025年05月22日(木)

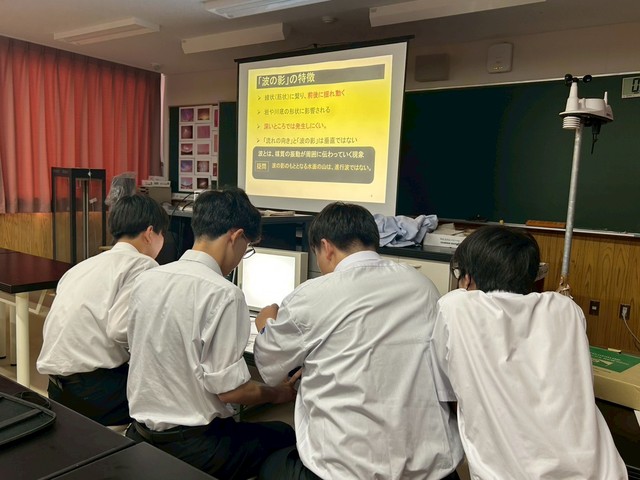

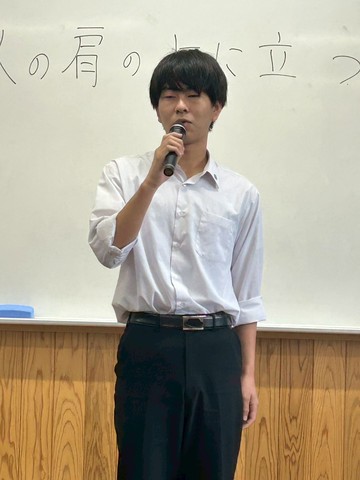

理数科朝礼

5月22日(木)に,令和7年度初めての理数科朝礼が行われました。

今回の理数科朝礼は,まず最初に,4月の理数科集会のポスター発表の投票でベストポスター賞を受賞した硫化水素班の表彰が行われました。

理数科朝礼は,各学年の輪番で,代表者2人がスピーチを行います。自分の好きな本の紹介や自分たちが取り組んでいる課題研究の内容,日常生活での気付き,高校生として感じる出来事等を紹介します。

まずは、3年生のスピーチ

2年生のスピーチ

次回からは、1年生もスピーチに参加します。

最後に,理数科主任の先生から「巨人の方の上に立つ」を知っているかという質問がありました。その意味は,「現代の研究や発見が過去の偉大な科学者の功績に基づいている。」ということです。高校生の課題研究の分野であっても,しっかりと先人たちの参考文献を読み,巨人の肩の上に立つことを勧めていました。きっと伝わっているはずです。今後の研究の進展を期待しましょう(^_^)

2025年05月21日(水)

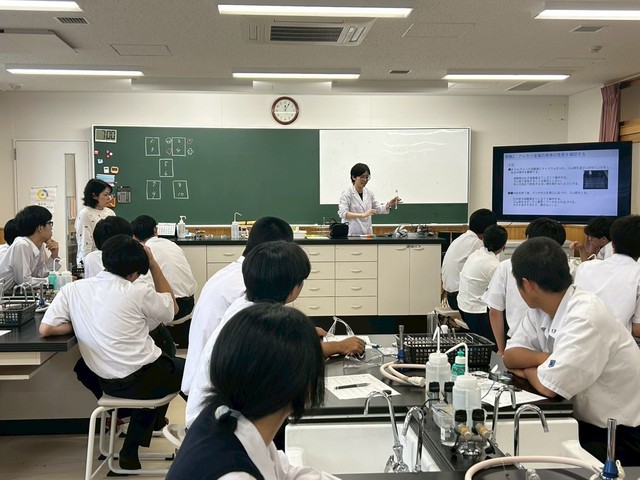

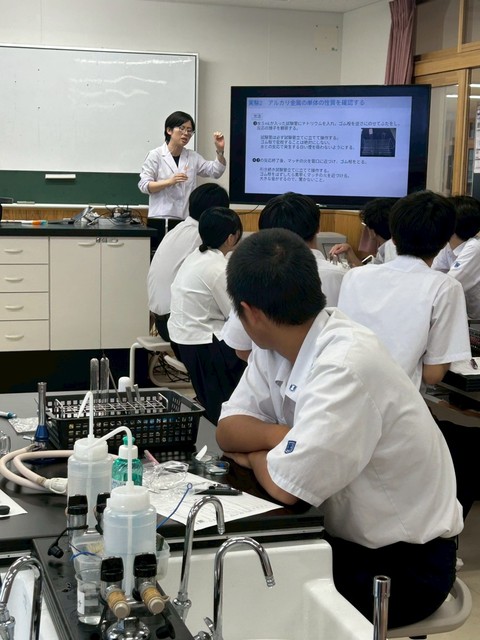

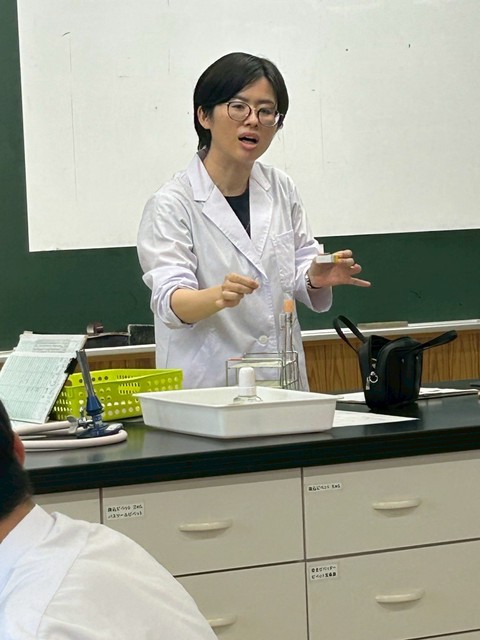

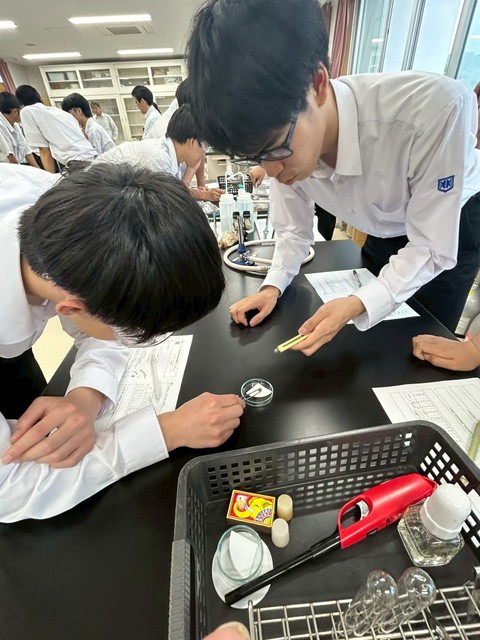

パワーアップ研修研究授業(化学)

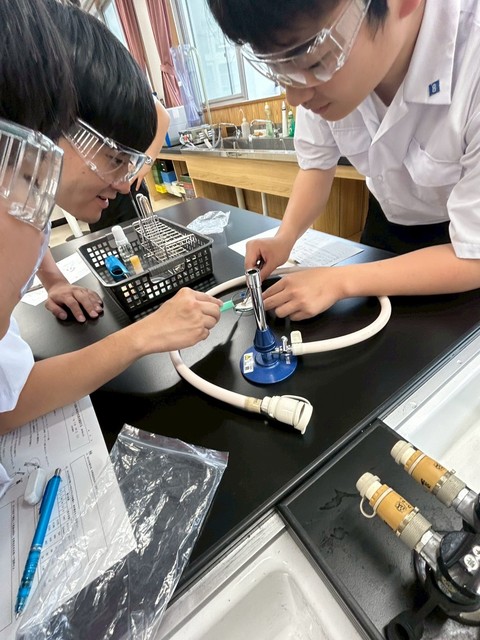

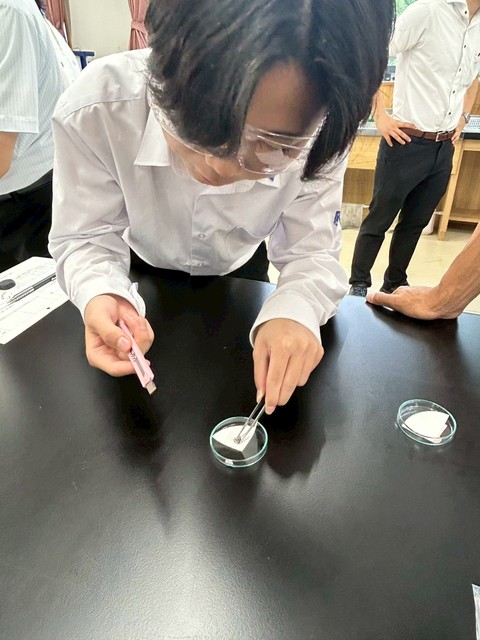

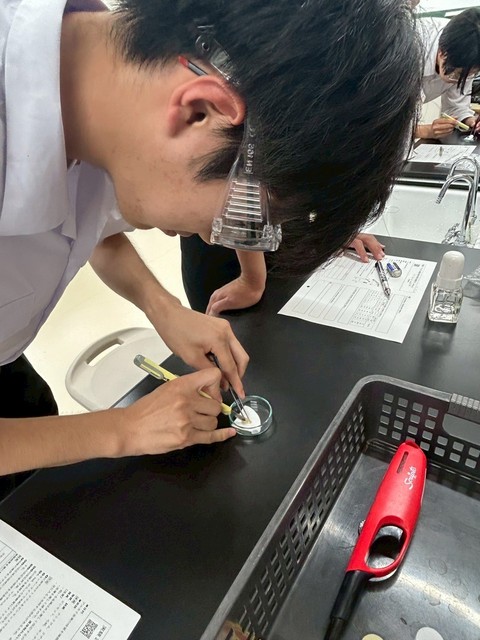

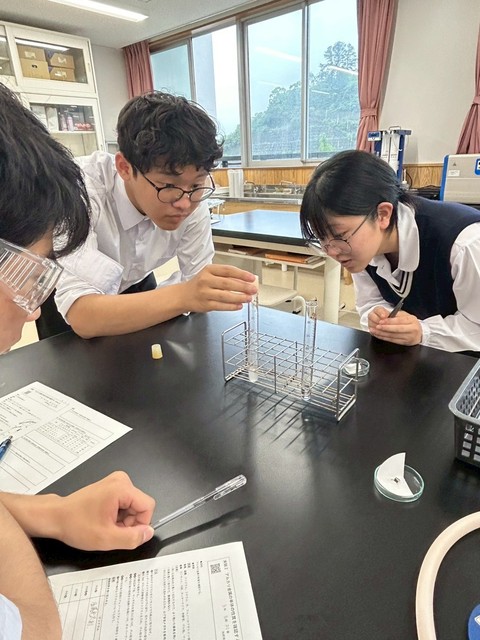

5月21日(水)に,化学の岩脇先生のパワーアップ研修の研究授業が理数科の3年生を対象に行われました。単元名は無機物質の典型金属元素で,アルカリ金属の単体の反応を観測して,アルカリ金属に共通した性質を見いだすという内容でした。危険を伴う実験であることから,先生は事前にとても丁寧に説明をされました。生徒たちもしっかり聞いて実験に備えていました。今回は,ナトリウムとリチウムを切断して切断面の様子を観察したり,試験管の水に浸して反応を見たり,マッチの火を近付けて音の反応を見たり,水溶液に白金線を浸したものをガスバーナーで炙って色の変化を見たりしました。

さすがは理数科の3年生です。実験に慣れていますね。試験管にマッチを近付けて,「パン!」という破裂音がしてもびくともしません。概ねどのグループも実験はうまくいったようでした。ワークシートにもしっかりと実験の結果を記入していました。実験をして実際の様子を見てそれを記録に残すので,印象に残って効果が上がるからいいですよね。

ICTを活用して,生徒たちが理解しやすいように,また,取り組みやすいようにしっかり練られた素晴らしい研究授業でした。