9 理数科

2026年02月20日(金)

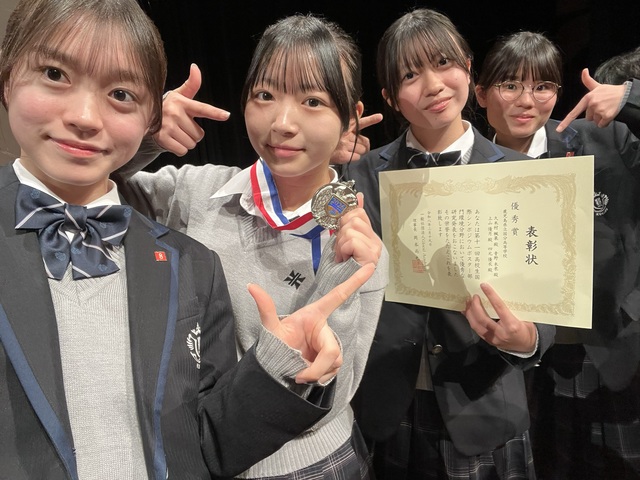

第11回高校生国際シンポジウムに出場しました!

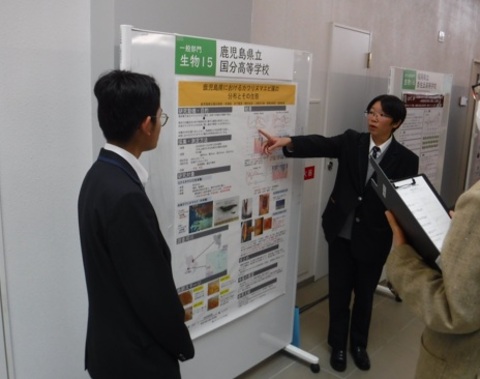

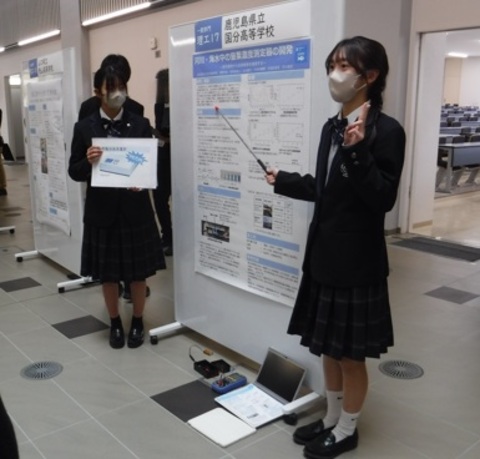

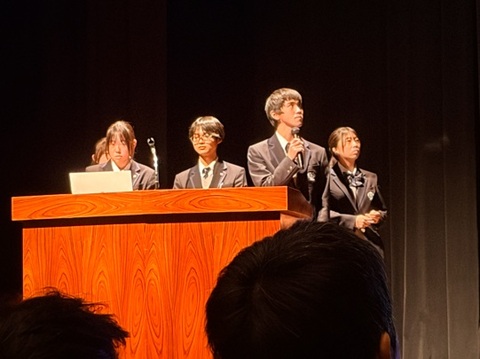

2月18日(水)~19日(木)にかけて,鹿児島市の宝山ホールで「第11回高校生国際シンポジウム」が行われ,国分高校から4班の生徒たちが参加しました。31都道府県415校からの申込みがあり,書類審査を通過した89校688人の生徒たちが参加した,とてもレベルの高い課題研究の発表会です。国分高校から参加したのは以下の4班です(^_^)v

〇 プレゼンテーションの部:理数科サイエンス部物理クモ班

〇 ポスター発表の部 :普通科減災プロジェクト班,理数科サイエンス部化学窒素班,理数科サイエンス部生物エビ班

他校の生徒たちの発表を聞いたり,自分たちの発表に対する質疑応答を経験したり,審査員の先生方からの鋭い指摘や温かい励ましをいただいたりして,今後,研究内容がさらにブラッシュアップされていくことが期待されます。

窒素班のメンバーが,ポスター発表(環境分野)の部で優秀賞(2位)を受賞しました!(^^)! おめでとうございます(^o^)

この高校生国際シンポジウムは,発表と質疑応答だけではなく,世界で活躍されている研究者による講演や講評があったり,大学生や過去の国際シンポジウムの参加者による座談会があったり,高校生や教員同士の意見交換の場が設定されていたりして,とても充実した2日間でした。参加した生徒たちは,頭をフル回転させて様々な話を傾聴し,新しい価値観に触れて刺激的な経験を積むことができたと思います。今回の経験を生かして,これから生徒たちがさらに成長してくれることを楽しみにしています(^_^)/~

2026年02月03日(火)

錦江湾高校との連携協定に調印しました!(^^)!

1月30日(金)のSSH課題研究成果発表会の後,国分高校の校長室で錦江湾高校との連携協定書の調印式が行われました。ともに理数科を持ち,SSH指定校で課題研究が盛んであること等の共通点が多いことから,今回の調印に至りました。

錦江湾高校の山田島校長と,国分高校の石谷校長の間で調印書に署名を行い,調印書を交換しました(^o^)

課題研究で素晴らしい実績を残してきた錦江湾高校との繋がりが強くなることで,国分高校の課題研究も更に充実したものになっていくことが期待されます(^_^)

錦江湾高校の皆様,今後ともよろしくお願いします(^^)/~~~

2026年01月30日(金)

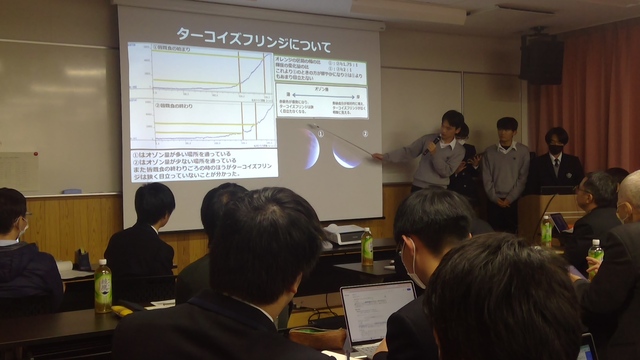

令和7年度SSH成果発表会開催!

令和8年1月30日(金),1年生,2年生での課題研究の成果を発表するSSH成果発表会が行われました。

今回で第8回目となりますが,生徒たちにとって課題研究に取り組んだ成果を発表する貴重な機会となっています。

今回も第一工科大学様の御厚意で,大講義室(プレゼンテーション部門)や体育館(ポスター部門)を会場として使用させていただきました。

生徒,職員,保護者,運営指導委員の方々の他にも他校の先生方など,オンラインも含めて約700人の参加をいただき,盛大な発表会となりました。開会式は大講義室で行われ,そのあとプレゼンテーション発表が行われました。

発表会は,とても良い雰囲気でした。国分高校生は常に話を聞く姿勢が素晴らしいですね!(^^)!

各班の発表は,これまでの研究が積み重なり,内容もブラッシュアップされたものになっており,とても素晴らしかったです。

これまで真摯に取り組んできた成果ですね。

また,発表の内容に対する質疑応答では,多くの質問が出されました。

質問に対して,発表者もしっかり根拠をもって答える姿は素晴らしかったですよ。

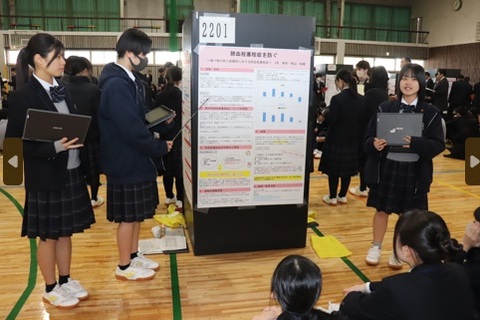

さて,体育館では,ポスター発表が行われました。

会場一杯にポスターが貼られ,そのポスターを前で発表と質疑応答です。

プレゼン発表と同様に,とても充実した発表と質疑応答が行われました。

最後に閉会式が行われ,その後に運営指導委員会が開催されました。

運営指導委員会では,英語によるプレゼンテーションに対して,英語で質問が出ているところなど素晴らしかったという評価をいただきました。

この一日はとても充実した,生徒たちにとって本当に素晴らしい経験になりました。

これからは,探究の過程から得られた新たな課題に向き合っていく,また,新しいの気づきから生まれた課題を探究していく1年生の姿に注目です(#^.^#)

また,2年生は,これまでの研究成果を取りまとめ,論文作成に取り組んでいきます。頑張っていきましょう!毎年,大会議室,体育館と素晴らしい会場を使用させてくださっている第一工科大学様,忌憚のない貴重な御意見をくださる運営指導員の皆様,本当にありがとうございました。

2026年01月21日(水)

学びが深まる!化学反応速度実践授業!

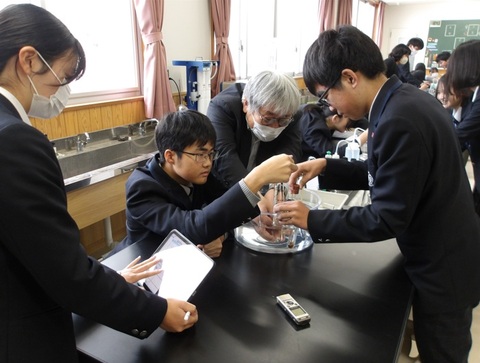

理数科2年生にて,帝京平成大学の金児先生,鹿児島大学の土田先生・錦織先生とのコラボ授業を開催です!

昨年に引き続き、「高等学校化学の反応速度実験においてデータの考察を重視した授業実践」を行っています。

令和8年1月15日(木)~1月21日(水)の全5時間!〇令和8年1月15日(木)

架空の3つの実験結果のプロットから2変数x,yの変化の様子を考察してグラフを描く調査問題をしました。

その後は、なせそのグラフを書いたのかをインタビュー形式で行いました。

〇令和8年1月16日(金)

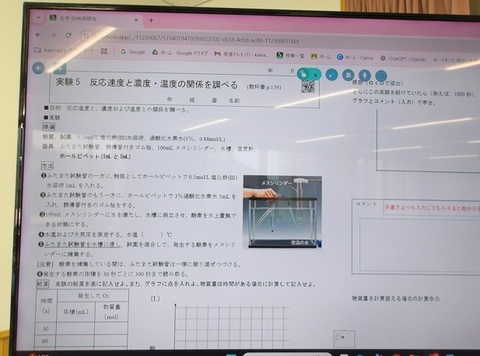

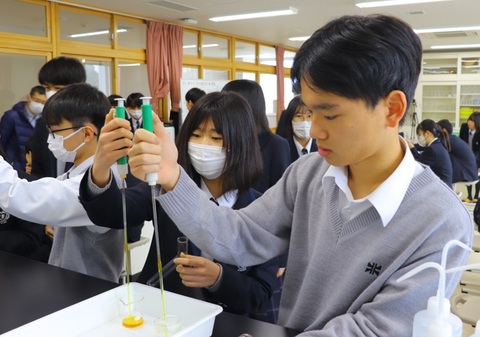

この日は,「反応と濃度・温度の関係を調べる」実験です。

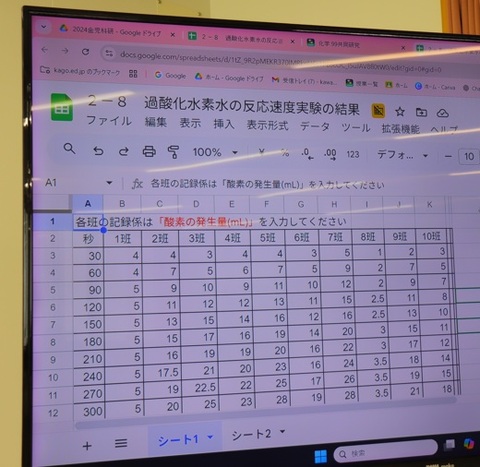

ふたまた試験管を用いて,過酸化水素水と塩化鉄(3)水溶液を混合させ,発生する酸素を水上置換していきます。

さあ,データを正しくとれたでしょうか。結果を基にグラフ作成に入ります(^^)

〇令和8年1月19日(月)

令和8年1月20日(火)

令和8年1月21日(水)

昨年度の共同研究の成果は、論文として発表されています。

興味のある方は下記からご覧ください

2026年01月14日(水)

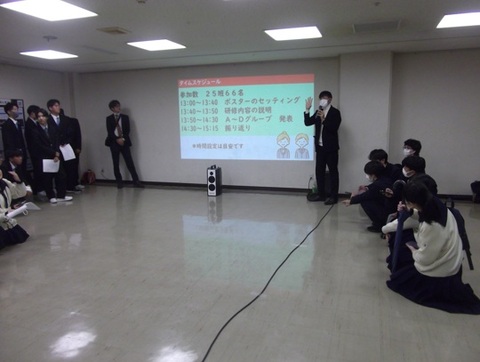

第6回高校生探究コンテスト(探究成果発表会)!

1月14日(水)に,カクイックス交流センターを会場に,県教育庁高校教育課の主催で,第6回高校生探究コンテスト(探究成果発表会)が開催されました。県内の県立高校生23校・約490人が一堂に会して,これまでの課題研究の成果を発表し合う大会です。本校からも12班,44人が参加し,県の仲間たちとともに交流を深めてきました!(^^)!

この発表会は,異なる分野において設定された課題について,探究活動を行う他校の生徒たちと切磋琢磨することで探究学習への意欲を高め,これからの時代に求められる思考力・判断力・表現力等の育成を図るために行われるものです。

【国分高校からの出場班】

スライド部門:減災プロジェクト班,窒素班

ポスター部門:AEE班,VTS班,英語リトミック班,楽好(がっこう)班,ドッグパトロール班,DOG班,水性昆虫班,クモ班,

月食班,貝班

発表だけではなく,合同会社楽しい学校コンサルタントSecond代表の前田健志様による講演と,参加生徒に向けたワークショップも行われました(^o^) 参加した生徒たちにとっては,刺激溢れる一日になりました!(^^)!

AAE班

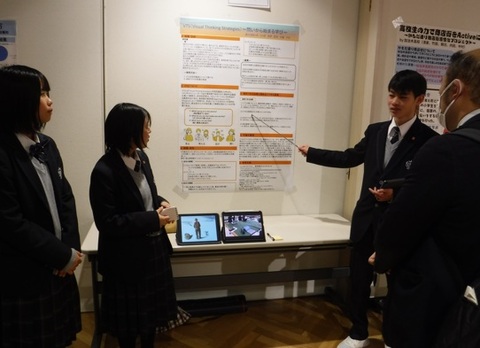

VTS班

英語リトミック班

楽好(がっこう)班

クモ班

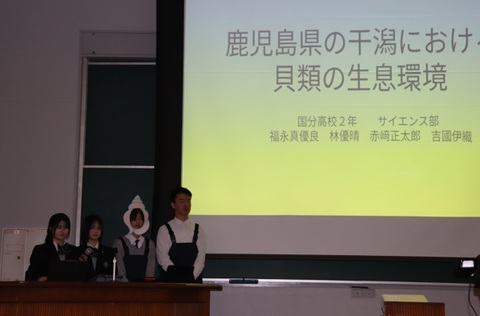

貝班

他の参加班の生徒たちも,しっかりとした発表・質疑応答を行いました。これまでの研究と発表練習の成果がしっかりと現れてますね(^_^)v

発表を聞いた感想や意見,良かった点などを記入してポスターに貼り付ける「グッジョブカード」もとても貴重で,今後の研究の深まりにつながります!(^^)!

本校の参加生徒のコンテスト結果は以下のとおりです。

【スライドの部】(全17作品)

〇社会科学分野

優秀賞(2位):減災プロジェクト班

〇自然科学分野

優秀賞(2位):窒素班【ポスターの部】(全98点)

〇生徒間投票

ナイスデリバリー賞(発表・説明がわかりやすく,魅力的):貝班

〇協賛企業特別賞

みらいラボ賞(一般社団法人高校生みらいラボ 様 より):VTS班

独創賞(テクノブロード株式会社 様 より):英語リトミック班課題研究は入賞することだけが目的ではありません。楽しみながら,班のメンバーと協力して取り組んでいくことで,様々な能力が身に付いて成長していきます。今回の経験で,生徒たちは多くの方々から探究活動の深まりのヒントをいただきました(^o^)

御助言,御指導をいただいた皆様,ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます(^_^)2026年01月06日(火)

お知らせ(NHKの朝の番組で,国分高校が紹介されます!!)

1月7日(水)の午前7時から,NHKで放送される「おはよう日本」の番組内で,国分高校が紹介されます!(^^)!

国分高校の生徒たちが楽しんで主体的に取り組んでいるSSHによる探究活動,課題研究の様子が取り上げられることになっています(^_^)v

午前7時30分前後に放送される予定だそうです。是非,御視聴ください(^o^)

2025年12月26日(金)

桜蔭理工系女子育成プログラム~卒業生によるアドバイス講座~

12月26日(金)に国分高校の卒業生をお招きし,「桜陰理工系女子育成プログラム」の一環として,パネルディスカッションとランチミーティングを実施しました(^_^)

パネルディスカッションは卒業生の自己紹介から始まりました。「大学とはどのような場所か?」という質問に対しては,「大学では時間割を自分で作成し,自分の意思で学びをデザインしていく。」という話があり,生徒たちが高校との大きな違いを実感できる内容がたくさんありました。また,「高校時代にやっておいた方が良いことは?」という質問には,自身の失敗を踏まえて,「英語は大学に入ってからも非常に重要なので,今のうちからしっかり勉強しておくこと!」,「大学調べを早い時期から積極的にやっておくべき!」といった具体的なアドバイスがありました!(^^)!

ランチミーティングでは,一緒に昼食を食べながら,より近い距離で質問や相談をすることができたので,生徒たちにとって将来の進路や学びを考える貴重な時間となりました(^o^) 国分高校の生徒たちは,卒業してからも本当に優しい生徒たちです(*^_^*)

卒業生の皆さん,本当にありがとうございました(^^)/~~~ そして,来年もよろしくお願いします(^o^)

2025年12月21日(日)

世界に羽ばたく高校生の成果発表会in九州大学2025

令和7年12月21日(日),九州大学伊都キャンパスにて 「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」が催されました。

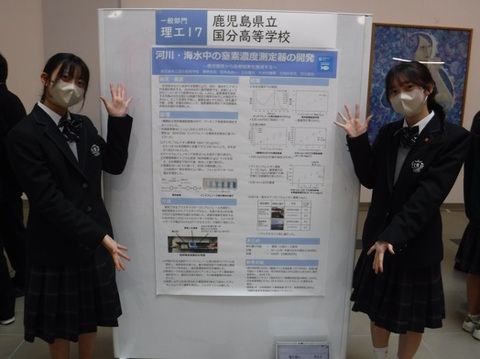

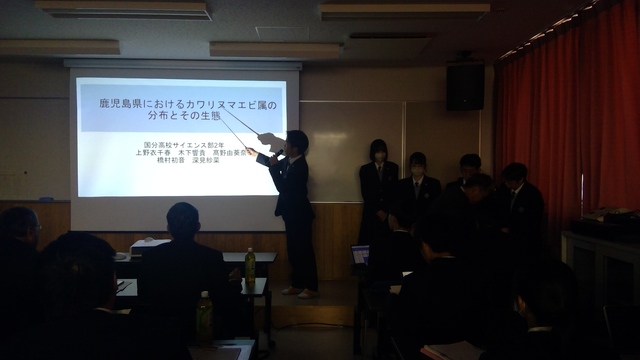

本校からは減災班(普通科),窒素班(理数科),カワリヌマエビ班(理数科)が出場の機会をいただきました。カワリヌマエビ班:鹿児島県におけるカワリヌマエビ属の分布とその生態

窒素班:河川・海水中の窒素濃度測定器の開発

減災班:命を繋ぐ~私たちが始める減災教育~

本発表会は,ポスター形式による研究発表です。

発表5分+質疑応答5分を40分の間に3回繰り返す発表形式で行われ,審査員の先生方からの厳しい質問も多くありました。

全67チームが出場した本大会はSSH校以外の発表も多く,一次審査を通過したものは,優秀研究発表(二次審査)へと進みます。

優秀研究発表は,会場のスクリーンにポスターを投影して行う研究発表です。

国分高校からは二次審査に進むことはできませんでしたが,出場した3班は有意義な発表の機会を得られたと思います。なお,参加高校生投票による「オーディエンス賞」の5校のうちの1校に選ばれました(^_^)v

受賞おめでとうございます(^o^)このような発表機会を多く得られることも国分高校の一つの特徴であり,生徒たちは,質疑でいただいた貴重なご意見等を基に研修の更なるブラッシュアップにつなげていきます。

皆さん,お疲れ様でした(^_^)v

2025年12月11日(木)

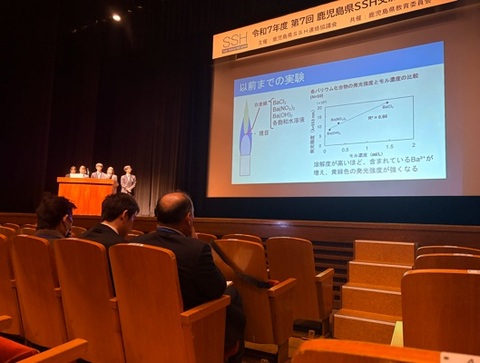

第7回鹿児島県SSH交流フェスタ

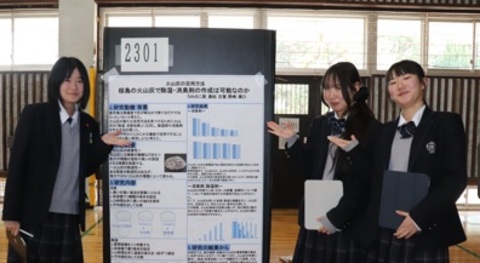

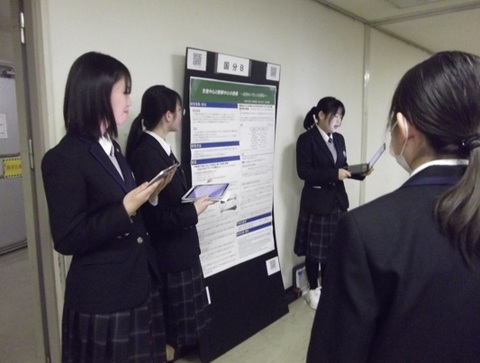

令和7年12月11日(木),宝山ホールにて県内のSSH5校と大島高校,曽於高校,市来農芸高校,鳳凰高校の合わせた9校が集まり,普段より進めている課題研究の発表会が行われました。

ステージ発表の10班とポスター発表の22班が課題研究の発表を通して,プレゼンテーション力やコミュニティ力を高め合いました。国分高校からは,ステージの部に2班,ポスターの部に4班が出場しました。

バリウム班:バリウムの炎光色に関する研究

惑星班:木星の南赤道縞は消失するのか?

ポスター発表では,4つの発表時間帯に分かれ,生徒がそれぞれのポスターの前で発表です(^_^)v

ただ発表するのではなく,本校の神園教諭の指導の下,どのように発表をすればより相手にわかりやすく伝えられるのかを1つの時間帯の発表が終わるごとに参加生徒向けのレクチャーが行われました。

各生徒がしっかりと考え,前向きによりよいプレゼンテーションに向かう姿勢が印象的でした。

国分高校の4つのポスター発表は,

make upcycle 班:地球と心に寄り添うメイクセラピー

教育比率班:生徒中心と教師中心の授業~理想の比率~

英語リトミック班:楽しく遊んでup!?英語リトミックの魅力

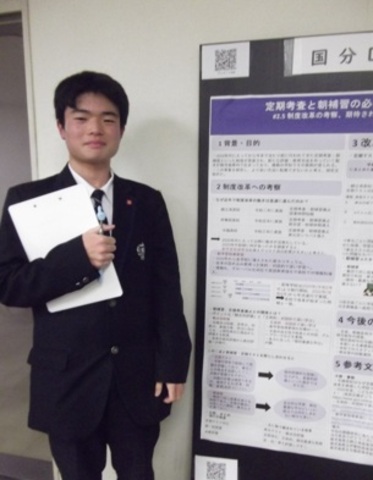

進学班:定期考査と課外授業の必要性を見直す

です。どの班もこれまでの研究内容をよくまとめ,堂々とプレゼンテーションする姿が見られました。

ステージの部では,バリウム班が「最優秀賞」を受賞です!

おめでとうございます(^o^)

先日の校内で行われた課題研究中間発表会2や各種大会,学会での発表など,多くの発表機会を通して,質疑応答を通して得た指導助言や発表の経験の全てが国分高校生の課題研究のブラッシュアップにつながっています。

生徒たちの成長を見るたびに「探究」に終わりはないことを感じることでした。

これからも学び続け,伸び続ける国分高校生に期待です(^o^)

国分高校の皆さんは,お疲れ様でした(^_^)/2025年12月11日(木)

SSH中間発表会(理数科)

12月10日(水)に,SSH中間発表会が行われました。9月に行われた発表会から2か月半の間に取り組んだ内容を加えて,ブラッシュアップされた発表会です。理数科の生徒たちは視聴覚室を会場にプレゼン発表,普通科の生徒たちは体育館を会場にポスター発表会を行いました。

理数科の生徒たちは,自分たちの発表や審査員の先生方からの質疑応答に備えて,念入りに準備を行っていました。

満員の視聴覚室で,審査員の先生方や本校の先生方を前にして,厳粛な雰囲気で発表会が始まりました。

【窒素班】

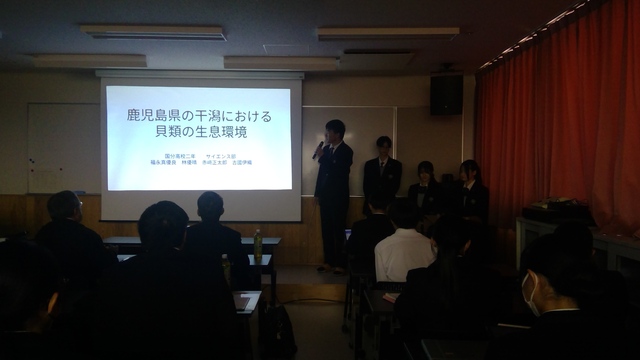

【貝班】

【エビ班】

【バリウム班】

【クモ班】

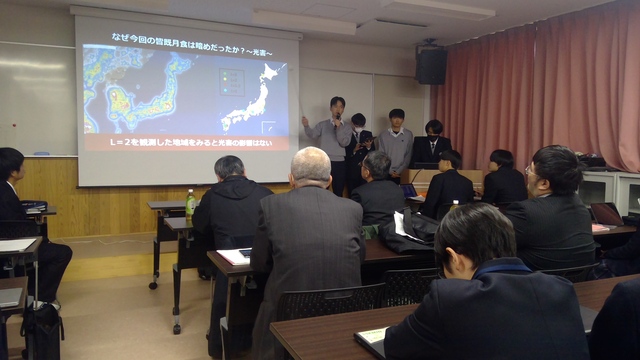

【月食班】

【惑星班】

それぞれの班のプレゼン発表の後には質疑応答の時間が設けられています。1年生からどんどん手が挙がったのが頼もしかったです(^o^)

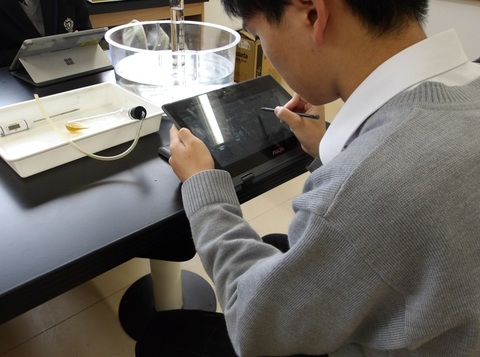

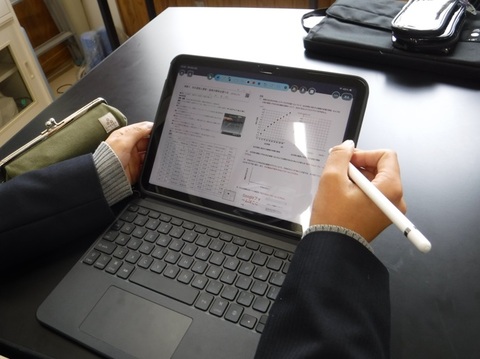

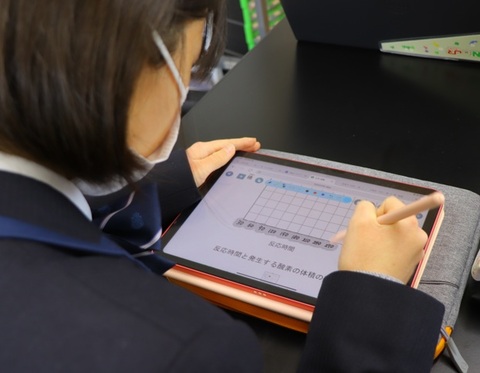

プレゼン発表を聞きながら,自分のタブレットにコメントを記入していきます。聞くだけではなく,自分で考えたことを瞬時に記録することで,ICTの活用にもなっている素晴らしい発表会です。

プレゼン発表の終了後には,審査員の先生方に質問をしている姿が見られました。とても貴重なアドバイスをいただくことができたようです!(^^)! このような積極的な姿勢が,生徒たちの成長につながります。先輩たちの様子を見ている1年生にとって,この雰囲気が当たり前に感じられるようになっていくのが国分高校の伝統です。頼もしいですね(^_^)v

何よりも,課題研究に楽しそうに取り組む生徒たちの姿が素晴らしいです!(^^)!

今回の中間発表会で得たことを生かして,来年の1月30日(金)に第一工科大学で行われるSSH成果発表会で納得のいくプレゼン発表をしてほしいです。これから課題研究の追い込みの時期に入ります。生徒の皆さん,頑張ってください(^_^)/~