9 理数科

2021年05月06日(木)

国際科学技術フェア(ISEF)出場報告

5月3日(月),理数科の卒業生3名が日本代表のトップバッターとして国際科学技術フェア(ISEF)に出場しました。昨年12月の日本学生科学賞で環境大臣賞(全国ベスト4)を受賞し,出場権を獲得したものです。

この大会は一言で言うならば課題研究の世界大会,最高の舞台です。本来はアメリカで開催される大会なのですが,今年はコロナの影響で残念ながらオンライン開催となりました。同じくコロナの影響を受けた昨年は結局中止となり,発表も審査も行われなかったので,それと比べれば発表できただけでもありがたいことかもしれません。国分高校としては2017年のロサンゼルス大会に続いて2回目の出場になります。

テーマは「出水市に侵入したリュウキュウアブラゼミはどこから来たのか」。理数科OGの3人は沖縄と福岡から2日に鹿児島入りし,この日読売新聞鹿児島支局から審査に臨みました。

さあ会場入りです。マスクを外して記念写真。

あまりに見事な胡蝶蘭があったのでついでにパチリ。

会場に入るとまずは発表準備です。PCやマイク,スピーカー,3人を仕切るパーティションを設置したところでとりあえず設営の様子を撮影。まだ余裕があります。

さらに英語での質疑応答に備えて,重要単語を付箋で貼ったり,補助資料を準備したりしています。

オンライン発表用の「Zフェア」というソフトの使い方の確認も重要です。発表10分前でちょっとピリピリしています。

夜9時15分,通訳の方を交えて司会の方との打ち合わせが始まりました。

9時50分,1回目の審査開始。公式な審査(グランドアワードの審査)は合計4回,他に特別賞の審査もありました。

壁を隔てた部屋の外で音声だけ聞いていましたが,ずっと頑張ってきた質疑応答対策の成果を発揮し,詰まりながらも英語でほぼ的確に答えられていました。審査員の先生方からは,「移入種であるにもかかわらず在来種に対してほとんど害がないというのは非常に珍しく興味深い」,というコメントをいただき,おおむね好評でした。

残念ながら審査中は会場に入れず,まったく写真がありません。

日付変わって4日の0時50分,すべての審査が終了。大会の拠点がアメリカなので,こんな時間になるのは仕方ありません。

出場が決定した12月以降,受験と同時進行で必要書類の提出,発表資料の作成,質疑応答問答集の作成,英会話の特訓等,準備を進めてきました。4月からは3人とも鹿児島を離れたためZoomで発表や質疑応答の練習を重ねてきました。英語での発表ということでだいぶ苦労しましたが,これで肩の荷が下りましたね。ほっとした表情です。

サポートしてくださった英語科の立神先生とALTのJonny先生をはじめとしてご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

ちなみにISEFのプログラムはしばらく続きます。他の日本代表チームの多くは5月5日に審査に臨みます。審査結果の発表は5月21日です。

2021年04月23日(金)

理数科2年生 課題研究計画発表会

4月23日(水),理数科2年生の課題研究計画発表会が行われました。まだ計画の段階で,「これからこんなことを調べていきます」という発表会なのですが,すでに「ここまではわかりました」というデータがある班も多かったようです。順番は予めくじ引きで決めました。

地学班,桜島の噴煙に関する研究。4名で発表しました。右端は司会を務めたSSH委員のSさんです。

物理班,マグネットシートに関する研究。担任のK先生からアドバイスをもらっているところです。

生物班,独特な匂いのするカビゴケの研究。

聴く側も真剣です。お互いに質問も多くだされました。後ろ姿は司会と計時を担当したS君。

化学班,使い捨てカイロの再利用に関する研究。

最後に霧島市ジオパーク推進委員の石川先生から講評とアドバイスをいただきました。

理数科の課題研究は,今年も順調に進んでいるようです。

2021年04月16日(金)

シビックセンター1階で生物多様性に関する展示

4月16日(金)現在,シビックセンター(市役所)1階のロビーで生物多様性に関する展示がなされています。キリシマツツジの写真など美しいものが展示されていますが,その中で,本校生徒の生物多様性に関する研究ポスターも3枚掲示していただきました。霧島市と協力し,本校SSH研究も展示の一端を担わせていただいています。

たまたまシビックセンターに行く用事があり,たまたま知り合いの方がご覧になっている場面で写真を撮影させていただきました。

展示されているポスターは,カワゴケミズメイガ,オキナワカブト,ガビゴケの3枚です。お近くにお越しの際は,是非ご覧ください。本校生徒の活躍をお近くでご覧いただけるチャンスです!

2021年04月08日(木)

理数科集会 ~理数科の対面式~

4月8日(木),新入生歓迎式のあと,理数科集会が行われました。全体の歓迎式はコロナ対策のため放送で実施しましたが,理数科3クラスだけですので密にならず,体育館で実施しました。

昨日の入学式の保護者席をそのまま使わせていただきました。十分間隔がとられ,当然全員マスク着用です。

理数科1~3年生107名が一堂に会しました。前に立っているのは新理数科主任のN先生です。

3年生代表歓迎の言葉。「課題研究頑張ってください。でもその土台としての勉強をおろそかにしないように。しっかり学んでください!」

2年生代表歓迎の言葉。2年生は2人で行いました。「課題研究をやりたくて理数科を希望した人もいると思います。楽しんで取り組んでください。そして困ったら先輩たちに聞いてください。理数科ならではの縦の繋がりも大事にして欲しいと思います。」

1年生代表あいさつ。「高校生活は楽しみですが,不安もあります。先輩方いろいろと教えてください。これからよろしくお願いします。」

みんな,素晴らしいあいさつでした。

後半は,物理・化学・生物・地学の4分野に分かれて,2・3年生が取り組んでいる研究を説明してもらいました。

3年生,生物カブトムシ班。

3年生,物理太陽炉班。

3年生,地学班。

2年生,化学班。

2年生,生物班。

2年生,地学班。

約10分ずつ,3つの分野の説明を聞きました。

1年生の皆さん,どの分野が一番面白そうでしたか?夏くらいまでにまずは分野を選択し,2学期からはテーマを決めて実際に研究に取り組んでいくことになります。

学習や部活動と両立して頑張ってくださいね。

使わせていただいた椅子をみんなで片付けて終了しました。

2021年03月08日(月)

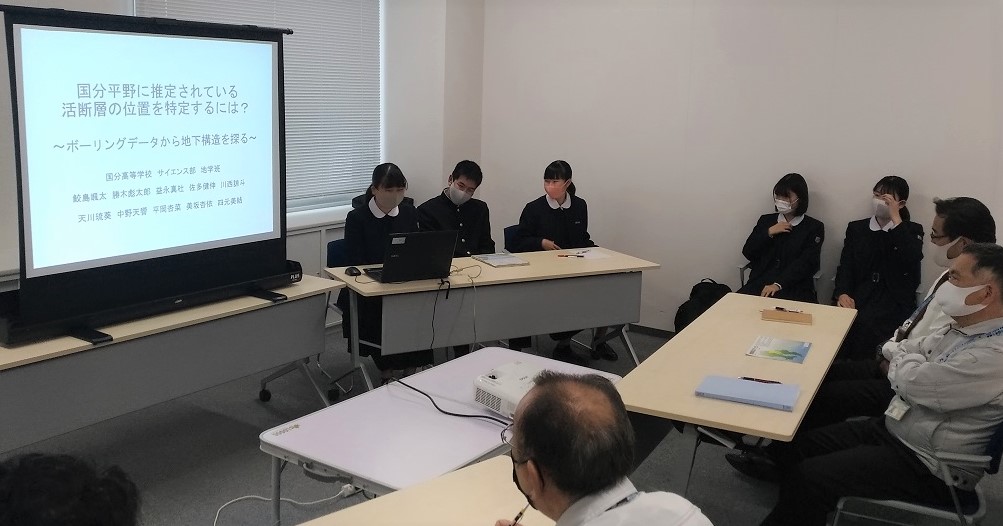

理数科2年地学班が霧島市役所で発表

3月5日(金)に霧島市役所にて研究成果の発表を行いました。

理数科2年生地学班は,霧島市役所よりボーリング資料をお借りして研究を行いました。そのお礼と報告を兼ねての研究成果発表でした。

霧島市危機管理監、学校教育課指導監、安心安全課、土木課、霧島ジオパーク推進課の皆様と,ボーリングを担当された業者の方々にもご参加いただき,研究発表に対して質疑やご意見をいただきました。

お忙しいところ多くの職員の方々にお集まりいただきました。

皆さん興味津々です。

いつもの大会より格段に緊張したようです。

研究の内容や方法について多くの質問をいただきました。

業者の方からも専門的なアドバイスをいただくことができました。

これからも地域の素材を研究対象として,霧島市役所やジオパーク,企業などと積極的に連携して研究を進めて参ります。

このような機会をいただきました市役所の皆様,ありがとうございました。

2021年02月04日(木)

ISEFに向けての研修 英語と格闘中!

課題研究の世界大会(ISEF)の研修会が1月中に2回行われました。研修会は全6回です。

1月24日(日),第1回研修会。本来は東京で行われる研修会も,今年はZOOMです。仕方ありません。

1回目の研修では,ISEF(アイセフ)とはどんな大会か,という説明がメインでした。体験談を発表してくれた大学2年生の方は,2017年のロサンゼルス大会に国分高校の先輩方と一緒に出場した方でした。

1月30日(土),第2回研修会。テーマは英語での発表における注意点!ひたすら英語でした。オールイングリッシュです。全体をイントロ,メインボディー,コンクルージョンの3パートに分けて,それぞれの部分でどんなことを言えばいいのか,について会話形式でレクチャー。聞き取ることはできても,話すとなるとなかなか英語が出てきません。3人ともかなり苦労していました。

終了後,頑張った自分たちへのご褒美でしょうか。せっかくマスクを外して記念写真なのに顔が見えません…。

研修会はあと4回。卒業式までにあと1回,国分高校に在籍中はあと2回です。

英語での提出資料作成に加えて,英会話,頑張ってください!

2021年02月01日(月)

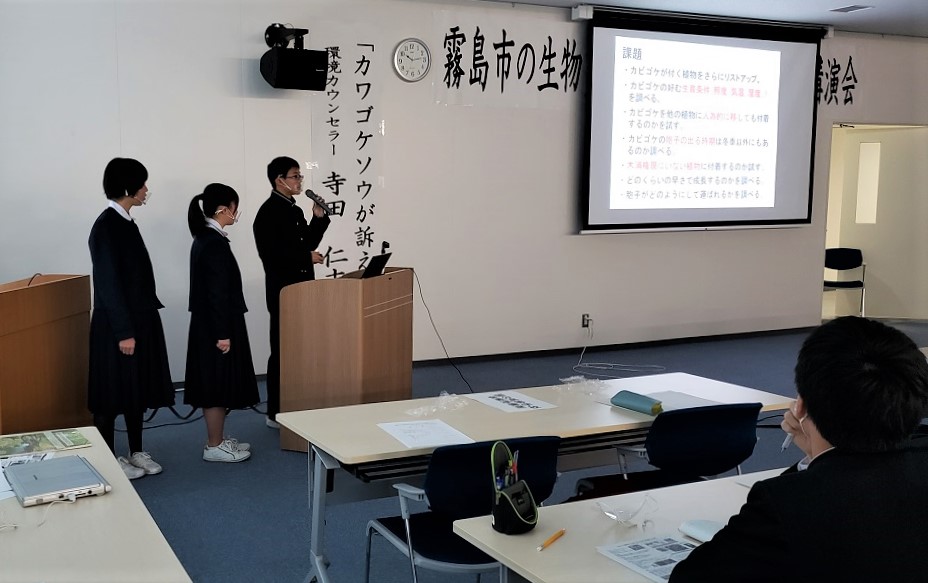

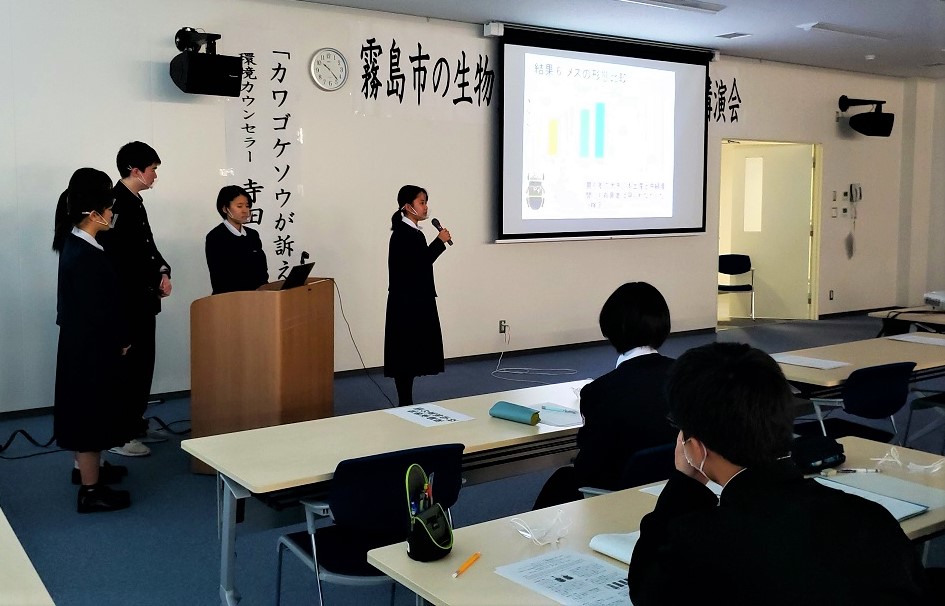

霧島市生物多様性に関する発表会に生物系3研究が参加

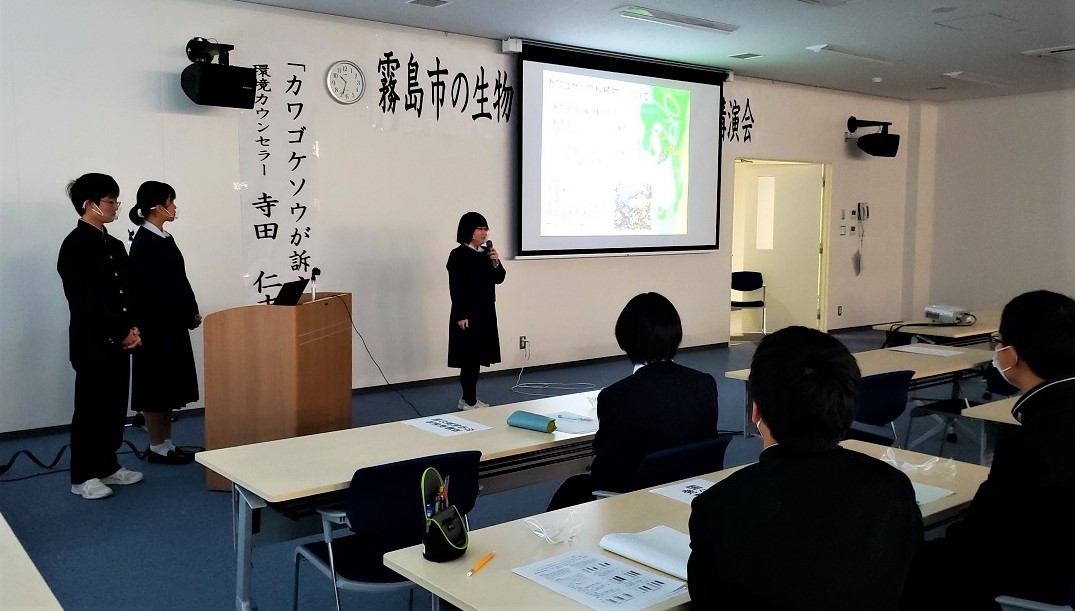

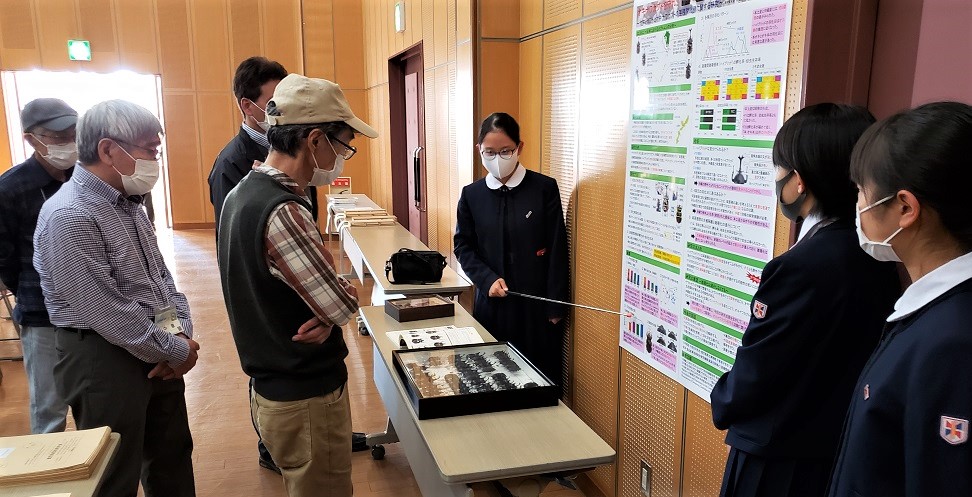

1月30日(土),霧島市役所別館で,霧島市の生物多様性に関する発表会と講演会が行われ,理数科1・2年生の生物系の3班が参加させていただきました。

まずは1年生の「カビゴケ」に関する研究発表。霧島市横川で見つけた,植物の葉っぱの上で生育する超小型のコケ,「カビゴケ」。見た目は葉っぱに生えたカビ…、においもカビみたいなんです。その生態をこれから徹底解明するけど,今ここまでわかりました,という発表でした。認知度の低いこのコケも,霧島市の生物多様性を語る上では重要です。

続いて2年生のカブトムシ班。カブトムシの亜種間雑種に関する研究。こちらは霧島市との関係は薄いのですが,雑種化が生物多様性の低下につながる、ということで参加。

会場の様子はこんな感じです。かなり多くの方が出席してくださっています。密を避けて間隔をあけて座っていただいています。手前は発表した国分高校生です。

続いて2年生のカワゴケ班。霧島市天降川におけるカワゴケソウの生育状況や生息地の保全活動の様子,県内各地におけるカワゴケミズメイガの採集の様子等を紹介しました。

カワゴケソウの保全活動等をご指導いただいた寺田先生から講評をいただきました。

後半は寺田先生による講義,「カワゴケソウが訴える」。カワゴケ班にとっては大いに勉強になる講演で,盛んにメモを取っていました。

霧島市の皆さんに生物多様性の重要性,霧島市の豊かな自然を知っていただくと同時に,国分高校の活動もお伝え出来たと思います。

発表の場を与えてくださった霧島市環境衛生課の皆さん,ありがとうございました。

2021年01月21日(木)

第1回 県探究コンテスト出場報告

1月21日(木),今年から始まった「鹿児島県探究コンテスト」が鹿児島県庁で開催されました。12月末までに4ページの研究論文を提出し,それをもとに1次審査が行われ,社会科学分野で3チーム,自然科学分野で3チームが最終審査に臨みました。国分高校からは理数科地学班と理数科生物班が自然科学分野の最終審査に残り,各班3名ずつが出場しました。つまり自然科学分野3チームのうちの2チームが国分高校ということです(もう一つは曽於高校)。

会場は県庁の16階。普段なかなか来ないところです。皆さんの前でポスター発表という初めての形式で,生徒たちはちょっと戸惑っていました。

地学班は全体の5番目に発表。国分平野の活断層の研究です。落ち着いていい発表ができました。

生物班は最後の発表でした。カブトムシの亜種間雑種の研究。PCや標本も活用して,こちらもいい発表だったと思います。

社会科学分野も自然各学分野も,どこが最優秀をとってもおかしくないくらい素晴らしい研究発表でした。

表彰式。

自然科学分野,栄えある第1回最優秀賞は,「国分高校 地学班」でした!

カブトムシ班は優秀賞(2位タイ)。本人たちはとても悔しがっていました。

閉会後,18階の展望台で,国分高校チームみんなでマスクを外して記念撮影。

出場者の皆さん,お疲れさまでした。

このような発表の場を作っていただいた関係者の皆様,ありがとうございました。

2021年01月20日(水)

国際宇宙ステーション観察会!

1月19日(火),空も暗くなりかけた18:00頃,理数科の生徒たちが2日後に控えた県探究コンテストの準備をしていると,突然地学科のW先生がやってきました。

「国際宇宙ステーションが上空を通過するから見に行こう!」

大急ぎで3階の渡り廊下に上がり,望遠鏡をセットしました。

するとすぐに「あれだ!」とW先生の声。「結構大きく見えるんですね。」と言うと,「それは普通の飛行機!」と怒られました。

そのはるか上,頭の真上を点滅せずにスーッと移動していく小さな光こそが,国際宇宙スーテーション(ISS:International Space Station)!

地上から400km上空を,秒速7.7kmで飛行し,約90分で地球を1周するのだそうです。

望遠鏡でも見てみましたが,明るすぎてなんか長方形だな,くらいしかわかりませんでした。後で調べてみると,ソーラーパネルを広げた全体像が確かに長方形で,実際はサッカー場くらいの面積があるそうです。

想像以上に早く通過してしまい,「え?もう終わり?」と言う印象でしたが,肉眼でこんなに普通に見られることにちょっと感動しました。

あの中には,今まさに日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが乗り込んで作業をしているんですね。そう思うとさらに感動!

W先生,誘っていただきありがとうございました。

次見られるのは,90分後!(作業に夢中で忘れていました…。)

2021年01月03日(日)

日本学生科学賞で環境大臣賞の快挙!再び世界へ!

12月23日(水),がZOOMで行われ,24日(木)に表彰式がありました。

理数科サイエンス部3年生物班の3名が,「出水市に侵入したリュウキュウアブラゼミ」の研究で日本学生科学賞の最終審査に臨み,「環境大臣賞」を受賞しました!日本学生科学賞は日本で最も歴史のある科学コンテストです。上には文部科学大臣賞と内閣総理大臣賞しかありません。文部科学大臣賞が2件ありましたので,全国ベスト4ということになります。

ここでは審査に向けての準備や,リハーサル,審査直前の様子等をご紹介します。

12月10日(木),ZOOMの録画機能を使って発表を録画します。

発表時間5分という厳しい制約があり,Take10くらいでようやく時間内に満足のいく発表ができました。

12月14日(月),ZOOM審査のリハーサル。ネット環境が整っていて静かな場所ということで,会議室をお借りすることになりました。

12月22日(火),最終審査前日はY教頭先生とZOOMで質疑応答の練習をした後,説明用の補助スライドを整えました。

12月23日(水),ZOOMによる最終審査当日。後ろには自分たちのポスターに加えて説明用に過去2年分の先輩方のポスター,横には原産地(奄美諸島と沖縄)と出水市のリュウキュウアブラゼミの標本,図鑑,羽化殻等を準備しました。

もうすぐ審査開始。リラックスしているようです。

審査時は締め出されたので,残念ながら審査中の写真はありません。

午前の審査ではまず5分間の発表映像が流され,それをもとに10分間の質疑応答が行われました。そして午後にも5分間の質疑応答。ある程度の手ごたえはあったようです。

12月24日(木),午前中はオンラインで講演会。表彰式は午後から行われました。

協賛社賞の発表が終わり,科学技術政策担当大臣賞が終わり,残るはベスト4。または呼ばれずに入選1等。

「環境大臣賞 中学の部,鹿児島 川辺中学校」。おなじく最終審査に臨んでいた川辺中学校が受賞し,「すごーい。」と拍手していると…,

「環境大臣賞 高校の部,鹿児島 国分高校」のコール。思わず涙が溢れました。

大臣賞の受賞コメント中。「コメントの準備していると名前を呼ばれない」という国分ジンクスに従って誰が言うかも決めていませんでしたが,きちんとお礼のあいさつができました。

その後,2021年5月に行われるISEF(国際学生科学技術フェア)への推薦校としても国分高校の名前がコールされました!

表彰式終了後の記念写真。受験の合間を縫って,多くの時間をかけて研究を深め,準備をしてきました。努力が報われましたね。最高の笑顔です。

12月25日(金),ISEF説明会。ISEF出場の意思確認があり,3人とも「出ます!」と答えたことで,ISEF出場が決定しました。2017年以来2度目の世界大会です。世界大会入賞を目指して頑張ってください。

理数科3年生物班の皆さん,本当におめでとうございます。

※2017年(ツクツクボウシの研究)のISEFについてはこちらもご覧ください。

国際科学技術フェア(ISEF)に向けて出発❗

ISEF選手団アメリカに到着

ISEF 開幕!オープニングセレモニー

ISEF ポスターによる予備審査実施

ISEF グランドアワード審査!

ISEF 一般公開・スペシャルアワード表彰式

ISEF グランドアワード表彰式・ロス市内観光

ISEF 選手団帰国

2020年12月28日(月)

速報!日本学生科学賞で環境大臣賞の快挙!

12月23日(水),日本学生科学賞の最終審査がZoomで行われ,24日(木)に表彰式がありました。日本学生科学賞は日本で最も歴史のある科学コンテストです。

理数科サイエンス部3年生物班の3名が,「出水市に侵入したリュウキュウアブラゼミ」の研究で出場し,審査の結果,「環境大臣賞」を受賞しました!上には文部科学省と内閣総理大臣賞しかありません。文部科学大臣賞が2件ありましたので,全国ベスト4ということになります。

さらに,2021年5月に行われるISEF(国際学生科学技術フェア)への出場も決定しました!

とりあえず速報ということで,喜びの表情を載せておきます。

後日改めて審査に向けての準備や,リハーサル,審査直前の様子等の写真もご紹介したいと思います。

理数科3年生物班の皆さん,おめでとうございます。

2020年12月22日(火)

土星と木星の大接近を目撃せよ!

12月21日(月),夏以降ずっと寄り添っていた土星と木星が,いよいよ望遠鏡の1つの視野に収まるまでに大接近。これを見ないという選択肢はありません。理数科1年生を中心に急遽観察会を企画。

高度が結構低かったので,体育館の2階から見ました。使ったのは野鳥観察用の望遠鏡ですが…,

ちゃんと2つの惑星を見ることができました。右上の細長いのが土星です。細長く見えているのは,土星の輪が右に傾いているためです。

左下の木星は,直線状に4つの衛星(ガリレオ衛星 イオ,エウロパ,ガニメデ,カリスト)も見ることができました。

望遠鏡にスマホ(特別許可)を押し付けて撮ったにしてはちゃんと撮れてます。Iさんグッジョブです。

「えー衛星が3つしか見えない!」,「土星のわっかがちゃんと離れて見える!」と大騒ぎでした。

ついでに見た月の様子です。

400年ぶりの天文ショーを見られてラッキーでした。理科のH先生やO先生,日本学生科学賞の準備中だった理数科3年生,通りすがりに見ていった人たちを含めると25人くらいの人が見ることができました。

約400年ぶりと書きましたが,正確には397年ぶり。つまり前回は1623年。徳川幕府2代将軍秀忠公が3代家光公に将軍職を譲った年です。

次は何世代後の人たちが見ることになるのでしょう。

2020年12月18日(金)

学習塾対象公立高等学校入試説明会と国分高校説明会

12月17日(木)の午後,国分,霧島,加治木,姶良の学習塾様に御案内を差し上げ,公立高校入試説明会兼国分高校説明会を行いました。

今年はコロナウイルス対応のため,特例選抜など,例年とは異なった形での入学者選抜を実施する予定です。

そのため学習塾の皆様方にも手続きなどを御理解いただくために,標記の説明会を開催しました。

10校ほど来校いただき,入試の手順や,今年度のコロナ対応に関してご質問もいただきました。

高校説明としても,写真のとおり,普通科のポスター発表と理数科のプレゼンテーション発表をお聞きいただきました。

本校生徒がSSHとしてどのような探究活動を進めているかご理解いただけたと思います。

お忙しい中お越しいただき,ありがとうございました。

今後とも国分高校をよろしくお願いいたします。

2020年12月17日(木)

理数科朝礼(12月)

12月17日(木),12月の理数科朝礼が行われました。

3年生。進路決定や課題研究の生かし方に関するスピーチでした。

2年生。前日の校内課題研究発表会に関するスピーチでした。

1年生。前日の校内発表会の感想や3年生の進路についての激励のスピーチでした。

理数科主任のW先生のお話。

「1903年の今日12月17日,ライト兄弟が人類初の動力飛行を成し遂げました。しかし,一説にはグスターヴ・ホワイトヘッドによる1901年8月の初飛行が世界初であるともいわれています。ではなぜライト兄弟の飛行が公式に世界初とされているのでしょうか。それは,実験の記録が写真とともに詳細に残されているからです。一方でホワイトヘッドの飛行は関係者の証言に留まっています。科学研究に大切なことは客観的証拠と再現性です。今理数科の皆さんは課題研究に熱心に取り組んでいますが,研究に行き詰って再検討を強いられることがあるかもしれません。そんなときは研究を振り返ってどこに問題点があるのかを自らあぶりだす必要があります。そこで必要なのは詳細な研究記録・研究ノートです。ぜひしっかりとした研究記録を残すことも心掛けてください。もしかすると皆さんの研究から「世界初」が生まれるかもしれませんよ!」

今日で3年生が参加する理数科朝礼は最後です。

3年生の皆さん,進路決定に向けて頑張って下さい!

2020年12月17日(木)

SSH課題研究 中間発表会

12月16日(水),2年生のSSH課題研究の中間発表会が校内で行われました。

まずは武道館で行われた理数科です。1年生は大きく間隔をとって聴いています。

生物カブトムシ班「ヤマトカブトとオキナワカブトの亜種間雑種に関する研究」。今後学会等でも注目されるであろう研究結果でした。1年生からは鋭い質問も飛び出しました。

化学班「ポリスチレンをリモネンで溶かす」。ミカンの皮で発泡スチロールが溶かせるってことですね。

物理太陽炉班「太陽光を利用した殺菌装置の開発」。今後の活用,展開が期待されます。

生物カワゴケ班「カワゴケソウ科植物とカワゴケミズメイガの密?な関係」。タイトル(仮説)に反して全く密ではなかったんですね。

物理スズムシ班「スズムシの鳴き声における”うなり”について」。スズムシのうなりのメカニズムの解明に挑みました。

地学班「推定活断層の正確な位置を特定するには?」。見事なプレゼンでした。

審査を行ってくださった他校の先生方からは,厳しい指摘と多くの有益なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

体育館と2年生の教室を使って行われた普通科。

「男>女? ~男=女にするためには~」

「よかど~かごんま弁」

「日本人の『魚離れ』~私たちやこどもたちに与える影響~」

「四つ葉のクローバーを増やそう」

「水辺のゴミについて」

「運動と脳の関係性」

「救急救命 最後の砦 ドクターヘリ ~日本の体制と機体について~」

「『かわいい』は男女でなぜ違うのか」

「ストレスと上手に付き合おう」

「霧島を食べよう」

「家族間の臭いの違い ~私とおかんと,ときどきオトン~」

「免疫力アップについて!」

「竹取物語」文学ではなく,竹の活用法に関する研究でした。

「癒やしと治癒の魔法の湯 ~Onsen~」

「夏の海,砂浜海岸が熱い理由」

多くの班がパソコンを用いて,しっかりしたA0判の大型ポスターを作成していました。自分たちでデータをとり,わかりやすくグラフで示していた点もよかったです。全体として昨年よりもさらに一段レベルアップできたのではないでしょうか。

1月末にはSSH成果発表会があります。今日の発表で見えてきた課題を修正し,ブラッシュアップして臨んでください。

2年生の皆さん,お疲れ様でした。

見学した1年生も大いに刺激を受け,多くのことを学んだと思います。成果発表会では,1年生も「研究計画」を発表することになります。自分たちの研究にしっかり生かしてください。

2020年11月27日(金)

理数科朝礼(11月)

11月26日(木),11月の理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。

2年生のスピーチ。

1年生のスピーチ。

理数科主任のW先生のお話。

「今から15年前の今日11月26日,日本の宇宙探査機「はやぶさ」が小惑星「イトカワ」にタッチダウンしました。ただ,その前の20日に一度タッチダウンを試みて不時着してしまっています。「はやぶさ」はその際の衝撃やそれまでのトラブルも重なって一時行方不明になりましたが,科学者たちの努力と工夫で7年かけて地球にサンプルを持ち帰りました。3億キロも離れたところでは直接指示して探査機を操作することは不可能です。なので,探査機はほとんど自律的に動作するように設計されています。もちろん,科学者がありとあらゆる事態を想定して事前に入念な準備をしていることは言うまでもありません。生徒スピーチにもあったように,事前にできる限りの準備をしておくこと,その場で柔軟に主体的に行動できることが課題研究のみならずこれからの人生でも大切だと思います。さて,来月6日には後継機の「はやぶさ2」が地球に帰還してカプセルを投下します。ライブ中継などもあるのでぜひ視聴して,科学者たちの英知の結晶に思いを馳せてみてください。」

2020年11月26日(木)

グローバル サイエンティスト アワード 夢の翼

11月8日(日),「グローバル サイエンティスト アワード 夢の翼」という科学コンテストに,理数科6班と普通科自主ゼミ抜け殻班と計7班が出場しました。

大会はZoomで行われ,国分高校では会議室と生物室でカメラの向こうの審査員の先生方に向かって発表しました。

下の写真はちょっと緊張気味の物理スズムシ班。

化学班。

生物室で発表に臨んだ地学班。特に質疑応答が見事でした。

審査を待つ間,生物室で講演を視聴しています。

多くの生徒がZoomでの発表を経験することができ,いい機会となりました。

審査の結果上位の賞は逃しましたが,地学班が協賛社賞の「ソラシドエアー賞」を受賞しました。この賞は昨年普通科自主ゼミ抜け殻班(現3年生)が受賞した賞で,国分高校の2連覇となりました。また写真では紹介できなかった生物カワゴケ班が同じく協賛社賞の「新日本科学賞」を受賞しました。

参加した生徒の皆さんお疲れ様でした。

2020年11月23日(月)

鹿児島昆虫同好会の年次大会で理数科1年生が研究発表

11月21日(土),鹿児島中央駅近くの「よかセンター」で行われた鹿児島昆虫同好会の年次大会にて,理数科1年生が研究発表を行いました。

内容は,9月上旬から11月までの抜け殻調査によって出水市におけるリュウキュウアブラゼミの羽化パターンを解明するというもの。これは理数科3年生物班のリュウキュウアブラゼミの研究において「今後の課題」とされていたことです。マウスシールドをつけての発表となりました。発表に加えて,こちらも初体験だったようです。

かなり緊張していましたが,なんとか研究内容は伝えられたと思います。質疑応答は意外と難しい!ということを体験できたのは大きな収穫でしたね。

昼食時間には,理数科2年生のカブトムシ班がポスター発表をさせていただきました。聴いてくださっているのは元県立博物館長,鹿児島大学の名誉教授,県立博物館の歴代昆虫担当4人を始めとするそうそうたるメンバーです。

多くの大先輩から貴重なアドバイスや励ましをいただきました。

その道の専門家の前で発表するというのは,科学コンテストよりも緊張すると思います。貴重な体験となりました。

発表の場をくださった鹿児島昆虫同好会の皆さん,ありがとうございました。

2020年11月13日(金)

第2回鹿児島県SSH交流フェスタ

11月13日(金),第2回鹿児島県SSH交流フェスタ(県課題研究発表大会)が行われました。

県内5校のSSH校(錦江湾高校,池田高校,鹿児島中央高校,甲南高校,国分高校)が集まり,霧島市の第一工業大学のホールをお借りして,各学校で取組んでいる総合的な探究の学習の研究報告を行いました。

今年はコロナウイルス感染症拡大防止の観点から,参加者を発表者のみに制限し,手指の消毒の徹底,マスク着用等の措置を講じて実施しました。写真は受付の準備風景。

開会前の様子。ステージ発表の観覧席の後ろには各校のポスターが掲示されました。ただし密を避けるため今回はポスター発表は行わず,掲示のみでの審査となりました。

開会式。

ステージ発表にはSSH5校から各3チームが出場し,昼食をはさんで15チームが発表しました。国分高校は全て午後でした。写真はカブトムシ班。

カワゴケ班。

地学班。

前から見た観客席はこんな感じです。十分に間隔をとって座ってもらっています。コロナさえなければ満席のはずだったのですが…。

ステージ発表終了後,別室で審査会議が行われている間,今年のSSH全国大会で上位入賞したで県外校の発表動画を見ました。

表彰式。

ステージ部門では,カブトムシ班の「オキナワカブトを守れ!~ヤマトカブトとオキナワカブトの亜種間雑種に関する研究~」が最優秀賞を受賞しました。その他の結果は下記参照。

それぞれの高校の特徴もよく出て,また交流もでき,充実した一日を過ごしました。

ご協力いただきました第一工業大学をはじめ,各学校の担当の先生方,ありがとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第2回 鹿児島県SSH交流フェスタ 国分高校 結果一覧ステージ部門結果

最優秀賞 カブトムシ班「オキナワカブトを守れ!~ヤマトカブトとオキナワカブトの亜種間雑種に関する研究~」

優秀賞 地学班「推定活断層の位置を特定する ~国分平野の地下構造を探る~」

優秀賞 カワゴケ班「カワゴケソウ科とカワゴケミズメイガの密?な関係」ポスター部門結果

最優秀賞 G班「ゴキブリの体内環境の比較」

優秀賞 観光班「健康と観光~コロナ禍の観光のあり方~」※ステージ部門,ポスター部門ともに最優秀賞をいただきました。

2020年10月30日(金)

理数科朝礼(10月)

10月29日(木),10月の理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。

2年生のスピーチ。

1年生のスピーチ。

理数科主任のW先生のお話。

11月4日が課題研究の県大会なので,それに関するスピーチも多かったですね。2年生にとって一番大事な大会です。頑張って下さい。

全員マスクをつけて参加していました。

2020年10月26日(月)

教育実習生お別れ会

10月23日(金),3週間の教育実習を終えた先輩方とのお別れ会が行われました。

1年8組。最後に部活動のこと,受験勉強のこと,大学のこと等を話して下さいました。

記念の色紙とお花が手渡されました。

最後にマスクを外して記念撮影。

2年8組。お礼の言葉。同じ理数科の先輩ということで,当時の課題研究を発表してもらったのもよかったですね。

こちらも最後にマスクを外して記念撮影。

実習生にとっても国分高校にとっても有意義な教育実習になったと思います。

お疲れ様でした。

2020年10月26日(月)

教育実習生による課題研究発表!

10月23日(金),教育実習最後の日の7限目に実習生のA先輩が,理数科の後輩たちに向けて高校時代の課題研究を紹介してくれました。

前半は2年8組にて。テーマは「屋久島方言で鳴くツクツクボウシの研究」。ツクツクボウシの屋久島方言の分布域形成に幸屋火砕流が大きく関わっていた!という研究ですね。

後半は1年8組にて。こちらは1年生の教室に常備されている大型テレビを使っています。

SS(サステナビリティーサイエンス)の時間だった3年生の生物班(リュウキュウアブラゼミ班)も参加させてもらいました。そういえば生物班はセミの研究が結構多いですね。

4年間のブランクを感じさせない流石のプレゼン力でした。とてもわかりやすい発表だったと思います。

実習の合間に準備をしてくれたA先輩,ありがとうございました。

2020年10月12日(月)

国分小学校で出前授業

10月10日(土),理数科の2年生16名と1年生7名が,国分小学校で出前授業を行いました。

まずは物理班。始めの挨拶。よろしくお願いします。

アルミ缶にちょっとだけ水を入れてコンロの火で熱して…,

しばらく待ちます。水蒸気が空気を追い出したところで…,

口を下にして素早く水の中に投入!

すると,アルミ缶がぺちゃんこになりました。大気圧ってスゴイ!という実験でした。

続いて化学班。

「これからバラの花を液体窒素に入れまーす。手伝ってくれる人。多いのでジャンケンで決めまーす。」

それではバラの花を液体窒素へ。

バラは軽く握っただけでバラバラになりました。バラだけに…。

こちらは風船を使った実験。液体窒素に風船を入れるとみるみる小さくなります。そして外に出すと元に戻りました。液体窒素恐るべし!という実験でした。

次は生物班。たくさんの昆虫標本や生きた昆虫を持って行きました。

「これが今私たちが研究しているオキナワカブトで…,」と説明しています。右から3番目が高校生です。

研究中のカブトムシの幼虫も準備し,手に乗せてもらいました。初めて触った!という児童も少なからずいたようです。

こちらは生きたクワガタムシ。これが最も抵抗がなかったようです。

こちらは学校の近くで採ってきたカマキリを水に浸けて,お尻からハリガネムシが出てくるかどうかの実験。興味津々です。

奪い合うように触っているのは,ペット用ゴキブリ!名前は聞いたけど忘れました。動きがゆっくりで,ゴキブリが苦手な人もこれなら触れるかも。

みんなスゴイね…。

昆虫っていろいろいて面白いね,というテーマでした。

最後は校舎の外で地学班。

何やら怪しい装置が準備されています。そこから伸びたひもを引くと…,

メントスがコーラのボトルの中に落ち,コーラが一気に発泡!その上に被された土を吹き飛ばします。

火山の噴火を模した,いわゆる「メントスコーラ」実験でした。噴火のしくみや溶岩の流れ出しについても説明しました。

上から見ると,「火口」が形成されたのがよく分かりますね。

科学でこどもたちを楽しませたり,驚かせたり,なるほど!と感動させたりすることができるんですね。高校生にとっても貴重な体験になりました。

国分小学校の皆さん,このような機会を与えて下さり,ありがとうございました。

2020年09月25日(金)

理数科朝礼(9月)

9月17日(木),9月の理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。

2年生のスピーチ。

1年生のスピーチ。

理数科主任のW先生のお話。

「1857年9月17日にコンスタンチン・ツォルコフスキーが生まれました。彼は「宇宙旅行の父」とも言われ,「地球は人類のゆりかごである。しかし,人類はいつまでもゆりかごに留まってはいないだろう」という言葉を残しました。彼は貧しくて学校へは通えませんでしたが,図書館で独学し,ロケットの基礎理論となる「ツォルコフスキーの公式」を発表します。彼は論文の中で,「今日の不可能は,明日可能になる」と述べています。

皆さんにとって国分高校はゆりかごです。3年生はいよいよこのゆりかごを飛び出す日が近づいています。また,2年生・1年生も研究発表会などで学校外での発表機会が多くなります。現在はコロナ禍で満足な学習・研究環境ではないかもしれませんが,逆境に負けず,「今日の不可能は,明日可能になる」という強い気持ちで学習や研究に取り組み,このゆりかごから大きく羽ばたいてください。」

2020年09月25日(金)

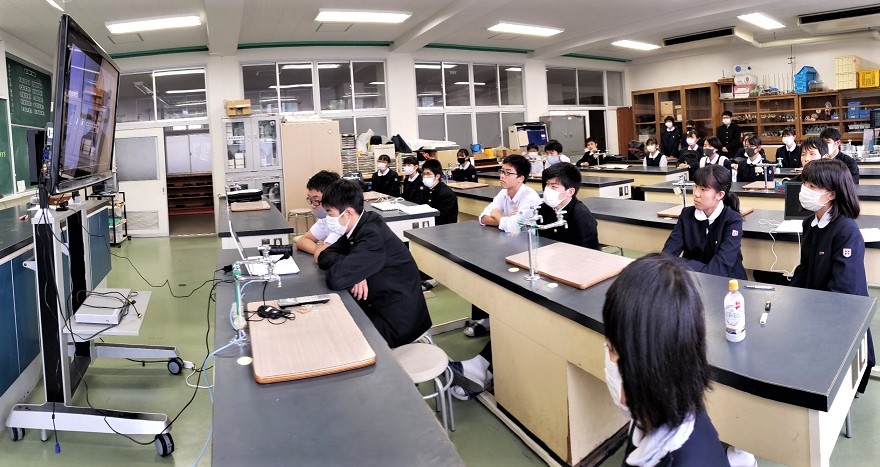

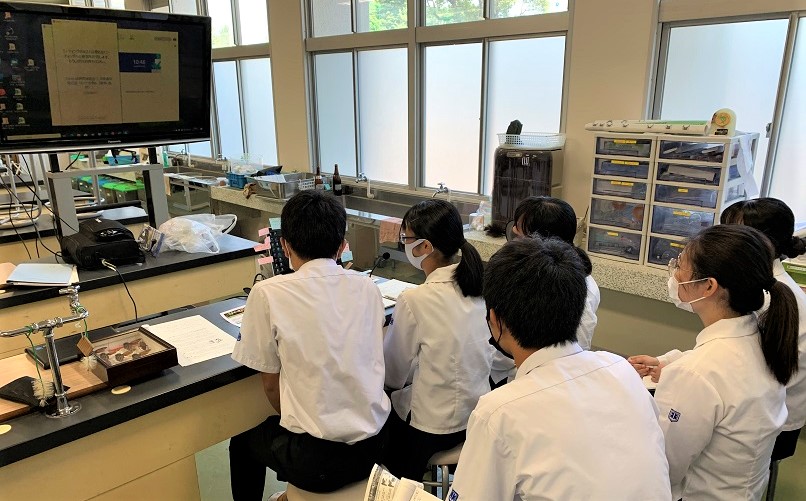

SSH課題研究 中間発表会(理数科2年生)

9月16日(水),理数科2年の課題研究の中間発表が視聴覚室で行われました。普通科と同時進行です。例年は理数科1年生も同席するのですが,密を避けるため,1年生は課題研究各班の代表2名ずつが視聴覚室に入り,他の生徒は別室でリモート参加となりました(下写真)。

視聴覚室での発表の様子です。

物理超音波班「スズムシの鳴き声における超音波のうなりについて」。スズムシを題材にして「うなり」のメカニズムを探ります。

SSH運営指導委員の先生方が審査をしてくださいました。後ろの生徒たちもみんな真剣に聴いています。

物理太陽光班「太陽光を利用した殺菌装置の開発」。いわゆる「ソーラークッカー」の応用ですね。今後に期待します。

化学班「プラスチックの溶解」。溶かしてどうするのか。そこが重要になってきそうですね。

生物カワゴケ班「カワゴケソウとカワゴケミズメイガの密?な関係」。密な関係の議論に到達しておらず,なぜそのタイトル?という指摘がありました。これからですよね。

生徒どうしの質疑応答も活発でした。

生物カブトムシ班「ヤマトカブトとオキナワカブトの亜種間雑種の研究」。1年次からスタートしており,多くのデータで議論を展開しました。

地学班「推定活断層の位置特定」。ボーリング資料のイメージ模型がインパクトがありました。

質疑応答や審査員の先生方からのアドバイスを通して,修正すべき点や問題点が見えてきたと思います。それを活かして研究をブラッシュアップしていきましょう。

別室の1年生は音が聞き取りにくく,十分理解できなかったかもしれませんが,先輩方の真剣な発表の様子は感じ取れたと思います。次は君たちの番です。しっかり準備してください。

2020年09月24日(木)

プレゼン講習会(2年生)

9月23日(水),SSH活動の一環として,プレゼンテーション講習会が行われました。本来は群馬高専の柴田先生に講義をしていただく予定でしたが,新型コロナの影響でちょっと変わった形になりました。

5限目は2年生全員を対象に,SSH主任のH先生が柴田先生のスライドを使って講義を行いました。

タイトルの付け方から,研究のまとめ方,パワーポイントのスライドの作り方,プレゼンテーションの注意点まで,課題研究を行う上での様々なポイントをわかりやすく説明して下さいました。

真剣に聴いています。

6・7限目は,理数科2年生6班の課題研究について,柴田先生が「Zoom」でアドバイスをして下さいました。

事前に送っておいた発表スライドをもとに,スライドの構成や論旨の展開等について細かなアドバイスを頂きました。下写真はカブトムシ班。

カワゴケ班も真剣です。

貴重なご指摘をたくさんいただき,大変勉強になったと思います。

11月の県大会に向けてしっかり修正してクオリティーを上げていきましょう。柴田先生,ありがとうございました。

2020年09月02日(水)

一昨年に続く入賞! SSH生徒研究発表会報告

お知らせ

令和2年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会において,理数科生物班の「出水市に侵入したリュウキュウアブラゼミはどこから来たのか」の研究が「SSH奨励賞」を受賞しました。一昨年の全国1位(文科大臣表彰)には及びませんが,全国ベスト12に相当する好成績です。

それでは,そこに至るまでの過程を簡単にご紹介します。

7月21日(火),発表要旨(和文・英文)とポスター発表の動画(5分)を事務局に送付しました。本来なら神戸で一堂に会してポスター発表のはずだったのですが,コロナの影響で撮影した動画での一次審査となりました。ビデオ撮影は放送物理部の生徒や先生に協力してもらいました。

その後は,絶対に2次審査に進むつもりで本気で準備を行いました。二次審査はZoomによる質疑応答20分のみ。練習のためのZoomの画面にはSSH主任のH先生が映っています。

8月11日に動画による1次審査が行われ,12日に「一次審査通過!」の連絡がありました。

8月15日~16日はカメラ位置やモニターの位置の調整,座り方等も含めて最後の質疑応答練習を行いました。

8月17日(月),Zoomによる2次審査当日。ビデオ撮影のためにH先生が離れたところから見守っている以外は先生方もシャットアウト。

発表直前,緊張してきました。

さあZoomでの質疑応答の開始です。自分たちの研究の面白さや意義を,先生方に思う存分語ってください!

画像はここまでです。

論旨の部分で先生方になかなか伝わらず苦労した部分もあったようですが,なんとかいい質疑応答ができたようです。

8月19日(水)二次審査結果(最終審査進出校)発表

9月1日(火),最終成績発表。

残念ながら最上位6校による最終審査に進むことはできませんでしたが,全国のSSH指定校222校の中で「今後の活躍が期待される」とされた6校に選ばれ,SSH奨励賞を受賞しました。

テーマに選んだ出水市のリュウキュウアブラゼミの発生が9月末だったため,たった1ヶ月で研究をまとめて準備不足のまま11月の県大会に臨むことになり,九州大会や全国大会への切符をつかめず,悔しい思いをしたと思います。最後の大舞台で賞を取ることができてよかったですね。本当におめでとうございます。

文部科学省へのリンクと,PDF資料も掲載します。ご協力いただいた皆様,ありがとうございました。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/08/1419945_00001.htm

20200828-mxt_kiban01-000009630_1[PDF:252KB]

2020年08月05日(水)

第一工業大学で国分高校SSHドクターヘリ班への説明会

本校のSSHの取組で,ドクターヘリ班が第一工業大学に説明を聞きに伺いました。

以下第一工業大学のHPから引用です。

~~~~

航空工学科トピックス

8/1(土)国分高校SSHドクターヘリ班への説明会を実施 2020-08-04

8/1(土)国分高校SSH(スーパーサイエンスハイスクール)ドクターヘリ班への説明会を実施しました理想のドクターヘリを研究することを課題とする国分高校SSHドクターヘリ班から普通のヘリコプターとドクターヘリの構造の違い等について、話を伺いたいとの依頼があり 8/1(土)に説明会を実施しました。昨年度のSSH研究発表会の時に、何か聞きたいことがあれば連絡してくださいと名刺を渡しておいたのが今回のきっかけです。

航空工学科/社会・地域連携センター

~~~~~

リンクを貼っておきます。ご覧ください。

http://www.daiichi-koudai.ac.jp/topics-kouku/index.html?pid=15157&id=60888

第一工業大学の先生方,たいへんお世話になりました。

2020年07月22日(水)

舞鶴フィールド研修1(理数科1年生)

7月22日(水),理数科1年生の舞鶴フィールド研修1が行われました。バスで霧島ジオパークをめぐる研修です。

アルコールで手を消毒してから,バスに乗り込みました。

1カ所目は学校から20分くらいの位置にある岩戸。火砕流堆積物の地層を観察しました。講師はおなじみの大木先生(鹿児島大学名誉教授)。ブラタモリでは,タモリさんを案内された先生です。

山を登るにつれて,約30万年前に北から流れてきた加久藤火砕流,約11万年前に南から来た阿多火砕流,約3万年前に目の前の巨大火山(現在の錦江湾北部)から噴出した入戸火砕流等を順に見ていくことができます。この山自体が九州南部の巨大噴火の歴史を閉じ込めた博物館と言ってもいいでしょう。

大木先生は生徒たちからの質問にも丁寧に答えてくださいました。

2カ所目は天降川の中流,新川渓谷。ここでは霧島ジオパークの石川先生がジオパークの説明をしてくださいました。

ここの河床は加久藤火砕流によってつくられた溶結凝灰岩でできています。その溶結凝灰岩の河床をこんな石が削って作り上げたのが「甌穴」です。

ここは水中に生えるカワゴケソウの生息地でもありますが,水位が高く,近くで見ることはできませんでした。

きれいな甌穴です。こんな穴が無数に存在します。自然の力とともに「時間の力」みたいなものを感じます。

3カ所目は横川の「大出水の湧水」。ボードをよーく見ると,「毎分22トンもの湧水」と言う文字が見えます。すごすぎてピンときません。

この穴から水がすごい勢いで湧き出しています。

この写真で,湧き出している様子が伝わるでしょうか?光の加減によっては奥が青く見えます。とても神秘的です。吸い込まれそうです。

清流を見ながら昼食。

しばしの休憩時間には清流に足を浸して涼みました。足だけでは気が済まなかった生徒もいるようですね。

4カ所目は鹿児島神宮横の「宮坂貝塚」。

しかしここは先日の大雨で崩壊していました。霧島市では数少ない貴重な貝塚の流失は大きな損失です。速やかに適切に調査,復元されることが望まれます。

課題研究のテーマを探している理数科1年生にとって,大変有意義な研修になりました。

大木先生,石川先生,貴重なお話をありがとうございました。

2020年07月21日(火)

舞鶴フィールド研修2(理数科2年生)

7月21日(火),理数科2年生の舞鶴フィールド研修が行われました。例年は鹿児島大学や第一工業大学に伺って,自分たちの研究に対するアドバイスやご指導をいただくのですが,今年は新型コロナウィルス対策ということで,大学の先生方に学校まで来ていただきました。

物理「超音波班」。第一工業大学の石元先生にご指導いただきました。

物理「製鉄班(仮名)」。第一工業大学の古川先生にご指導いただきました。

化学班。鹿児島大学の岡村先生にご指導いただきました。

生物「カワゴケ班」。今後のカワゴケミズメイガ研究計画を練り直しました。

生物「カブトムシ班」。やり尽くされていそうなカブトムシを研究対象に選ぶとはチャレンジングです。

取り終わっている分のデータ整理。ある程度予想通りのグラフになったようです。

地学班。鹿児島大学の大木先生にご指導いただきました。

各班とも本格的な研究はまだ始まったばかりです。今日の専門の先生方との討議を経て,研究が大分深まったのではないでしょうか。

ご指導いただいた先生方,ありがとうございました。