9 理数科

2022年01月10日(月)

世界にはばたく高校生の成果発表会 出場報告

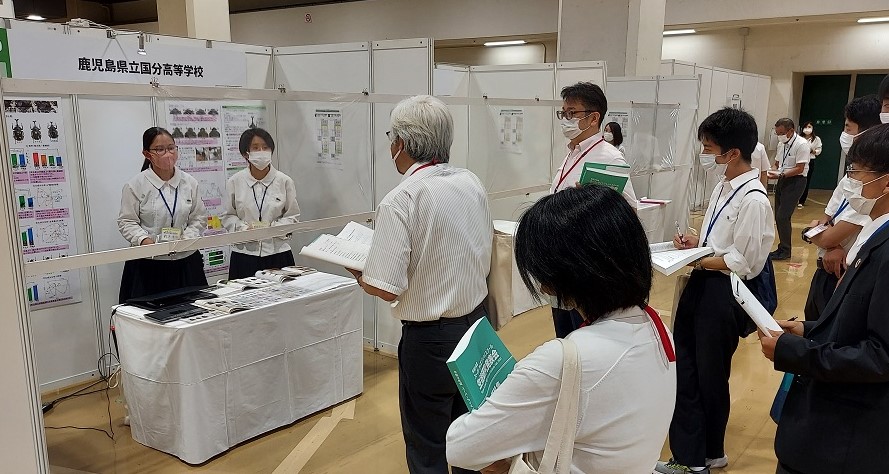

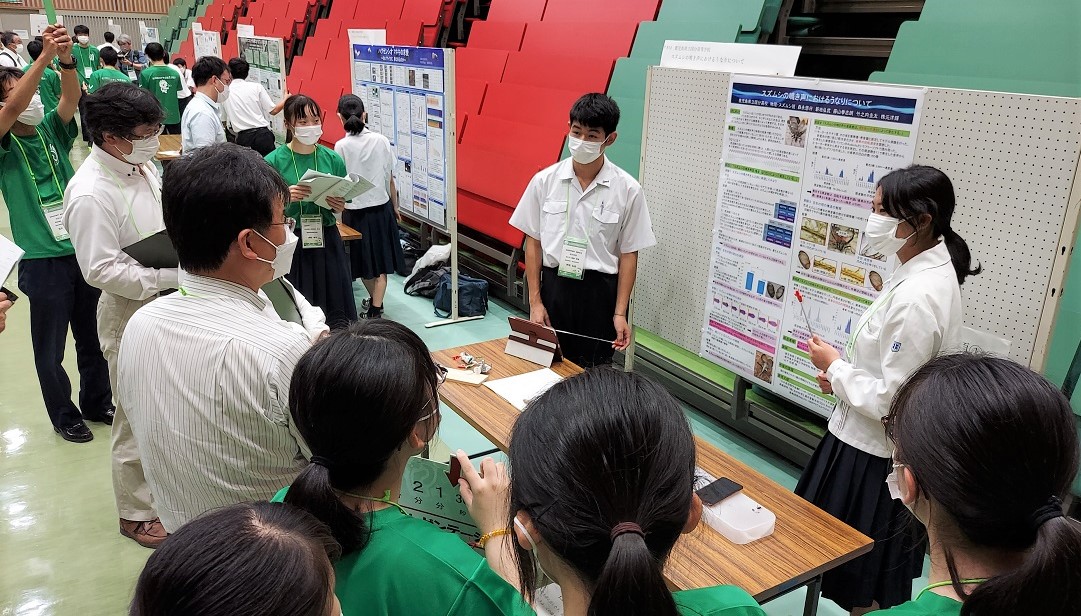

12月19日(日),九州大学が主催する「世界にはばたく高校生の成果発表会」が福岡市の九州大学伊都キャンパスで行われました。予選を勝ち抜いた理数科2年生の科学リン酸班と生物班が出場しました。最終審査に臨んだ8校のうち2校が国分高校ということになります。

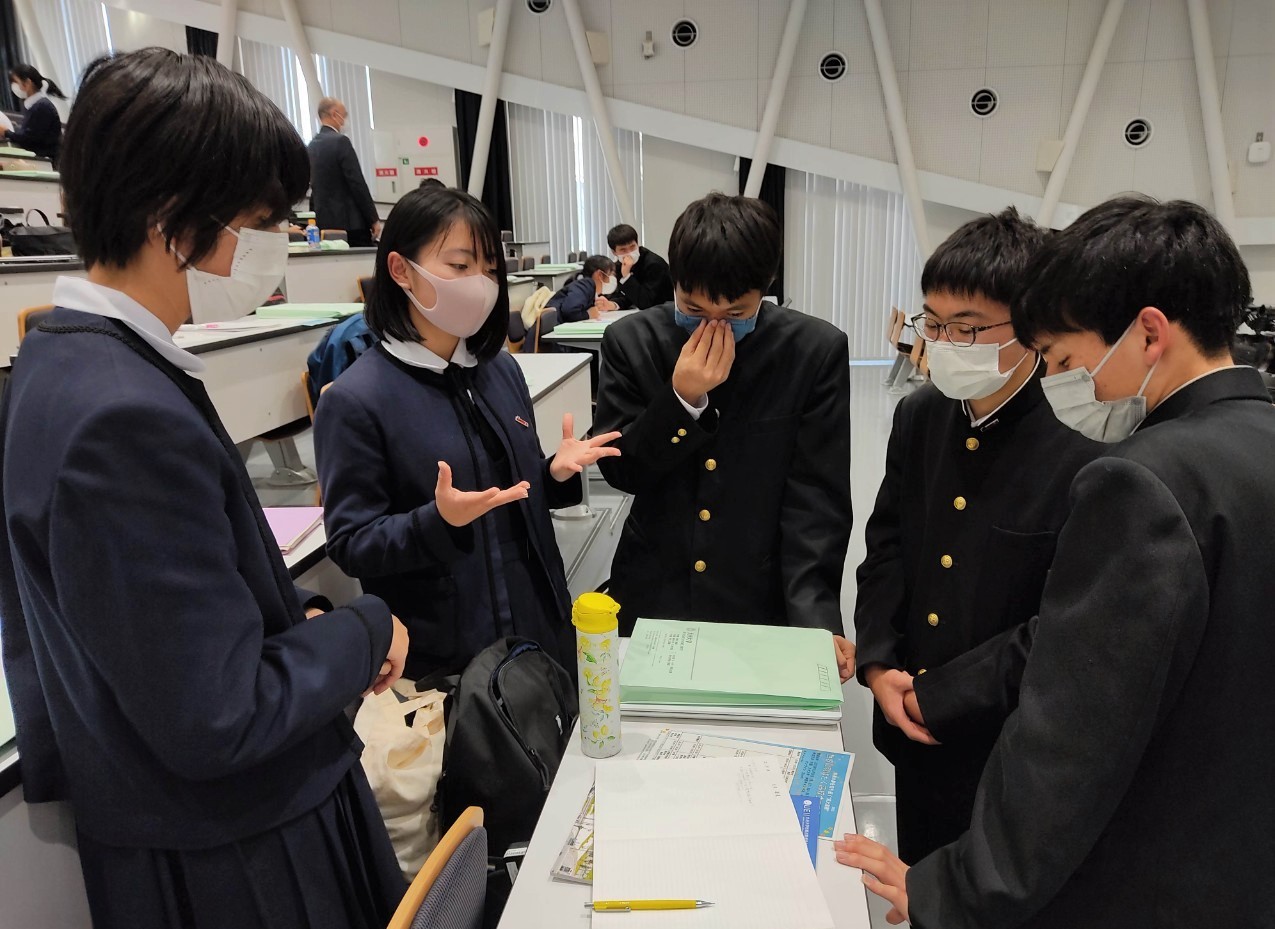

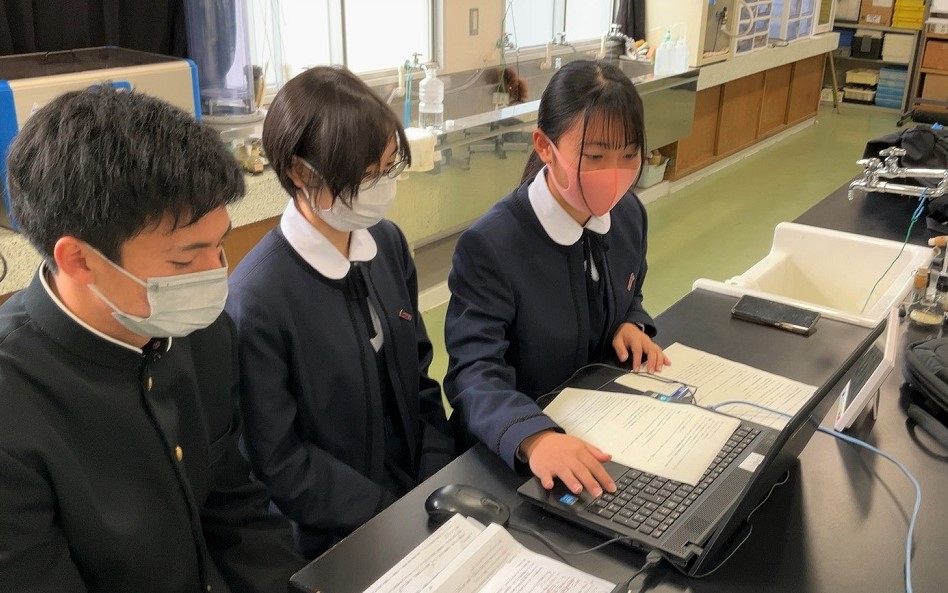

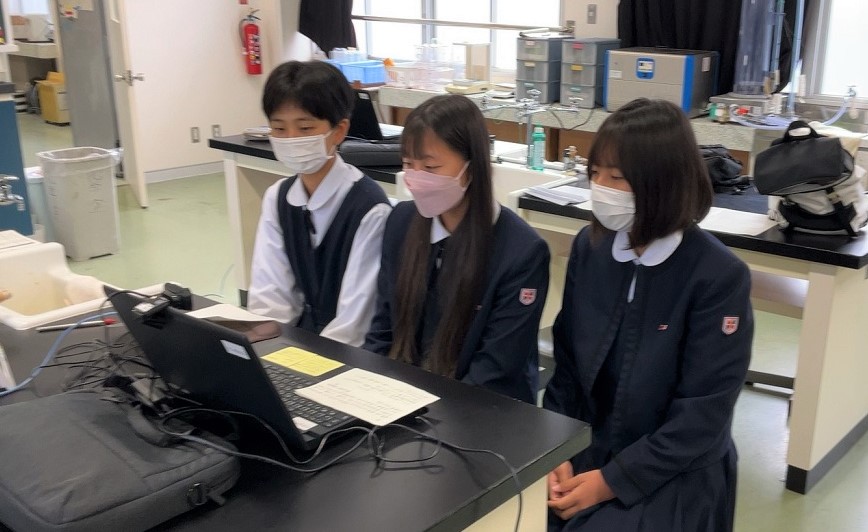

開会式前の準備の様子。発表用のスライドの最終確認や発表練習をしています。

こちらは質疑応答の打ち合わせ中でしょうか。

さあ開会です。

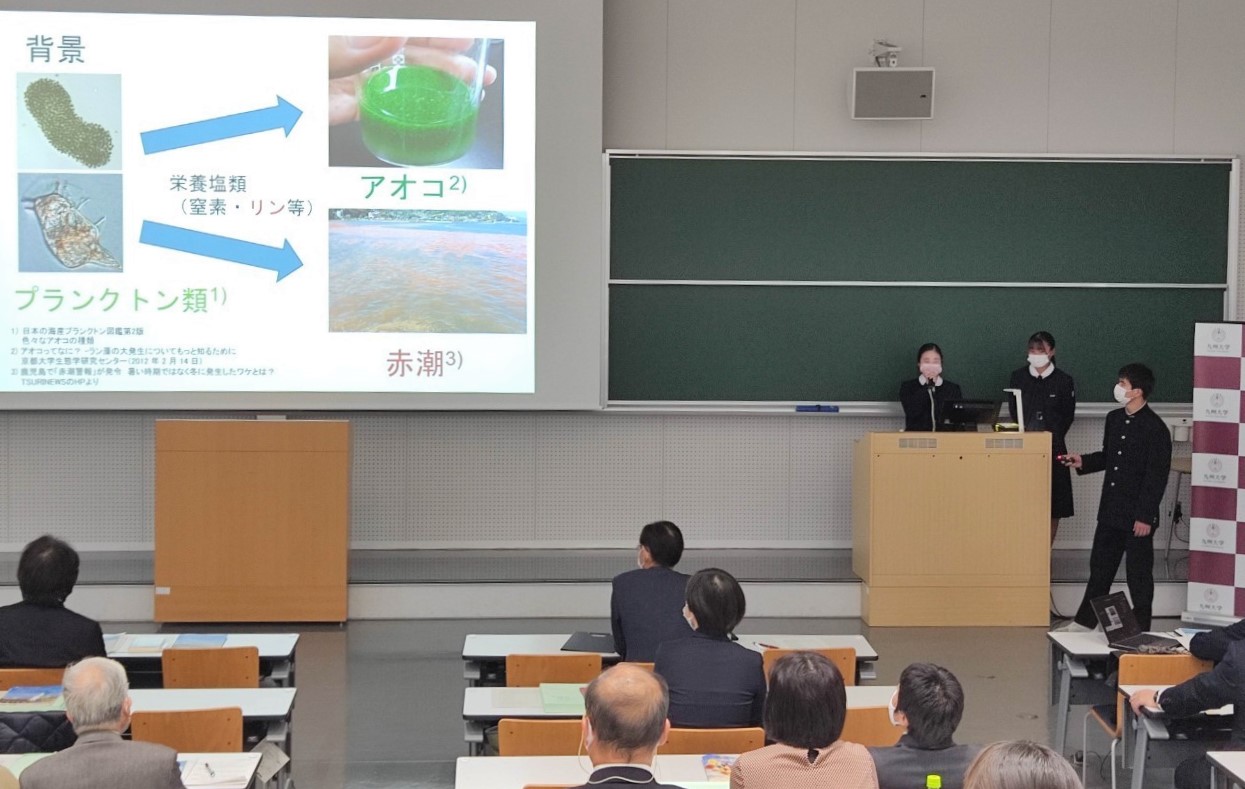

化学リン酸班の発表。

質疑応答。

発表を終え,マスクを外して記念写真。

生物班の発表。カビゴケの研究ですね。

質疑応答中。

発表を終えて。

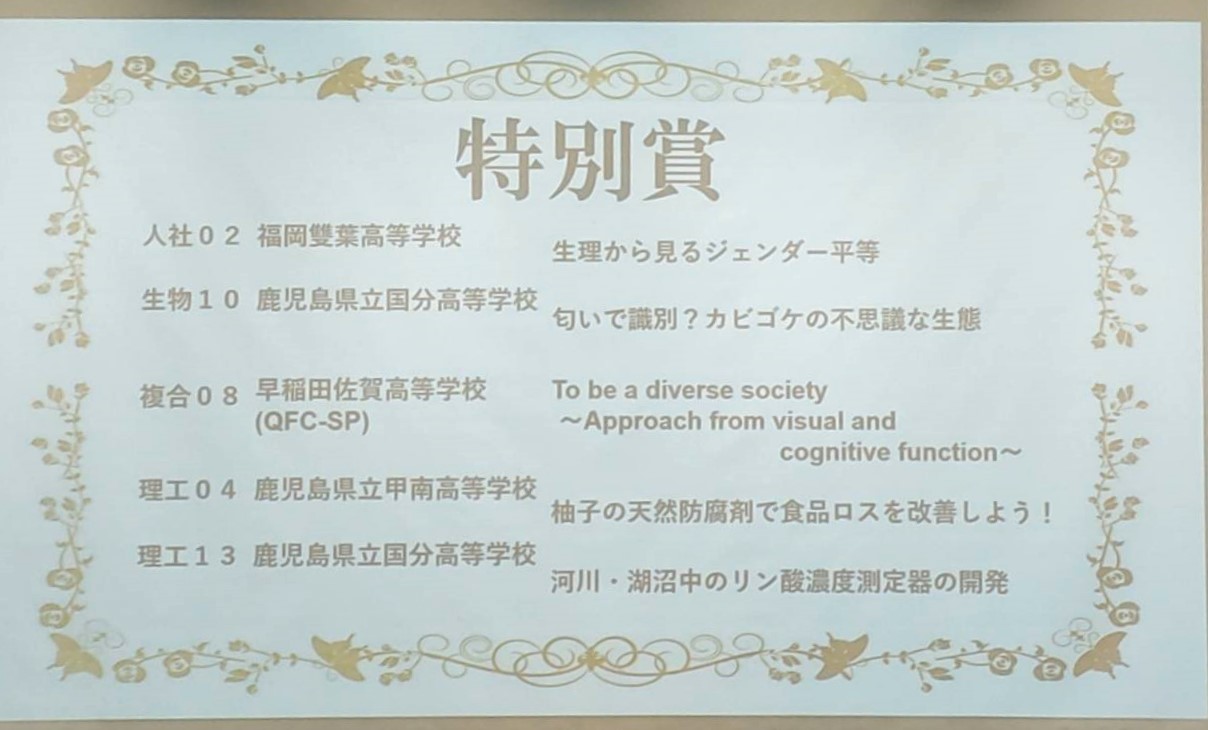

審査の結果,最優秀賞は佐賀の到遠館高校,優秀賞が熊本の熊本農業高校と福岡の筑紫丘高校でした。

国分高校の2チームは最上位の賞は逃しましたが,「特別賞(ベスト8)」を受賞しました。

コロナの影響でオンラインの大会が多い中,対面で他校の素晴らしい発表を見ることができ,貴重な経験になったと思います。

出場した2班の皆さん,お疲れさまでした。

関係の皆様ありがとうございました。

2021年12月24日(金)

いざ3度目の世界大会(ISEF)へ!

12月24日(金),第65回 日本学生科学賞の表彰式がオンラインで行われました。その様子はYouTubeでもLIVE配信されました。

国分高校の名前がコールされるのを今か今かと待ちましたが,ISEF出場につながる大臣賞等で名前が呼ばれることはありませんでした。結果は「入選1等」。それでも全分野を含めての全国ベスト24ですから立派な結果だと思います。

審査委員長の先生の講評も終わり,カメラに映らない範囲で片づけを始めようかなと思ったとき,「それではISEF出場校の発表です。」とアナウンスされ,大臣賞の4校が順当にコールされました。そして先日訪問し交流させていただいた宮崎西高校も。「そして最後に……,オキナワカブトを守れ!鹿児島県立国分高校。」

その直後の写真が下の2枚です。

上位の賞に入れず流した悔し涙の写真は自粛しますが,うれし涙は思いっきり使わせていただきます。

表彰式を一緒に見守ってくれた友人たち。Y教頭先生もぐっと来ています。後ろのT先生は完全に泣いています。

表彰式終了後の喜びの表情。これまで頑張ってきた努力が報われましたね。

同じ教室で苦楽を共にしてきた友人たちと。この教室で本当に長い時間を過ごしてきました。昨年の先輩たちの姿をすぐ近くで見てきて,次は自分たちもとずっと夢見てきた世界大会(ISEF)が現実のものとなりました。

校長先生に報告。校長先生は審査員好評の途中で電話が来て,肝心な部分を見ていなかった(!)らしく,ISEF出場の報告にかなり驚いていました(笑)。

生物室に戻るとT先生がケーキを買ってきてくださっていました。最高のクリスマスイブになりましたね。

でも皆さん,喜んでばかりはいられませんよ。これからのISEFに向けての準備がどれだけ大変か…。

新たステージへの階段を一歩ずつしっかり上って行ってください。5月に行われるISEFで再び国分高校の名前がコールされることを祈っています。

関係者の皆様,応援してくださった皆様,ありがとうございました。

2021年12月24日(金)

今年も日本学生科学賞 最終審査に臨みました

12月19日(日),第65回 日本学生科学賞の最終審査がオンラインで行われ,理数科2・3年生のカブトムシ班が出場しました。日本で最も歴史のある最高峰の科学コンテストです。国分高校としては昨年に続いて2年連続,3回目の最終審査です。

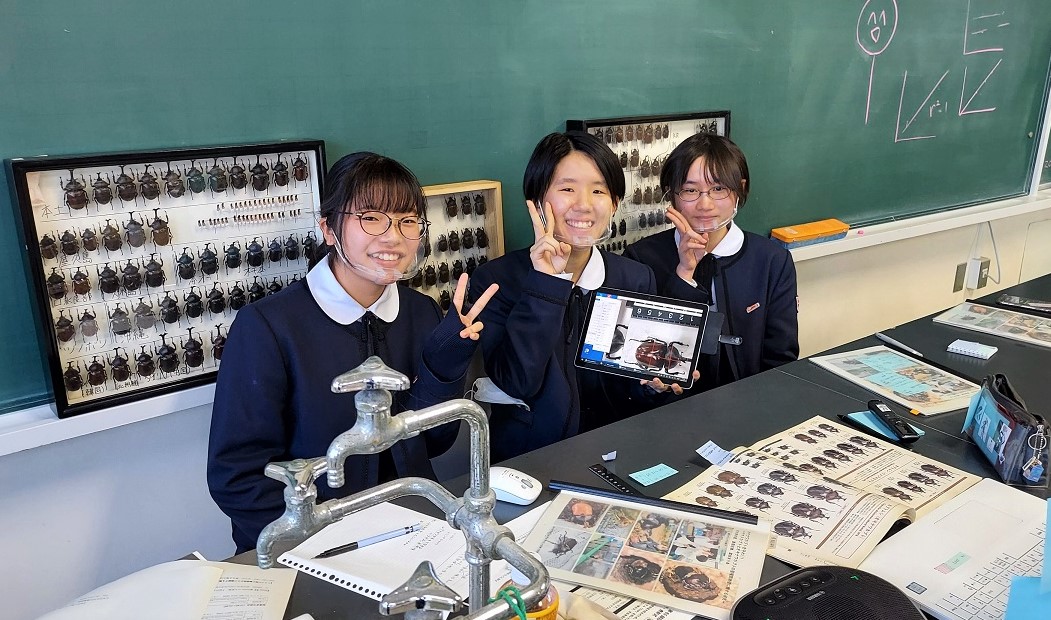

Zoomの接続確認中。笑顔の練習も兼ねています。今年は普段活動している生物実験室で行い,研究に使ったカブトムシの標本を背景にしました。

審査中は立ち入れず,写真はありません。事前に送っておいた5分間の発表動画を審査員の先生方とともに視聴した後,10分間の質疑応答。約20分後の2回目の質疑応答は5分間。さらにしばらくして補足審査の時間には多くの先生方から約20分間質問を受けました。矢継ぎ早の質問にもきちんと答えられ,自分たちの研究の一番の強みであるカブトムシ識別アプリもタブレットでアピールできました。持てる力は十分に発揮できたと思います。

全ての審査を終え,ほっとした表情の3人。

昼食をはさんでファイナリスト同士の交流会も1時間程度行われました。

さあ審査の結果はどうだったでしょうか。

表彰式は24日(金)13:30からです(YouTubeでLIVEで見ることができます)。

2021年12月16日(木)

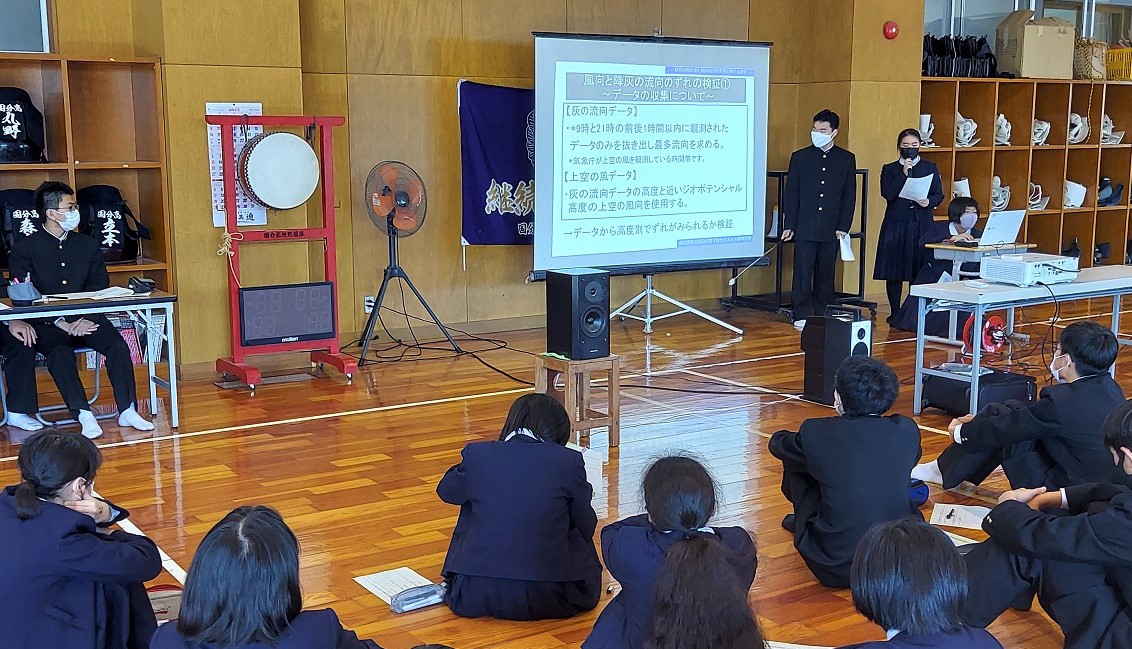

理数科課題研究発表会

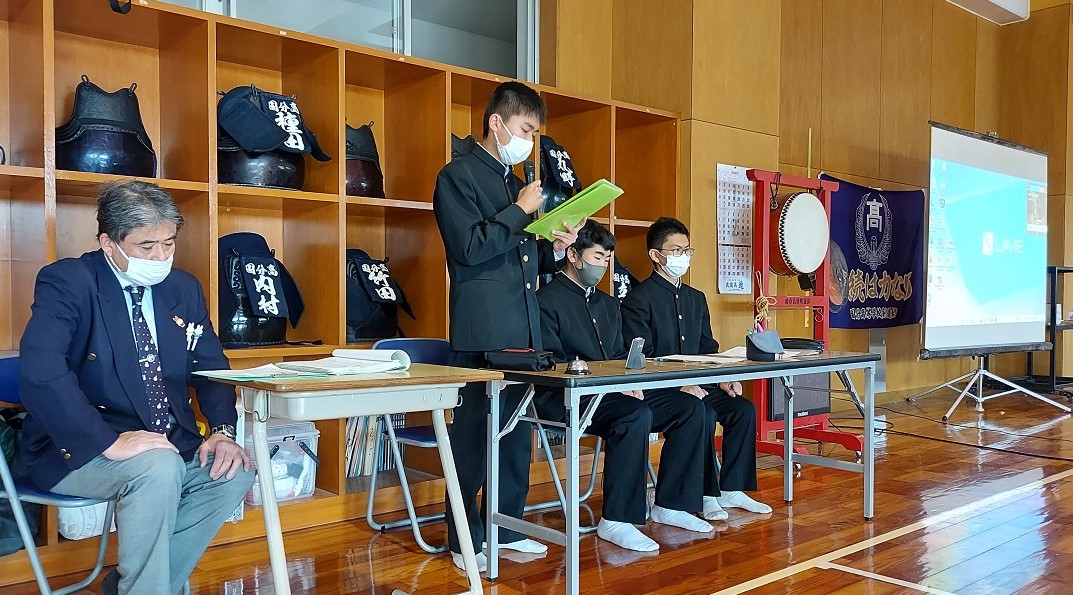

12月15日(水),理数科2年生の課題研究発表会が行われました。来年のSSH全国大会や理数科大会の出場班を決める際に参考にされる重要な発表会です。

司会進行の1年生と理数科主任のN先生。

物理班のブランコの研究。

審査員の先生方からは鋭い質問や的確なアドバイスをいただきました。

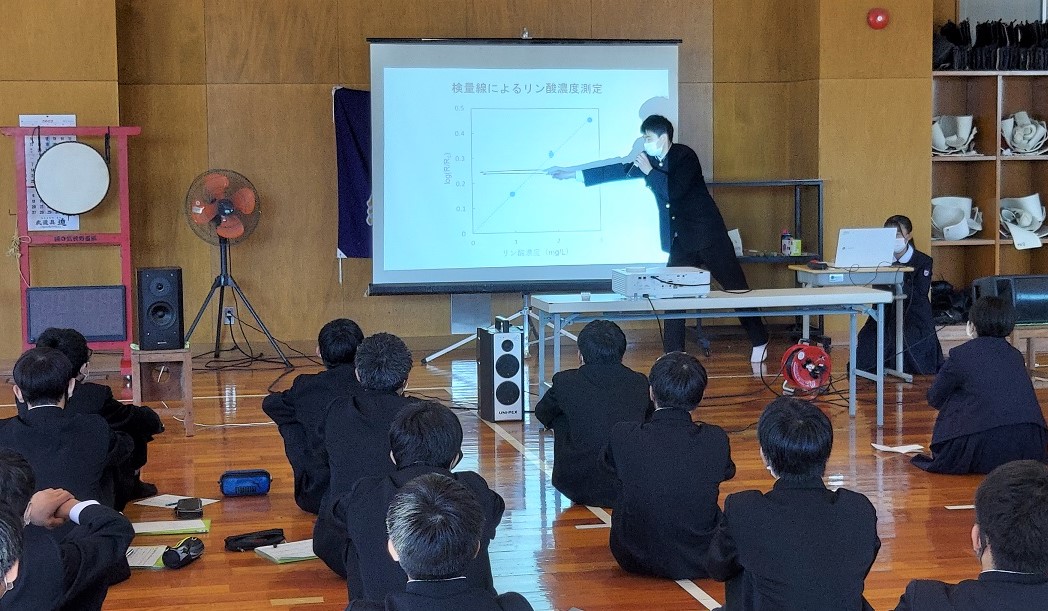

化学リン班のリン酸検出装置開発の研究。

生徒からもたくさんの質問がありました。

生物班のカビゴケの生態に関する研究。

地学班の桜島の噴煙に関する研究。

化学二酸化炭素班の二酸化炭素測定器の開発の研究。

学校評価委員の方々からも質問やアドバイスをいただきました。

審査員の先生による講評。

再来年の鹿児島総文祭の実行委員も務めることになった1年生H君による閉会の言葉。

終了後は各班のメンバーが審査員の先生方のところに質問に行く姿が見られました。発表会が終わってそれで終わりではなく,さらに研究を磨き上げていこうというこの姿勢が大事だと思います。

理数科2年生の皆さんお疲れさまでした。1年生に皆さん発表を聴いて,内容やまとめ方だけでなく発表態度や質疑応答についても参考になったのではないでしょうか。すでにスタートしている自分たちの研究に生かしてください。

審査員の先生方,長時間の審査とご指導をありがとうございました。

2021年12月15日(水)

理数科1年水生生物班 PCRに挑む!

12月10日(金),7限目のGS(グローカルサイエンス)の時間から放課後にかけて,理数科1年の水生生物班が「PCR法」の講習を受けました。講師は鹿児島大学水産学部の塩﨑先生。

PCR法は「ポリメラーゼ・チェーン・リアクション」の略で,DNAの特定の領域を短時間で大量に増幅する方法で,DNAの遺伝情報を読み取る時に必要な技術です。コロナウィルスの「PCR検査」は患者さんの体液等を採取してDNAを増幅し,コロナウィルスのDNAが検出されるかどうかを調べています。

国分高校ではそのPCR法に不可欠な「サーマルサイクラー(下写真の手前)」や遠心分離機,マイクロピペット,電気泳動装置等をSSH予算で購入し,校内でPCR法を行えるようになりました!今日はそのための講習会ということになります。最先端の手法を学べるとあってみんな真剣です。

それぞれの機器の操作方法や使用上の注意点等を詳しく教えていただきました。

生体高分子の分野で博士号を持つ生物科S先生(S博士!)率いる水生生物班の今後の活躍にご期待下さい。

塩崎先生,お忙しい中丁寧なご指導をありがとうございました。

2021年12月02日(木)

課題研究に関する職員研修

12月2日(木),課題研究に関する職員研修が行われました。東京海洋大学の柴田先生に課題研究のテーマ設定や進め方,指導の要点等についてお話しいただきました。

柴田先生は日本学生科学賞で内閣総理大臣賞を受賞し,世界大会(ISEF)でも入賞したことのある方で,数年前から生徒対象の「プレゼン講習会」でもお世話になっています。

日常的に課題研究の指導に当たっている国分高校の先生たち,みんな真剣です。

職員研修前には理数科2年生の化学リン班と化学二酸化炭素班が,課題研究の指導をしていただきました。

職員研修後は同じく理数科2年の地学班(下写真)と普通科2年のネイル班,

理数科2年の生物班も指導していただきました。

様々な分野にわたって非常に的確なご指摘,アドバイスをいただき,各班とも大変参考になったようです。

柴田先生,長時間にわたって丁寧なご指導ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

2021年11月30日(火)

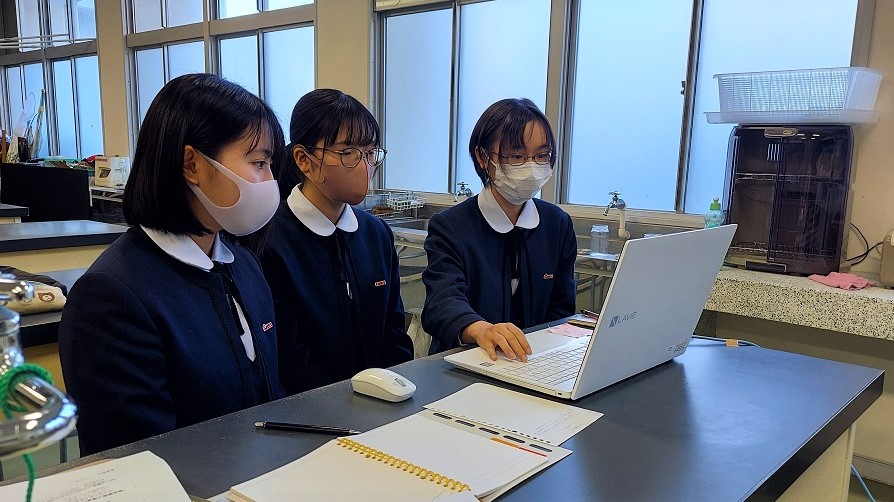

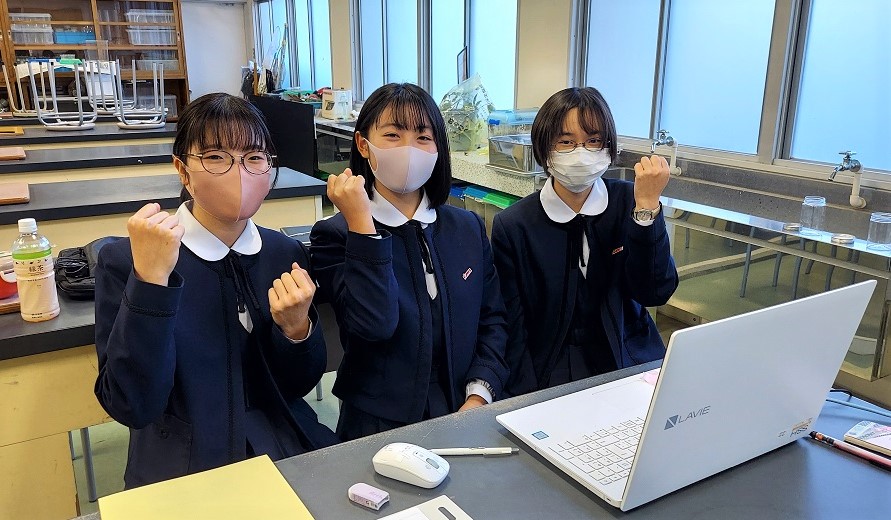

バイオ甲子園 カビゴケ班が優秀賞!

11月27日(土),期末考査の合間を縫って理数科2年生のカビゴケ班がバイオ甲子園に出場。全国から厳しい予選を勝ち抜いた5校がこの日の最終審査に臨みました。

Zoom開催なので発表中の写真も今一つ臨場感がなく,こんな感じです。

3人で力を合わせて,発表も質疑応答もうまくいきました。

表彰式。

ドキドキわくわくする間もなく,いきなり国分高校がコールされました。結果は優秀賞(2位タイ)。最優秀賞は宮崎北高校でした。

カビゴケ班の皆さん,おめでとうございます。さあ頭を切り替えて期末考査後半戦,頑張ってください。

2021年11月18日(木)

理数科朝礼(11月)

11月18日(木),11月の理数科朝礼が行われました。

今回は新たな取り組みとして,明日(11/19)のSSH交流フェスタでポスター発表を行う2年生の2班(物理班・生物班)が発表練習を兼ねてポスター発表を行いました。

こちらは物理班の「ブランコの振動について」の発表。

発表者以外の生徒は,出席番号の前半が生物班,後半が物理班を聞きに行きました。

こちらは生物班(カビゴケ班)の発表。1年生や3年生も前のめりで聞いてくれています。

緊張感の中でいい発表練習になったと思います。

質疑応答も活発に行われました。「なぜカビゴケだけ匂いがするんですか?」…難問でしたね。

最後に理数科主任のN先生から,発表の際の注意点や明日のSSH交流会についての話がありました。

1年生にとっては研究内容や発表態度など勉強になると思います。また3年生は自分たちの経験をもとにいいアドバスができるでしょう。

発表会前は今回のような形態もいいですね。いろいろなことを試し,よりよい学びにつなげていければと思います。

2021年11月15日(月)

グローバル サイエンティスト アワード ”夢の翼”

11月14日(日),グローバルサイエンティストアワード“夢の翼”がオンラインで開催されました。

出場したのは理数科2年生の生物班,化学二酸化炭素班,化学リン班の3班。

まずは生物班。カビゴケの研究です。発表時間が県大会よりも4分短い8分なのでちょっと大変でした。

化学二酸化炭素班。

一次審査の結果,上の2班は残念ながら次に進めませんでしたが,審査員の先生方からは貴重なアドバイスや激励をいただいたようです。

化学リン班はベスト8に選ばれ,二次審査に進みました。

二次審査の結果,化学リン班は共催企業賞の一つ「千葉工業大学賞」を受賞しました。

最高賞はなんと「文部科学大臣賞」だったのですが,これは逃してしまい,ちょっと残念がっていましたが,ベスト8入賞は立派な成績です。

参加した皆さん,お疲れさまでした。

2021年11月13日(土)

今年も盛り上がりました!国分小学校 出前授業

11月13日(土),4年目となる国分小学校での出前授業。理数科の1・2年生が参加して科学実験等を紹介しました。

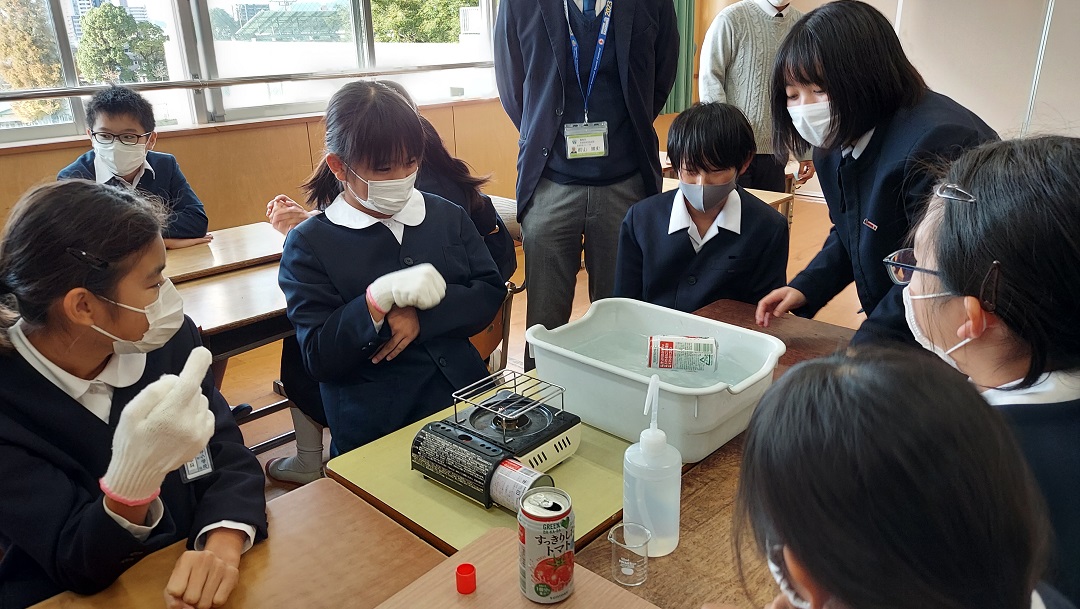

物理チームの「大気圧を体感しよう!」

水を少し入れた空き缶をコンロで熱して水を沸騰させます。缶の中が水蒸気で満たされたところで缶を逆さまに水の中に投入すると…,

空き缶がぺちゃんこにつぶれました!缶の中の水蒸気が急速に冷えて水に戻ることで缶の中が真空状態になり,大気圧に押されてへこむってことでいいんですかね。

その原理を説明しています。

先生方も注目。

プレッシャーのせいでしょうか,それとも熱い缶にビビったのか,缶の口を水中に入れなかったために失敗してしまいました。さあリベンジです。

普段気にしてませんけど,大気圧ってすごいんですね。

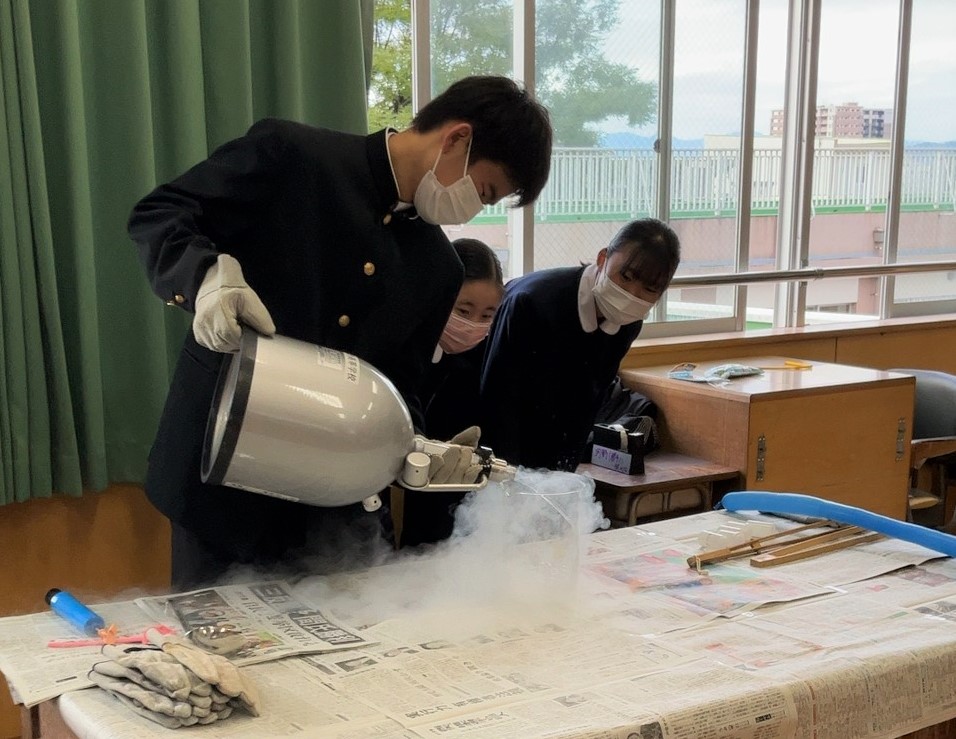

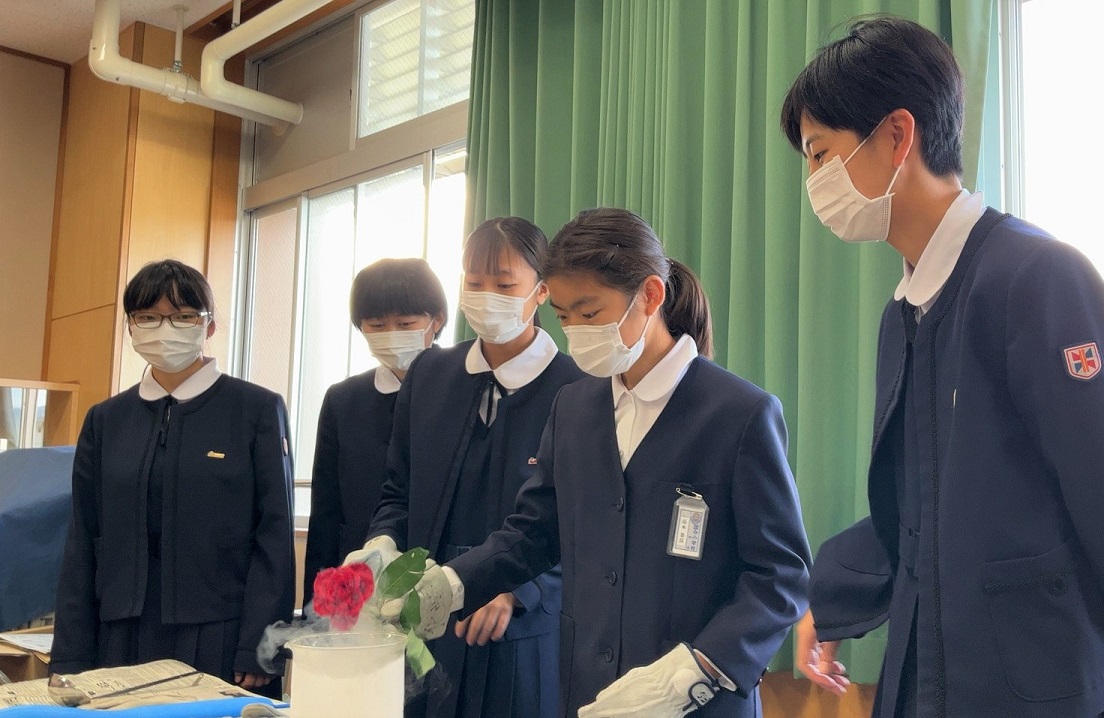

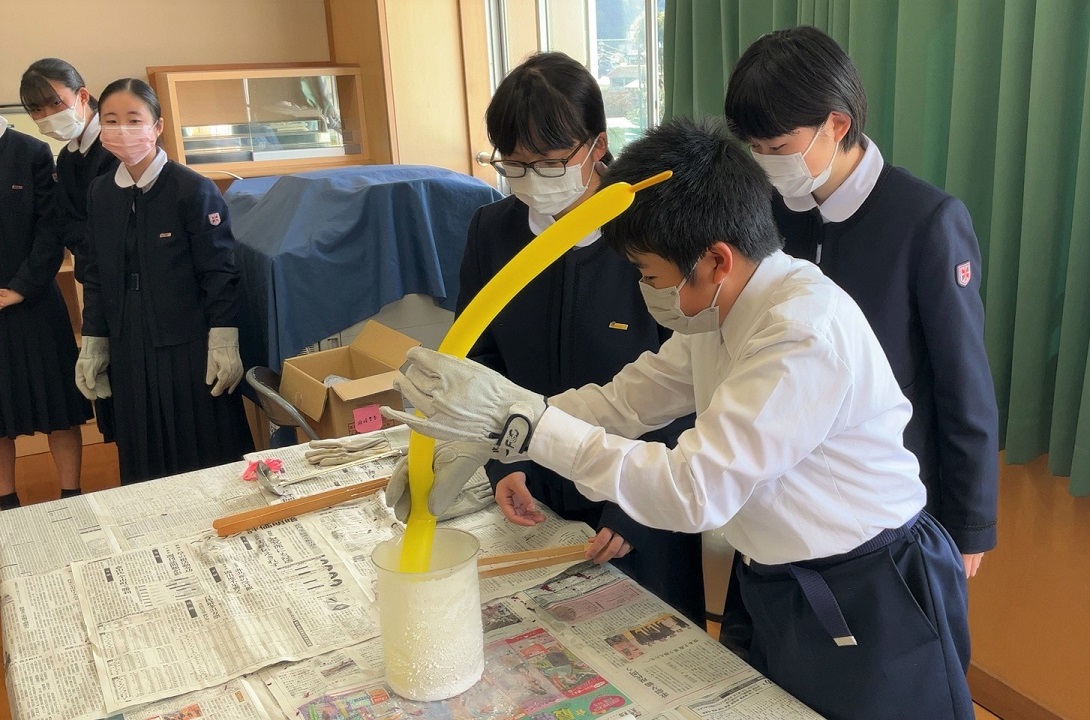

化学チームは「超低温の世界~液体窒素の実験~」

まずは簡単に今日の実験の説明。

液体窒素を大型のビーカーに注ぎます。

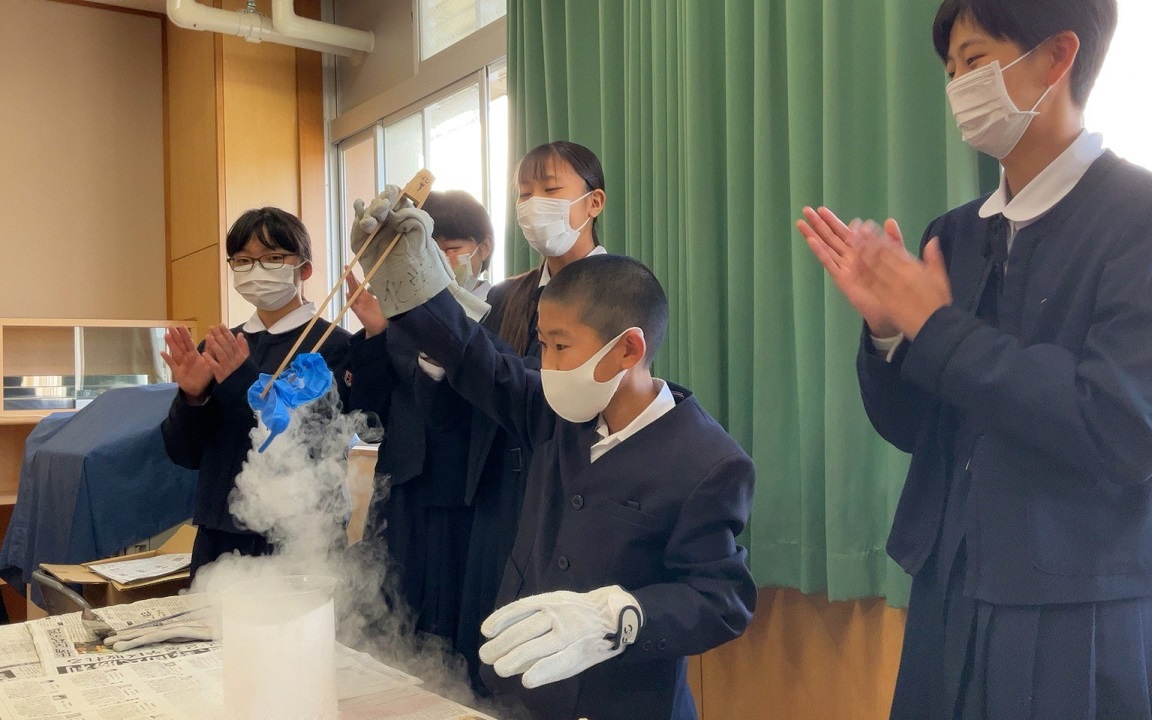

バラの花をその中に入れると…,カチンコチンに凍ってバラバラと崩れます。バラだけに…。

風船を入れると…,

風船の中の空気が冷えて液体になるため,こんな風にしぼんじゃいます。大成功!ちなみにこれを放っておくと,ちゃんと元に戻ります。

超低温の世界はどうだったでしょうか。科学って面白いって思ってもらえたかな?

生物チームは「生き物に触れよう!」

カブトムシ班の3年生が飼育している幼虫に触ってもらいましたが,触ったことがないという子がなんと半分くらいいたのには驚きました。後ろでちょっと引いている子もいますが,多くの子たちは頑張って触れるようになっていました。

頑張っています。これも貴重な体験です。ね,大丈夫でしょう?

大変だ!オオクワガタが袖の中に入りそう! ちなみにこれはS君が自宅で飼育している私物です。

ひとしきり虫に触ってもらった後は,じっくり標本も見てもらいました。今Iさんが説明しているのはエンマコガネの研究をした世代が作った「糞虫(ふんちゅう)」の箱ですね。

参加した理数科2年生はカビゴケ班なので,研究中の「カビゴケ」の匂いを“かずんで”もらいました。

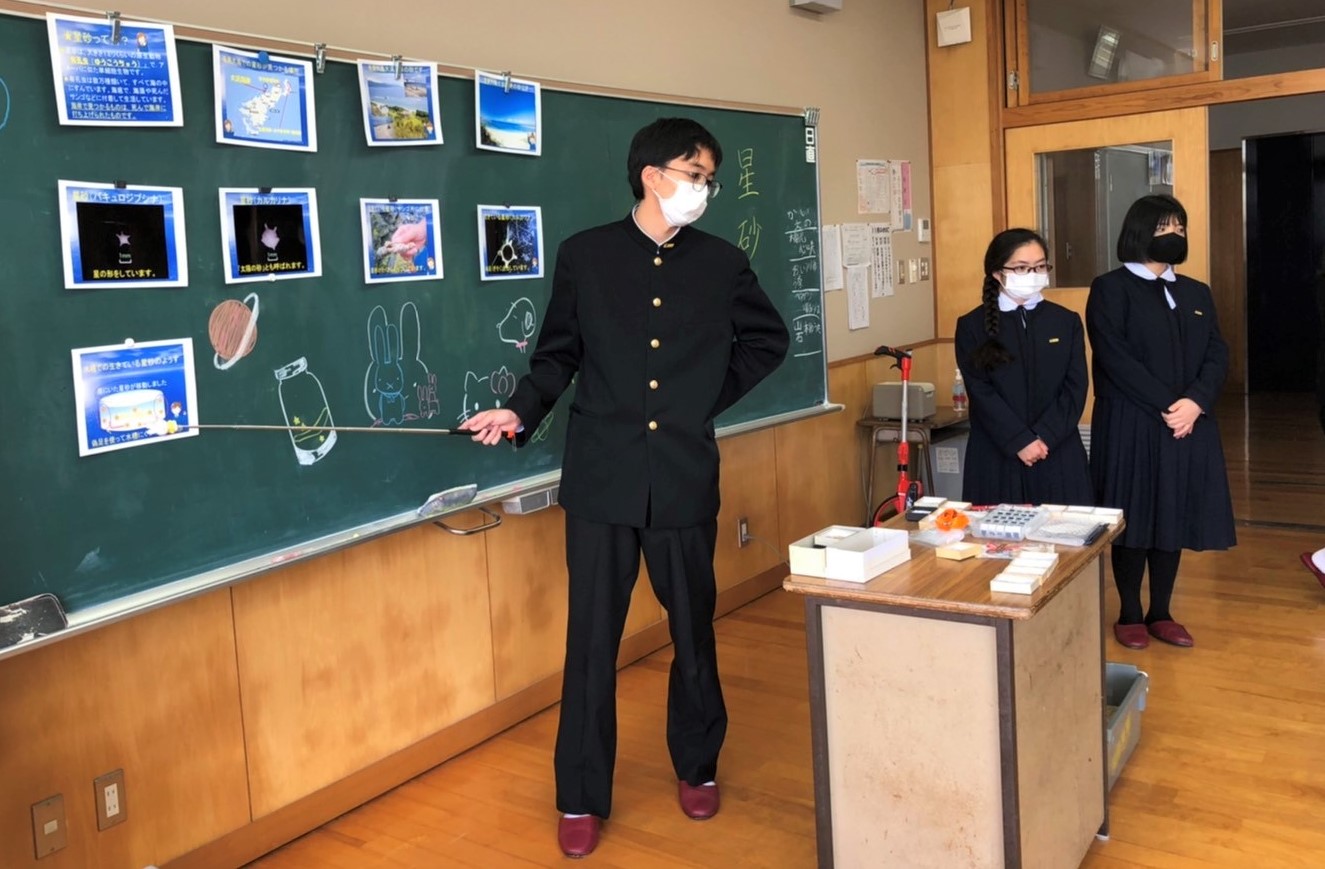

地学チームは「星砂を探そう!」

星砂の説明中。「星砂の正体はバキュロジプシナやカルカシナという有孔虫の殻です。」

頑張って星砂を探しています。

見つけた星砂はジップロックに入れて持ち帰ってもらいました。

小学生と一緒にちょっとマスクを外して記念写真。

国分小学校の校長室にて校長先生からは,「今年で4年目ということは,最初にこの授業を受けた子供たちが今度高校受験を迎えるということです。国分高校を受験するかもしれません。これからもよろしくお願いします。」とお話がありました。

今年も大いに盛り上がった出前授業。高校生にとっては「みんなにわかりやすく説明する」練習になったと思います。これからもずっとこの交流が続けられるといいですね。

国分小学校の皆様,今日はありがとうございました。またお邪魔させてください。

2021年11月07日(日)

県生徒理科研究発表大会 各班健闘

11月4日(木),県生徒理科研究発表大会が鹿児島市の宝山ホールで行われました。ここでは速報版として生物部門を中心にご紹介します。コロナ対策として各チーム3人までの参加となりました。

理数科1年 水生生物班「天降川水系を中心としたエビ類の最近の分布と抱卵状況」

1年生での出場は2014年のヒゲコガネの研究,2017年のアブラゼミの研究に続いて3回目ですが,今回は地学・化学部門でも1年生が出場しています。今後は1年次から出場し,さらにレベルアップして2年次に県制覇,さらに九州・全国制覇を目指すという形が国分高校の標準になっていくと思います。

理数科2年カビゴケ班「匂いで識別?カビゴケの不思議な生態」

9月の中間発表から大きく改善し,ある程度まとまった発表になったと思います。

他部門については写真を入手次第追加したいと思います。

表彰式

化学部門 理数科2年リン班「河川・湖沼中のリン酸濃度測定器の開発」が2位。

生物部門 理数科2年カビゴケ班が3位。

地学部門 理数科2年地学班「桜島の降灰量と風向の季節変動に関する研究」が3位。

残念ながら部門1位を獲得することはできませんでしたが,理数科2年生の3チームが九州大会への出場権を獲得しました。これからさらに研究を進化させていってください。

出場した皆さん,お疲れさまでした。

2021年11月07日(日)

舞鶴フィールド研修3 屋久島研修(3日目)

10月31日(日),研修3日目は朝から雨模様。研修センターの部屋チェックをしながら空を見ると,うっすら虹が出ていました。そのうちやむでしょう。

朝食後荷物をまとめて出発。

私たちの有意義な研修のためにと,日程や経路の変更等すべての要望を快くかなえてくださった屋久島環境文化研修センターの関係者の皆さん,お世話になりました。

3日目最初の研修地は「千尋の滝」。雨が上がり朝日がさして一段と壮大な景観が広がりました。

マスクを外して記念写真。

千尋の滝を出発すると,ほどなく右手に本富(もっちょむ)岳が見えてきます。あまりにきれいなのでドライバーのIさんにお願いしたら,電線がなく手前にヤシの木がある最高の場所で止まってくれました。

これを撮ったのは引率のT先生かな?これは素晴らしい写真だと思います。I’m jearous…. ○○○○生命のCMに使ってもらえそう。

これはT君が撮った「鏡モッチョム」。水たまりを使うとは…,発想が柔軟だなあ。これもインスタ世代の技でしょうか。

川があると化学班は水を採取。ここはガジュマルで有名な中間(なかま)集落の中間川。河口付近でも「清流」です。

化学班だけが見られた中間の巨大ガジュマル。ゲート状になっています。

栗生川もきれいでした。水を採取している記録写真が絵になってます。つい海や山に目が向きそうですが屋久島の川はどこもきれいで魅力的です。

隊員の一人がアシハラガニ?の小さい個体をつかもうとしてこんなことに。「自切」というやつです。これはチャンス。すぐにストップウォッチをスタート。自然にぽろっととれるまでどれくらい挟んでいるのか?

次の目的地,大川(おおこ)の滝に着いてバスを降りたとき,「先生,落ちました!」と報告が。記録は14分48秒。貴重なデータです。

大川の滝は変成岩ホルンフェルスでできた滝で,落差は88m。屋久島最大の落差を誇ります。ここでもマスクを外して記念写真。足元の岩も全部ホルンフェルスです。

道路が新しくなってるなあ,と思っていたらこんなものが。乾く前に歩いちゃったんでしょうね。ヤクシマザルの足跡です。右足の左上に写っているのは右手のようです。その先は左足と左手です。どんな歩き方,走り方をすればこんな風になりますかね。ちなみに手と足の間にある「点」は右足の親指だと思います。ヒトの足とはだいぶ違うのが分かりますね。

西部林道ではそのヤクシマザルをいっぱい見ることができました。画面左手にはヤクシカの若いオスも写っています。

西部林道下の海岸は透明度が高く,とてもきれいな海でした。ちなみに右前方は海岸線まで世界遺産のエリアです。

永田のいなか浜。ウミガメの産卵地として有名な貴重な砂浜です。地学のN先生からの「軽石が打ちあがっていたら拾ってこい!」というミッションを受けてビニール袋片手に砂浜に降りると,何やらグレーの帯が!屋久島にも来ていたか?

近づいてみると…,

グレーに見えていたのは花崗岩中のカリ長石の結晶が砕けたもののようでした。粒が大きいため波の影響を受けやすくラインを形成したのかもしれません。

N先生,報告します。10月31日時点で屋久島永田のいなか浜では,小笠原からの軽石の漂着は全く確認できませんでした。

いなか浜からは東に口永良部島がよく見えました。多くの生徒が裸足になって海に入っていました。

この後一湊川でヤクシマカワゴロモを観察する予定でしたが,昨日から今朝の雨でがけ崩れでもあったのか一湊川がやや濁っており水位も高かったため観察はできませんでした。

楽しく学びの多い濃い3日間になりました。関係の皆様,本当にありがとうございました。

2021年11月07日(日)

舞鶴フィールド研修3 屋久島研修(2日目)

10月30日(土),屋久島研修2日目です。

研修センターの玄関横には大きなヘゴが植えられています。屋久島の低地の亜熱帯多雨林を象徴する木生シダ類です。

玄関では美しい昼行性の蛾,サツマニシキもお見送り。

研修2日目はまず屋久杉ランドに向かいます。途中の道からの風景も雄大です。水力発電所が見えています。ちょっと空模様が心配です。

ヒルについての注意を受けて身支度を整えます。「ズボンを靴下の中に入れるなんてダサい!」なんていう言葉は禁句です。一人完全防備の隊員がいますね。

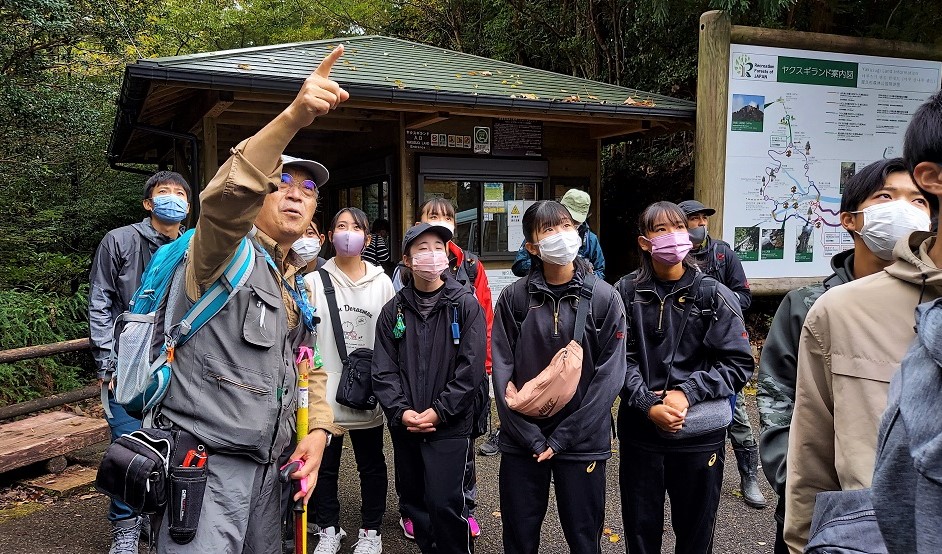

本日のガイド,寺田先生からスギやモミ,ツガ等の針葉樹についての説明を受けています。

くぐり栂(つが)。迫力があります。S君撮影。やるなあ。

屋久島がもののけ姫の舞台になったというのも納得の1枚。M君がパノラマ撮影で表現しました。

ランド内はなかなか全員で撮れるところがありません。千年杉の前は貴重なスペース。

30分コースを1時間かけて歩いた後は班別研修。

カビゴケ班は今日もカビゴケ探し。昨日と違って時々は見つかるのですが…,

似たような葉上苔(ようじょうごけ)が何種類もあり,匂いで識別するしかありません。これなんかイメージはそっくりなんですが,これでもだいぶ大きいんです。S君すごいね。

これはかなり特徴的なのですぐ識別できそうですが,まだ名前が分かりません。

そしてこれがカビゴケです。小さ過ぎて老眼の人は肉眼ではもう無理です。

化学班は研修センターのKさんの案内で80分コースを歩きながら水を採取しました。

つり橋からの渓流の様子。どう切り取っても絵になります。

昼食は研修センターのお弁当,美味しかったです。

昼食後もがビゴケを探しましたが,早い段階で雨が降り出し,目的の一つであった屋久島産カビゴケの撮影は十分にはできませんでした。残念ですがこれも屋久島です。写真はすぐに名前が分かりそうなのに同定できていないコケ。

地学班は屋久島高校のY先生の指導のもと,まずは小瀬田海岸へ。

ここでは貝類の化石を見つけることができます。紙粘土を使ってその貝化石のレプリカを作るというのが一つ目のテーマ。研修センターからお借りしたガイドブックを使って屋久島の地質的な成り立ちについても改めて教えていただきました。

続いて訪れたのは早崎鉱山跡。昭和30年代まではタングステン鉱山でした。坑道の跡も残っています。

Y先生が「ここは戦隊ものみたいな撮影ができるよ」なんて言うもんだから5人でその気になってます。男子ってこういう生き物です。

ここでの目標の一つはタングステンを採掘した際に捨てられた?石英の結晶を探すこと。なかなか大きいものは見つからないようですが,中には3センチを超える大きなものを見つけた生徒もいたようです。写真は,背景が手袋の生地であることを考えると,1センチ弱くらいでしょうか。

夕食。メイン料理のトビウオの唐揚げについて説明してくださっています。「頭から食べられますよ。」なんて言うもんだから…,

頭から大きなヒレ,背骨まで全部食べたようです。美味しかったですね。スマホが見えますが,研修中はカメラとしての使用に限って許可ました。

夕食後はレクチャールームで班別にサンプルやデータの整理。写真は1年水生生物班。

こちらは2年カビゴケ班。スマホ等で撮った膨大な画像の整理や,パワーポイントへの画像の組み込みをやっています。

化学班は様々な器具や試薬を部屋に持ち込み,この日に採取した水の分析をやっていたようです。

10時過ぎには班別活動を終えましたが,カビゴケ班は特別に研修センターの地下で飼育されている屋久島や世界の昆虫をWさんに見せていただきました。ここに写っていないI君は,今まさに「ニジイロクワガタに挟まれると意外と痛くて離してくれない」ということを右手の人差し指でで学んでいます。

後半雨に悩まされましたが,逆に屋内でのデータ整理がしっかりできてよかったですね。2日目もお疲れさまでした。

2021年11月07日(日)

舞鶴フィールド研修3 屋久島研修(1日目)

10月29日(金)~31日(日),舞鶴フィールド研修3(屋久島研修)が実施されました。参加したのは普通科2年生11名,理数科2年生7名,理数科1年生6名の計24名。理数科1年生(水生生物班)はほぼ別行動となりました。

29日の8:30,フェリー屋久島出航。

貨物船の船体の文字(APL)を双眼鏡で読み取って船籍を特定したり,トビウオやカツオドリに歓声を上げたり,船内で飼育中のウミガメの識別法を勉強したり,うどんを食べたりしている間に屋久島が見えてきました。ちょっとうねりはありましたが,快適な船旅でした。

宮之浦港からバスで約30分。この日の研修地は白谷雲水峡。

2年理数科のカビゴケ班を除く本隊は「苔むす森(もののけ姫の森)」を目指すコースを屋久島環境文化研修センターのFさんに案内していただきました。

屋久島を特徴づける「花崗岩(かこうがん)」の説明を受けています。カリ長石の大きな結晶が見えていますね。

合成?と思ってしまいそうな写真です。「七本杉」と呼ばれる屋久杉の巨木です。

カビゴケ班は課題研究のテーマである「カビゴケ」の探索を行いました。しかしなかなか見つからず…,いろいろな植物の観察を行いました。

葉の幅約5ミリの極小スミレ(ヤクシマスミレ)の返り咲き。

渓流の岩上に生えるホソバハグマ。

木肌が美しいヒメシャラの大木。

ハイノキに寄生するヤクシマツチトリモチ。

この絶好の環境で見つからないということは,ここには分布していないんですかねえ,カビゴケ…。

水はどこまでも澄み切って,渓谷も森も本当に美しかったです。

苔むす森コースはちょっときつかったようですが,有意義な研修になりました。

宿泊は屋久島環境文化研修センターにお世話になりました。

夕食の様子。写真は別行動でエビなどを採集していた理数科1年水生生物班。唐揚げ美味しかったですね。

夜は屋久島出身で鹿児島県の植物の第一人者,寺田仁志先生に「世界自然遺産~屋久島の自然」と題して講演をしていただきました。翌日の植物観察が楽しみになりました。

講演会終了後,2年生は「星空観察会」。みんなで駐車場に寝っ転がって満天の星空を観察しました。ほとんどの生徒が流星を見ることができました。約30分の間に5~6個は流れたと思います。これも貴重な体験です。

唯一流星を見逃したS君は一体何をやっていたのか。

これです。プレアデス星団(すばる)!一眼レフを駆使して頑張っていました。こんなにいっぱい星があるんですね。

濃密で有意義な研修ができた1日目でした。

2021年10月22日(金)

理数科朝礼(10月)

10月21日(木),理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。

先日カワゴケソウとカワゴケミズメイガの関係についての研究を日本学生科学賞に出品した時の話。「皆さんも挑戦してみてください!」

勉強法について。「学校で習ったことをその日のうちに復習して,さらに問題演習!これを毎日やるのがベストです!」

2年生のスピーチ。

登山部の活動について。「失敗を繰り返して多くのことを学んでいく,いろんなことを身につけていく。試行錯誤の繰り返しが深い学びに繋がっていくと思います。」

課題研究について。「水に含まれるリンの研究をしています。とてもやりがいがあります。1年生の皆さんも本気で取り組んでみてください!」

1年生は担当者が欠席でした。

理数科主任のN先生のお話。

昨日(10月20日)の阿蘇山の噴火に触れながら,桜島の名前の由来や桜島が大隅半島とつながった時の大爆発の様子を紹介するなど,興味深いお話でした。

2021年10月07日(木)

イプシロンロケット5号機 打ち上げ観察会!

10月7日(木),内之浦からのイプシロンロケット5号機の発射を観察しようと理数科1年天文班が動きました。ところが…

発射予定9時51分の約10分前,上空の風が強いということで発射は中止になりました。すでに1度延期になっており2度目の延期です。天を仰ぐ気持ちもわかります。本来ならこの写真の背景の方向に見えるはずだったのですが…。

でも残念がっても文句を言っても始まりません。次に期待しましょう。

イプシロンロケット5号機の打ち上げについては,現在のところ未定のようです。理数科1年天文班の皆さん,まだチャンスはあります。また挑戦してください!

2021年09月25日(土)

SSH課題研究中間発表会(理数科)

9月24日(金),理数科2年生のSSH課題研究中間発表会が霧島市シビックセンターで行われました。校内で行われる予定だった普通科の発表会はコロナ対策による準備の遅れのため延期されました。

校長挨拶。鹿児島大学,第一工科大学の先生方を始めとする審査員の先生方,よろしくお願いします。

生物班のカビゴケについての発表。トップバッターということもあり,かなり緊張しています。

化学二酸化炭素班。二酸化炭素測定器の開発!短期間でよくまとめました。

大学の先生方からは多くのアドバイスをいただきました。

物理班。ブランコの共振に関する研究。

県教育センターの先生からは一見厳しい指摘もありましたが,これはきっと大きな改善に繋がる貴重なアドバイスだったと思います。

地学班。桜島の噴煙に関する研究。

先日学会発表も経験しただけあってよくまとまっていました。

化学リン班。リン濃度測定器の開発。

研究のきっかけが「保健の教科書」っていうのが良かったですね。そんなところも高評価に繋がったのかもしれません。

鹿児島大学の先生による講評。

発表会をZoomで視聴してくださったJST(日本科学技術振興機構)の先生によるZoom講評。

多くの先生方の前での本格的な発表会で2年生はかなり緊張したと思いますが,それこそがこの会の狙いです。緊張感の中での発表と質疑応答はとてもいい経験になったと思います。視聴した1年生にとっても貴重な時間になりました。

発表会終了後は別室で運営指導委員会が行われ,国分高校SSH活動のさらなる発展のために意見が交わされました。

お忙しい中,発表会の審査から運営指導委員会までご協力いただいた先生方,本当にありがとうございました。

2021年09月17日(金)

理数科朝礼(9月)

9月16日(木),9月の理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。

8月のSSH全国大会を通して学んだこと等を話しました。

同じく8月に行われた全国総文祭(和歌山)に出場したこと等について話しました。

2年生のスピーチ。

物理班での課題研究についてのエピソードを話しました。

地学班での課題研究について話しました。学会でも発表したんですね。

1年生のスピーチ。

早くも本格スタートしている「1年水生生物班」での活動について話しました。

理数科主任のN先生の話。

ロケットの打ち上げ,ぜひ見てみたくなりました!

今月は各学年とも課題研究についての話題が多かったですね。研究を始めたばかりの1年生,翌週に大事な中間発表を控えた2年生,全国レベルの大会に出場を果たした3年生。理数科活動の縮図を見ることができた気がします。1・2年生は1年後,2年後の自分たちの姿を想像することができたのではないでしょうか。

2021年08月27日(金)

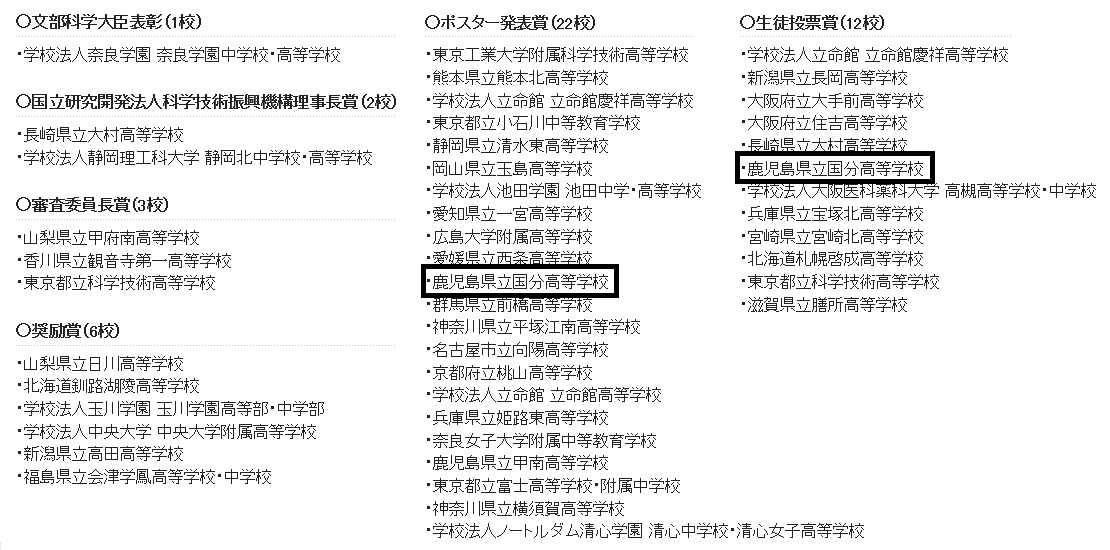

SSH生徒研究発表会(SSH全国大会)でポスター発表賞 受賞!

8月20日(金),先日行われたSSH生徒研究発。表会の全ての結果が発表されました。

国分高校理数科サイエンス部のカブトムシ班は最上位の賞は逃したものの,ポスター発表賞と生徒投票賞のダブル受賞という結果でした。

出場した3人はとても悔しがっていましたが,全国の舞台での入賞です。胸を張っていいと思います。入賞おめでとうございます。

平成30年度のSSH指定1年目での文部科学大臣表彰(最高賞),令和2年度の審査員奨励賞に続く入賞です。国分高校のSSH活動は普通科も含めて全体が盛り上がっています。1・2年生の皆さん,次は2度目の文部科学大臣表彰を狙って下さい。理科や数学,課題研究に興味のある中学生の皆さん,国分高校で全国制覇を目指してみませんか。

2021年08月11日(水)

マリンチャレンジプログラム2021九州・沖縄大会参加報告

8月11日(水)オンラインで行われたマリンチャレンジプログラム2021九州・沖縄大会に3年生理数科のカワゴケ班が参加しました。

マリンチャレンジプログラムは海・水産分野・水環境に関わる研究を発表する課題研究の大会です。

他の学校の高校生とオンラインで交流会もありました。

残念ながら全国大会への出場は逃しましたが,3年間研究したその成果をしっかりと伝えることができました。発表お疲れ様でした。

大会を開催していただいた関係者の皆様,マリンチャレンジプログラムにむけてカワゴケ班を指導していただいた研究アドバイザーの皆様に心から感謝申し上げます。

2021年08月11日(水)

高校生課題探究発表大会2021 ポスター部門 最高賞受賞!

8月10日(火),鹿児島国際大学で実施された高校生課題探究発表大会2021に国分高校から9班の研究班が出場しました。

高校生課題探究発表大会2021は今年から開催された課題研究の発表会で,プレゼン部門とポスター部門があり県内の多くの学校が参加しています。

鹿児島国際大学の附属図書館が発表会場でした。国分高校の待機室です。

待機室ではそれぞれの研究班が,自分たちの発表に向けてプレゼンの練習を行っています。

プレゼン発表を行った2年生のジェンダー班です。2年生ではありますがプレゼン部門に選出され,短期間で研究をまとめ,素晴らしい発表を行いました。

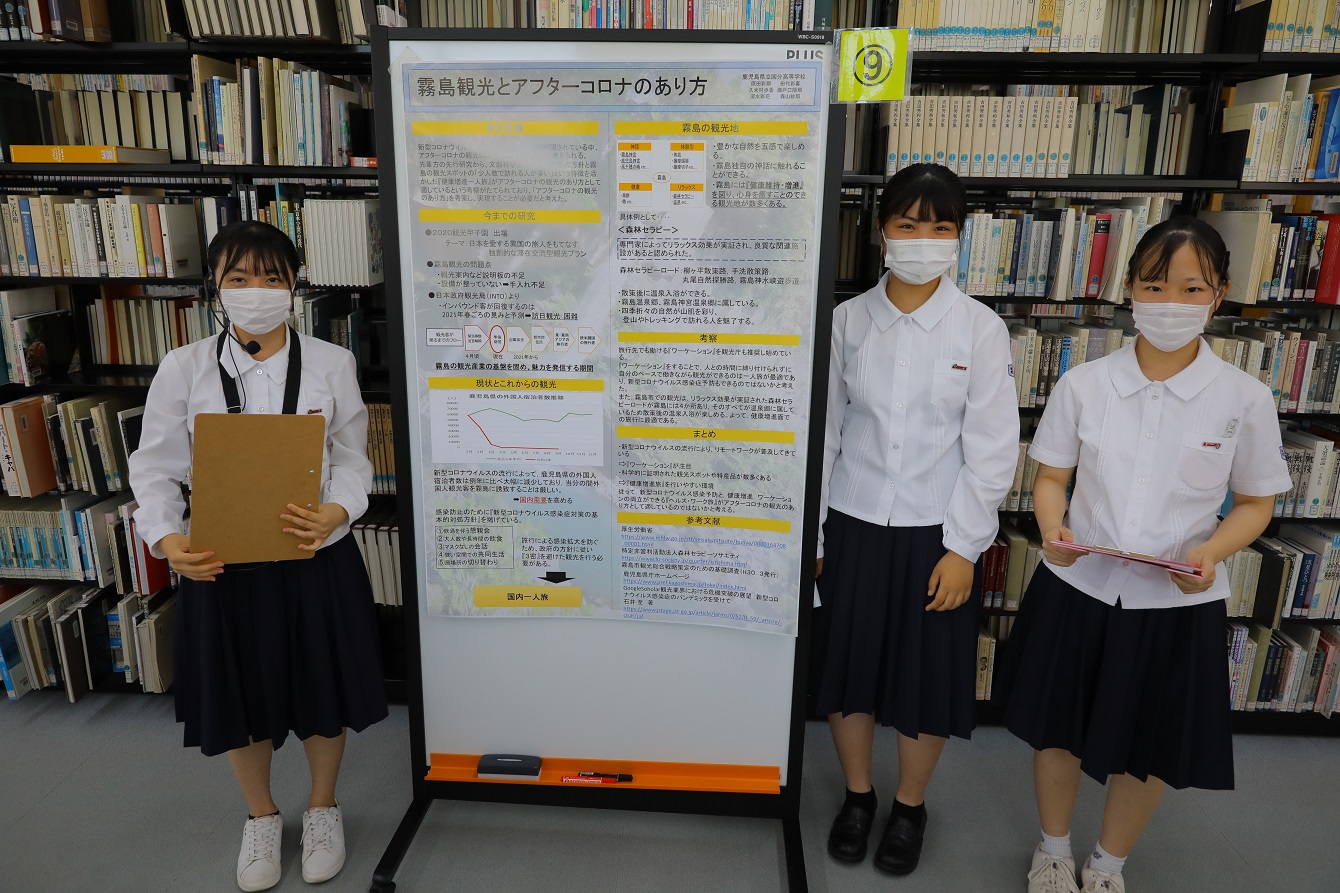

ポスター部門で発表を行った2年生の霧島観光班です。霧島観光とアフターコロナの観光のあり方について発表を行いました。

ポスター部門で発表を行った3年生の観光マップ班です。外国人のための霧島市の観光マップを作成し,発表を行いました。

ポスター部門で発表を行った3年生のセミの抜け殻班です。校内のセミの抜け殻を全て採集し,気象条件との関わりに重点をおいて研究を行いました。

ポスター部門で発表を行ったクローバー班です。4つ葉のクローバ発生発生について研究を行いました。

ポスター部門で発表を行った3年生の霧島の水班です。霧島市各地の水の成分について研究しました。

ポスター部門で発表を行った3年生のかわカル班です。「かわいい」について男女間の認識の違いについて発表しました。

午前の発表はここまででした。

昼食は鹿児島国際大学から弁当や揚げパン,アイスをいただきました。大変おいしく,みんな大満足でした!

ありがとうございました!!!

ここからは午後の発表です。

ポスター部門で発表を行った3年生の教育心理班です。自尊心と学力の関係について研究を行いました。

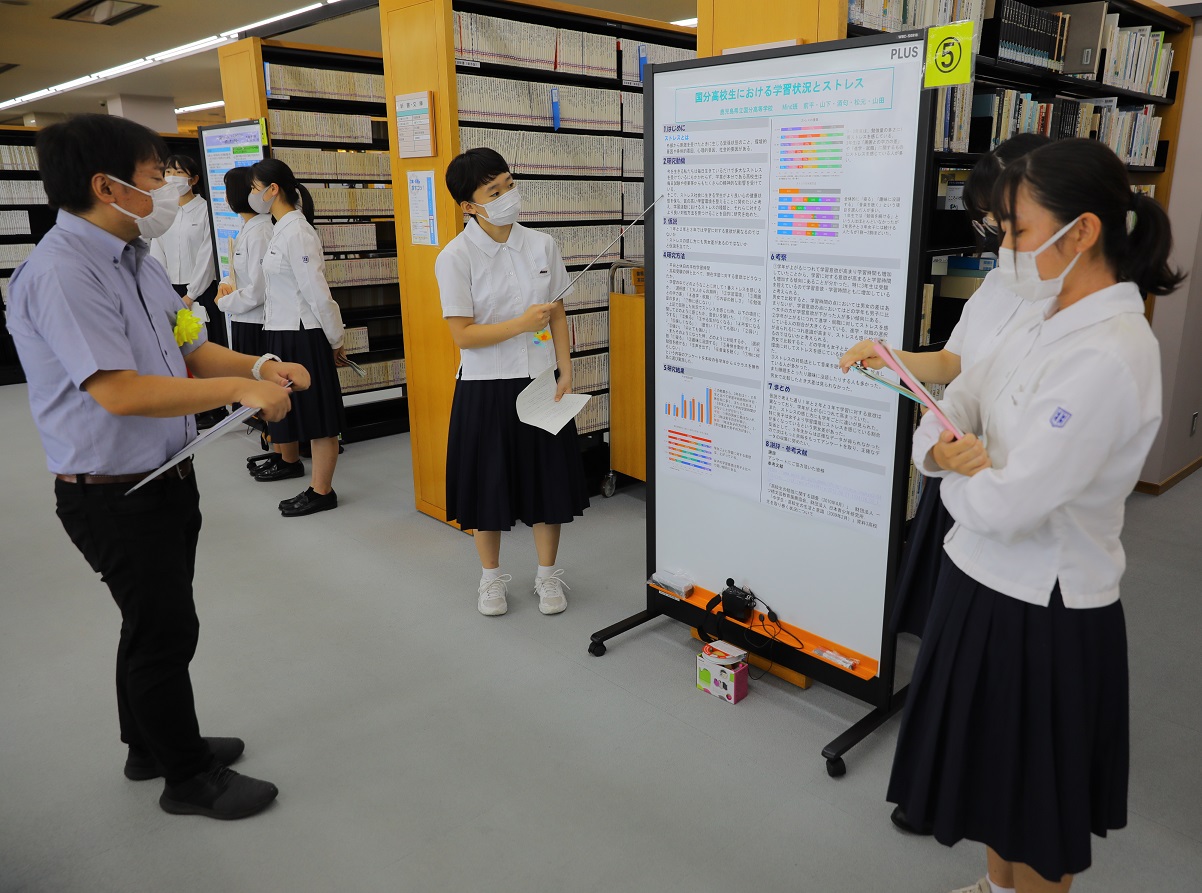

ポスター部門で発表を行った2年生のmind班です。高校生の学習状況とストレスの関係について研究を行いました。

どの班も素晴らしいプレゼンテーションを行いました。

いよいよ表彰式です。

ポスター部門でセミの抜け殻班が最高賞である南日本新聞社賞を受賞しました。おめでとうございます!

講評ではセミの抜け殻班の研究は調査方法や研究手法が的確で,統計処理等もしっかりとなされた大変レベルの高い研究であると評価されました。

3年生はこれが最後の発表となる班がほとんどです。どの研究班も3年間の研究の成果をしっかりと伝えることができたと思います。お疲れ様でした。

2年生は次の大会に向けて課題も見つかりました。今後の研究活動に生かして,さらに研究の質を高めて下さい。

大会を開催していただいた鹿児島国際大学の関係者の皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

2021年08月08日(日)

SSH生徒研究発表会 出場報告

8月4日(水),SSH生徒研究発表会(SSHの全国大会)が兵庫県神戸市の神戸国際展示場で行われました。国分高校からは理数科3年のカブトムシ班が参加しました。

8月4日は移動日。分散開催のため国分高校の出番は5日です。飛行機からは鳴門海峡にかかる鳴門大橋や鳴門の渦潮がよく見えました。手前の陸地が徳島市,奥が淡路島です。左手の瀬戸内海の水が鳴門海峡からあふれ出ているように見えました。

神戸空港につき,すぐにポートアイランドのホテルへ。11時から17時まで6時間チェックインを待ちました。会場までは歩いて5分。今回本州本土に上陸していません。いわゆるバブル方式。残念ですがこれもコロナ対策、仕方ありません。

ホテルのロビーでの質疑応答練習も3時間で限界を迎え,ホテルの周辺を散策。クマゼミとアブラゼミがたくさんいました。

ついでに会場の下見をと思いましたが,中に入れてもらえず外で記念写真だけ撮りました。さっとマスクをはずして1枚。

8月5日(木),SSH生徒研究発表会2日目。さあ国分高校の出番です。

参考文献やラボノート,プログラミングを提示するPCを置いて発表ブースの設営完了。手に持っているのはギリギリ開発が間に合った「カブトムシ識別アプリ」。

ブース前でマスクを外して1枚。正面には透明シートが貼ってあるのですがこれが透明性が悪くて,シート越しでは字が読めません…。来年はこんなものは必要なくなっていると思いたいですが,そうでない場合はぜひ改善をお願いします。

審査開始。1年次からずっと行ってきた研究の集大成です。発表中はブース内に入れるのは2人だけ。発表中も全員マスク着用です。

分散開催のためブース間の間隔も広く,会場内はクリアーです。三密は完全に避けられています。こんな会場が他に2つあります。

昼食は場所を移して全大会の会場で,2m以上の間隔をあけて「黙食」です。とにかくコロナ対策が徹底しています。

午後も発表は続きます。審査員の先生方がいつ来るか分からないので気を抜けません。発表時間も決まっていないので型にはまった発表が通用せず,本当のプレゼン力が問われます。

3人で交代しながら発表しています。

興味を持ってくれた高校生に対しても発表します。

雑種個体(ハイブリッド)を見分ける「カブトムシ識別アプリ」も大活躍。効果的に使えていました。

結果発表と閉会式。二次審査に進む各部門の1位が発表されました。残念ながらカブトムシ班の名前は呼ばれず,二次審査進出を逃しました。

ちなみに分散退場のため,国分高校を含む第4グループは閉会後50分間この体勢で退場を待ちました。駅での混雑を避けるための最後のコロナ対策!と理解しながらも結構応えました。

出場した3人はそれぞれの部活動や学習と両立しながら,各自の得意な部分を生かして本当に頑張ってきました。大健闘だったと思います。お疲れさまでした。

次はISEFにつながる日本学生科学賞に挑戦です。前を向いてさらに頑張っていきましょう。部活動は引退していますが,今度は受験との両立がネックになります。

コロナ対策に大変でしたが,やはり現地開催のメリットは大きいと痛感しました。関係の皆様,応援してくださった皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

2021年08月03日(火)

風の子児童クラブで科学実験教室!

8月3日(火),風の子児童クラブでの「科学実験教室」を行いました。参加したのは理数科2年生11名。そのうちの2人はこの児童クラブの卒業生です。

3グループに分かれてさあ実験教室スタート。このグループはまず「紙トンボ」を作りました。

今回リーダーを務めたM君はこちらのOBで,先生方から「大きくなったねー!」って言われていました。

出来上がった紙トンボは飛ばして遊びました。どうやったら飛ぶかみんな工夫していました。

こちらのグループは「人工イクラ」に挑戦。

こちらはおなじみの「スライム」ですね。

高校生たちは,小学生にもわかりやすく教えることの難しさを痛感したと言っていました。説明にはかなりてこずったようです。でも段取りの仕方やわかりやすい説明の工夫は課題研究にも生かせますよ。いい勉強になりましたね。

一方,子どもたちは結構楽しんでくれたようで,「めっちゃ楽しかった!」,「国分高校に行きたーい」等と言ってくれました。ぜひ来年受験してください!いやもうちょっと先か。

本当に貴重な体験をさせていただきました。風の子児童クラブの皆さん,ありがとうございました。またお邪魔させてください。

2021年08月02日(月)

全国高等学校総合文化祭(和歌山大会)出場報告

7月31日(土),和歌山県の近畿大学を会場に,全国高等学校総合文化祭(全国総文祭)自然科学部門が開催されました。コロナの影響で開催が危ぶまれましたが,何とか現地開催が実現しました。

30日(金)に飛行機で移動。

宿舎前の夕日。これから夕食です。

31日(土),JRとバスで近畿大学につくとすぐに昼食。間隔を開けて座ったり,正面にガードを設置したりしてコロナ対策がとられていました。

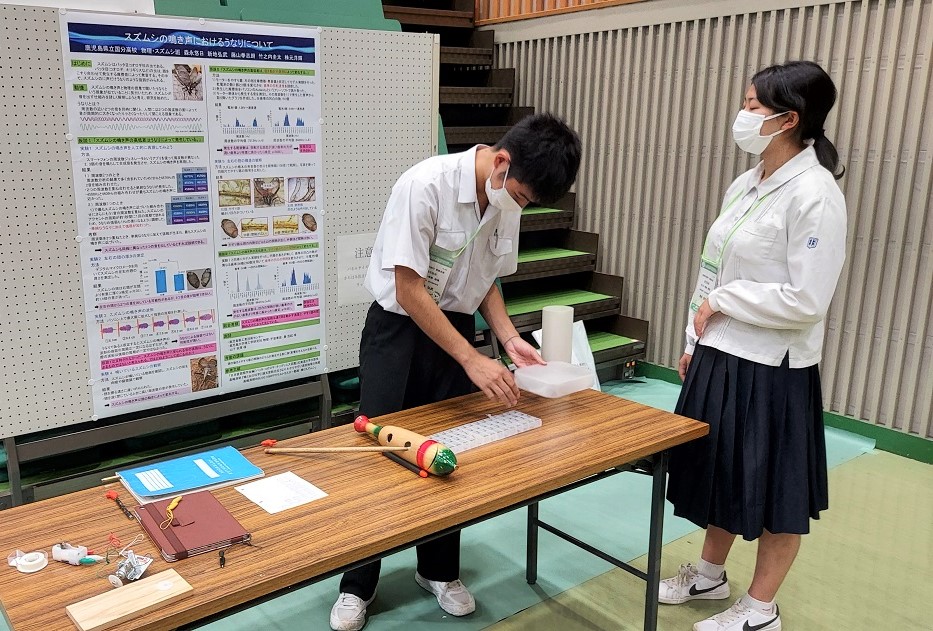

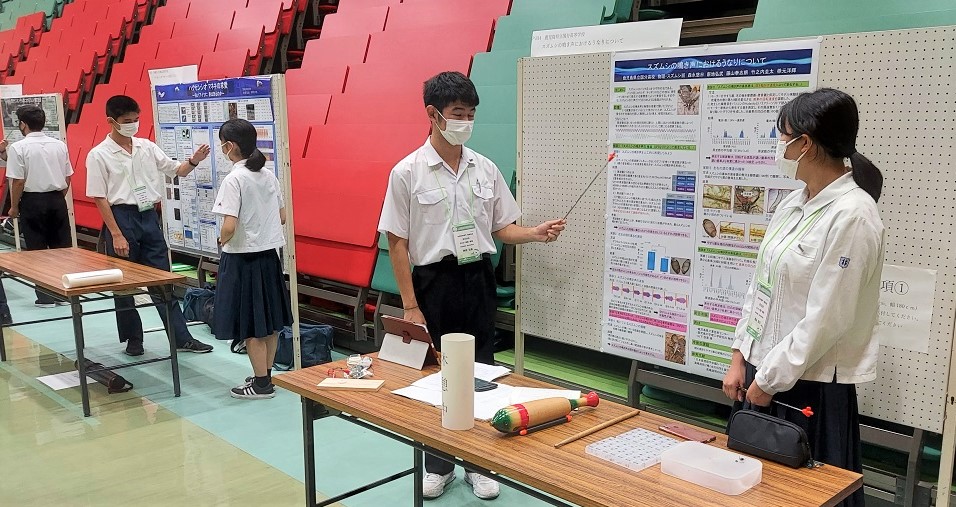

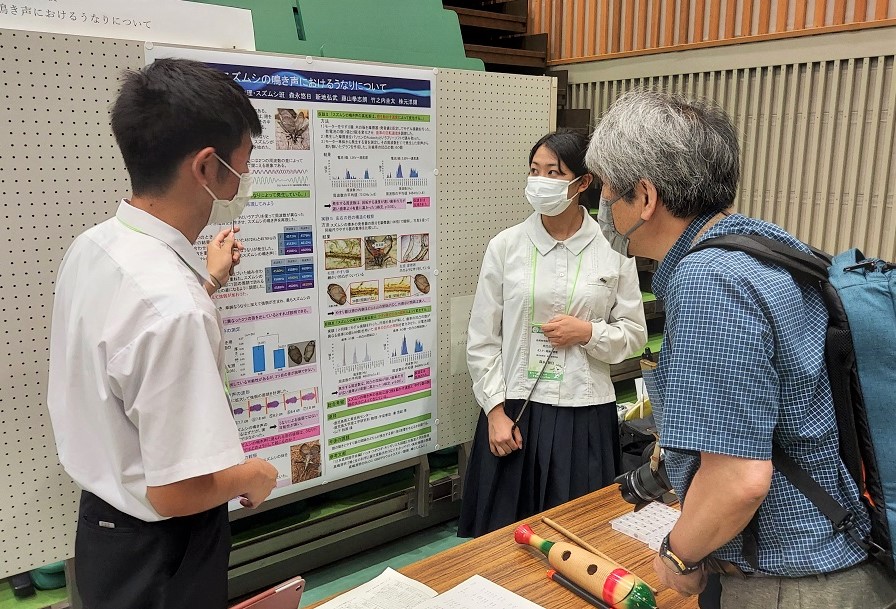

その後,物理班はポスター会場でブースの設営。ポスターを張り,机にスズムシの翅やマラカス,実験装置等を並べていきます。

エアーで発表練習中。

熊本県の引率の先生が発表を聴きに来てくださいました。

さあ1回目の審査。囲み取材みたいです。発表時間が4分しかなく,すべてを説明するのは難しいです。質疑応答はきちんと答えられていました。

2回目の審査は質疑応答のみ。のはずが,まずは「1分で説明して」といきなり言われ,困っていました。

地学班は地学口頭発表部門に出場。いつも通りの発表ができました。

質疑応答もばっちりです。持てる力は出し切りました。

全ての発表を終えて,引率の先生たちも一緒にマスクを外して記念写真。

密を避けるため3グループに分けたことで他校の発表を十分聞くことができなかったり,開会式にも閉会式にも参加できなかったりという制約はありましたが,出場した生徒たちにとっては,とても貴重な経験になったと思います。関係者の皆さん,ありがとうございました。

8月1日(月),結果発表があり,生徒たちは鹿児島の自宅でリアルタイムで視聴しました。残念ながら国分高校の2チームは入賞は叶いませんでしたが,鹿児島県勢では曽於高校が生物部門,物理部門で優秀賞を受賞しました。再来年の鹿児島大会に向けて,みんなで切磋琢磨し,高めあっていけるといいですね。

2021年07月27日(火)

サイエンスインターハイ 2021

7月25日(日),サイエンスインターハイ 2021がZOOMによるリモートで開催されました。出場したのは理数科2年の化学系の2班と生物(カビゴケ)班,理数科1年の生物(ヤマビル)班の計4班。

午前中は化学系の2班が発表しました。

「海水中の全リン測定器の開発」について発表しました。

「二酸化炭素測定器の開発」について発表しました。

午後は生物系の2班が発表。

理数科2年のカビゴケ班。あまり知られていない「カビゴケ」の分布や生育条件,生活史等について発表しました。

理数科1年のヤマビル班。ヤマビルの集合性,忌避性について発表しました。

1年生の発表について,2年生がアドバイスをしてくれています。こういった「反省会」も大事にしています。そしてこのような縦のつながりも理数科の強みです。

ZOOMによる発表もだいぶ慣れてきましたが,他校の生徒との交流ができず,発表会や大会に参加した実感があまりありません。早く普通に開催できるようになって欲しいですね。

出場した皆さん,お疲れさまでした。

2021年07月26日(月)

舞鶴フィールド研修(理数科2年)

7月26日(月),理数科2年生を対象にした舞鶴フィールド研修2が行われました。

物理班は鹿児島大学の小山先生に学校に来ていただき,磁石について学習を深め,磁力の測定等に実習を行いました。

化学班は鹿児島大学の神長先生に来ていただき,二酸化炭素ややリンの測定器の開発についてご助言をいただきました。

生物班は宮崎県にある服部植物研究所の片桐所長と連携し,Zoomでカビゴケ研究の方向性等についてご指導いただきました。

地学班は鹿児島大学の中谷先生に来ていただき,桜島の噴煙の研究に関する様々なことを教えていただきました。

理数科2年生の皆さん,今日教えていただいたことを生かして自分たちの研究に磨きをかけていってください。

ご指導いただいた先生方,貴重なお時間をいただきありがとうございました。

2021年07月21日(水)

舞鶴フィールド研修(理数科1年)

7月21日(水)夏季補習1日目,理数科1年生は舞鶴フィールド研修に出かけました。講師は鹿児島大学名誉教授の大木先生と,霧島市ジオパーク推進員の石川先生。

まずは「岩戸」の火砕流堆積物の観察。

道路脇の崖には,国分平野が大きな湖だったころの地層が見えています。

ここは年代の古い順に南九州で発生した火砕流堆積物を見ることのできる極めて貴重な場所です。

右手は訳11万年前に指宿市沖の阿多カルデラから噴き出した「阿多火砕流」が作った溶結凝灰岩の崖。ここでは真っ黒い色をしていますが,南薩では赤いそうです。

これは「岩戸火砕流」が作った溶結凝灰岩の崖。下に祠が作られています。岩戸火砕流はごく限られた場所でしか見られない不思議な火砕流堆積物なのだそうです。

崖に沢山咲いていた「イワタバコ」。1週間前が満開だったかな。

山をだいぶ上がって,この辺りは約3万年前の「入戸火砕流」の堆積物。いわゆる「シラス」です。

岩戸を後にして,次の研修地は新川渓谷。

石川先生からジオパーク等について説明を受けています。

大木先生からは「甌穴(おうけつ)」のでき方について教えていただきました。ここの川床は約30万年前の「加久藤火砕流」がつくった溶結凝灰岩です。その川床を石が削って甌穴が形成されました。

霧島ジオパークを代表する景観の一つです。

3か所目は横川の「大出水の湧水」。

美しい湧水です。湧出量は毎分22トン! このくらいの角度から見ると水が盛り上がって見えます。

水中カメラを突っ込んで中を撮影してみました。どこまでも透明です。水圧でカメラを落としそうになりました。

ここでは昼食をとり,しばらく自由に湧水周辺の自然を満喫しました。水は年間通じて15度。ずっと入っているのはつらい冷たさでした。

最後に集合してマスクを外して記念写真。

4か所目は鹿児島神宮裏の「宮坂貝塚」。画面奥に隼人3島とうっすら桜島が見えています。ここに貝塚があるということは昔はこの辺りが海岸線だったことを示しています。

昨年の大雨で一部が崩れてしまってシートがかけられていますが…,

テントの下からのぞくと,貝塚を見ることができました。

15時45分,研修を終えて国分高校に到着。

理数科1年生の皆さん,霧島ジオパークのすごさが分かりましたか?地質に対する興味・関心が高まったのではないでしょうか。

大木先生,石川先生今日は一日ありがとうございました。

2021年06月18日(金)

理数科朝礼(6月)

6月17日(木),6月の理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。

2年生のスピーチ。

1年生のスピーチ。早くもスタートした課題研究について熱く語りました。

理数科主任のN先生のお話。「私は地学の教員ですが,実は昔昆虫少年でした。」という衝撃の告白がありました。科学の世界の入り口は人それぞれです。今やっている課題研究を入り口にして,それぞれ本当にやりたいことを見つけていってください。

2021年05月22日(土)

快挙!世界大会(ISEF)でグランドアワード4等受賞!

5月21日(金)夜11時から,国際科学技術フェア(ISEF)Grand Award(グランドアワード)の表彰式がオンラインで行われました。

午前中のSpecial Awardは各団体の方たちが独自に審査をして入賞者を決めるのですが,Grand Award は複数の審査員による公式な審査で順位が決められます。

審査の結果,国分高校の「Where are they from? The Origin of Alien Cicada(出水市のリュウキュウアブラゼミの研究)」が動物科学部門でグランドアワード4等を受賞しました!

2年次の修学旅行の時に京都で撮ったと思われる着物姿の写真もいいですね。受賞した3人(有村さん,中島さん,板倉さん)にとってはとても貴重な経験になったと思います。

国分高校としては初,2011年に錦江湾高校による桜島の火山雷の研究が同じ4等を受賞して以来,鹿児島県勢として10年ぶり2度目のISEFグランドアワード入賞です。

国分高校のSSH活動が世界に認められたということです。

在校生の皆さん,世界大会(ISEF)出場はもはや夢物語ではありません。世界大会入賞の目標さえも叶いました。これからの国分高校の目標は「世界大会上位入賞」です。この先輩たちを超えることを目標に頑張ってください。

関係の皆様,応援いただいた皆様,ありがとうございました。

2021年05月21日(金)

リュウキュウアブラゼミの研究 世界大会(ISEF)で特別賞!

5月21日(金)午前9時,国際科学技術フェア(ISEF)の Special Award(特別賞)の表彰式がオンラインで行われました。Special Awardは大学や研究機関,学会や企業等がそれぞれの活動にマッチした研究に対して授与するもので,「協賛社賞」と考えればいいでしょう。審査は5月3日に行われ、理数科の卒業生3名が出場しました。

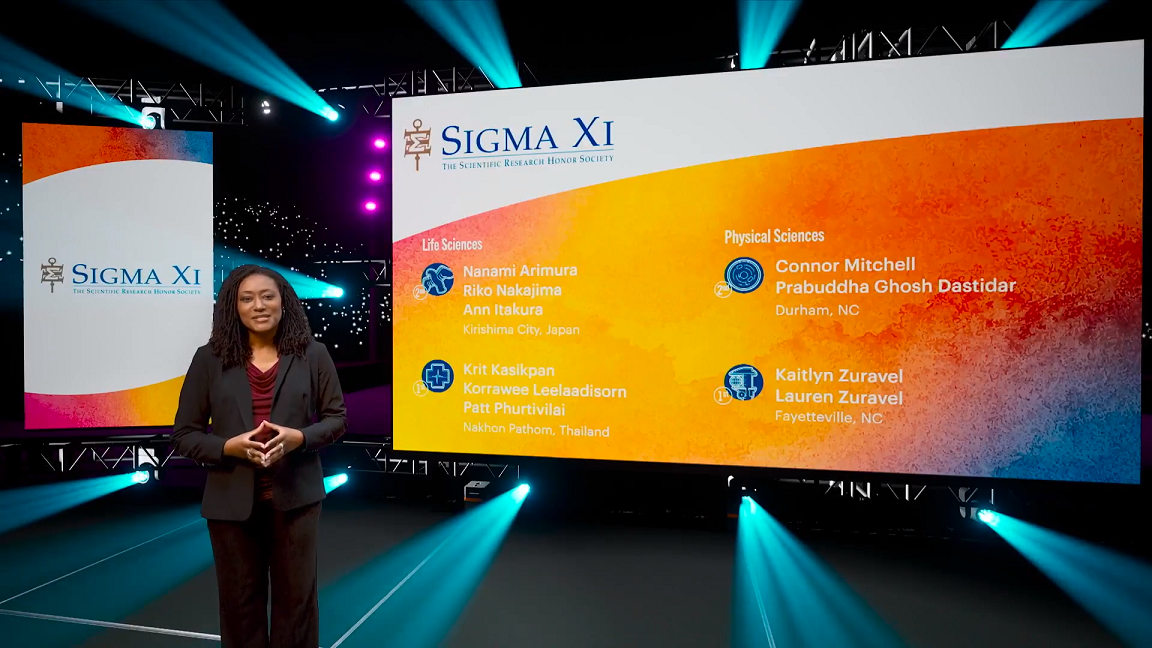

その結果,「SIGMA XI The Science Research Honor Society(シグマ ザイ 科学研究名誉協会)」のLife Science(生命科学)分野の特別賞(2等賞)をいただきました。

出水市に侵入したリュウキュウアブラゼミの研究が世界で評価されました。世界の舞台で,出場した卒業生3名の名前とともに「Kirishima City, Japan」と映し出されています。

ちなみにこの賞を日本チームが受賞するのは初めてのようです。またこの賞はアメリカの大学に推薦で入れるレベルの賞だそうです。

2017年のISEFロサンゼルス大会では,ツクツクボウシ班が入賞なしに終わり悔しい思いをしました。以前は世界大会出場が国分高校の目標でしたが,2017年以降は「世界大会入賞」を目標に頑張ってきました。今回有村さん,板倉さん,中島さんの3名がそれを叶えてくれました。国分高校にとっても大きな一歩です。

今夜11時からはいよいよ公式な審査によるGrand Award の表彰式がオンラインで行われます。結果は後日ご報告させていただきます。