9 理数科

2025年02月28日(金)

同窓会入会式・授賞式

2月28日(金),同窓会入会式・授賞式に引き続き,卒業式予行が行われました。

同窓会「桜陰会(正式には陰には草冠つきます)」への入会,おめでとうございます。各クラス2人の同窓会幹事を中心に,この絆を大切にしていきましょう。30年後,48歳になった時には,同窓会総会の主催者としてご活躍ください。

その後,3年生に対する様々な表彰が行われました。

鹿児島県教育委員会賞を受賞した皆さんです。

サイエンス部は,高文連芸術文化賞を受賞しました。様々な班の課題研究が評価されましたね!

リン酸班は,鹿児島県いきいき教育活動表彰を受賞しました。ハンドボール部キーパーの安水君も受賞しましたが,今日は代表合宿のために欠席でした。

学校賞を受賞した男子ハンドボール部です。全国ベスト5,素晴らしい活躍で,国分高校を盛り上げてくれました。

他にも岩崎賞,三カ年皆勤賞等の受賞者もおります。ただ,表彰は単なる結果です。その前に,どれだけ自分の青春を注ぎ込んだか,そのことが一番の思い出でしょう。表彰されていない3年生も,個人個人の打ち込んだ思いが,一番大切なものです。おめでとうございました。

2025年02月22日(土)

高校生国際シンポジウム

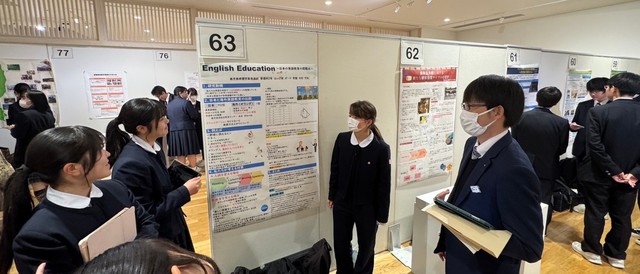

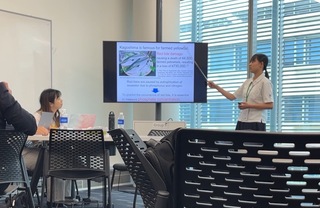

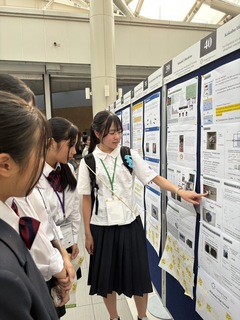

2月19~20日に鹿児島市の宝山ホールで開催された、高校生国際シンポジウムの様子をお届けします。

この大会は、400以上の申し込みの中から厳しい要旨選考を突破したアジアの高校生が、これまでの課題研究活動を発表し合うシンポジウムです。

本校からは3チーム(理数科スジエビ班・A rt community班・あにまるレスキュー班)がポスター部門に選出されました。

この大会は生徒間の発表だけでなく、オックスフォード大学名誉教授の苅谷剛彦先生をはじめ、多くの学術研究の第一人者や文化人・著名人の方々から探究活動や将来についてのお話を伺える、とても刺激的な大会です。

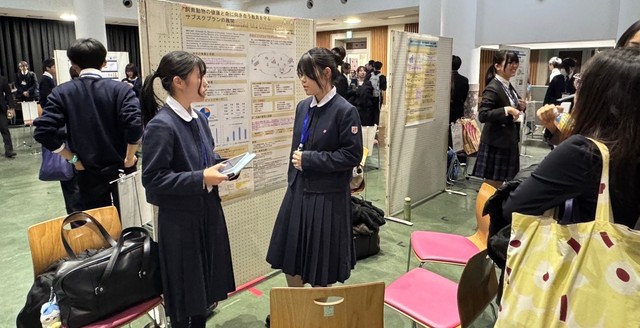

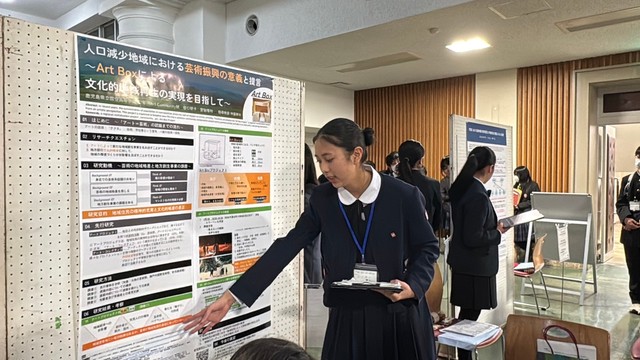

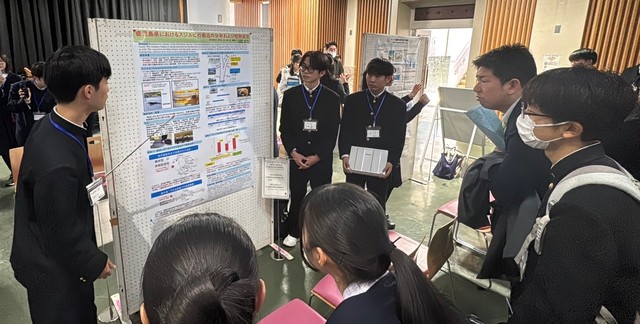

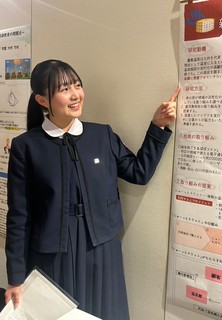

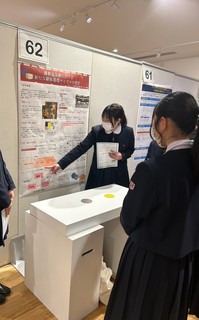

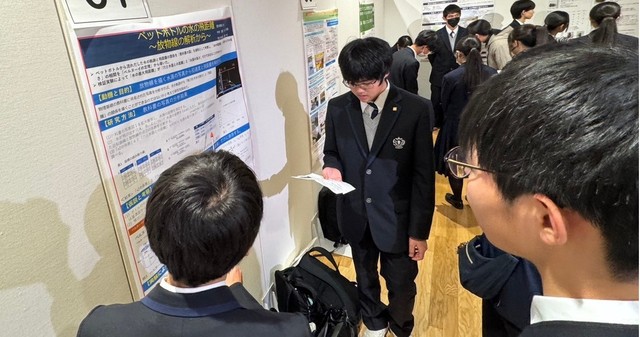

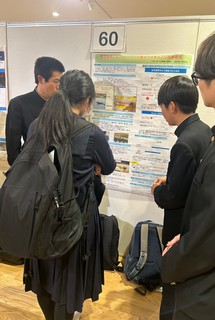

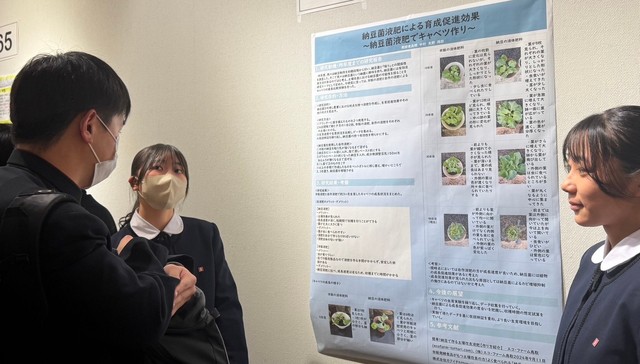

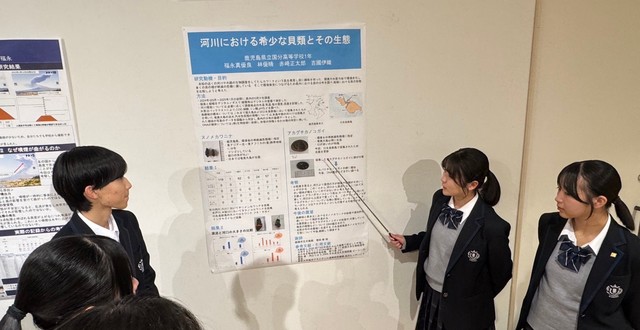

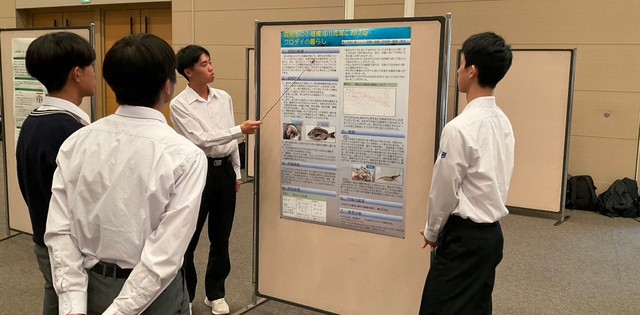

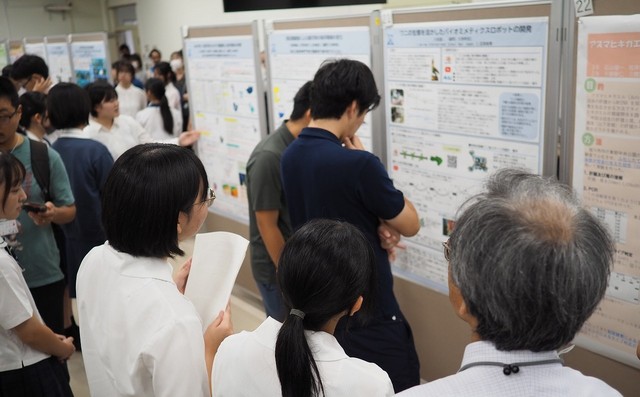

2年生のポスター発表の様子です。

これまでの研究・発表活動を繰り返す中で、自分たちが時間をかけて真摯に向き合ってきた研究内容を楽しそうに語っています。

発表が終わった後も、講評してくださった先生方から積極的にアドバイスをいただく様子が見れたことは、何よりの成果です。

また、参加した国分高校生が率先して将来の仲間づくりを行っていたことも印象的でした。

課題研究は子どもたちの「名刺」代わりになります。「あ!あの発表の人だね。すごく面白かったよ!」という声が、会場のあちらこちらから聞こえてきます。

大会が終わっても、子どもたちの研究活動はずっと続いていきます。これからもたくさんの人たちとの関わりを通して、自己研鑽に励んでいって欲しい、そう思えるシンポジウムでした。

2025年02月07日(金)

令和6年度 いきいき教育活動表彰

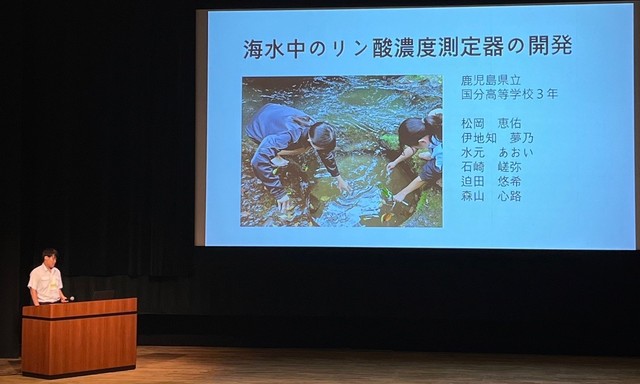

2025年2月7日に鹿児島県庁で、令和6年度 いきいき教育活動表彰式(鹿児島県教育員会主催)がありました。本校からは、下記の団体・個人が受賞しました。

・サイエンス部リン酸班(課題研究)

・仲宗根 倫太郎さん(カヌー)

・安水 昂大さん(ハンドボール)

仲宗根さん・安水さんは、所用のため出席できずに、リン酸班の2名が授賞式に参加しました。

リン酸班は、代表でプレゼンテーションをしました。

地頭所 恵 教育長との記念写真

鹿児島県教育委員会公式キャラクター「かごまる」とも記念写真

*「かごまる」は,第47回全国高等学校総合文化祭(2023かごしま総文)の大会マスコットキャラクターとして誕生しました。今後は,児童・生徒の文化活動の更なる活性化を図るとともに,県教育委員会の取組等を広く県民の皆様に知っていただくため,鹿児島県教育委員会公式キャラクターとして活用します。

2025年02月03日(月)

2024年度 霧島市民表彰【リン酸班】

2025年2月2日(日),国分ハウジングホール(霧島市民会館)にて2024年つくばサイエンスエッジで文部科学大臣賞を受賞したリン酸班が,2024年度 霧島市民表彰(優秀成績表彰)を受賞式がありました。

2025年01月31日(金)

令和6年度SSH成果発表会

1月31日(金)に令和6年度SSH成果発表会が行われました。今回で第7回目になりました。生徒たちが課題研究に取り組んだ成果を発表する貴重な機会です。今回も第一工科大学様の御厚意で,大講義室や体育館を会場を使用させていただきました。生徒や職員,保護者の他にも串木野高校の生徒の皆さんや他校の先生方にも参加していただき,大盛会でした。また,オンラインで参加していただいた方もおられて,合計700人程の盛大な発表会になりました。

それぞれの班でポスターを作成し,発表に向けて準備を進めました。

開会式は大講義室で行われました。とても良い雰囲気でした。国分高校生は常に話を聞く姿勢が素晴らしいです。

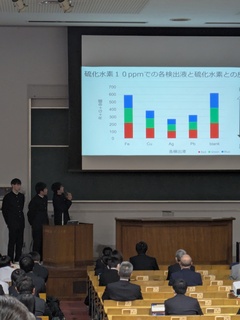

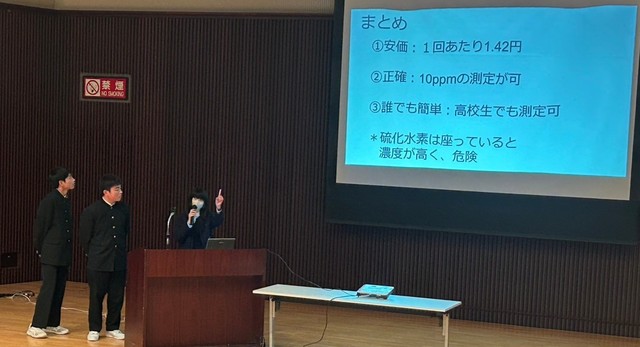

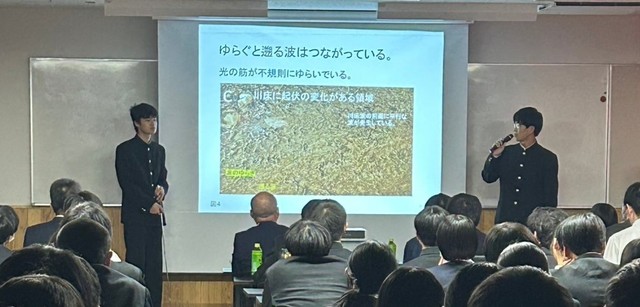

プレゼンテーションの発表は次の6班です。1 あにまるレスキュー班(社会科学),2 波班(物理),3 地域史広め隊(教育),4 エビ班(生物),5 Art Commuinity班(芸術),6 トンボ班(生物),7 硫化水素班(化学)

各班の発表は,しっかり練られた内容になっており,とても素晴らしかったです。これまで真摯に探究活動に取り組んできた成果になったのではないでしょうか。また,発表の内容に対する質疑応答では,会場から時間が足りないくらいの質問が出されました。その質問に対して,発表者もしっかり受け答えをしていました。とても立派な質疑応答でした。

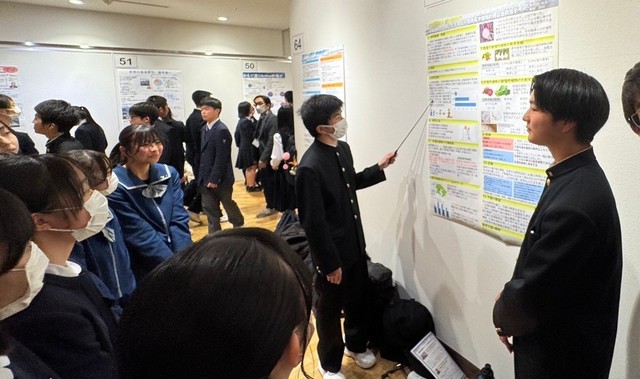

ポスター発表は体育館で行われました。会場一杯にポスターが貼られ,そのポスターを囲んで発表と質疑応答が行われました。プレゼン発表と同様に,とても充実した発表と質疑応答が行われました。

最後に閉会式が行われ,その後に運営指導委員会が開催されました。閉会式での小濵生徒会長の挨拶が素晴らしかったという評価をいただきました。

運営指導委員会でいただいた御意見は以下のとおりです。

(良かった点)

生徒たちのレベルアップに驚いている。プレゼンだけでなく,ポスターの作成方法が良い。理数科と普通科の違いが分からないほど普通科も良かった。アート分野の研究に取り組んでいる生徒がいるのは素晴らしい。研究を地域に還元しようとする姿勢が良い。学校としての伝統・引継がうまくいっている。身近な問題をサイエンスに関連付けようとしている。取材等の課題研究の行動力に感心した。生徒や職員が楽しそうに取り組んでいる。国分高校のSSHがうまくいっているのは人の話を聞く姿勢が良いからだと感じた。

(改善を要する点)

発表がアニメーションやスライドを多用したものが多いので,もっとシンプルに。聞きやすい,分かりやすい,伝わりやすいということを考えて。疑問をぶつけて返ってきた回答に対してあっさり納得しているところが気になったので,再質問をするくらいの粘り強さがほしい。研究内容の根拠や検証にもう少しこだわりを持ってほしい。発表内容が出だしと途中・最後でずれているものがあるので筋が通ったものを作り上げてほしい。

とても充実した一日になりました。生徒たちにとって本当に素晴らしい経験になりました。これから更に充実した課題研究に取り組むことができるように頑張ります。素晴らしい会場を使用させていただいた第一工科大学様,貴重な御意見をくださった運営指導員の皆様,本当にありがとうございました。

2025年01月18日(土)

探究コンテストで大活躍!

1/31(金)カクイックス交流センターにて、県内の県立高校生約300人が一堂に会してこれまでの課題研究の成果を発表しあう「高校生探究コンテスト」が催されました。

本校からは理数科普通科併せて14班45人が参加。スライドとポスター部門で県の仲間たちとともに、社会課題を科学的アプローチに基づいて共有し合いました。

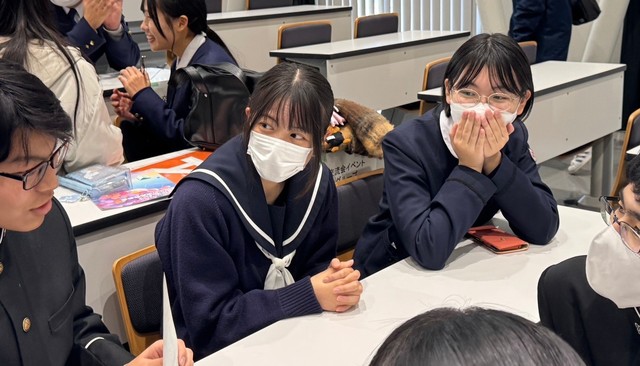

コンテストだけでなく、参加生徒に向けたワークショップも開催。普段は別々の場所で学ぶ生徒たちが60グループに分かれて、対話的で深い学びを体験します。刺激溢れる1日となりました。

本校の参加生徒のコンテスト結果は以下の通りです。

【スライドの部】

〇社会科学部門

優秀賞:あにまるレスキュー班

優良賞:art community班

〇自然科学部門

優秀賞:窒素班

優良賞:硫化水素班【ポスターの部】

〇協賛企業特別賞

hot spring班(株式会社JTB霞ヶ関事業部様より)

ミライ班(STEAM Sports Laboratry様より)

えいご班(SDGs products株式会社様より)

賞だけでなく、探究の深まりのヒントをたくさんの方々からいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

2024年12月22日(日)

世界に羽ばたく高校生の成果発表会in九州大学

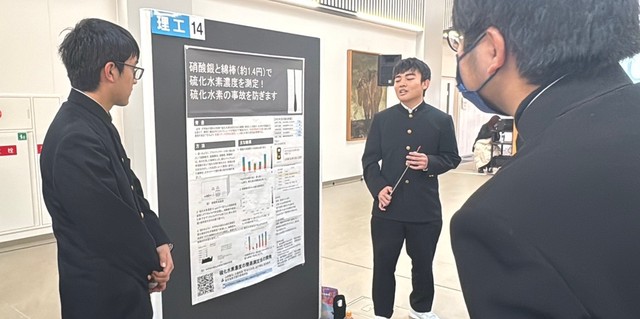

12月22日(日),九州大学伊都キャンパスにて 「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」が催されました。 本校からはペーパー(レス)班(普通科),、硫化水素班(理数科),トンボ班(理数科)が出場の機会をいただきました。

ペーパーレス班

硫化水素班

トンボ班

発表5分+質疑5分を3本繰り返す発表形式で行われ,審査員の先生方からの質疑の多くが核心をついたものでした。 全60チームが出場した本大会はSSH校以外の発表も多く,普段見慣れないハイレベルなものが最終審査4つに残りました。

その後,高校生による交流会も開かれました。

課題研究の世界は広いですね。 今回参加した3班の皆さんは,発表と質疑で得た知見を今後の研究に役立てていきましょう!

日帰りでの博多往復は大変だったでしょうが,国分高校はこのような生徒の発表機会のために,SSHの予算を最大限使っています。皆さん経験値を高めて,自分磨きを続けてください。

2024年12月19日(木)

3学年揃った最後の理数科朝礼

3年生が参加する理数科朝礼は,今日が最後です。1月からは3年生の合格体験を聞く機会を設ける予定です。

最後の3年生スピーチで後輩に向けたメッセージ「明日やろうは,馬鹿野郎!」心に残りますね。

2年生は寒い季節を健康に如何に乗り切るか,アイデアを提供しました。

1年生は,イングリッシュカフェに参加して経験した気持ちの高まりなどを発表してくれました。

理数科主任の河野先生からは,先日の中間発表について講評がありました。

良かった点が3つ。研究が9月より進んでいたこと。1年生から多くの質問が出ていたこと。発表する態度から,その研究に対する愛が感じられたこと,の3点です。特に,自分たちの研究では「ここが面白いんだ!」という研究愛を伝えられていたことが良かったそうです。

改善すべき点としては,ほんわか何となく多少や高低を述べるのでは無く,統計的に処理をして数値から言えることを発表する意識を高めようということでした。

波が高い,草が多いなど,印象で話しただけの部分は研究者である審査員からは評価されません。できる限り,しっかりと根拠を提示するように心掛けましょう。もっとも,データを取る時にそれを意識していないと,あとからできない場合もありますが。。。。。

1年生,データを取る時には複数回測定するなど,しっかり考えて行きましょうね。先輩や先生に相談しても良いですよ。

3年生はとうとう受験直前,がんばって今までの努力をぶつけてください。1・2年生,国分高校理数科としてこれからもがんばっていきましょう!

2024年12月11日(水)

12月課題研究中間発表II

国分高校では2年生が1月末に成果発表会を行います。それまでに,9月末,12月中旬の2回,中間発表会を行います。12月11日(水)は,その2回目でした。

理数科はプレゼン発表を行います。審査員は県立博物館長,県内の高校理科教諭の皆様です。

今まで県高校生徒理科研究発表大会や,学会などで発表を重ねただけ合って,ある程度まとまっています。しかし,あと一歩!何を強調すれば良いのか,改善の余地は残されています。今後のコンテストに向けて,高めていきましょう。

普通科は体育館でポスター発表です。各班の発表の様子を御覧ください。

国分高校の課題研究がうまくいく理由の一つに,聞く態度の素晴らしさが挙げられます。1年生も交えて発表を真剣に聞く姿勢が,他校には見られない姿です。

発表を聞いたあとには,生徒たちがGoog jobカードと呼ばれる付箋に,思いつく良かった点や質問を書き込み,発表者に届けます。このシステムも,発表を更に高めていく方策の一つです。

発表会が終わり,普通科の皆さんの活動をお褒めくださった,全体企画の神園先生です。

この時の聞く姿勢も良かったですね。生徒の皆さん,振り返りとしてスタディサプリの「活動メモ」に,今日感じたことを是非残してください。その積み重ねが,受験の際に「志望理由書」を書く時に大きなヒントになったりします。皆さんは,他の高校生が経験できないことをたくさんしているのです。財産として,是非残していきましょう。

2024年12月09日(月)

土星食の観察

12月8日(日),理数科1年生の地学班が,土星が月の後ろに隠れる「土星食」の観察を行いました。

学校の屋上から観察した土星食,素晴らしい記憶になることでしょう。寒い中,良い経験ができましたね!

2024年12月01日(日)

1年生アマモ班の活動

12月1日11時30分から,重富漁港でアマモの植え付けが行われるということで,本校1年生の普通科2人,理数科1年生が参加しました。

本来期末考査期間中なのですが,干潮の時間帯に合わせて作業する必要があり,日曜日の作業になりました。参加した3人は,帰宅後期末考査対策の勉強を頑張るという条件付きです。

砂を積んだ船に乗り,植え付けする波の当たらない場所に向かいます。

仕切られた浅い場所に到着し,本日播種するアマモの種を確認します。

過去,鹿児島県漁連錦江支所の方々がアマモの増殖を試みた際に,冬の荒れた波で根こそぎさらわれてしまった,という経験があるそうです。そこで,今年は一斗缶などに砂を入れ,そこに播種したアマモを波の穏やかなエリアに植えるという作戦だそうです。

協力して植えたアマモが,無事に育つとよいのですが。。。。今回植えた場所は近海支所の方がモニタリングし,変化があればお声がけしてくださるそうです。発芽した姿を撮影し,課題研究に生かせるとよいですね。

近海支所と国分高校が共に活動した証明写真を撮影し,終了しました。国が億単位の予算を全国に配布して展開している事業の一端です。何とか錦江湾の豊かさにつながる結果が得られるとよいですね。1年生の皆さん,お疲れさまでした。さあ!勉強しましょう!

2024年11月29日(金)

高校生ワークショップin牧園中学校2024

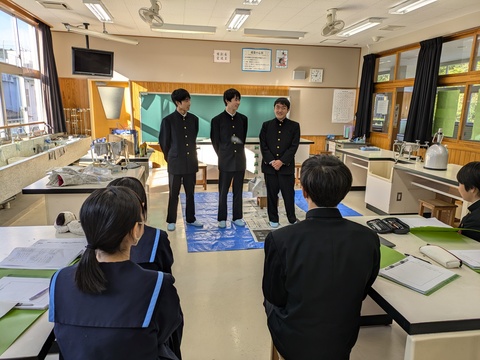

牧園中学校では,毎年様々な高校の学科を招聘して,専門的な活動に触れる「高校生ワークショップ」を開催しています。

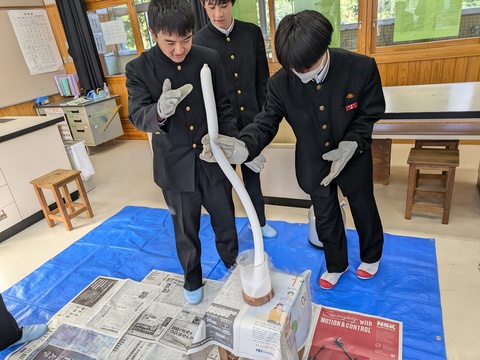

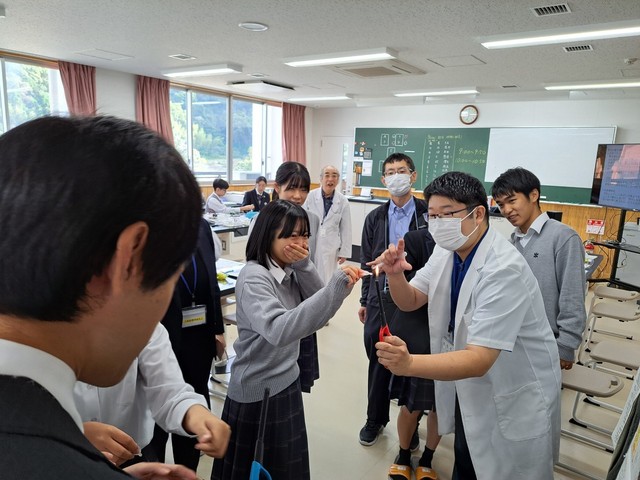

今年度も国分高校からは,県下に2校しかない理数科が呼ばれて,液体窒素を用いた科学実験を披露してきました。

中学生が約10人の班で,数回やってきます。彼らを相手に,国分高校の良さをアピールしました。

マイナス196度という「とほうもなく冷たい世界」に,風船を入れると空気が液化して、体積が小さくなります。

バラを液体窒素に入れて、触るとバラバラになります。中学生にも好評で、楽しい実験教室ができました。

2024年11月22日(金)

小田原高校からの訪問

神奈川県立小田原高校でSSHを担当されている英語科の先生2人が,本校のSSHについて研修に来られました。

まずは,本校主担当の神園先生と懇談します。国分高校らしさについて説明すると「そんな感じでいいんですか?もっと先生が指示しなくても??」と驚かれていました。

続いて,興味を持たれていた科学英語の授業を,1年生が披露してくれました。どのようにお感じになったのか,とても伺いたいです。

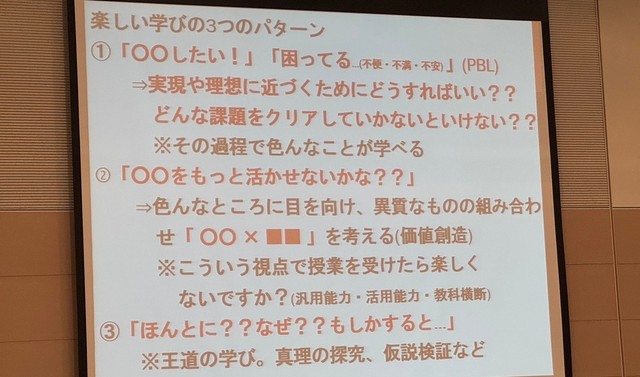

最後に,1年生のGSの活動について,生徒に直接質問をぶつけていました。国分高校では「〆切までにポスターを作ること」という条件以外には,基本的に自分たちで考えさせます。もちろん行き詰まりを感じる班もあるでしょうから,それとなく担当の先生が「今どんな感じ?」というように声かけしますが,「○○しなさい」という呼びかけは,基本的にしません。生徒たちに楽しく課題研究に臨んで欲しいのが,先生達の願いです。

SSHに採用されている学校同士,切磋琢磨して盛り上がっていきたいものです。ご来校,ありがとうございました。

2024年11月22日(金)

数理統計講座

本日は2回目の特別講座「数理統計」において,鹿児島大学の泰先生においでいただき,理数科2年生が講義を受けました。

資料は手元のタブレットにも配信され,確認できます。

休み時間には,今週火曜日SSHフェスタの際に相談した内容について,特別に資料を準備してご指導くださいました。トンボ班は良かったですね。

基本的な考え方の上で「一番大切なのは,なぜその処理を行うのか,その必要があるのかを人間が理解すること。計算はコンピュータでもできるけれど,取捨選択は人間しかできません」というお話でした。

クラスを代表して,お礼の言葉を述べました。突然のお願いでしたが,問題なく対応できるのも国分高校生の素晴らしいところです。

2024年11月19日(火)

SSH交流フェスタ

11月19日,県民交流センターにて県内のSSH5校が集まり,課題研究の披露会を行いました。日ごろの成果を発表しあい,さらにポスター発表会でコミュニティ力を高めあう研修会を行いました。

国分高校からは,プレゼン部門に2班が出場しました。

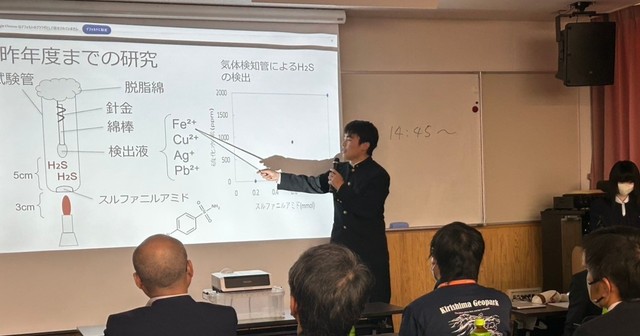

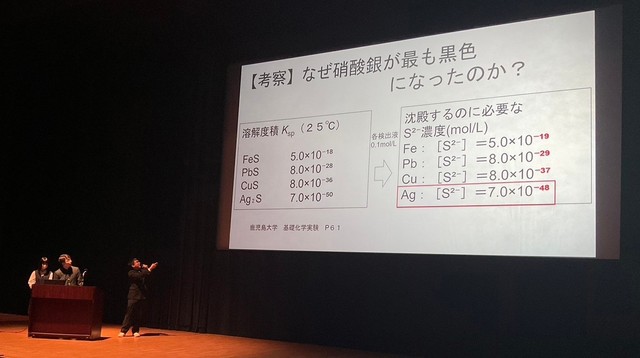

中学校の理科実験で硫化水素の発生実験に関する事故をいかに防ぐかを研究した化学:硫黄班です。

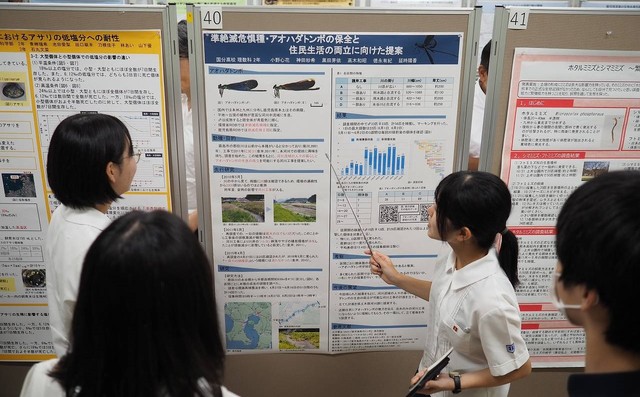

国分郡田川に生息するアオハダトンボの保全に関する研究を発表したトンボ班です。

国分高校が運営した,ポスター発表会です。練習試合感覚で,いかに質疑応答や発表をより良く行うか,研修しました。

国分高校のクロダイを研究した班のポスター発表です。

質問の「コツ」を気にしながら,どのような問いかけを行うべきか,研修しました。また,自分の発表を振り返った感想や反省を,オープンチャットに書き込んでみんなで共有しました。今どきの研修スタイルですね。

注目すべき視点について意識したのち,再度発表してみます。発表状況をビデオに録り「ここのうなずきは,非常に良い姿勢ですね」「この問いかけへの対応態度は皆さん見習うべきでしょう」というような振り返りをしながらポスター発表を繰り返しました。

ステージ発表の表彰では,4位相当の優良賞に化学:硫黄班が選ばれました。

閉会式で,JSTの野沢氏から次のような講評がありました。

「課題研究はストーリーです。なぜ?不思議?どうなってるの?という問いを立てることが研究の命です。できれば,身の回りにあるありふれた事象から,そのような問いを見出す力をつけてほしいです。そして,どうしたら自分たちに追求することができるのか,ということを考える力を身に着けてください。それが『探求力』です。同じ研究をしている仲間たちから,学校から,地域から,社会から,君たちがその探求力を求められていること,ぜひ意識してください。文科省は20億円以上の予算を付けて,皆さんの探求力に期待しているのです」

国分高校の皆さんは,本日のフェスタに臨む姿勢が非常に優れていました。自信をもって,今後も研究をどのように発信するのか,工夫していきましょう!

2024年11月19日(火)

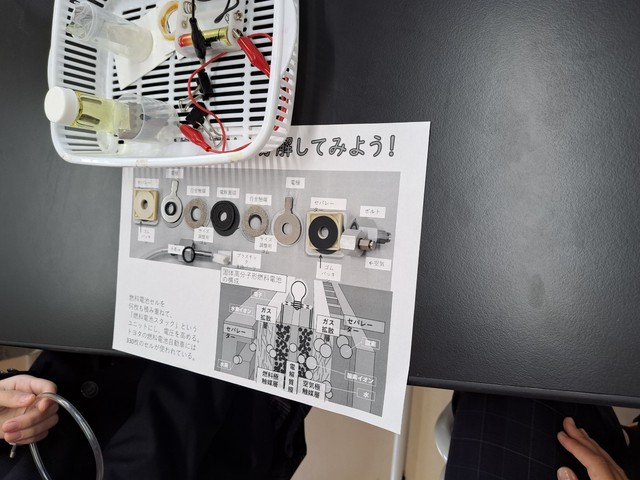

出前授業「新エネルギーを考える(水素エネルギーを中心に)」

11月19日(火)に,鹿児島県商工労働水産部エネルギー対策課エネルギー高度化係の事業である「水素エネルギーに関する出前授業」が行われました。授業のタイトルは「新エネルギーを考える(水素エネルギーを中心に)」です。講師の先生は,大阪教育大学名誉教授の有賀正裕先生と(一財)大阪科学技術センター普及事業部大阪科学技術館の増山隆仁先生です。有賀先生からエネルギーの変遷などについて説明を受けた後,水素を発生させて爆発させる実験を行いました。かなりの音と衝撃の強さに,生徒たちは歓声というか驚きの大声を張り上げていました。

休み時間には,鹿児島県の公用車であるトヨタ社の燃料電池車MIRAIを拝見させていただきました。生徒たちは運転席や助手席に座らせてもらったり,ボンネットを開けて中を見せてもらったりして興味津々でした。最近,マラソンや駅伝の先導車でよく見かける車ですよね。一般庶民には補助金をもらってもまだまだ手の届かないような高級車です…。とても静かで格好いい車でした。

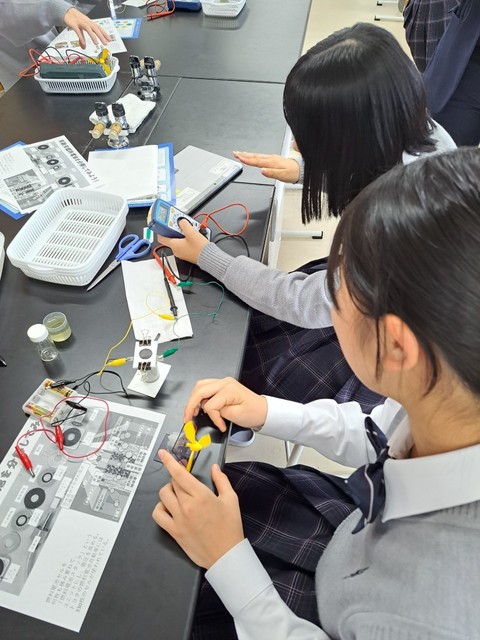

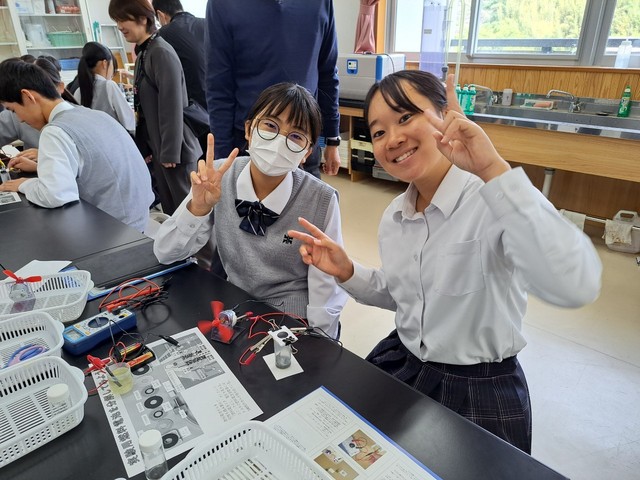

休み時間の後は,実際に燃料電池を製作して発電させ,プロペラモーターを回す実験を行いました。電極にメッキ加工を施して電池ユニットを組み立て,水素を発生させてから電池ユニットとプロペラモーターを接続しました。うまく回った班とそうでない班があったようですが,生徒たちはとても楽しそうに実験に取り組み,充実した時間を過ごすことができたようですす。

生徒たちの反応がとても良かったとお褒めの言葉をいただきました。普段から課題研究にしっかり取り組んでいる国分高校生なので,今回の出前授業のようなイベントは楽しくて仕方が無いのでしょう。これからもこのような機会がたくさんあるといいですね。鹿児島県商工労働水産部エネルギー対策課エネルギー高度化係の皆様,大阪教育大学名誉教授の有賀正裕先生,(一財)大阪科学技術センター普及事業部大阪科学技術館の増山隆仁先生,素敵な機会をいただき,ありがとうございました。

2024年11月07日(木)

理数科朝礼:質疑応答の極意!

11月7日(木),理数科朝礼が行われました。3年生の理数科朝礼への参加は,次回12月が最後とのこと。どんどん季節が進んでいきますね。

輪番で,各学年2人がスピーチを行います。部活動への思い,日常生活での気づき,高校生として感じる出来事を紹介しながら,友人に紹介します。こういう発表も,課題研究発表などの練習になりますね。

理数科主任の河野先生から,先日の大会で生徒から「質疑応答が怖い」という声について,お話がありました。

「失敗のプレゼンは,質疑が出ないこと。誰も興味を持ってくれなかったということだから」「質問してくれたということは,よく聞いてくれたという証だから,まずは感謝の気持ち:ありがとうございます!を表明しましょう」「まず答えることはYes or No。簡潔に『やりました』『考えていません』と答えてから,その理由を説明しましょう」

そして河野先生から一言「3年生,気付いたかな?このやりとりは,面接練習でも同じことを言われるよね。課題研究での取組は,皆さんの進路実現の全てに反映されてくるのです。国分高校は,この強みを生かしていきましょう」

理数科だけにとどまりません。国分高校の武器を最大限に生かしていくためにも,皆さん少し意識していきましょう!

2024年10月31日(木)

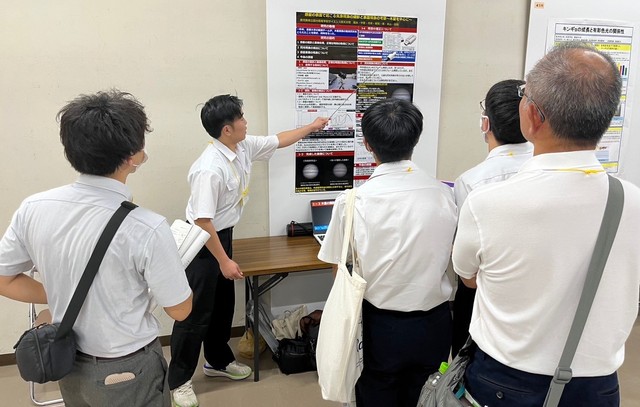

令和6年生徒理科研究発表会

令和6年10月31日,県民交流センターにて生徒理科研究発表大会が開催されました。課題研究の現在の成果を披露しあう高文連の大会で,本校からは理数科の1,2年生がプレゼン発表11班,ポスター発表2班に出場しました。

物理分野は2班です。

2年生が波の研究を披露しました。様々な実験条件を作成した結果を披露しました。

1年生は,教科書に例示されるペットボトルから水が出てくる放物線について,あっと驚く研究成果を披露しました。

化学分野は4班出場しました。

BTB班は,沸騰石を入れて加熱したさにアルカリ性になることを証明しました。

硫化水素を発生させる実験で救急搬送事故が起きるのを,防ぐための手法を提案しました。

他にもバリウム元素が炎色反応で緑になる条件を探し当てたり,自然環境での二酸化窒素イオンの濃度を測定して赤潮を抑制する研究も披露しました。

トンボ班は,準絶滅危惧種に関する研究を披露しました。

エビ班は50数回にわたるフィールド調査の結果を披露しました。

1年生惑星班は,天体望遠鏡で木星や土星の表面に起きる発光現象を探索した経験を披露しました。

超新星の観察を計画している1年生が,現状を解説しました。2年生桜島班の写真は撮りそびれました。

参加希望が多かった生物分野では,1年生の2班がポスター発表に臨みました。

成績発表では,化学班の2年生BTB班が最優秀賞を得て,九州大会および来年夏の全国総文祭の出場権を獲得し,同じく化学班の1年生炎色反応班,物理班の放物線班が12月開催の九州大会出場権を得ました。

受賞された皆さん,おめでとうございます。賞が取れなかった研究班も,今後さらに修正を加えて,よりよいものにしていきましょう。生物会場の閉会式で,審査員の先生が言われました。

「以前と異なり,最優秀賞を受賞する学校以外にも,多くの学校が素晴らしい成果を披露しあう,ボトムアップの現状が見られます。ぜひ,何を伝えたいのか,どこがおもしろいと思われるのかを聞き手に伝えるように,発表内容を精選してください」

受賞は喜ばしいですが,もし届かなくても,研究に向かう姿勢と意欲,試行錯誤の悩みを経験として,自分自身の成長に役立てていきましょう。皆さんお疲れさまでした。

2024年10月10日(木)

2年生SRプレゼンテーション講習会

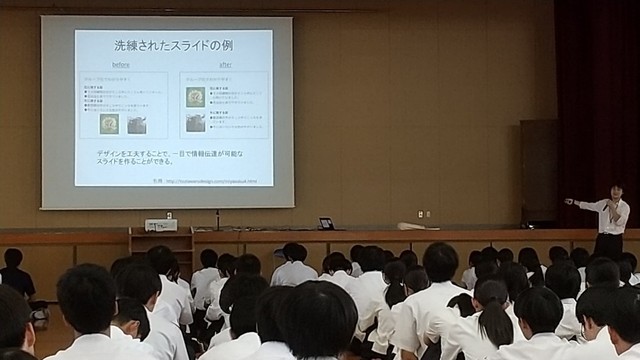

10月9日(水),東京海洋大学の柴田先生を講師にお迎えし,プレゼンテーション講習会を開催しました。先日中間発表を終え,九州大学での課題研究大会などを控えた班もあります。また,12月の中間発表II,1月の課題研究発表会に向けて,自分のプレゼンを向上させる意識が高まっています。

スライドに文字と写真を載せる,唯それだけでも,細やかな配慮が差を付けるということを知りました。

柴田先生ご自身も,高校生のときにISEFに2回出場したそうで,その後はISEFに出場する高校生を支援する団体に所属しているそうです。そのため,高校生がつまずきやすいところ,やりがちな失敗について,様々な事例をご存じです。

どれだけのことを受け止められたか,これも各自の個性です。皆さん,個性を磨いて自分の課題研究を「楽しく」発表してくださいね。

全体会が終わった後,10月末に生徒理科研究発表大会に参加する理数科の生徒のプレゼンを6班,丁寧に見ていただきました。全ての班を指導終えたのは6時過ぎでした。柴田先生,本当にありがとうございました。研究大会で各部門1位になれば,来年夏に香川「うどん県」にて総文祭に参加できます。このご恩を優勝でお返しできればと思います。

2024年10月07日(月)

リン酸班_読売新聞(九州版)掲載

2024年10月5日の読売新聞(九州版)に,つくばサイエンスエッジ2024で文部科学大臣賞を受賞したリン酸班が掲載されました。

取材の様子です。

下記のURLから読売オンラインの記事が閲覧できます。

https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20241005-OYTNT50109/

2024年09月15日(日)

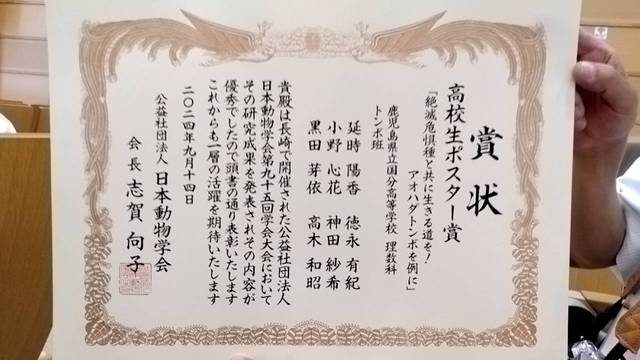

日本動物学会に参加してきました

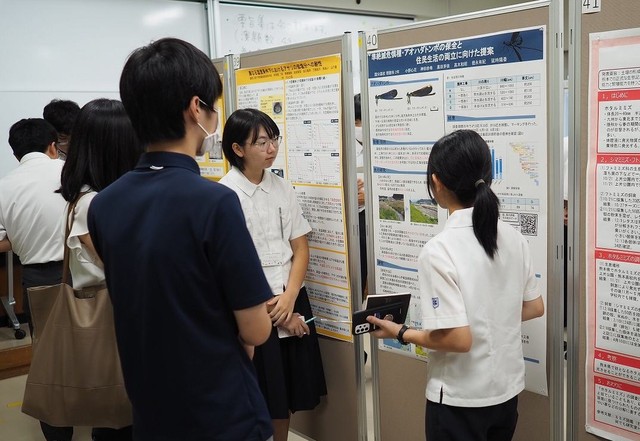

9月14日(土),理数科2年生トンボ班が,長崎大学で開催されている日本動物学会高校生ポスター発表大会に参加してきました。朝5時45分国分駅発の日帰り参加,かなりハードでした。

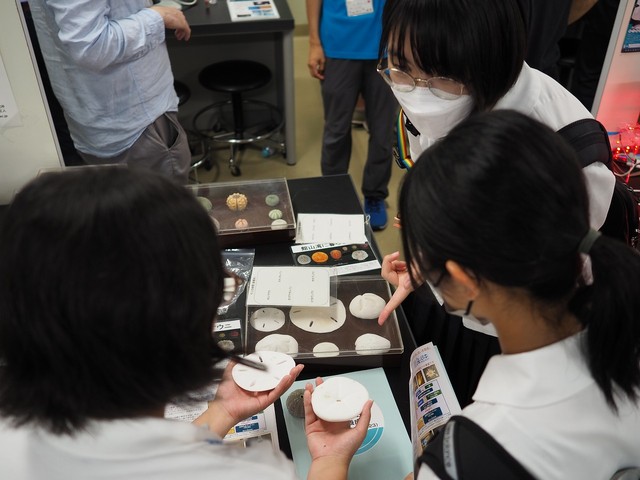

開催イベント「動物ひろば」では,マミズクラゲやウニの授精実験観察など,普段出会えない生き物たちに触れ合うことができました。写真はウニの外骨格です。

ほかの高校生の発表を見るのには,まだまだ遠慮が働いて遠巻きになってしまいました。

自分たちの発表の番です。4月末から野外で取ってきたデータをまとめ上げてここまで来ました。うまく聴衆に届けられるか,ドキドキです。

今回はコンテストではなく,順位は付きませんでしたが,とても良い経験になりました。これから9月末の校内中間発表,10月末の県高校生理科研究発表大会,11月の夢の翼コンテストなど,挑戦が目白押しです。

自分たちのデータをもう一度見つめなおし,さらに良い発表になるよう,頑張りましょう。

2024年09月10日(火)

日本地質学会ジュニアセッションに参加

体育祭の翌日,早朝に鹿児島空港から出発し,東北・山形大学で開催された日本地質学会に,理数科2年生が参加してきました。

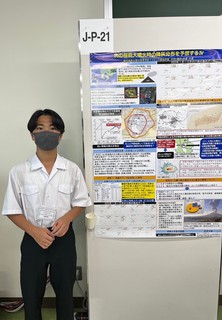

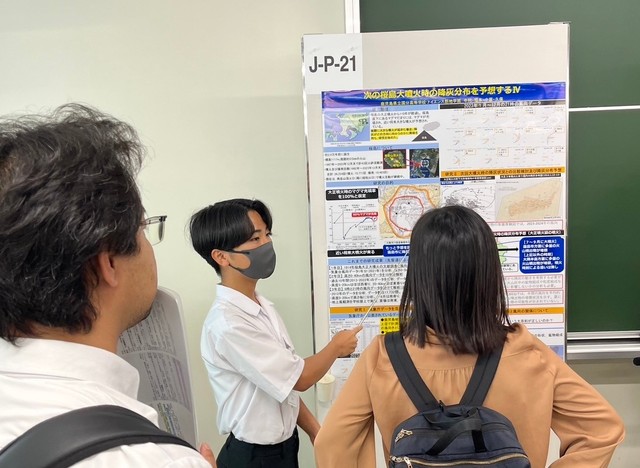

次の桜島大噴火時の降灰分布を予測するIVとして,ポスター発表しました。

大学の研究者にも質問されましたが,何とか伝え切れたと思います。

翌日には,東北大学の災害科学国際研究所を訪問しました。サイエンス部顧問の先生がお知り合いと言うことで,今回の訪問が実現しました。

今回の発表旅行は,SSHの運営費から旅費が支給されており,生徒の経済的負担が非常に小さいもので参加できました。これからも,様々な経験を積んで行きたいと思います。

2024年08月21日(水)

理数科高校課題研究発表大会(島根)

8月19日(月)~20日(火)にかけて,島根県で開催された「中国・四国・九州地区 理数科高等学校課題研究発表大会」に,本校からプレゼンテーション部門に3年生リン酸班,ポスター部門に天文班が出場しました。

リン酸班が優秀賞3位に選ばれました。おめでとうございます。

しかし,島根県は遠いです。前泊して大会に臨み,終了後もその日には帰れませんでした。長時間の旅行も有意義に使い,楽しい思い出になりましたかね?

2024年07月29日(月)

グローバルリンクシンガポール2024②

つくばサイエンスエッジで最高賞である文部科学大臣賞を受賞したリン酸班が日本代表として、グローバルリンクシンガポール2024に出場しました。

大会に参加したメンバーでくじ引きをして、グループにわかれてお話しながら夕食を食べ、国際交流しました。

最終日は、フリータイム(観光)です。

屋上のプールからシンガポールが一望できるホテル「マリーナ ベイ サンズ シンガポール」です。

シンガポールと言えば「マーライオン」

お土産(ショッピング)も

シンガポール・チャンギ国際空港です。午前1時20分発の飛行機で、福岡まで帰ってきます。

今まで、ご支援・ご指導してくださった同窓会(桜蔭会)、PTAの方、鹿児島大学の先生方、国分高校の先生方、貴重な体験をさせて頂き、本当にありがとうございました。

これから進路実現(受験勉強)で恩返しします。

2024年07月29日(月)

科学の祭典に理数科も参加しました

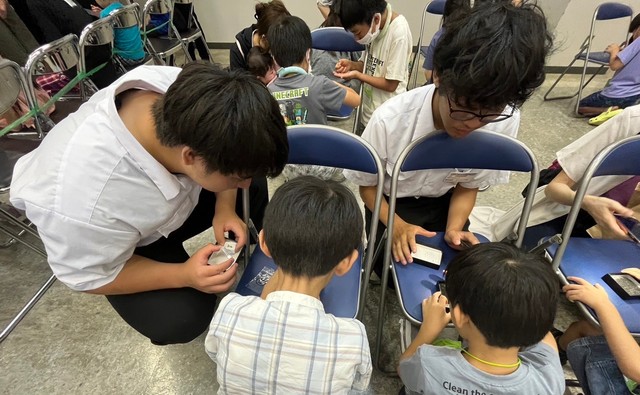

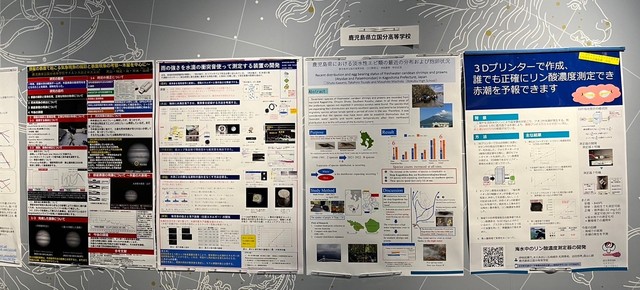

7月27日(土)~28日(日)にかけて,鹿児島市鴨池の鹿児島市立科学館で開催された「科学の祭典」に,本校からも理数科の西先生と2年生を中心に「星砂と宝石を探そう」というブースを出店しました。

来場した子ども達に,理数科2年生が中心となって星砂探しを紹介します。

子どもの集中力は,本当にすごいですね。お兄さんお姉さんとして,本校生も立派に手伝ってくれました。

合間には,他のブースも体験します。カルメ焼き作るの初めて!

一画には,国分高校の国分高校の課題研究を紹介するポスターも掲示しました。

2日間で1303人の来場が,国分高校のブースにはありました。子供たちに楽しんでもらうこともですが,本校生が講師となって話をする経験が,一番の宝物かもしれません。

2024年07月28日(日)

サイエンスインターハイ@SOJO

7月27日(土),崇城大学が主催するサイエンスインターハイ@SOJOが開催されました。今回は出場権を得た硫黄班が借りるバスに便乗し,全4班が崇城大学まで行ってポスター発表をしてきました。

2年生トンボ班,初めて観察内容をまとめた発表になりますが,伝えたいことが言えましたかね?

普通科2年生も,オゾン班として参加しました。初めての発表,どうでしたか?

理科実験などで生徒の健康被害を引き起こす硫化水素などを,簡易に検出する方法を模索している硫黄班。彼らが本大会に選ばれて,みんなを連れてきてくれました。

3年生リン酸班も,最後の発表機会として参加しました。さすが3年生,落ち着いています。

これから9月末の中間発表1に向けて,2年生は研究成果をまとめ上げていく必要があります。他者に理解してもらえるようにするためには,みんなに聞いてもらうのが一番です。お互いに発表を見せ合いながら,切磋琢磨していきましょう。

2024年07月27日(土)

舞鶴フィールド研修 I

7月26日(金),理数科1年生を対象に,舞鶴フィールド研修Iが行われました。この研修は,霧島ジオパークの中でも特に霧島市に特化して,大地の刻む不思議を紹介する講座で,毎年大好評です。

まずは国分重久の山道を登りながら,火砕流と湖の作り上げた地層を観察します。ただの崖が,宝物に見えてくる!

火砕流が堆積した溶結凝灰岩。加工しやすい石材として,鹿児島県では昔から使われています。

天降川上流では,約30万年前の加久藤カルデラ,その上に約10万年前の阿多カルデラ,2.7万年前の姶良カルデラと,何度も火砕流に覆われては復活してきた環境が見て取れる場所があります。

鹿児島県は,破局的な火山活動の影響を受けながら,度々回復してきた土地なのです。なので,古い生き物はあまりいませんが,移動能力のある生き物が侵入してきた歴史があります。

大出水の湧水です。大量の湧き水が噴出し,おいしい水を汲みに来る方も多いようです。ここに来れば・・・・・

毎年恒例ですが,高校1年生は本当に元気です! 先輩たちに聞いて,ちゃんと着替えを持ってきているとのこと。なお,生き物観察も行い,ちゃんとした「研修」です!

最後に鹿児島神宮の裏手にある,貝塚を見学しました。標高10mほどのところに貝塚がある。この違和感に気付いた人は,約1万年前から地面が隆起してきたことを感じ取れます。隼人の沖の神造島(3島)も,この隆起によってできたと考えられています。

身近な大地に刻まれた地球の歴史,今日の話が面白いと思ってくれた方は,是非地学の道に進んで,将来は霧島市に勤めて「世界ジオパーク」に認定されるための活動に,力を貸してください!若い世代に強く期待します。

2024年07月27日(土)

グローバルリンクシンガポール2024

つくばサイエンスエッジで最高賞である文部科学大臣賞を受賞したリン酸班が日本代表として、グローバルリンクシンガポール2024に出場しました。

福岡から空路でシンガポールへ向かいました。

ますは、記念写真

ブースプレゼンテーションでは、緊張しながら英語で発表しました。

次に、ポスターセッションです

緊張しながらも、何とか1日目の英語でのプレゼンテーションを乗り切ることができました。明後日まで大会があります。がんばります!

2024年07月23日(火)

舞鶴フィールド研修II

7月23日(火),理数科2年生を対象に舞鶴フィールド研修IIが実施されました。この研修は,学外の有識者に教えを請うかたちで,課題研究をより高みへと押し上げることを目的にしたものです。

生物・エビ班は,鹿児島大学水産学部の塩﨑一弘教授にDNAによる比較を研修しました。

生物・トンボ班は,県庁土木部河川課治水係の小田原様,坂本様を講師に迎え,河川行政の計画立案や工事の実際の発注部署などを伺い,自分たちの研究成果をどこに伝えれば良いのか,実感がわきました。

化学班はリモートで,鹿児島大学理学部の神長先生に教えを請いました。

地学班は,防災科学研究所の瀧下恒星研究員に,研究の方向性について研修を重ねました。5月の幕張メッセで行われた会合で,本校のポスターを見てくださったのがご縁で,今回の研修に繋がりました。

物理班は,トヨタ車体研究所ボデー開発部 小野健吾様に来校いただき,波の不思議に挑みました。

国分高校は全生徒が課題研究に参加しますが,この研修を見ると理数科独自のプログラムが充実しているとわかります。

さあ,夏に研究を進めて,実りの秋を期待しましょう!

2024年06月14日(金)

理数科集会:1年生初めてのスピーチ

6月13日(木),理数科集会で初めて1年生がスピーチを行いました。

生き物を観察するのが好きなので,理数科では「好き」を生かして課題研究に取り組みたいです!

先輩方に教わる際にも,初対面よりも挨拶したことがあったり,質問したことがあった方が,かわいがってもらえると思います。よろしくお願いします。

理数科主任の河野先生は,イオンの一般客会場で「人工イクラ」の実験を披露する際に,ビーカーやガラス棒の破損の可能性を職員に指摘され,「実験はガラス器具で行う」という固定観念にとらわれていた自分に気付いた話をされました。7月に国分小学校6年生に科学教室で披露する際には,プラスチックコップやポリビニル製スポイトを使うそうです。

皆さん,勉強とは自宅で机に向かい,集中して数時間するものだと思い込んでいませんか? 理数科集会の集合を待つ5分間,終礼から部活動が始まるまでの15分間,隙間の時間をしっかり使う受験生は,夢を叶えていきます。高校3年間は,あっという間に過ぎてしまいます。課題研究での素晴らしい経験と,確かな学力を兼ね備えて,自分の将来の夢を実現させていきましょう。