9 理数科

2024年07月23日(火)

舞鶴フィールド研修II

7月23日(火),理数科2年生を対象に舞鶴フィールド研修IIが実施されました。この研修は,学外の有識者に教えを請うかたちで,課題研究をより高みへと押し上げることを目的にしたものです。

生物・エビ班は,鹿児島大学水産学部の塩﨑一弘教授にDNAによる比較を研修しました。

生物・トンボ班は,県庁土木部河川課治水係の小田原様,坂本様を講師に迎え,河川行政の計画立案や工事の実際の発注部署などを伺い,自分たちの研究成果をどこに伝えれば良いのか,実感がわきました。

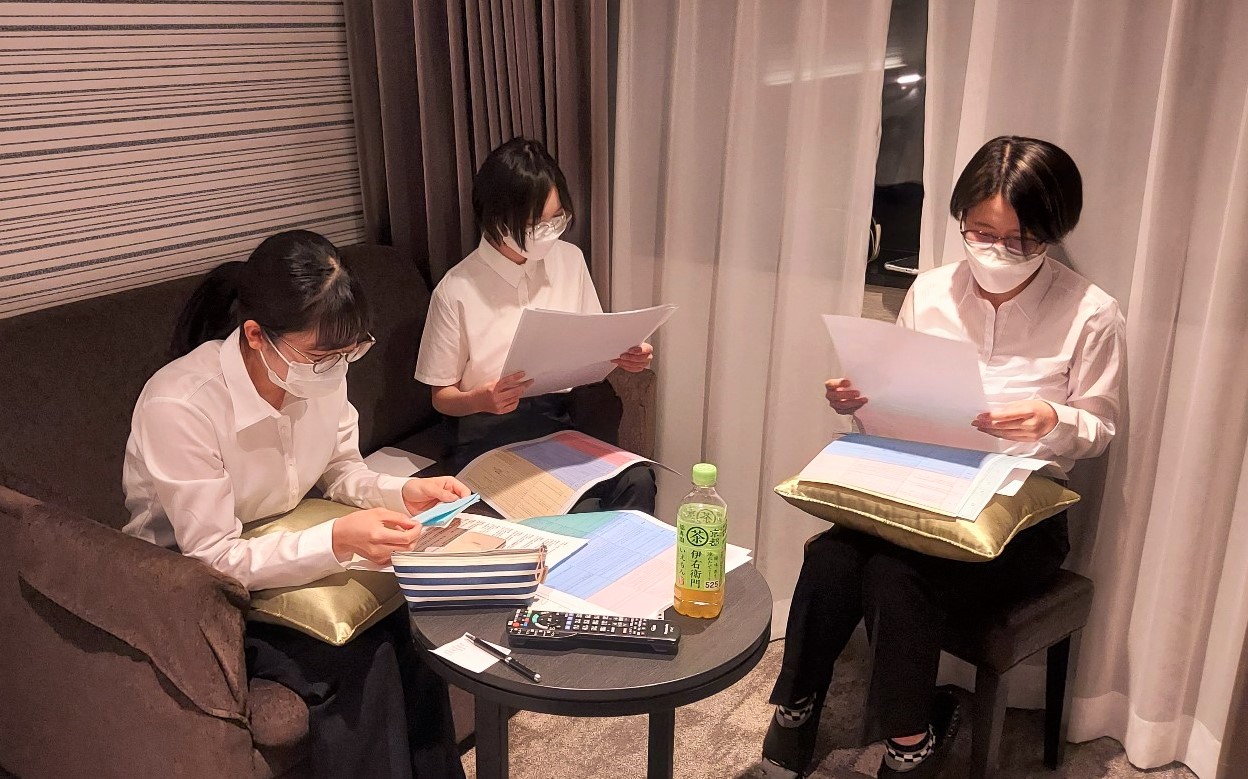

化学班はリモートで,鹿児島大学理学部の神長先生に教えを請いました。

地学班は,防災科学研究所の瀧下恒星研究員に,研究の方向性について研修を重ねました。5月の幕張メッセで行われた会合で,本校のポスターを見てくださったのがご縁で,今回の研修に繋がりました。

物理班は,トヨタ車体研究所ボデー開発部 小野健吾様に来校いただき,波の不思議に挑みました。

国分高校は全生徒が課題研究に参加しますが,この研修を見ると理数科独自のプログラムが充実しているとわかります。

さあ,夏に研究を進めて,実りの秋を期待しましょう!

2024年06月14日(金)

理数科集会:1年生初めてのスピーチ

6月13日(木),理数科集会で初めて1年生がスピーチを行いました。

生き物を観察するのが好きなので,理数科では「好き」を生かして課題研究に取り組みたいです!

先輩方に教わる際にも,初対面よりも挨拶したことがあったり,質問したことがあった方が,かわいがってもらえると思います。よろしくお願いします。

理数科主任の河野先生は,イオンの一般客会場で「人工イクラ」の実験を披露する際に,ビーカーやガラス棒の破損の可能性を職員に指摘され,「実験はガラス器具で行う」という固定観念にとらわれていた自分に気付いた話をされました。7月に国分小学校6年生に科学教室で披露する際には,プラスチックコップやポリビニル製スポイトを使うそうです。

皆さん,勉強とは自宅で机に向かい,集中して数時間するものだと思い込んでいませんか? 理数科集会の集合を待つ5分間,終礼から部活動が始まるまでの15分間,隙間の時間をしっかり使う受験生は,夢を叶えていきます。高校3年間は,あっという間に過ぎてしまいます。課題研究での素晴らしい経験と,確かな学力を兼ね備えて,自分の将来の夢を実現させていきましょう。

2024年05月17日(金)

県知事表敬(リン酸班)

2024年5月17日に,つくばサイエンスエッジで文部科学大臣賞を受賞したリン酸班が鹿児島県知事へ表敬訪問をしました。

はじめに、研究成果を知事にプレゼンをしました。

その後、知事の質問がありました。装置の原理、将来の進路についての質問がありました。特に、知事は赤潮についてに関心が強く、多くの質問をしていました。

最後に記念写真です。

次に、鹿児島県教育庁の方に移動し,副教育長と教育次長の前でもプレゼンをしました。装置の説明や今後の研究についても質問を受けました。

来週は、鹿児島県水産振興課,鹿児島県水産技術開発センターの方々らと意見交換会があります(まだまだ忙しいリン酸班です)

2024年05月13日(月)

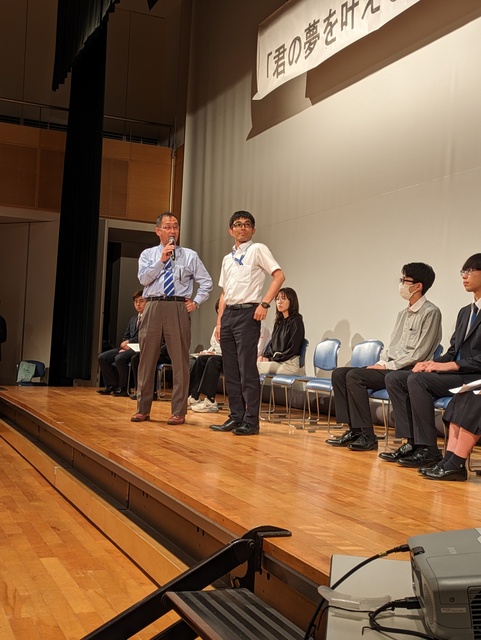

令和6年度霧島しごと維新事業「君の夢を叶える高校フェア」

5月11日(土)の午後に,国分シビックセンター国分ハウジングシビックホールで,霧島市内の中学生とその保護者を対象に,令和6年度霧島しごと維新事業「君の夢を叶える高校フェア」が行われました。霧島市内にある5つの公立高校の職員や生徒・卒業生ががぞれぞれの高校の魅力を紹介することで,中学生の進路選択に生かしてもらおうという趣旨の会です。

国分高校からも生徒二人と卒業生二人に参加してもらいました。ステージでは,高校の概要説明に加えて,卒業生にインタビューする形で話をしてもらいました。

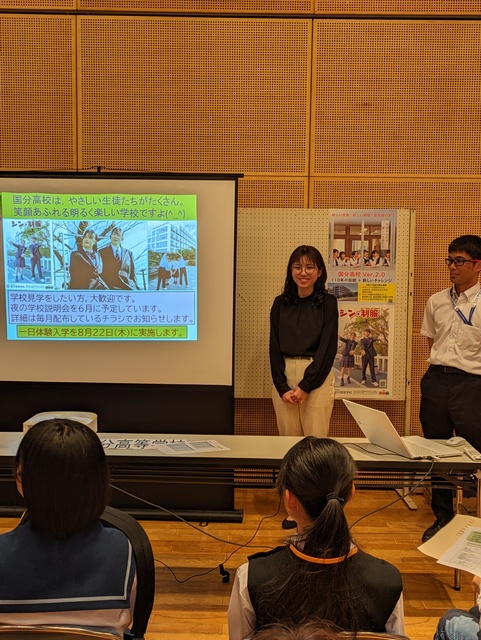

ステージでの説明の後は,それぞれの高校のブースに分かれての説明でした。15分×3回の説明に,多くの中学生や保護者が参加してくれました。ブースでの説明からは,国分高校を代表する2年生の生徒2人が説明に加わってくれました。また,国分高校の生徒たちが作成した課題研究のポスターを掲示したので,国分高校の取組をよく理解していただけたのではないでしょうか。

質疑応答も,生徒や卒業生が明るく,分かりやすく回答してくれたので,とても雰囲気が良かったです。

中学生と保護者の皆さん,国分高校の魅力は十分に伝わりましたか?国分高校にはまだまだ魅力がたくさんあります。現在,中学校における高校説明会で国分高校の紹介をしていますが,6月には,夜の学校説明会を行う予定にしており,校舎内の見学も出来ます。また,説明会以外でも,随時校舎見学等には対応しているので,お気軽にお声掛けください。

なお,当日は昨年度の学校案内パンフレットを使用しましたが,今年度の学校案内パンフレットが完成しました!中学校説明会には,国分高校らしい明るく活気のある今年度の学校案内パンフレットを持参しますので,楽しみにお待ちください。

2024年05月10日(金)

「THE TIME,」無事放映されました!

最近注目されているリン酸班が,MBCの朝6時50分頃から放映されるThe Time, にて放映されました!

この番組はスタッフが来校することなく,遠隔で構成や画面などを指示された本校生徒会と理数科の生徒たちが作り上げたものです。

生徒会長のインタビューに答えたリン酸班によると,この測定機器の愛称(仮)は「リン子ちゃん」だそうです。安価で手軽,しかも高性能なこの機器が,鹿児島県の養殖現場を大きく変える可能性を秘めています。

早起きな先生方と共に,職員室で視聴しました。

2024年04月12日(金)

理数科集会:3年生のポスター鑑賞

4月10日(水),対面式に引き続き,初めての理数科集会が開かれました。例年3年生が新入生に課題研究を披露する機会ですが,今年は別とポスター賞を生徒たちの投票により決めると言うことで,3年生にも気合いが入りました。

3年生が準備している間,新入生はまだ緊張しているようですね。

3年生は中間発表や成果発表会はもちろん,各種大会に出かけていき質疑応答や講評を受けているので,舞台慣れしている感じがします。

新入生の発表を見る姿勢,この前向きな態度が国分高校の課題研究が「なぜかうまくいっている」一番の原動力です。

校長先生も,本校理数科のポスター発表を生で見るのは初めてで,興味津々でした。

さあ,これから新しい時代を1年生や2年生で作り出していきます。

2024年04月12日(金)

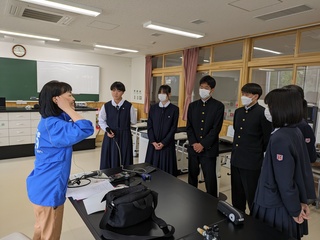

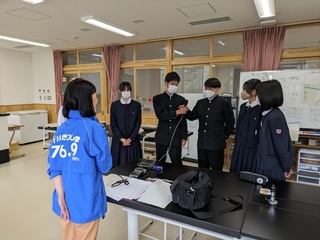

FMきりしまの取材(リン酸班)

サイエンス部のリン酸班が、3月28日(木)~29日(金)に行われた「つくばScience Edge 2024」で文部科学大臣賞を受賞しました。

その快挙を受けて,FMきりしま様がリン酸班の生徒たちを取材するために訪問してくださいました。

生徒たちは,とても緊張しながらも、国分高校らしくハキハキと誠実にインタビューに応じていました。

FMきりしま様,取材をしていただき,ありがとうございました。

放送は76.9MHz,FMきりしまにて4月15日(月)の午後4時頃からになるそうです。

また,再放送は4月16日(火)の午前11時頃になるそうです。

是非,お聞きください。

また、アプリ(FMきりしまアプリ)からも聞けるそうです。

2024年02月22日(木)

速報!高校生国際シンポジウム優秀賞

2月21日(水)~23日(木)にかけて,鹿児島市宝山ホールにて第9回高校生国際シンポジウムが開催されました。

本校からはスライド発表にリン酸班,硫黄班,ポスター発表にカビゴケ班,コミュニティスクール班が出場しました。

リン酸班の発表です。場をこなしているのか,貫禄十分です。

硫黄班です。理数科1年生ながら,これまでも様々な大会に出て行ってます。今後の進展が楽しみな班です。

カビゴケ班は,3月上旬に東北大学から招かれて仙台までいくことが決まっています。がんばれ~~~。

コミュニティスクール班です。九大にも行ったし,霧島市教育委員会にも行きました。今年は大活躍でしたね。

成績発表では,スライド発表「化学・環境分野」において,リン酸班が優秀賞(第2席)に輝きました。おめでとうございます。

リン酸班は,5月に早稲田大学で行われる日本鋳造学会にも招かれて,参加します。努力が報われると嬉しいですね。さらに研究を進めて,発表内容を高めてください。

2023年11月13日(月)

GSA グローバルサイエンティストアワード

11月12日(日),グローバルサイエンティストアワード"夢の翼"が,城山ホテルにて行われました。本校からは,理数科の6班が出場しました。

物理班は,雨音の秘密に取り組みました。

エビ班は天降川のエビに関する不思議を解明しました。

化学のアミノ班は,Nの検出に最適な金属元素の解明に取り組みました。

リン酸班は,より精度の高いリン酸検出装置の開発に取り組んでいます。

カビゴケ班は,葉上に生活するカビゴケについて,さらに調査を継続しています。

83チームの中で,9チームだけが最終発表に進めます。国分高校では,1年生によるBTB班が進出し,大勢の前でプレゼン発表を行いました。

結果は

※ fuRo イノベーション賞 BTB班

※ 株式会社ソラシドエア賞 リン酸班

でした。多くの発表を聞き,自分たちの研究を発表する機会を得て,どんどんと成長していくことでしょう。これからもいろいろな大会に,是非チャレンジしてください。

2023年10月26日(木)

理数科朝礼

2023年10月26日,理数科朝礼が行われました。理数科は1~3年生が一堂に集まり,定期的に朝礼を行います。3年生から後輩に向けての経験談などが語られます。

3年生津崎君「自分は課題研究がしたくて国分高校に入学しました。2年生の生徒理科研究発表大会で入賞できず,とっても悔しい思いをしました。それを覆そうと,つくばScienceEdgeに応募し,文部科学大臣賞を受賞しました。夏にはシンガポールで行われたグローバルリンクにも出場できました。皆さん,一度認められなくても,是非いろいろな大会に貪欲に参加してください」

理数科主任の河野先生から「なんとなく歩いていたら,富士山の頂上と言うことはあり得ない。日本最高峰の山には,目標を持って歩まなければたどり着かない」「11月上旬に行われる生徒理科研究発表大会も同じです。なんとなく研究していて,県の最高峰にはたどりつきません。狙って,そのための努力をできる限りして,大会に臨みましょう」

まさに理数科がいかに日々を過ごすのか,考えられるお話でした。是非「活動メモ」に残しておいてくださいね。

2023年10月18日(水)

2年生プレゼンテーション講習会

2年生は,毎年2学期にプレゼンテーション講習会を実施しています。講師は東京海洋大学の柴田先生で,国際大会ISEFに出場する日本チームの練習の場を設定するなど,高校生の発表を数多く指導しておられます。

普通科は体育館で講演を受けました。「課題研究のまとめ方は,まるで推理小説を読み進めるのと似ています。まず事件が起きて(研究背景)→登場人物が紹介され(材料と方法)→捜査結果が披露され(実験・研究結果)→犯人が推理される(考察) という感じです。

2年生は先日の中間発表を思い出しながら,ポスターがどのようにまとまっていたか,思い出してください。不足した実験や調査を追加して,12月の中間発表2につなげましょう。

理数科は,2年生の課題研究班ごとにプレゼンを確認していただき,コメントをもらいます。

11月上旬には,高校生理科研究発表大会の県大会があります。これに向けてプレゼンをより高めるために,今日の経験を是非生かしてください。

柴田先生,午後の長い時間ご指導くださり,ありがとうございました。

2023年10月13日(金)

1年生グローカルサイエンスがいよいよ!

1年生は入学後,グローカルサイエンス(GS)として,講演会や課題研究の進め方講座を受講してきました。理数科は夏休み明けには研究がスタートした班もありますが,普通科は先日から本格的に班に分かれ,何をテーマにすべきか話し合っています。

まずは理数科をのぞいてみましょう。

化学班が実験をしていました。さすがに理数科を志望しただけあって,実験する姿もサマになっていますね。

地学班は県大会に向けての作業確認をしていました。具体的にやるべきことを決めれば,スムーズに進められますね。

普通科は,農水産や教育など,大きなテーマごとに集まって,どのように研究を進めるのか話し合います。

どのように進めるべきか,今まで講演会等で聞いては来ましたが,やはり自分で進めるとなると迷いますね。国分高校のホームページには,SSHの進め方に関するヒントや,過去の先輩達の成果も掲載しています。是非参考にしてください。

「こんな感じで進めてみようと思います」というアイデアの卵を,先生方に相談します。先生方からは「面白そうだね」「昔先輩で似たようなことをしていて,とっても面白い結果が出たよ」というようなコメントを寄せます。

「こうしなければならない」とは,言いません。自分たちで考えて,時には失敗して,「何で?」を考え,自分たちで解決する。そういう経験を積んだかどうかが,これからの社会で必要とされる人材になれるか否かを決めていきます。

いつでも相談に乗ります。どんどんアイデアの卵を産みだして,大きく育てていきましょう!

2023年10月02日(月)

9月29日,中間発表会

9月29日(金),2年生が約1年間継続していた課題研究をまとめて発表する「中間発表会」が開かれました。3月の「これから調べようと思うこと」をまとめて以来,継続してきた,あるいは方向転換した内容について,まとめたものを発表します。

理数科は,視聴覚室でパワーポイントを用いた発表を行います。

校長挨拶

SSH交流フェスタや九州大学未来の翼など,上位の大会へのオーディションにもなっています。皆さん,気合いが入っています。

普通科は,体育館でポスター発表です。

広い空間で,聴衆を呼び込んで自分たちの結果を聞いてもらいます。

ポスター発表は,発表者がどのように伝えるかも必要ですが,聴衆が何を聞き取ったか,何が受け取れなかったかが大事です。「ここはどうしてそんな風に考えたのですか?」という聴衆からの質問を受けて,改めて自分たちの論理立てが正しいかどうかを見つめ直すことができます。

生徒の主張が独りよがりになっていないか,先生達は予習することもなく,新たな気持ちで聞き入ります。素人に説明して分かってもらえなければ,発表が悪いのです。

覆面の審査員が,各ポスターを審査しています。この評価で,普通科からも交流フェスタに出場する班を選出します。上位の大会を経験することで,さらに意識が高まります。

放課後は,今年1回目のSSH運営指導委員会が行われました。

運営指導員を委嘱した外部委員から,国分高校への期待や意見をいただきました。

「なぜか分からないけれど,国分高校は順調に課題研究が進み,生徒もよりよく育っている」という委員の言葉に,一同報われた気がしました。

一番大切なのは「指導しなければならない」と肩を張らずに,生徒の活動や発表を見守り「そう考えたのはなぜ?」と気軽に語りかける雰囲気ができあがっているからだと思います。

「なんとなくうまくいく国分高校」が,今後も展開していくのが楽しみです!

2023年09月08日(金)

H-IIAロケット発射成功

2023年9月7日(木),JAXAはHIIAロケット47号機を無事に打ち上げました。

種子島宇宙センター付近での迫力ある打ち上げの模様がニュースで取り上げられますが,じつは国分高校の屋上でも観察できました。

青空に残るロケット道。

撮影は本校の西 健一郎教諭。校内一の天文マニア(!?)です。

素晴らしい写真と,今後の月面探査などの成果に,大きく期待しています。

2023年07月31日(月)

【巡検】かごしま総文祭自然科学部門:縄文の森コース

自然科学部門では,2日目の午後に巡検を企画しました。県内の様々な場所にて畜産,発酵,自然観察,発電所などを見学しました。その中で,縄文の森コースを紹介します。

このコースでは,本校理数科1年生の女子8人が,解説役として活躍しました。7月20日(木)終業式後に練習した内容を,本番で発揮しています。

前回は自分も楽しく学べましたが,今回は案内した方々を満足させることが目標です。様々な解説スポットで,練習した成果を発揮します。

再現された竪穴式住居などが展示されている場所は,いわばレプリカです。本物は風化を防ぐために約2m埋め立てて保存されています。その中で,発掘された本物をそのまま展示しているのが,上の写真です。少し黄色っぽく写っているのが,目安とする地層で約12,800年前の薩摩火山灰です。その地層をくりぬいて掘られた穴に,10,600前と思われる桜島火山灰が積もっていたことで,この遺跡が10,600年前のものと判明しました。

展示館観覧,遺跡と再現施設観覧ときたので,最後は火起こし体験です。本当は木の棒を手でこすりつけて摩擦熱を作っていた縄文人でしたが,弥生時代には少し楽なコマのような道具ができていたと,発掘でわかっています。今回も少し楽をさせてもらいました。多くの生徒・引率教員の皆さんが無事に火を付けることができました。

最後に挨拶をして,無事案内役をやり遂げてくれました。本校の生徒達の底力に,少し嬉しく感じた一日でした。

2023年07月31日(月)

かごしま総文祭自然科学部門ポスター発表

2023年7月29日(土)~31日(月)まで,かごしま総文祭自然科学部門が開催されています。本校からも多数のプレゼン発表が出場しておりますが,会場に入れず記録できませんでした。

7月30日(日)午前中に行われたポスター発表2回目審査の様子を紹介します。1回目と異なり,2回目は1分で研究を紹介し,3分間質疑応答に対応するという条件です。

1分間に「ボルタ電池の放電時に,水溶液が黄色くなるのは亜鉛板に含まれる不純物:チタンが酸化物になったからで,これは世界で初めての発見である!」という点を力説しました。

質疑応答では「今後はどのような実験の展望が考えられるか?」というご指摘があり,定量化について考えてみると回答しました。でも,定性的な実験で「誰もが気づいても素通りしていた」現象に取り組んだ姿勢は,本当に評価されて欲しい!!

31日には審査結果が発表されます。ボルタ班の活躍に期待しています!

2023年06月20日(火)

6月理数科集会

※今回は生徒会役員が撮影・作成した原稿でお届けします。

6月15日(木)に理数科集会が実施されました。今回から1年生もスピーチをしました。

まずは3年生のスピーチ

次は2年生のスピーチ

初めての1年生のスピーチ。二人とも堂々と話していました。

最後に理数科主任から理数科集会でのスピーチについて助言のお言葉をいただきました。来月の理数科集会が楽しみですね。

2023年05月26日(金)

【生徒会作成】5月25日理数科集会

第2回理数科集会が実施されました。今年度から視聴覚室での実施になりました。今年度から視聴覚室での実施になりました。

司会進行は3年生のSSH委員が行います。

まずは3年生のスピーチから

天文班の彼女は学会の楽しさについて話しました。学会では専門家からの助言を得られたりと貴重な体験ができるそうです。

「不思議の国のアリス」のイカレ帽子屋について、なぜ彼がそのように呼ばれていたのかを化学の知識も交え話していました。

続いては2年生のスピーチ

「ぜひ地学班へ」とまだどの班に入るか決めていない1年生に向けて熱い一言を残しました。

こちらは化学班。化学班には優秀な先生方がたくさんいらっしゃるとのことでした。気になりますね。

最後に理数科主任から、研究について様々な話がありました。牛乳パックで作った竹とんぼのおもちゃを例に話をされていました。非常に貴重な話を聞くことが出来ました。

来月の理数科集会から1年生もスピーチをすることになります。理数科主任の先生もおっしゃっていましたが、スピーチの内容に困ったらぜひ担任の先生などに相談してみてください。

2023年04月06日(木)

霧島市長へのエビ班表敬訪問

理数科エビ班は,3月27日(月)に「つくばScienceEdge」にて,最高賞の「文部科学大臣賞」を受賞しました。4月6日(木),霧島市長を表敬訪問しました。

シンガポールで7月下旬に開催される国際大会Gloobal Link に出場する3人が,それぞれ研究の概要を説明しました。

4月から着任された池田浩一教育長は「練習した言葉ではなく,自分たちの考えた言葉で質疑応答に応えている姿に驚いた」と褒めてくださいました。

中重市長も少年時代に遊んだ思い出のある天降川の自然を,世界大会で是非紹介して下さいとの激励をもらいました。

2022年12月10日(土)

理数科出前授業in国分小学校

12月10日(土),理数科1年生を中心に,国分小学校にて理科の出前授業を行いました。今年は6年生5クラスに,5つの講座を用意しました。

1 星砂を探そう

奄美大島の海岸で採取した砂から,有孔虫の死がい=星砂を探しました。制限時間内に採集した星砂は持ち帰っても良いというルールで,みんな真剣に探しました。

2 こすった音も役に立つ

紙コップに結びつけた糸をこすると大きな音が出てびっくりしました。こういう「こする音」でレコードは鳴っているという話に,興味津々でした。紙で作ったスピーカーに針を付け,回転するレコード盤に乗せると曲が流れて驚きました。でも,今の小学6年生は,レコードそのものを見たことがないかもしれませんね。

3 人工イクラを作ろう!

薬品を加えて練り込んだ溶液を合わせるという,「実験してる~~~」という感覚を直に味わう内容で,大好評でした。紙コップと割り箸,ストローで実験できたのも,小学生には驚きだったようです。たっぷり入れて塊を作るようないたずらも,「あれ?これはどうして?」という疑問にたどり着くためには重要な経験です。

4 生きものを見てみよう,さわってみよう

川や野外にいる生きものを持ち込んで,じっくり観察して触ってみる経験は,きっかけがないと生きものに気づかない児童にとって新鮮だったようです。大きな歓声が絶えず上がっていました。モクズガニの大きさにびっくりしたり,バッタが水槽の外に飛び出したりと,ワクワクドキドキする瞬間でした。

5 宝石をさがそう

開聞岳山麓の川尻海岸から採取した砂には,オリビンサンドなどの宝石が混じっています。白い箱の中で振るっていると,だんだん上に出てきます。制限時間内に拾った宝石は持ち帰り可能なので,みんな真剣に探していました。うまくいかない児童には,高校生が手助けしました。

終了後,担任の先生から「高校生に聞く,小学校の時にしておいた方が良いこと」という質問が来ました。高校生は「いろいろなものを見たり,作ったりする経験が今でも生かされている」「小学校の時に理科の授業でやった実験が楽しくて,今でもその楽しさを実感しています」「不思議と思ったら,たくさんの本で調べるクセを付けておくと,今でも役立ちます」などとアドバイスしました。

小学生の喜んでくれる姿もですが,小学生にわかるように説明する工夫を重ねる経験こそが,理数科生徒の財産となった経験でした。今後のプレゼンなどにも生かしていきましょう。

2022年10月02日(日)

理数科天文班の天体観測開始

10月1日,夕方から夜にかけて,理数科天文班の1,2年生が天体観測を行いました。今年度初めての取り組みでした。

明るいうちに,セッティングや機材の調整などを行います。

今回は惑星の観測がメインテーマです。土星の輪や木星の衛星などに歓声が上がります。

これが21世紀の天体観測です。ネタバレになりますので詳細は伏せましが,こうして手に入れた惑星の画像を使って課題研究を進めます。

運がよければ世界初の現象をキャッチしているかもしれません。夢とロマンの広がる活動に,1年生も興奮していました。

2022年09月27日(火)

理数科朝礼

本日はもうひとつ,9月の理数科朝礼の模様をお送りいたします。

記事構成と文面作成は,生徒会広報部所属の理数科生徒によるものです。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

9月15日(木),9月の理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。

2年生のスピーチ。

1年生のスピーチ。

課題研究のことや雑学などの非常に興味深いスピーチでした。

理数科1年生も既に研究を始めている班もあり,

頑張っているようです。

2年生も1年生の勢いに負けないように頑張ってください。

記事 広報部 中村鈴菜

2022年08月31日(水)

霧島市長表敬訪問について

8月30日(火)に国分高校のサイエンス部3年生が各種発表会で優秀な成績を収めたため,その報告のため霧島市長を表敬訪問しました。

表敬訪問を行ったのは福留校長ほか教職員3名とサイエンス部の二酸化炭素班,リン酸班,カビゴケ班,カブト班に所属する3年生理数科の生徒達です。

カブト班は日本学生科学賞で優秀な成績を収めたことにより,リジェネロン国際学生科学技術フェア2022に日本代表として参加しました。その功績を讃え文部科学大臣特別賞を受賞しました。

カビゴケ班はスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会で奨励賞(部門2位)を受賞しました。

リン酸班はとうきょう総文祭自然科学部門に県代表として参加し,ベスト5に相当する奨励賞を受賞しました。

二酸化炭素班は県代表として中国・四国・九州地区理数科高等学校課題研究発表会に参加しました。ベスト2に相当する優秀賞(部門2位)を受賞しました。

どの班も国際大会,全国大会,ブロック大会等での素晴らしい実績です。たいへんおめでとうございます。

受賞報告の後は,市長との懇談が行われました。和やかな雰囲気の中,一人一人,研究内容や将来の夢について発表しました。市長様からも温かいお言葉をいただきました。

最後に記念撮影を実施しました。

霧島市長様,霧島市役所の方々,このような素晴らしい報告会を実施していただき,大変ありがとうございました。参加した生徒の皆さんは,高校での課題研究は終了しましたが,これからは自分の進路を実現するために精一杯頑張って下さい。

なお,当日の様子は南九州ケーブルテレビが取材してくださいました。以下の期間に放映される予定ですので,ご覧ください。

期 間:9月12日(月)~18日(日)

番組名:そいじゃが!ケーブルテレビ

時間帯:9時40分/12時40分/14時40分/20時40分/23時40分

2022年08月25日(木)

文部科学大臣特別賞を授賞しました

2022年5月,国分高校理数科カブトムシ班はリモートで開催されたISEFに参加しました。

5月の様子 http://kokubu.edu.pref.kagoshima.jp/article/2022050500017/

これを受けて,8月25日(木)文部科学大臣特別賞を受賞しました。PCR検査を受けて陰性を確認してから,文部科学省に出向いて授賞式に参加しました。

まずは,ISEF2022出場に対して支援をしていただいた旭化成の本社に表敬訪問しました。旭化成の会社説明や製品見学もあり,大変勉強になりました。

授賞式です。永岡 桂子文部科学大臣から,直接賞状を受け取りました。

大臣と直接会話を交えることができる高校生,今年は何人いるのでしょうか? 素晴らしい経験です。

受賞したカブト班の皆さん,おめでとうございました。

また,授賞式やISEF出場に向けて支援をしていただいた,文部科学省,読売新聞社,旭化成の皆様,大変ありがとうございました。

2022年08月19日(金)

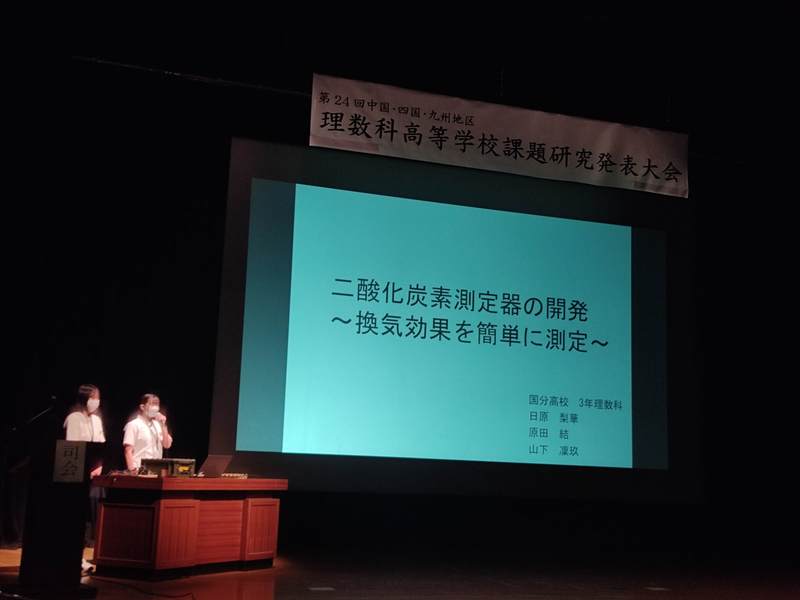

第24回中国・四国・九州地区理数科高等学校課題研究発表大会(高知大会) 優秀賞

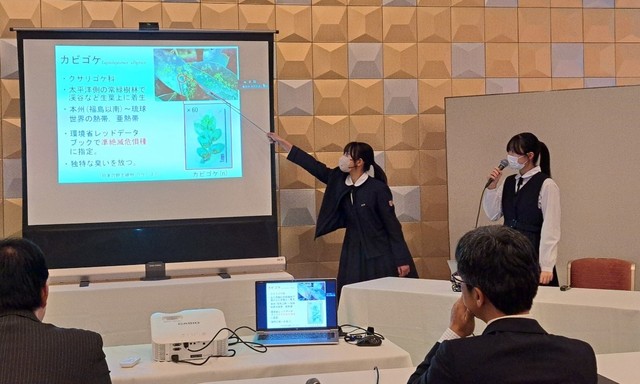

2022年8月18日(木),高知県立高知追手前高等学校 芸術ホールで,第24回中国・四国・九州地区理数科高等学校課題研究発表大会(高知大会)が開催されました。本校の二酸化炭素班は鹿児島県代表として出場しました。

発表の様子

「二酸化炭素測定器の開発 ~換気効果を簡単に測定~」というタイトルで発表しました。普段よりも落ち着いて発表できました。

表彰式で,国分高校の名前が呼ばれ,なんと「優秀賞(中国・四国・九州地区でベスト2)の成績でした。

3年生にとっては最後の大会で有終の美を飾ることができ良かったです。これからは進路に向けて頑張ってほしいです。

2022年08月09日(火)

全国高等学校総合文化祭(東京大会)自然科学部門 化学部門 奨励賞

2022年8月2日(火)~4日(木),東京の東京富士大学・文京学院大学で,全国高等学校総合文化祭 自然科学部門が開催されました。本校のリン酸班は鹿児島県代表として出場しました。

受付の様子

発表の様子

「河川・湖沼中のリン濃度測定器の開発」というタイトルで発表しました。普段よりも落ち着いて発表でき,質疑応答もほぼ完璧でした。

8月3日(水)の午後に予定されていた巡検は,新型コロナウイルスの拡大により中止になりました。

8月4日に表彰式で,国分高校が呼ばれ!なんと「奨励賞(全国ベスト5)」の成績でした。

最後に,次年度(2023年)のかごしま総文祭の引継ぎをして,終了しました。

2022年07月25日(月)

舞鶴フィールド研修2(理数科2年生)

令和4年7月25日(月)の午前,理数科2年生対象に各分野の専門家の先生方をお招きして,舞鶴フィールド研修として研究の深化を図りました。

物理班はトヨタ車体研究所から中村様,化学班は鹿児島大学の神長助教様,生物班は鹿児島大学大富教授,地学班は鹿児島地方気象台の中橋予報官の4人です。

残念ながら,中橋予報官は都合により後日となってしまいました。

それぞれの班は,現在の進捗状況や研究内容を説明しアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

2022年07月19日(火)

舞鶴フィールド研修1(理数科1・2年生)

令和4年7月16日(土)~18日(月)の日程で,理数科1・2年生の研究班対象に,舞鶴フィールド研修1として屋久島フィールド研修を行いました。

1年生希望者は,白谷雲水峡,ヤクスギランド,千尋の滝,大川の滝,西部林道など世界遺産を肌で感じました。

2年生のエビ班は,田代海岸を始め,屋久島北部,南部の川だけではなく,口永良部島まで渡り,エビの河川採集を行いました。

それぞれのグループとも,充実した研修ができました。屋久島の長い歴史を持つ自然に圧倒され,今後の研修に役立つデータを得られました。

屋久島環境文化財団の皆様には大変ご協力をいただきました。ありがとうございました。

2022年05月16日(月)

カブトムシ班 世界大会(ISEF)結果報告

5月13日(金),先日行われた課題研究の世界大会(ISEF)の表彰式が行われました。

現地アトランタでは全世界からの約950チームが参加して盛大にセレモニーが行われました。

日本代表の14研究はオンラインでの参加でしたので,表彰式をオンラインで視聴しました。オンライン参加は全世界で約450チームでした。

国分高校カブトムシ班が出場した Animal Science 部門はいつも通り最初に発表。

昨年は同部門で Grand Award 4等を受賞したため,あっという間に名前を呼ばれましたが,今回は最後まで国分高校3人の名前がコールされることはなく,2年連続のISEF入賞は叶いませんでした。3人はとても悔しがっていましたが,世界最高の舞台に立てただけでも十分スゴイことです。準備を通して何度も議論し,毎日英語と格闘し,何度も涙しました。そして多くのことを学ぶことができたと思います。胸を張って,自信をもってこれからの人生に生かしてほしいと思います。

カブトムシ班のAさん,Sさん,Tさん,本当にお疲れさまでした。

ISEF出場に際して多くの方々のご協力をいただきました。特にメンターとしてご指導くださった埼玉大学名誉教授の町田先生,4月から大島高校に転勤された英語科の立神先生,国分高校ALTのジョニー先生には大変お世話になりました。関係の皆様にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

2022年05月05日(木)

理数科カブトムシ班が世界大会(ISEF)出場!

5/3~5/5の期間,理数科カブトムシ班が世界大会(ISEF)出場のため東京へ出かけました。

本来ならとっくにアメリカ合衆国アトランタへにいるはずなのですが,コロナウィルスの影響で日本チームはすべて東京からのオンライン参加です。

国分高校としては2017年のツクツクボウシ班,2021年のリュウキュウアブラゼミ班に続いて3回目のISEFです。

5月3日(火)午前,鹿児島空港発。理数科カブトムシ班のTさんとSさん。

羽田空港で熊本からのAさんと合流。

東京では有明のホテルに宿泊し,ホテル内の会議室で審査を受けます。マスクを外した状態での人との接触を減らすため,ホテル内での食事はテイクアウトして自室でとりました。その他のコロナ対策も万全です。

5月4日(水),オンライン審査で使うソフトの説明等の研修を受け,審査時のブースの設営。パーティションを設置して本番はマスクなしで臨みます。

審査本番直前。リーダーの部屋で最後の打ち合わせ。

正装して記念撮影用ボードの前でマスクを外して記念写真。このリラックス具合なら審査もばっちりでしょう。

さあいよいよ審査が始まります。PCや通信機器の調整にちょっと苦労しました。23時,えっ?と聞き返されそうな時刻に審査開始。アメリカ時間なので…。

審査は1回につき15分間,審査員が1人ずつ審査ルームに入室して合計13回!審査が入らない時間を合わせると合計4時間半!ファイナリストの3人以外は審査室に入れないので審査中の写真はありません。

午前3時半,長かったオンライン審査を終えて。疲れてはいるのでしょうがホッとした表情に見えます。通訳の方に一部サポートしていただきながらも7割くらいは英語で答えられたようです。

カブトムシ班の皆さん,お疲れさまでした。

審査結果の発表は5月13日頃の予定です。

読売新聞のツイッターにも紹介されています。