9 理数科

2020年06月22日(月)

理数科朝礼(6月)

6月18日(木),今年初めての理数科朝礼が行われました。毎月1回の理数科朝礼は,理数科の縦のつながりを意識する機会となっています。また各学年の代表者がスピーチを行いますが,これは大勢の前で自分の意見を述べる練習になります。

3年生のスピーチ。

「3年生はいろいろな発表会にが中止となり,論文の提出のみになったのは残念ですが,しっかり仕上げていい形で引退できるようにしましょう。2年生はこれから理数科課題研究の中心になるので,壁にぶつかってもメンバーで協力して乗り越えていってください。1年生は課題研究の班を決めているところだと思います。班が決まったら早めにテーマを話し合い,一刻も早く研究に取りかかってください。」

同じく3年生。課題研究で取り組んだハザードマップの研究について触れ,興味がある人は引き継いで欲しいと呼びかけました。

2年生のスピーチ。

「私の姉は大学の薬学部で薬剤師になるために学んでいます。どうやってなりたいものを見つけたのかと聞くと,なりたいではなく,したいことを見つけたのだと言っていました。『人を助けたい,人が健康に生きることの手伝いをしたい』と思ったそうです。私も自分のしたいことをしっかり考えて進路を決めていきたいと思います。」

同じく2年生。次期生徒会長です。

「ネイティブアメリカンの教えを紹介します。『あなたが生まれてきたとき,あなたは泣いて周りの人は笑っていたでしょう。だからあなたが死ぬときは,あなたは笑って周りの人に泣いてもらえるような,そんな人生にしましょう。』私は学校をより良くしていきたいというのはもちろんですが,後から思い出していい高校生活だったなあと思いたいし,皆さんにもそう思ってもらいたい。そのために生徒会長になりました。さらにはネイティブアメリカンの教えのような人生にしたいし,皆さんにもそんな人生を送って欲しいと思っています。これからこの国分高校を一緒につくっていきましょう。」

1年生のスピーチ。部活動も本格的に再開したことについて触れ,課題研究や学習と両立しながら毎日の練習を頑張っていきたいと語りました。

理数科主任のW先生のお話。

「今日6月18日は,大森貝塚を発見したことで知られるエドワード・モースが生まれた日です。モースは明治10年に腕足類(貝類)の研究のためにアメリカから来日し,東京大学の教授として多くの研究者を育てました。東京大学の図書館の設立や多くの学会の設立にも関わり,腕足類の研究だけでなく民俗学の研究も行いました。アメリカとの学術交流にも大きく貢献しました。東京大学の礎だけでなく.明治初期の日本の科学会に大きな影響を与えたモースの人生に思いを馳せてみてください。」

とても中身の濃い理数科朝礼になりました。

2020年04月09日(木)

理数科集会

4月8日(水),放送による対面式の後,理数科の生徒は体育館に移動し,窓を全開にして理数科集会を行いました。

理数科主任のW先生の話。

3年生代表による歓迎の言葉。

1年生代表挨拶。入学式後のLHRで,代表に立候補したそうです。その積極性を今後も大切にしてください。

その後は課題研究の班に分かれての活動。1年生はもちろんまだ班は決まっていませんが,興味のある分野の話を聴きに行きました。

こちらは物理班。

情報班。

数学班。

生物班。

地学班。

化学班。

理数科ならではの縦のつながりを大事にして欲しいと思います。

さあ理数科1年生の皆さん,何班に入って何の研究をしますか?日常生活の中にも研究の種は転がっていますよ。アンテナをいっぱいに広げてそんな研究の種を見つけてください。

2020年01月29日(水)

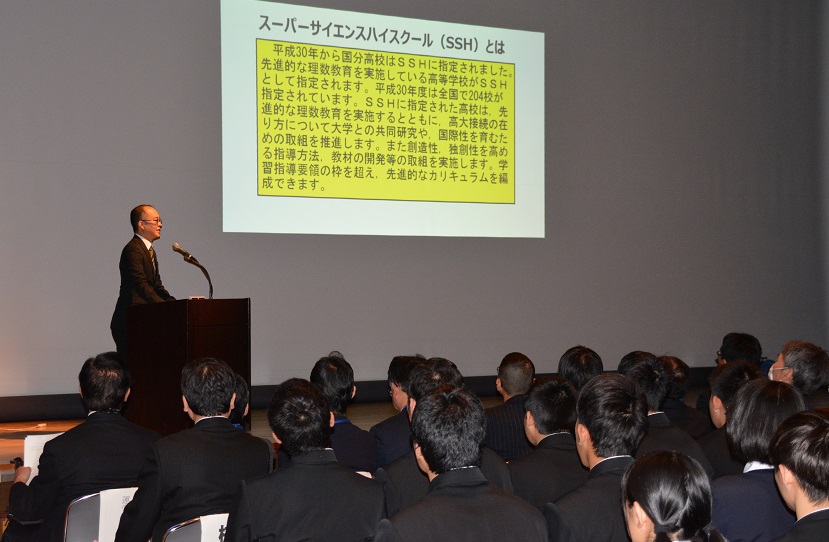

令和元年度 SSH成果発表会

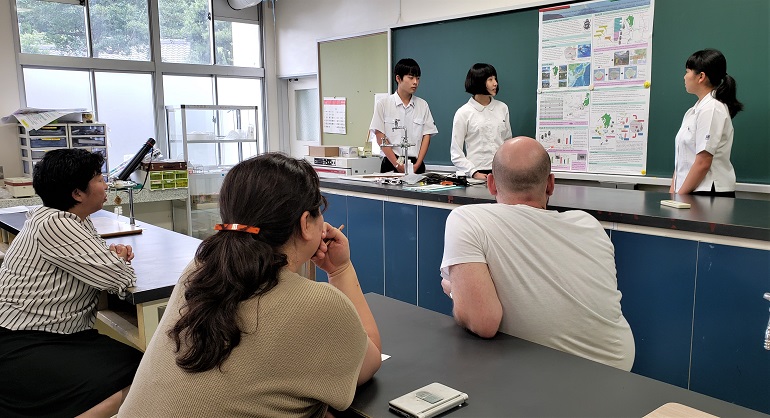

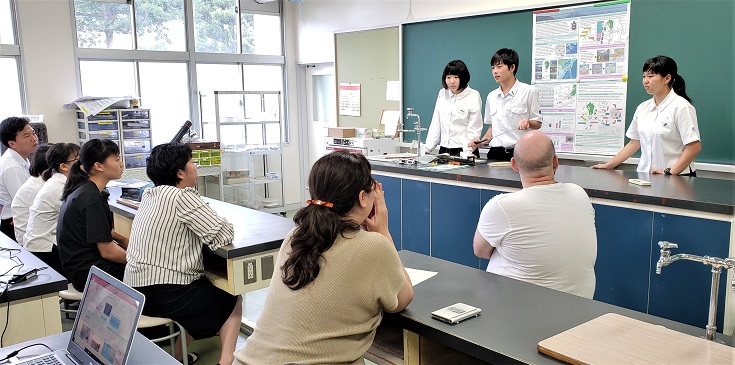

1月28日(火),SSH成果発表会が行われました。会場は高大連携をさせていただいている第一工業大学のキャンパスをお借りしました。

第一工業大学の石元先生のご挨拶。

国分高校SSH活動の概要説明をSSH委員会の生徒が行いました。

舞鶴最先端研修(於 東京大学等)の報告。

続いて普通科自主セミの課題研究発表。12月に行われた校内の発表会で上位に入った5チームが発表しました。

まずは雑草班。「国分寺跡地の外来植物の研究」

ジェンダー班。「女性の社会進出を阻む要因」

口頭発表の会場となった大きな講堂は1・2年生全員約600名が座っても十分余裕があり,写真では分かりませんが後ろには保護者席もあります。全員が注目しています。

茶節班。「茶節を活かした霧島包み」

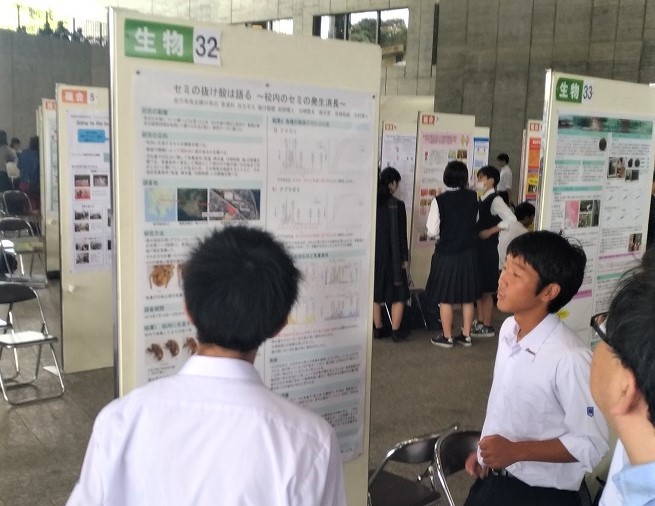

抜け殻班。「セミの抜け殻は語る~校内のセミの発生消長」

観光班。「霧島市の活性化のためにできること」

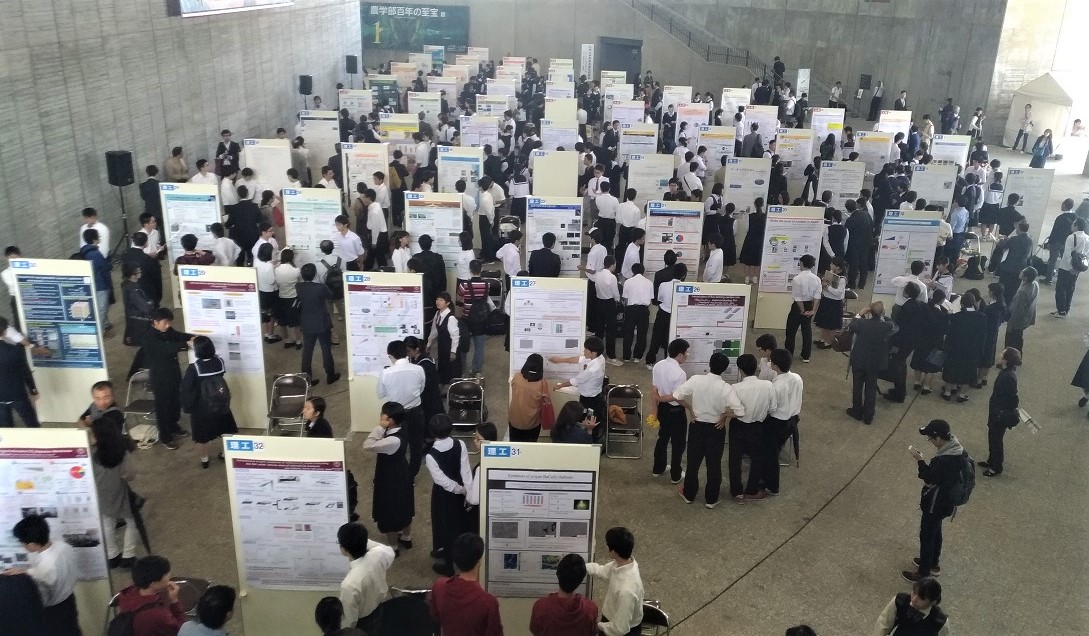

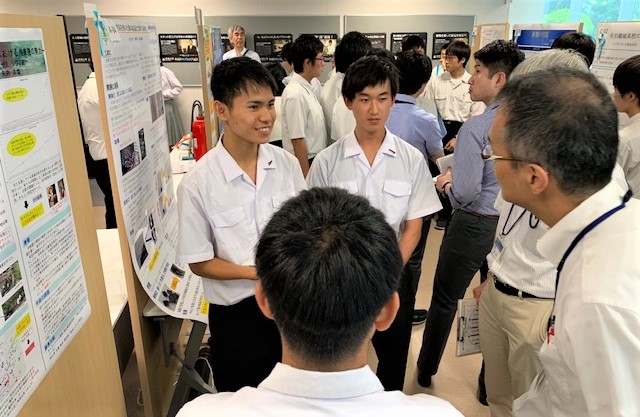

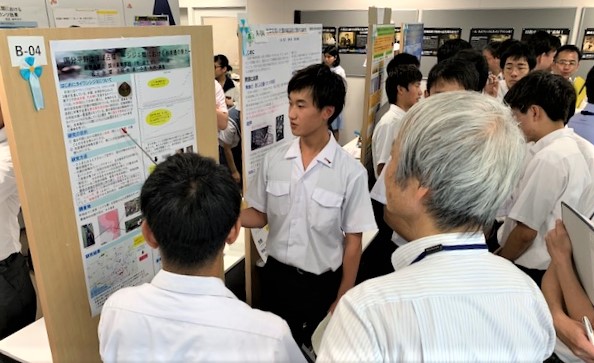

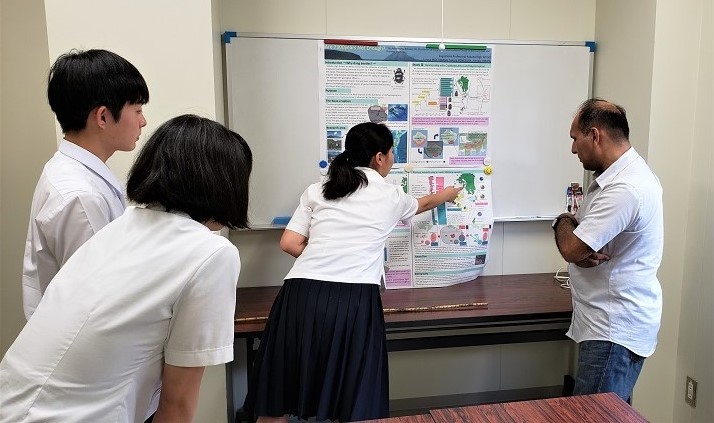

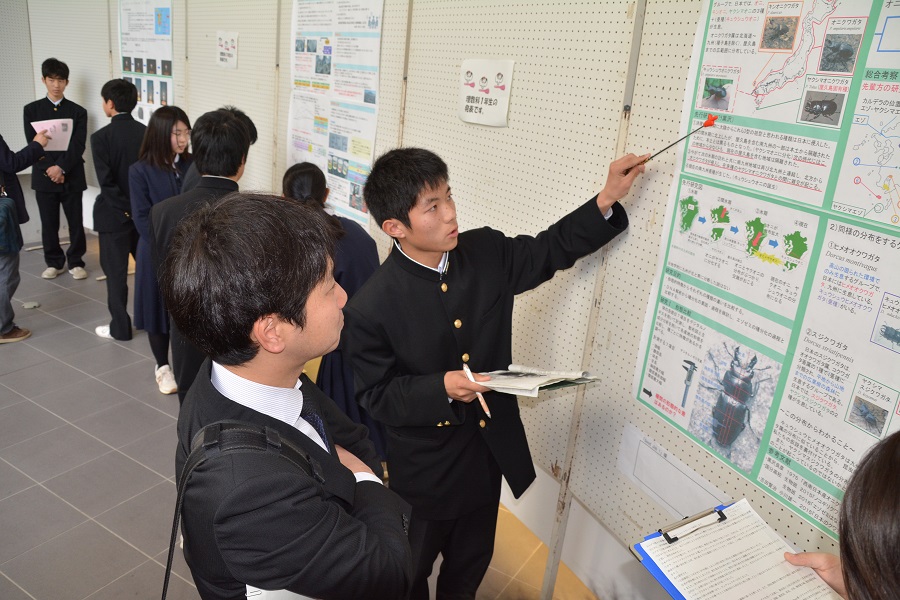

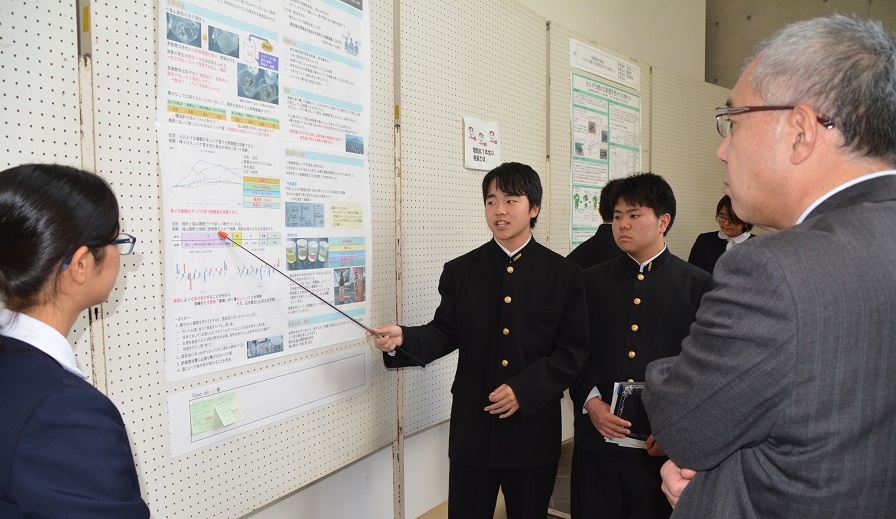

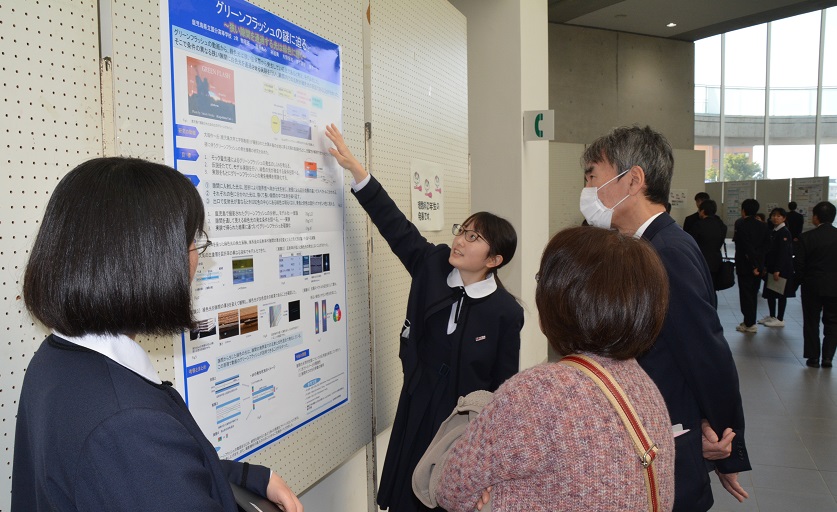

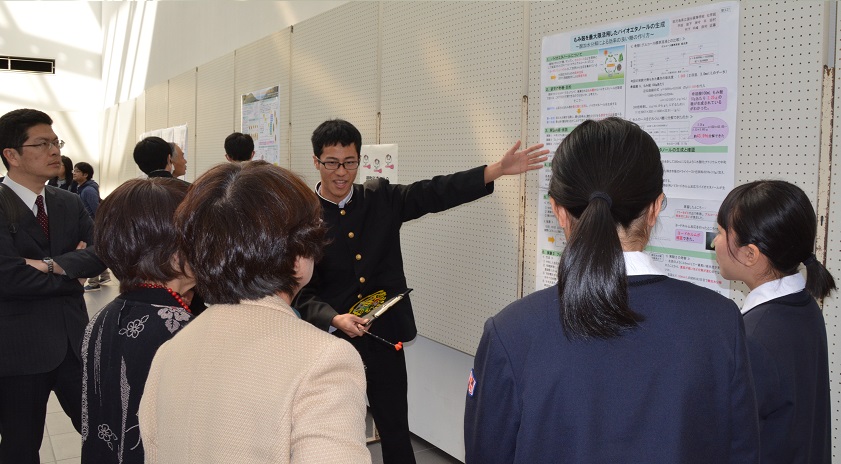

昼食をはさんで,午後はポスター発表。前半は2年生(1時間),後半は1年生(1時間)。

「日本神話と火山信仰の関連性に関する考察」

「 Youは何しに鹿児島へ?」

「因幡の白兎」

「スパイクの助走の歩数によるジャンプの変化について」

「お茶の染色における媒染液による差」厳しくも温かいコメントをいただきました。

「おくらの認知度と給食の関係」霧島市の職員の方たちも見に来てくださいました。

「国分大根復活!~家庭の食卓へ」 試食用の漬物のかぐわしい香りが漂っていました。美味しかったですよ。

「片頭痛を改善しよう!」

「ジョロウグモの生態」

「日本と海外の高校の違いは」

「集中力を上げるには」

「出水に侵入したリュウキュウアブラゼミはどこから来たのか」

「蜃気楼の研究」

「姶良市山田川河床の堆積物はどんなイベント堆積物であるか」

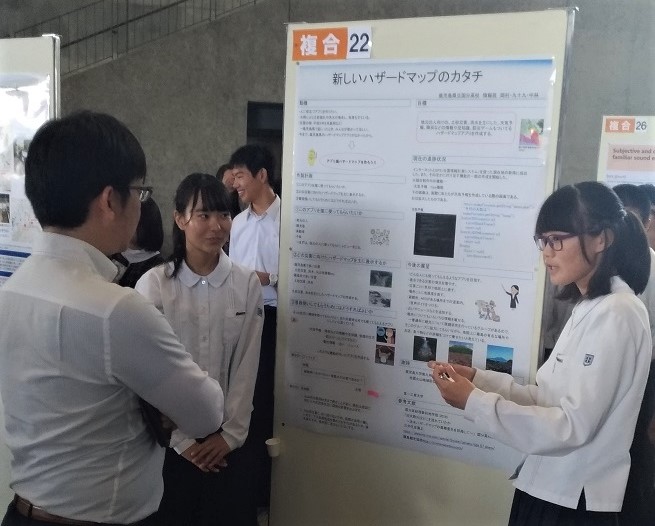

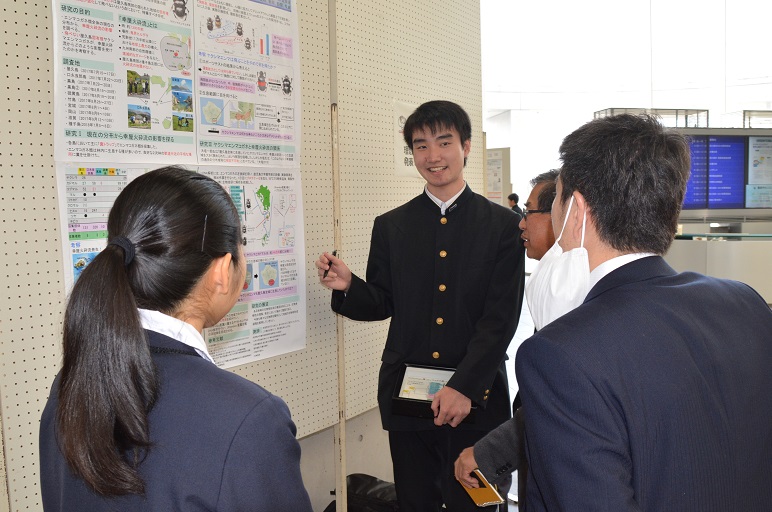

「新しいハザードマップのカタチ」保護者や一般の方からも貴重なアドバイスをいただきました。

「女性の社会的地位を向上させるには」 英語での質問に答えられましたか?

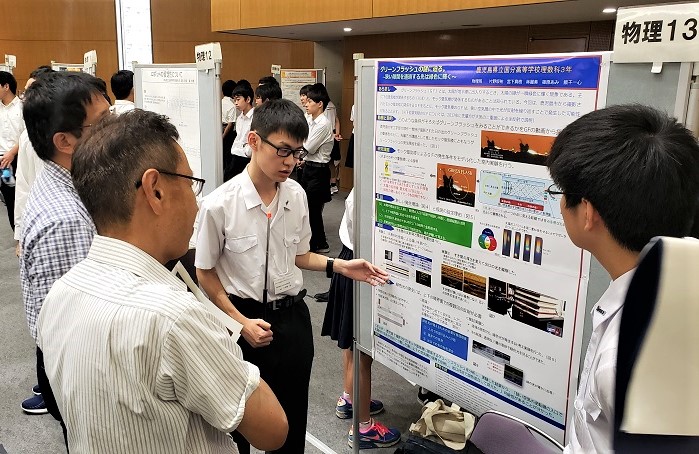

「紙飛行機をより遠くに飛ばすには」 他校の先生方にも審査に加わっていただきました。

ポスター発表のあとは再び大講義室に戻り,理数科2班の口頭発表。

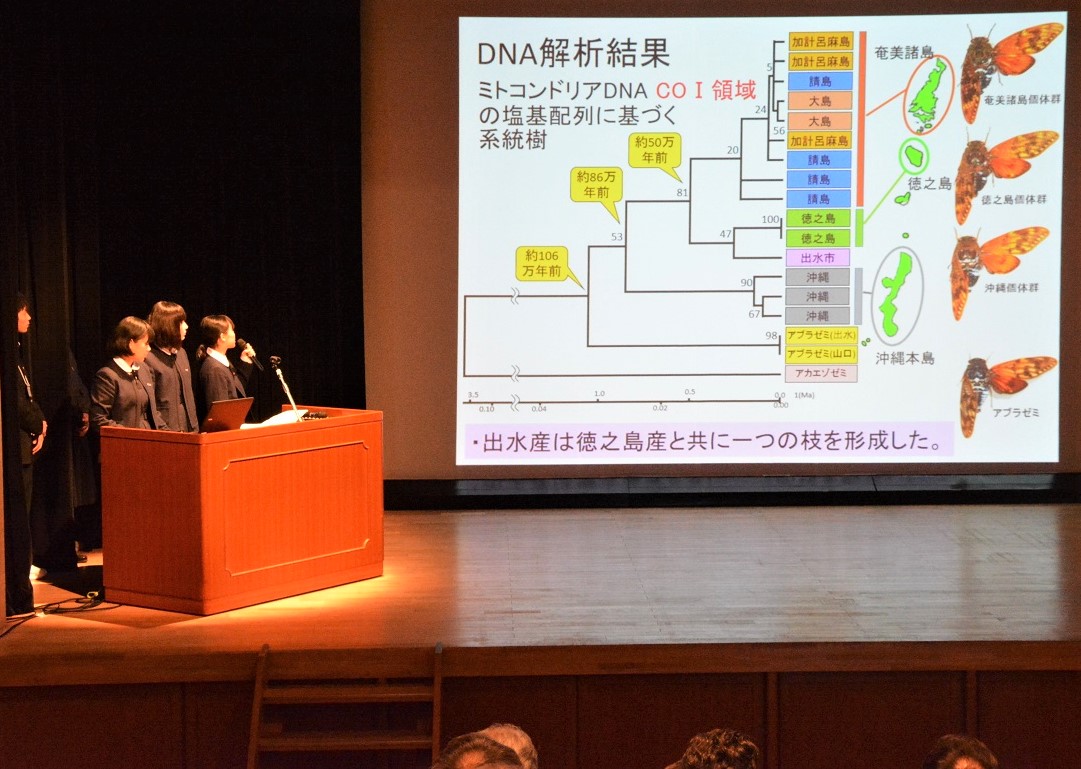

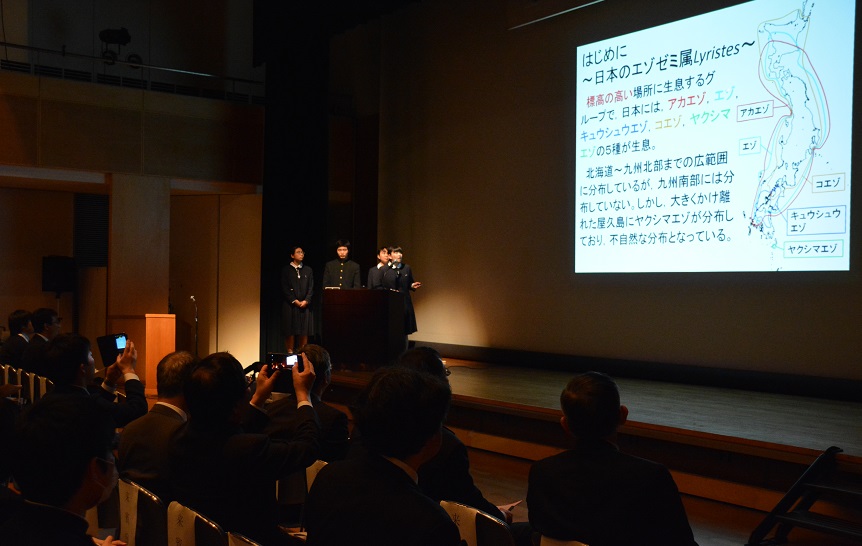

生物班。「出水に侵入したリュウキュウアブラゼミはどこから来たのか」

化学班。「酢酸菌の活動変化による副産物の変化について~特産物から新たな酢を!~」

国分高校のSSH活動は,理数科を中心として普通科生徒にも浸透しつつあり,非常に多くの生徒が課題研究に真剣に取り組んでいます。この取り組みが進路決定や進学後の学習,さらには将来の生き方にも生かされるよう,今後一層の努力をしていきたいと思います。

第一工業大学の先生方,運営指導委員の先生方を始め,関係の皆様に厚く御礼申し上げます。

保護者の皆様におかれましても,SSH活動のさらなる活性化,国分高校の活性化に向けてご助言ご指導をいただければと思います。

2020年01月27日(月)

科学リテラシー 特別授業「鹿児島の天然記念物」

1月24日(金),理数科1年生の科学リテラシーの授業の一環として,元埋蔵文化財センター所長の寺田仁志先生に特別授業をしていただきました。寺田先生は元々は高校の生物の教員であり,県立博物館の主任学芸主事を務めたこともあります。そして現在も鹿児島県における天然記念物の指定に関わるお仕事をされています。要するに鹿児島県の天然記念物について最も詳しい方です。

天然記念物指定までの流れや鹿児島県にどんな天然記念物があるかなど,詳しく教えていただきました。貴重な写真もたくさん見せていただきました。

授業が終わったあとは,天然記念物カワゴケソウとそれを食べる蛾についての研究に挑戦するカワゴケソウ班が研究計画を発表し,貴重なアドバイスをいただきました。

寺田先生貴重なお時間を割いていただき,ありがとうございました。

2020年01月16日(木)

理数科朝礼(1月)

1月16日(木),1月の理数科朝礼が行われました。今回から3年生は参加しないので,1・2年生のみの朝礼になります。

2年生のスピーチ。

1年生のスピーチ。

理数科主任のW先生のお話。

南極探検で知られる白瀬矗(しらせ のぶ)の生涯に触れ,その言葉を引用して「初心忘るべからず」,「初心を貫くためには普通の人の二倍も三倍も頑張らねばならぬ。」と話されました。そして最後に,今の君たちは,まずはしっかりとした初心を持たねばならない,と結びました。

3年生は数日後にセンター試験を控えています。1・2年生の皆さんも,1年後または2年後の自分をイメージし,気を引き締めて頑張ってください。

2019年12月23日(月)

校内課題研究発表会&かごしまの未来(あす)を語る会

12月23日(火),校内課題研究発表会が行われ,その一部を三反園県知事が参観し,「かごしまの未来(あす)を語る」座談会も合わせて行われました。参加したのは1・2年生全員。

午前の部,理数科課題研究6班のステージ発表。まずは情報班。

数学班。

化学班。

物理班。

4班の発表が終わったところで,三反園知事が到着。

地学班。三反園知事は最前列の席で参観されました。

生物班。後半の2班はすごいプレッシャーだったと思います。

発表後,地学班と生物班は三反園知事からインタビューを受けました。地学班の宮本君,ガチガチに緊張しているのが伝わってきます。

生物班も緊張気味です。

続いては普通科生徒による「私が県知事になったら」。これは純心女子大学で行われた英語プレゼンテーションコンテストで発表したものです。鹿児島県をよりよくするための様々な提言を英語で行いました。知事の前で発表するのは勇気がいります。

このチームは随分にこやかにインタビューに答えていました。

続いて「かごしまの未来(あす)を語る」座談会。次々飛び出す生徒からの質問に的確に答えてくださいました。

生徒会長からお礼の言葉。

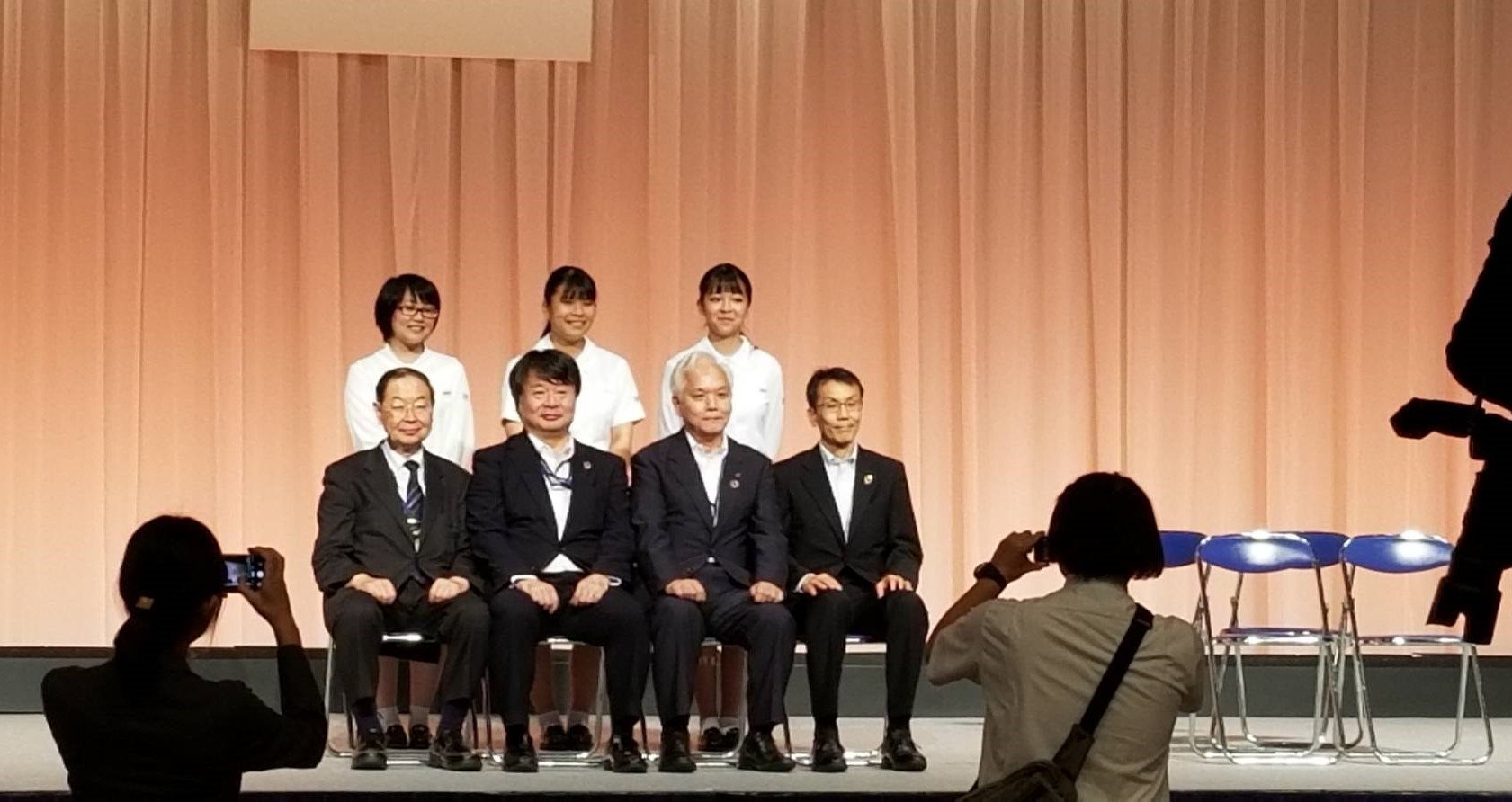

三反園知事を囲んで記念撮影。

三反園知事,お忙しい中ありがとうございました。

昼食をはさんで,午後は普通科2年生の課題研究ポスター発表。1年生は発表を聞いてコメントを書き,「Good Job」欄に貼り付けていきます。

発表する2年生も,聞いている1年生もみんな真剣です。

国分高校生の課題研究の「本気度」を感じていただけたのではないかと思います。

理数科2年生もポスター発表に参加しました。化学班はできあがった酢を手の甲に一滴垂らして,試飲(試しなめ?)をしてもらっていました。そういう意味ではポスター発表向きかもしれませんね。

3年生は授業中ですが,7月に行われた「CASTIC」でグランドアワード1等を受賞した3年生2人は特別に参加しました。ポスターの作り方や発表の仕方など,1・2年生にとっては大いに参考になったのではないでしょうか。

冬休み明けの1月末には,SSH成果発表会も行われます。今日質問されたことやいただいたアドバイスを活かし,さらに研究に磨きをかけて臨んでください。

1・2生の皆さん,お疲れ様でした。

2019年12月16日(月)

集まれ!理系女子 女子生徒による科学研究発表交流会

12月14日(土),奈良女子大学で開催された「集まれ!理系女子~女子生徒による科学研究発表交流会(関西大会)」に理数科2年生の化学班の女子2名が参加しました。

会場となった奈良女子大学記念館は明治42年に完成した由緒ある建物で,国の重要文化財に指定されています。

開会式の様子。

課題研究ポスターセッションの様子。

化学班の発表の様子。机には試飲のための酢が並んでいます。

大会後半の研究分野別ワークショップの様子。他校の生徒や奈良女子大学の先生方とグループを作り,情報交換を行いました。

今後の研究に役立てられるといいですね。お疲れ様でした。

2019年12月13日(金)

理数科朝礼(12月)

12月12日(木),12月の理数科朝礼が行われました。3学年そろって行う最後の理数科朝礼です。

3年生のスピーチ。

2年生のスピーチ。

1年生のスピーチ。

理数科主任のW先生のお話。

先日ノーベル化学賞を受賞された吉野彰さんのリチウムイオン電池の話題に触れ,「基礎研究と応用研究はどちらも大事。今君たちが行っている基礎研究が何か大きな発見・開発に繋がるかもしれません。将来ノーベル賞を受賞したら,授賞式のスピーチで『国分高校理数科で学んだの基礎のおかげです』と言うんだよ!」

そんな日が来るといいですね。世界に羽ばたけ国分高校理数科!

2019年12月09日(月)

サイエンスキャッスル 2019で化学班がポスター発表優秀賞!

12月8日(日),熊本市の熊本第二高校で行われたサイエンスキャッスル2019に3つの課題研究班が出場しました。

まず午前中はポスター発表です。

理数科サイエンス部2年生物班。「出水市に侵入したリュウキュウアブラゼミの研究」。生物班は午後の口頭発表にエントリーしているので,ポスターはオープン参加です。

理数科サイエンス部2年化学班。「特産物から新たな酢を!」。作った酢のサンプルを持っていき,なめてもらったのが好評だったようです。

審査員の先生方もずっと笑顔でした。いい雰囲気で発表できたようですね。

他校の生徒もたくさん聞きに来てくれました。

普通科2年自主ゼミ「抜け殻班」。「セミの抜け殻は語る」。こちらも楽しそうに発表できていました。

昼食をはさんで口頭発表です。生物班は12チーム中11番目の発表でした。この大会の口頭発表は7分という短時間なので,時間内に収めるのが大変です。

生物班は,受賞はかないませんでしたがよく頑張っていました。次に向けての課題を見つけることができました。

そして,化学班がポスター部門で優秀賞(2位タイ)を受賞しました。おめでとうございます。

出場したメンバーはもちろんですが,同行した理数科1年生も大いに勉強になったと思います。今後の研究活動に生かしてほしいと思います。

2019年11月25日(月)

バイオ甲子園 2019 優秀賞!

11月23日(土),熊本市の国際交流会館で開催されたバイオ甲子園2019に,理数科サイエンス部2年生物班が出場しました。この大会では,一次審査を勝ち抜いた11チームのみがこの日の口頭発表に出場できます。

国分高校は昼食後,10番目の発表でした。研究テーマは「出水市に侵入したリュウキュウアブラゼミはどこからきたのか」。

研究の動機,目的,先行研究,調査地等の説明。

研究1(形態比較),研究2(抜け殻調査),研究3(体内卵数調査)の説明。

研究4(DNA比較)の説明。

考察の説明。

質疑応答の様子。会場全体はこんな感じです。他校の生徒や審査員の先生方から多くの質問が出ました。

口頭発表の後はポスター交流会。ポスター発表を通して他校の生徒や先生方と交流ができました。

表彰式。

昨年に続き優秀賞(2位)を受賞! 最優秀賞と「紫紺の優勝旗」を逃したのはちょっと残念ですが,それでも受賞はうれしいですね。

閉会式後に記念撮影。

会場となった国際交流会館の目の前は,まだ修理中の熊本城。入口にある加藤清正公の像の前でも記念撮影。時間がなくてお城の近くまではいけませんでしたが,石垣も含めてかなり修復が進んでいるのが分かりました。

生物班の皆さん,お疲れさまでした。

2019年11月18日(月)

ジオ体験クルーズツアーに参加しました

11月17日(日),霧島市観光協会が主催する「高校生を対象としたジオ体験クルーズツアー」に10名の生徒が参加しました。

午後1時頃,隼人港から2隻の船に乗って出発。

ほぼ真南に進み,桜島の北側にある新島(しんじま)を目指します。結構風が強かったです。

新島に到着。新島は桜島の北東約1.5kmにあり,燃島(もえじま)とも呼ばれます。

霧島ジオパークの石川先生から,島の成り立ち等について説明していただきました。「今年7月に元島民のご夫婦が島に戻ってこられ,再び有人島になりました。」

港にある「ようこそ しんじまへ」と書かれた歓迎ののオブジェ。

船長さんに島を案内していただきました。

後ろはアコウの木でしょうか。集落内にはアコウの群落があります。海に囲まれ温暖な気候であることがうかがえます。

5m位の崖で,「燃島貝層」と呼ばれる地層を見ることができました。白い貝殻を多く含み,白い帯のようになっていました。

新島を後にして桜島の「付け根」にあたる牛根を目指します。

牛根付近には温泉の湧き出しているところがあり,海が薄い緑色になっています。

これはカンパチの養殖いけすでしょうか。アオサギとダイサギが休んでいます。後ろには牛根大橋が見えています。

帰りには海上から敷根の「若尊(わかみこ)神社」を見ることができました。遊歩道があるので次は歩いて行ってみたいですね。

隼人港に戻る頃にはだいぶ日が傾いていました。

霧島ジオパークの雄大さ,素晴らしさを体感することができました。

霧島市観光課,霧島市ジオパーク推進課,ジオパーク推進委員の関係者の皆様ありがとうございました。

2019年11月04日(月)

読売学生科学賞

11月3日(日),鹿児島市立科学館で日本学生科学賞 鹿児島県審査の表彰式が行われました。

理数科サイエンス部3年生物班のヤクシマエゾゼミの研究が「鹿児島県知事賞」を受賞しました。おめでとうございます!

昨年のヤクシマエンマコガネの研究に続いて連続の受賞になりました。上位入賞の研究は,このあと中央審査に進みます。

※11月16~17日に中央審査が行われました。残念ながらヤクシマエゾゼミの研究は入賞を逃しましたが,中学校の部で川辺中学校が中央審査を勝ち抜いて最終審査(東京 科学未来館)に進出し,入選1等を受賞したそうです。おめでとうございます!

2019年10月21日(月)

九大アカデミックフェスタ

10月19日(土),九州大学で行われた九大アカデミックフェスタに,理数科2年生の物理班,化学班,生物班,地学班,数学班,情報班(計6班),普通科2年自主ゼミの観光班,ジェンダー班,茶節班,水班,抜け殻班,シジミ班,雑草班(計7班),総計13班42名が参加しました。

会場は九州大学伊都キャンパス。ありがちな記念写真をパチリ。

ポスター発表の会場はこんな感じです。結構な数の高校生が参加しています。

普通科自主ゼミ抜け殻班。「セミの抜け殻は語る ~校内のセミの発生消長~」

理数科化学班。「特産物から新たな酢を!」

理数科情報班。「新しいハザードマップのカタチ」

他の学校の発表を聴くのも,とても大事です。

多くの班にとっては初めての発表となり,いい経験になりました。残念ながら国分高校からの入賞はありませんでしたが,いろいろと勉強になったと思います。

参加した生徒の皆さん,お疲れ様でした。

2019年08月23日(金)

全班入賞の快挙!中国四国九州理数科大会

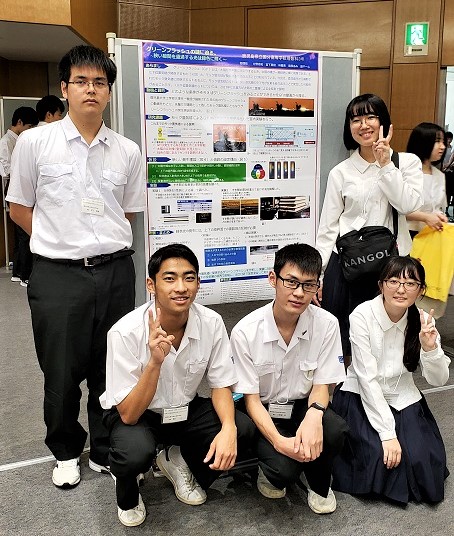

8月19日(月)~20日(火),中国・四国・九州理数科高等学校課題研究発表大会(山口大会)が行われ,理数科3年生全員(4班)と理数科1・2生10名が参加しました。

7:00学校出発。途中事故のための渋滞があり,13:20会場着。すぐにポスター部門の発表が始まりました。

最初に審査があったのは地学班「錦江湾奥部の活断層の研究」。とても興味を持ってくださり,手応えは十分だったようです。

ほぼ同時進行で物理班「グリーンフラッシュの研究」。審査中です。

そして化学班「バイオエタノールの研究」。こちらも審査中ですが,審査員の先生も笑顔でとてもいい雰囲気ですね。

1日目を終えて。3年化学班全員集合。

全国総文祭に続いて,またも生物班は2日目の発表となり,夜は宿舎のロビーで発表練習。

8月20日(火),大会2日目。生物班が出場するのはステージ部門です。中国・四国・九州16県の代表1チームが発表します。「ヤクシマエゾゼミの研究」もこれが最後の発表です。

ステージには生物班12名のうち4名が上がりました。

質疑応答で一部きちんと答えられず,ちょっと不本意な発表だったようです。

すき間時間で2年生の生物班(アブラゼミ班)の生徒は山口県山口市産のアブラゼミを採集。見事な網さばきでした。

表彰式を待つ間に物理班集合。

地学班も集合。

表彰式。

まずポスター部門の発表がありました。まずは物理ポスター部門,「優秀賞(2位),鹿児島県立国分高校!」

続いて化学ポスター部門,「優秀賞(2位),鹿児島県立国分高校!」

さらに続いて地学ポスター部門,「最優秀賞(1位),鹿児島県立国分高校!」

そして最後にステージ発表部門,「優秀賞(2位),鹿児島県立国分高校!」

ということで出場した全ての部門で入賞を果たしました。理数科3年生全班入賞です。会場がちょっとざわついたのも無理はありません。数学も入れてポスター5部門とステージ部門合わせて14チームが名前を呼ばれたうちの4チームが国分高校!

ステージ発表優秀賞(2位)の表彰。

地学ポスター部門,最優秀賞の表彰。

毎年過去最高の成績でした,と書いている気がしますが,今年も過去最高の成績となりました。全班入賞はスゴイと思います。同行した1・2年生の皆さん,来年以降さらに超えていってください。

ポスターの前での集合写真がなかったので,生物班集合。

8月21日(水),自主的に野外巡検の日。山口と言えば秋吉台!秋吉台と言えば秋芳洞!日本最大規模の鍾乳洞です。

開門?開洞?と同時に黒谷口から入洞。真っ先に出迎えてくれたのは「黄金柱(こがねばしら)」と名付けられた巨大な石灰華柱。

どんどん下っていきます。

映画の「アルマゲドン」でこんなシーンがありませんでしたっけ?

こちらは「百枚皿」。どうやってこんな状態になるんでしょうね。ちなみに実際には皿の数は500枚以上あるそうです。

こちらは一般のコースから外れた「冒険コース」。確かにちょっと急峻。懐中電灯を持って歩きます。

正面入り口に抜けました。霧が出てちょっと幻想的です。

橋の欄干にいたニホンアマガエル。

野外巡検後半は秋吉台科学博物館へ。博物館前のカルスト台地。石灰岩が露出しています。手前に見える窪地は「ドリーネ」と呼ばれる地形で,石灰岩が溶けてできたすり鉢状の窪地です。

博物館ではまず秋吉台の成り立ち等について説明を受け,映像で学習しました。

続いて化石発掘体験! 手順や注意点をしっかり聞いて…,

いざ化石発掘!

腕足類やサンゴ,アンモナイト,フズリナ等の化石を探します。アンモナイトが欲しいなあ。

博物館の先生に鑑定してもらっています。「おっ,サンゴだ。よく見つけたねえ」

見つけた化石を塩酸で処理中。泡が出ているのが分かるかな?これで表面がきれいになって見やすくなります。

ちょっと見せてもらいました。なるほど,腕足類らしき化石がいっぱい見えます。

12:00秋吉台を後にして鹿児島への帰路につきました。

最後となる理数科大会で好成績を収め,野外巡検もとても有意義なものになりました。

理数科の皆さんお疲れ様でした。3年生はこれでサイエンス部引退です。これからは受験勉強をしっかり頑張ってください!

2019年08月09日(金)

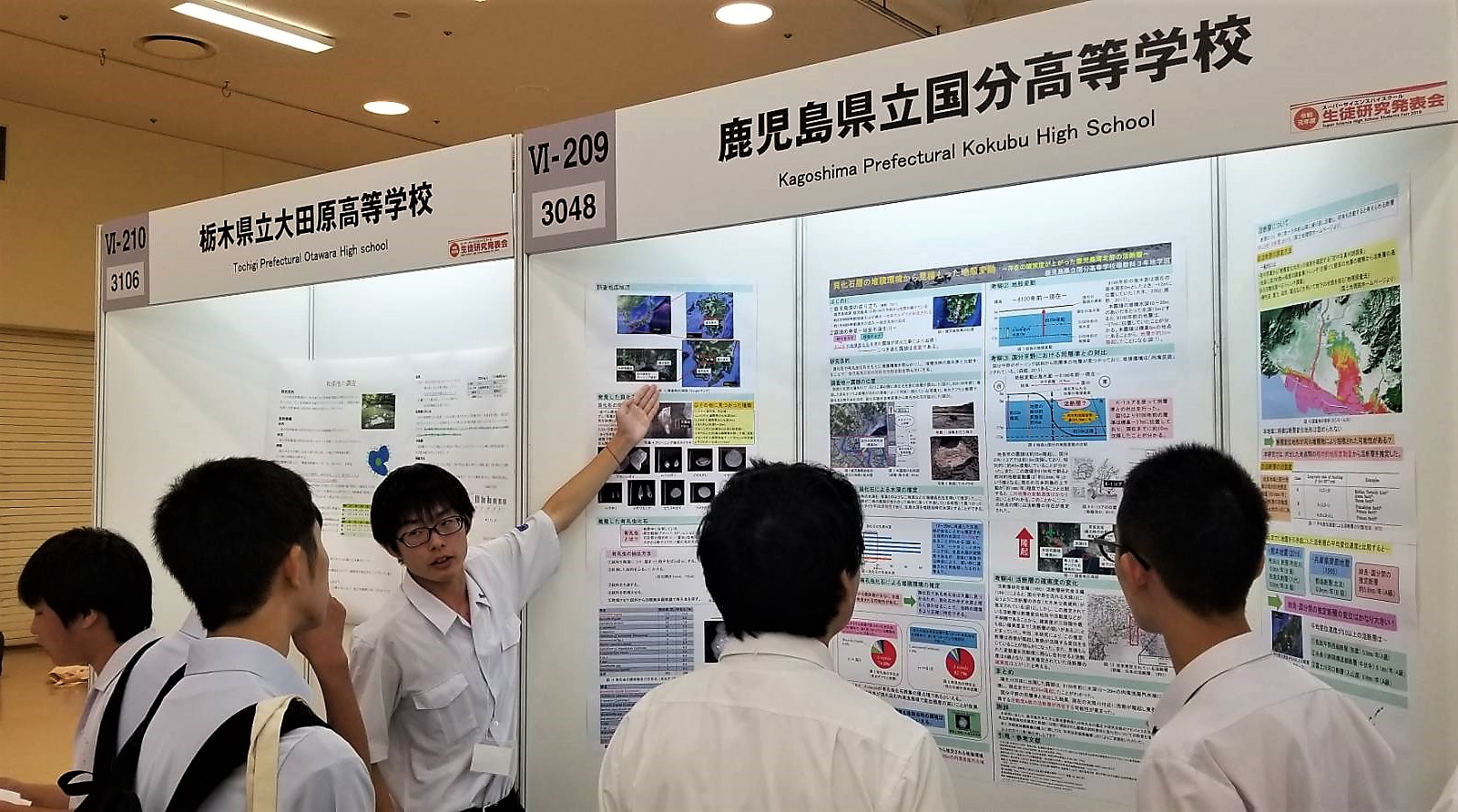

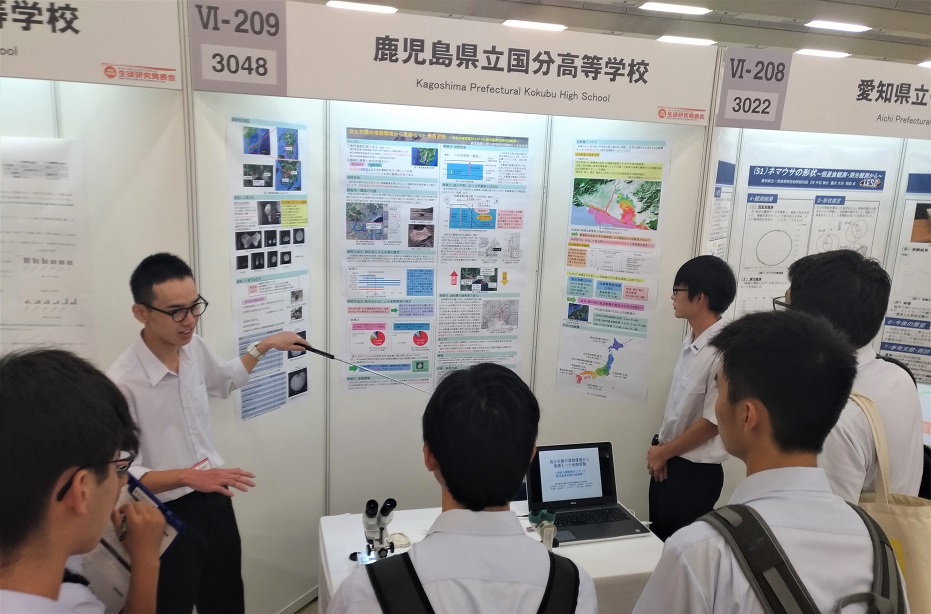

SSH生徒研究発表会 出場報告

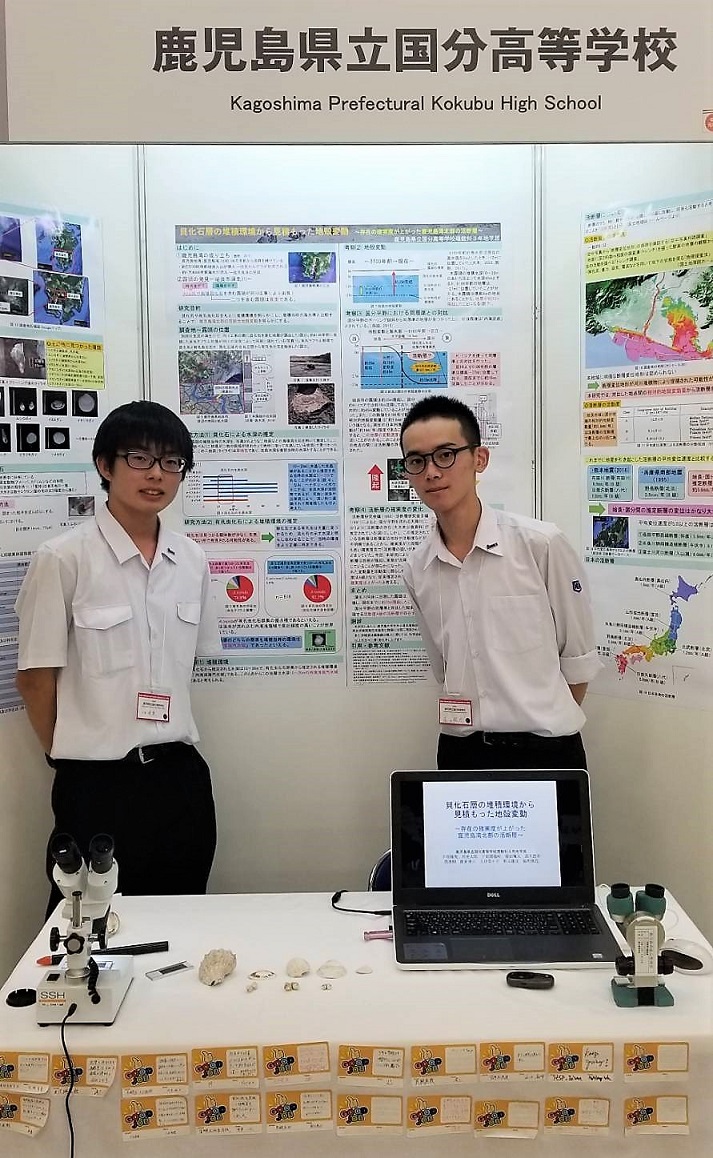

8月5日(月)~6日(火),神戸で開催された令和元年度 SSH生徒研究発表会に,国分高校を代表して3年地学班の平田くんと藤田くんが出場しました。昨年「文部科学大臣表彰」を受賞した大会です。1・2年生の希望者の中から選ばれた3名も同行しました(下写真)。さらにここには写っていませんが放送物理部の3名は開会式・表彰式等の司会者として参加しました。

開会式前の様子。参加校一覧を見ると,これまで科学コンテストで成果を上げてきた全国の高校が並んでいます。蒼々たる顔ぶれです。

司会の大役を務める3名はスタンバイ完了!

開会式の様子。ちょっと緊張した面持ちの放送物理部3名。全国のSSH校の代表生徒,引率の先生方,審査を行う大学の先生方,日本科学技術振興機構(JST)や文部科学省の職員の方々等,総勢数百名が見守っています。緊張するなというのは無理な話です。

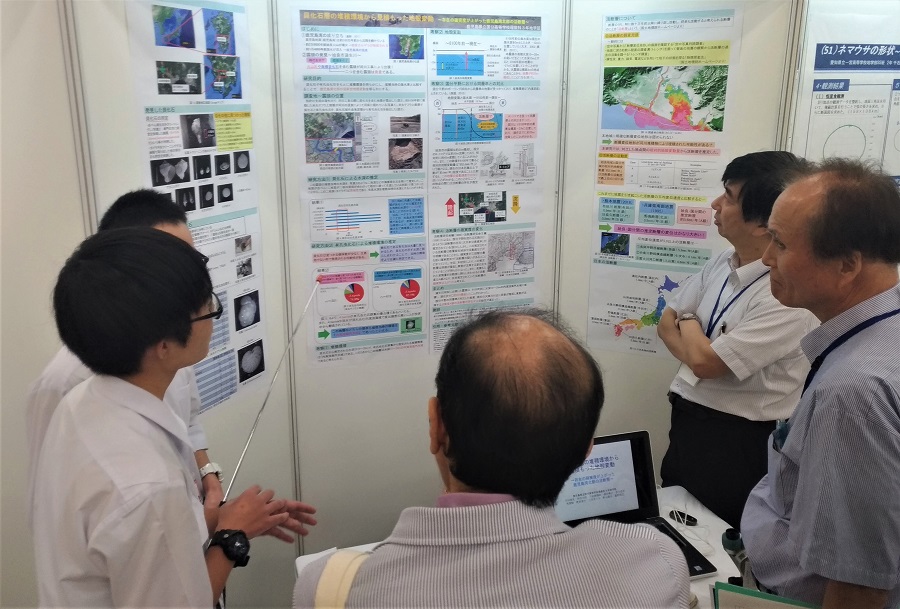

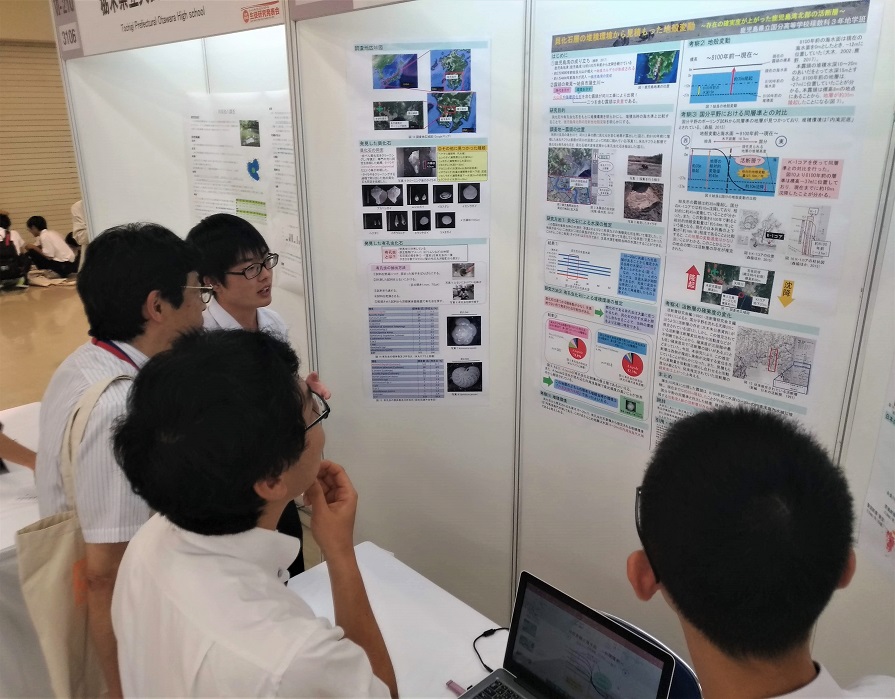

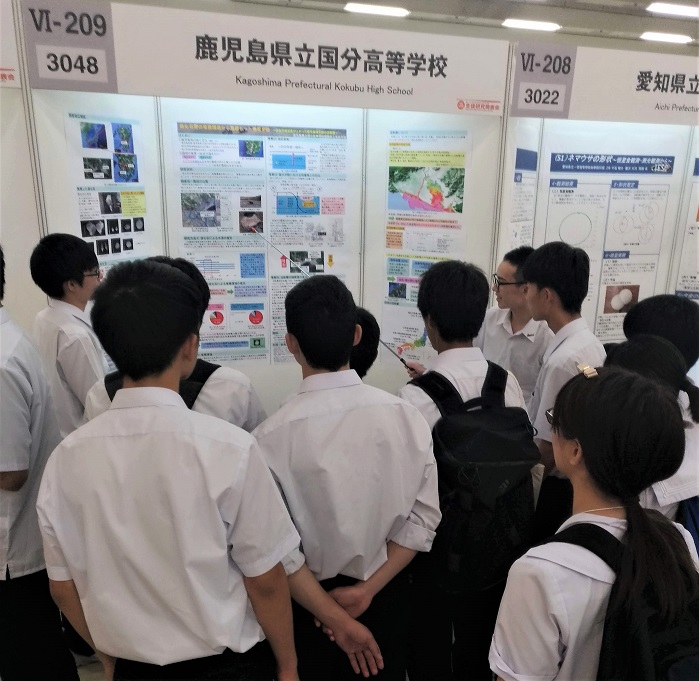

さあポスター発表が始まりました。地学班の研究テーマは,「貝化石層の堆積環境から見積もった地殻変動」。

多くの方が聴きに来てくださいました。

こちらは審査の様子。ピリピリした緊張感が伝わってくるようです。

JSTの職員の方も熱心に聴いてくださいました。

参加している他校の高校生もわんさか来て盛り上がっています。

放送物理部の3名も全国のハイレベルなポスター発表を見学。外国からの参加者とも交流できたようです。

発表を終えた地学班の2人。立ちっぱなしで,さすがにちょっと疲れたようです。たくさん貼ってもらった「コメントシール」に癒やされます。

1日目のポスター発表をもとに審査が行われ,各部門の1位の研究が2日目の口頭発表に進むことが出来ます。

しかし夕方の結果発表では国分高校の名前は呼ばれず,2日目に残ることは出来ませんでした。昨年に続いての「2連覇」を狙っていたのですが,残念ながら叶いませんでした。

それでもやれるだけのことはやりました。多くの優れた発表を聞き,学ぶことも多々ありました。同行した1・2年生にとっても大きな刺激になったと思います。

司会の大役を果たした放送物理部の3名は,閉会式終了後に来賓の方たちと記念撮影。

参加した生徒の皆さん,お疲れ様でした。

2019年08月01日(木)

CASTIC成果報告記者会見

7月31日(水),国際大会(CASTIC)での最高賞受賞を報告する記者会見が本校会議室で行われました。記者会見用の「背景」はSSH主任の濱田先生と教頭先生が頑張って作ってくださいました。

記者会見中は担当の先生方も前に座っていたため,会見中の写真がないのが残念です。下の写真は会見終了後の写真撮影時のものです。

結局そのあとも数名の記者さんたちからいろいろと質問されていました。

こんなに取材を受けるのも,人生でそうあることではないですよね。貴重な経験です。

CASTIC終了後ももうしばらく忙しいかもしれません。

ご出席くださった記者の皆様,ありがとうございました。

2019年07月30日(火)

サイエンスインターハイ 2019 で応用生命科学科賞受賞!

7月28日(日),熊本市の崇城大学で行われたサイエンスインターハイ2019に,理数科3年の生物班と化学班,そして普通科2年のシジミ班が出場しました。

国分高校3チーム9名,会場前にて。

3年化学班。バイオエタノールの研究。

3年生物班。ヤクシマエゾゼミの研究。

2年シジミ班。国分平野のシジミ類の研究。国分高校でSSHがスタートして普通科でも課題研究が始まって以来,初の普通科からの科学コンテスト出場となります。しかもいきなりのコンペティション部門!

ガチガチではありますが,頑張って説明しています。

ちょっと慣れてきたかな?

表彰式。

残念ながらシジミ班のコンペ部門入賞はなりませんでしたが,国分高校SSHにとって大きな一歩となりました。

化学班は学科賞での入賞ならず,生物班が「応用生命科学科賞」を受賞しました。

参加した生徒の皆さんお疲れ様でした。

2019年07月30日(火)

全国総文祭 参加報告(自然科学部門)

7月27日(土)~29日(月),佐賀市の佐賀大学において,全国高等学校総合文化祭(総文祭)自然科学部門が開催されました。理数科3年の物理班,生物班,地学班の3班から4名ずつ,計12名が鹿児島県代表として出場しました。

7月27日(土),鹿児島中央駅から九州新幹線に乗り,10時半頃会場の佐賀大学に到着。天気がよすぎて,鹿児島よりずっと暑いなと思っていたら,このあと土砂降りになりました。

16時5分,物理班の発表です。会場は満席です。応援に駆けつけてくれたY教頭先生の姿も見えます。

発表はとてもうまくいきました。

質疑応答も,笑顔で的確に答えていました。

17時40分,地学班の発表。

こちらも発表はうまくいきました。

質疑応答では鋭い質問もありましたが,一生懸命答えていました。

1日目終了後,会場の外で反省会。このような直後の反省会が次につながります。

明日撮れるかどうかわからないので,とりあえず国分高校選手団全員で記念写真。

物理と地学の2班は1日目で発表が終わり,落ち着いて過ごしましたが,生物班は明日の発表に備えて男子の部屋で最後の発表練習です。

7月28日(日),この日は秋篠宮さまと紀子さまがポスター発表会場にいらっしゃるということで,黒服の警備の方たちがたくさんいました。

10時25分,生物班の発表。

発表も問題なく,質疑応答はこれまでで一番しっかりと的確に答えられたと思います。

昼食後,コース別に野外巡検に出かけました。

生物班はまず伊万里市にある「佐賀大学海洋エネルギー研究センター」を訪れました。

波力等,海に関わるエネルギー開発に関する研究所で,とても勉強になりました。

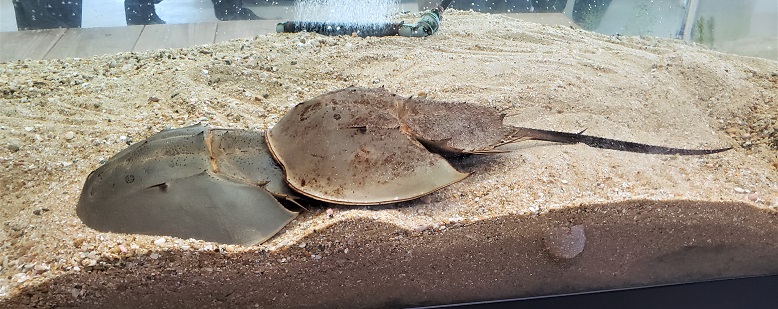

続いてカブトガニの一大産卵地として天然記念物にも指定された「多々良海岸」を見学しました。

飼育展示施設もあり,生きたカブトガニを見ることができました。写真は成体のペアで,前(写真左)がメス,後ろ(写真右)がオスです。

尾の先まで約10cmの幼体。手に乗せてもらいました!

ふ化直後の1~2cmの幼体。愛らしいですね。

7月29日(月),最終日。

まずはニホニウムの発見者である森田浩介氏による講演「新元素の探索」。

質疑応答の時間は,とても活発にいろいろな質問が飛び出しました。

高度なクイズ形式の生徒交流会を経て,引き継ぎ式。

次回開催は高知県です。佐賀総文祭のマスコット「アサギちゃん」から「土佐なる子ちゃん」にバトンタッチ。

表彰式で壇上に上がる国分高校生の姿をお伝えしたかったのですが,残念ながら無冠に終わってしまいました。満足のいく発表ができた班もあったのですが,他の学校の発表も素晴らしかったので仕方ありません。大いに勉強になりました。総文祭の最高賞は,来年高知で後輩たちがきっと叶えてくれるでしょう。

参加した生徒の皆さん,お疲れ様でした。

2019年07月29日(月)

快挙!国際大会CASTICでグランドアワード1等受賞!

7月22日(月)~25日(木)の日程で,中国マカオで開催された第34回中国青少年科学技術イノベーションコンテスト(CASTIC)に出場しました。昨年のSSH全国大会における文部科学大臣表彰(第1位)の受賞を受けて,「日本代表」としての出場です。メンバーは,3年平田くん,3年米倉さん,2年持永さん(いずれも理数科)の3名です。

7月20日(土),家族と教頭先生に見送られて,鹿児島空港を出発。

経由地の上海空港では,待ち時間を有効に使って野鳥観察。これはヒヨドリの仲間のシロガシラ。日本でも八重山諸島に生息しています。ちなみに今回時々登場する鳥の写真は,写真部員でもある米倉さんがすき間時間で撮影したものです。

上海の浦東空港から約3時間。マカオについたのは22時,マカオ大学内の宿舎に着いたのは深夜0時でした。

7月21日(日),宿舎前にて日本チーム集合。心強いボランティアさんたちとともに,ポスター設営のため発表会場に向かいます。

ポスター発表のブースはこんな感じです。設営が終わったら,違反がないかチェックを受けます。発表内容は昨年文部科学大臣表彰を受けた大隅諸島のエンマコガネの研究ですが,海外での発表用に図版と予備研究の部分を修正し,もちろん全て英語に直しました。

午後はマカオ大学内で,オープニングセレモニーで使うプラカードを作成。元美術部員が活躍しました。

完成!3人でアイデアを出し合い,日本らしいデザインにしました。左上のキジは,日本の国鳥ということで採用されたようです。

15時から予定されていたオープニングセレモニーの予行は,なんと18時30分に始まりました。ボランティアさんの案内でマカオ大学内を2時間散策しても時間を潰しきれませんでした。写真はオープニングセレモニー会場にあった「日本(Japan)」の垂れ幕。プラカードも含めて,日本代表としてきていることを実感しました。

オープニングセレモニーの予行の様子。プラカードを持って国ごとに2人ずつステージに上がり,一言述べて後ろに並びます。中国は省ごとに行います。中国チームのパワーには圧倒されました。ちなみに国旗を持って上がらないようにと厳しく注意がありました。CASTICは純粋に若者たちの科学の発表の場であり,いかなる政治的な問題も持ち込ませないという意図によるもののようです。参考までに,「台湾」は中国の「省」ではなく,一つの国(地域)として扱われていました。

7月22日(月),オープニングセレモニー本番です。日本チームは3年生2人が霧島市からお借りした法被を着て臨みました。意外とリラックスしていますね。

Italy に続いて「 Japan 」がコールされました。ステージ上では,「こんにちは。ひろあきです。さくらです。We are team JAPAN ! 加油!」と日本語・英語・中国語の3カ国語を取り入れて挨拶しました。中国語の「加油(チャーヨウ)」は頑張れ!という意味ですが,これを入れたことで,一段と大きな拍手が起こりました。

中国の要人も加わっての記念写真。スゴイことになっています。これをかき分けて前に行くと…,

こんな感じです。「Japan」見えますか?左上のキジが目印です。

オープニングセレモニー終了後,日本チーム3人で記念写真。後ろはラオスチームのようです。

午後は一般公開でしたが,教員は別のプログラムがあったため,写真は撮れませんでした。こちらはお互いに写した発表練習の様子。

夕方宿舎に向けて歩いていると,日本では渡り鳥として時々見られるホオジロハクセキレイが芝生の上で餌を探していました。

7月23日(火),いよいよグランドアワードの本審査です。日本チームは国分高校の制服で臨みました。6時から朝食ということでちょっと眠そうです。

この日も教員は発表会場に入れないので,写真は審査の合間にお互いにとったり,ボランティアさんが撮ってくれたりしました。この写真は,ねじって組んだはずの手が,ねじれてなーいというのを世界各国に広めている写真です。巻き込まれているのはタイチームとインドチーム,ボランティアの方々のようです。だいぶリラックスして臨めたようです。

審査の合間には,お互いの発表を聞きに行くこともできます。これは韓国チームが聴きに来てくれている様子ですね。大人の政治情勢などここでは関係ありません。

数少ない審査風景の写真。基本的には全て英語で発表です。中には拍手をして絶賛してくださった審査員もいたらしく,ある程度の手応えはあったようです。

夕方からは生徒交流会が行われましたが,教員は入れず,写真はありません。

7月24日(水),この日は終日一般公開ですが,9時30分からと少し余裕があったので,早朝バードウォッチング。マカオ大学は実は中国本土側にあり,マカオとは海で隔てられています。写真はマカオ大学からマカオを望んだもので,大学東側の干潟では多くの野鳥を見ることができました。ちなみに今狙っているのは…,

思いっきり夏羽のアカガシラサギ。ここまで完璧な夏羽は日本ではなかなかお目にかかれません。

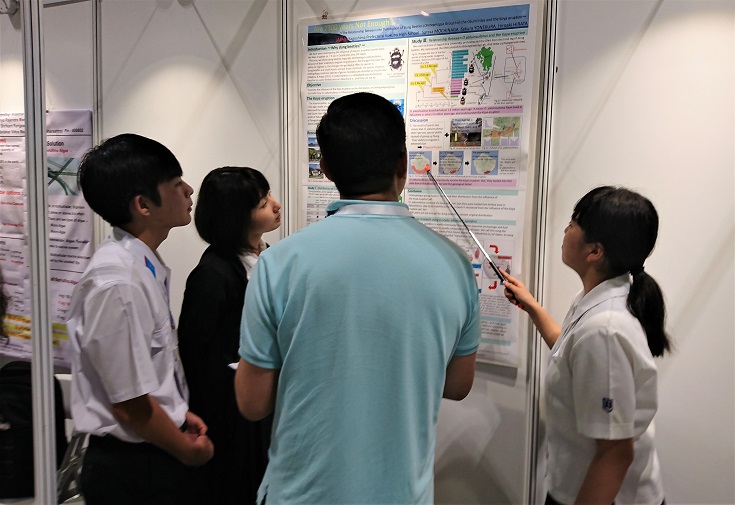

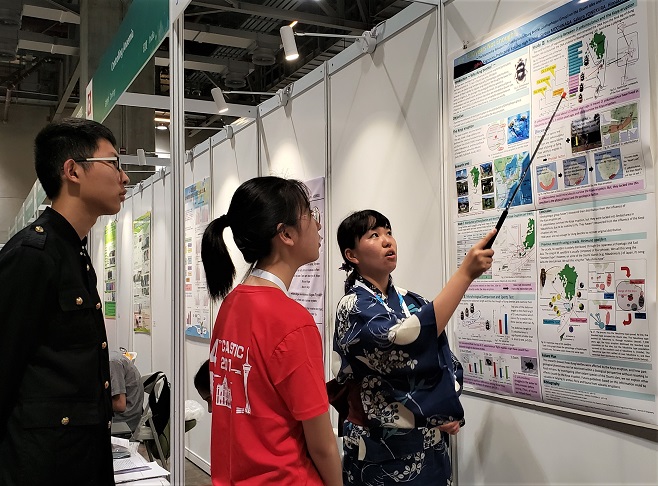

この日の一般公開には,女子2人は浴衣で臨みました。教員も入ってよいとのことで,生徒たちの発表や国際交流の様子をご紹介します。

霧島市からお預かりした霧島市の観光パンフレット(英語版)も配布して,研究内容だけでなく日本や鹿児島県,霧島市の紹介もしました。

もちろんちゃんと研究発表も頑張りました。聴いてくれているのは中国の高校生。

こちらは中国の中学生。とても熱心に質問していました。

こちらはインドチームの引率の先生。

こちらの中国の学生は熱心に話しかけてくれて,様々な議論や情報交換ができたようです。生徒たちが最も刺激を受けた交流になったのではないかと思います。

16時30分にはブースを撤収してマカオ大学へ移動。大学の体育館(開閉会式会場)前で外国チーム全員での集合写真。いろいろな国の国旗が見えます。国旗はありませんが,日本チームはほぼ真ん中に陣取っています。

宿舎に戻って夕食,着替え,一休みして夕方からの特別賞表彰式に備えました。

日本では記録すらないクロエリムクドリが何か言い争っていました。

19時30分からは,Special Award(特別賞)の表彰式。

工学的な研究が評価されやすいと聞いていたので,期待せずに気楽にいこうと思っていると,早い段階で「Japan !」とコールされ,生徒たちは大慌てで壇上へ。「高士其特別賞」を受賞しました!

席に戻って握手を交わしていると,心の準備もないまま再び「Japan !」のコール。生徒たちは何の賞かもわからないまま再び壇上へ。「マカオ大学科学技術イノベーション特別賞」でした!

特別賞を2つもいただき,びっくりの日本チーム。「火山国における生物相形成の新たな視点」という地道な基礎研究が国際大会で評価を受けたことはとても喜ばしいことです。

うれしすぎて,会場の外でもついこんな写真を。霧島市の法被が,ついに世界の舞台でも表彰台に上がりました。

7月25日(木),大会最終日。午前中はマカオ市内観光,午後はグランドアワードの表彰式です。

朝のバードウォッチングでは,日本のモズよりかっこいいタカサゴモズがお出迎え。

マカオ半島部分にあるポルトガル統治時代の遺構,「大三巴」。所々に中国らしさが隠れていました。

マカオタワーにも行きました。橋の向こうに見えるのはタイパ地区。一緒に写っているのは,一番仲良くなったタイチームの高校生。

昼食を挟んで,午後はグランドアワードの表彰式。

開式までの間,スクリーンには大会期間中の若者たちの様子が映し出され,日本チームも何度も登場していました。

さあいよいよグランドアワードの表彰式が始まりました。

3等(銅賞)でコールされず,2等か1等の可能性が高くなりました。

2等(銀賞)でもコールされず,理論的にはあと1等しか残っていません。

「いやいや何ももらえないこともあるかもしれないから期待しすぎるな。メンタルやられるから。」と小声でお互いに話しながらも,どうしても期待してしまいます。

そしてグランドアワード1等(金賞)の発表。発表はアルファベト順です。「Canada,Denmark,Germany…,」そして「Japan !」。日本チーム3人の名前もコールされました。そのあとは耳に入ってきません。鳥肌がしばらく収まりませんでした。あとから動画を見直すと,11カ国が1等を受賞したようです。

ズシリと重い金メダルを手に席に戻った生徒たち。ちょっと実感がわいてきました。

表彰式,閉会式が終わっても興奮冷めやらず,ステージ上でお世話になったボランティアのSamさんやAllenさんたちと記念撮影。

終わってみれば,グランドアワード1等に加えて特別賞2つ受賞,という想定以上の結果を残すことができました。唯一の日本代表チームとしての重責を果たせて,本当にほっとしました。生徒たちにとっては今後の人生に影響を与えるほどの素晴らしい経験になったと思います。国分高校理数科・SSHにとってもまた一つ大きな成果が加わりました。

土台を作ってきた数世代の先輩たち,放課後遅くまでの準備に協力してくださった保護者,国分高校,霧島市,大会関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。

今後とも国分高校をよろしくお願いします。

2019年07月25日(木)

CASTIC 出場 速報

日本代表として,第34回中国青少年科学技術イノベーションコンテスト(CASTIC)に本校生が参加しています。

盛大な開会式が行われ,中国国内ではTV中継されました。

ポスター発表も順調。

コンテスト結果は25日夜に発表されるようです。

2019年07月19日(金)

CASTIC直前発表練習!

7月19日(金),CASTICへの出発を明日に控え,ポスター発表の練習も大詰めです。

この日は平成28年度にロサンゼルスで開催された世界大会(ISEF)に出場したM先輩も駆けつけてくれました。

英語科のT先生も加わってくださり,ポスターの細かな修正や,なるほど!という指摘もありました。

英語科のY先生とALTのJ先生も加わり,本格的な発表練習と質疑応答練習。

ついには普通科課題研究の観光班も加わり,緊張感の中でよい練習になりました。

マカオでは,自分たちの研究の面白さをしっかり伝えてきてください。練習に協力してくださった皆さん,ありがとうございました。

2019年07月18日(木)

CASTICに向けた着付け教室 in 国分中央高校

7月18日(木),CASTIC一般公開の日に浴衣で臨むために,参加する女子生徒2人が国分中央高校に着付けを習いに行きいました。

講師は国分中央高校生活文化科3年生の皆さん。よろしくお願いします。

裾の長さを整えます。

腰紐でその長さを固定し…,

上の部分をかぶせて,「おはしょり」を整えます。

さあ後半戦。帯です。これが難しそうでした。

これマカオで自分でできるの? 家でもう一度練習してください。

できた!一緒に記念写真。

最後はもちろんたたみ方も教わりました。

クラスマッチでお疲れの中,指導してくださった国分中央高校の3名の女子生徒さん,ありがとうございました。

2019年07月12日(金)

CASTICに向けて鹿児島大学で発表練習

7月11日(木),CASTICの発表練習のため,鹿児島大学理学部のハフィーズ先生の研究室にお邪魔しました。

発表を聞いていただいています。まだまだ練習不足で結構ボロボロでした。

「これでいける」,より「このままではまずい」の方が遙かに大きかったと思います。とはいえ多くのアドバイスをいただき,論旨の部分でポスターの修正点も指摘していただきました。CASTICまで残り約10日。今日教えていただいたことをしっかり生かして,よい報告ができるよう頑張ってください。

ハフィーズ先生,お忙しい中貴重なお時間を割いていただき,ありがとうございました。

2019年06月13日(木)

理数科朝礼(6月)

6月13日(木),6月の理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。目前に迫った文化祭について,クラスの準備と生徒会の仕事の両立,クラスの結束について語り,「舞鶴祭(文化祭)を全力で楽しみましょう!」と呼びかけました。

2年生のスピーチ。文化祭について。

1年生のスピーチ。先日のハンドボールの決勝戦や,これから迎える九州大会,全国大会について語りました。

理数科主任の先生のお話。先日のサイエンスフェスタや小惑星探査機「はやぶさ」について触れ,「自分で考えて行動すること」の大切さについて語りました。

6月13日は初代「はやぶさ」が小惑星「イトカワ」のサンプルを地球に持ち帰った日なのですね。

2019年06月05日(水)

入場者数大幅に更新!サイエンスフェスタ大成功

6月1日(土),イオン隼人国分店において,今年もサイエンスフェスタが開催され,理数科の1・2年生全員が参加しました。

会場前では,開始時刻(10時)の10分前にはこのように行列ができていました。さあ何から行きますか?

「これからサイエンスフェスタを始めまーす」という号令とともに,拍手でスタートしました。

まずは「空気砲で遊ぼう」。ペットボトルを半分に切って…,

切り口にゴム風船を切ったやつをはって…,

できた鉄砲で的を倒して遊んでもらいました。子供たちに楽しんでもらおうとする高校生たちの表情がとてもいいですね。

続いて洗濯のりとホウ砂を使って,「スライムを作ろう」。

洗濯のり中のポリビニルアルコール(PVA)という高分子どうしが,ホウ砂によって橋渡しされて結合することでゲル状になります。

絵の具を入れることで,それぞれ好みの色をつけます。さあ混ぜるよー。とても楽しそうです。

ヒンヤリ,ペッタリ,気持ちいいでしょ?子供たちの驚いた表情がたまりません。

お次は「吹き矢を飛ばそう」。厚紙を丸めて筒と矢を作ります。手を切らないように注意してね。

できた吹き矢で的を倒します。さあいくつ倒せるかな?高校生も見守っています。

中には百発百中でほとんどの的を倒した名手もいました。ランキング1位!優勝おめでとう!

途中,テレビの取材も入りました。

「キラキラビー玉作り」では,ビー玉をフライパンで熱し,それを氷水で急速に冷やします。

「さあ,それをライトの上に置くと…,」

「うわーっ」という歓声が上がりました。ビー玉の内部に入った亀裂に光が反射し,とてもきれいです。

残るは「-196度の世界(液体窒素)」。

「バラやアジサイの花を液体窒素に入れると…,中の水分があっという間に凍って…,」みんな聞いてる?

凍ったアジサイの葉っぱをバリバリッと砕いてもらっています。みんな手袋をちゃんとはめてね。膨らんだ風船が縮んで元に戻るのも好評でした。

バレエ教室の生徒さんたちも練習前に見に来てくれました。

今年も親子連れを中心に多くの方がご来場くださいました。ありがとうございました。

入場者数はまさかの408人。昨年まで300人弱だったので,大幅な増加です。今後はさらに面白い実験も工夫して,より一層盛り上げていきましょう。

理数科1・2年生の皆さん,お疲れ様でした。

2019年05月27日(月)

霧島市生物多様性啓発活動~カワゴケソウ観察会~

5月25日(土),理数科サイエンス部1年生の有志9名が,霧島市が主催する生物多様性啓発活動に参加しました。カワゴケソウの観察や保全活動を通して地元の自然や生き物に対する興味・関心を高めてもらおうという取り組みです。活動には他に曽於高校と舞鶴中学校の生徒も参加しました。

まずは牧園横川し尿処理場の会議室をお借りして,カワゴケソウについて学習しました。講師は元県立博物館主任学芸主事で現在鹿児島大学非常勤講師の寺田仁志先生。植物がご専門で,鹿児島県で一番植物に詳しい先生です。カワゴケソウは清流の浅い部分(水中)に生育する植物で,ちゃんと花を咲かせる高等植物です。日本では鹿児島県と宮崎県南部に分布しています。

その後新川渓谷(天降川水系)に移動して,カワゴケソウの観察ポイントへ。途中の道でも様々な植物の説明をしていただきました。

川に下りて,カワゴケソウを探します。しかしなかなか見つかりません。

寺田先生に教えていただきましたが…,どれ?

だから,どれ?

水中ではこんな感じ。こりゃー見つけられないわけだ。

石の表面に薄く平べったい緑色の「根」が張り付いてます。葉は針のように退化しており,根で光合成をするそうです。

寺田先生が見やすい個体を撮影中。その後目の慣れた国分高校生たちも自分でどんどん見つけていました。

観察と昼食を終えて,国分高校生集合。

午後は「馬込の甌穴群」の近くに移動。ここは昨年の大雨で上流から砂が流れてきて,平らな「溶結凝灰岩」の上に生息していたカワゴケソウの上を覆ってしまった場所です。その影響でカワゴケソウは壊滅状態になりました。その砂を取り除き,カワゴケソウが生育できる状態に戻すことが今日のもう一つの目的です。寺田先生から説明を受け,さあ作業開始です。

作業は二手に分かれて行いました。こちらでは一面を覆った砂を全て取り除くことは困難と判断し,真ん中に水路を作ることで次の大雨で砂を流してもらう作戦です。

完全に肉体労働です。腰を痛めないようにしてください。

約1時間半の作業で,ごく一部ではありますが,溶結凝灰岩の河床が姿を現しました。カワゴケソウが戻ってきてくれるといいですね。

分かれて作業していた別の班も合流して,「貫」と呼ばれる半天然の水路に突入しました。左は深いので,右側を注意して進んでください。

火砕流堆積物に走った天然の亀裂の下部を人力で掘って広げたものだそうです。よく見ると,のみの跡がはっきりとわかります。USJのアトラクションよりも迫力があります。

反対側は別の班が作業した付近の滝の上です。ここは是非また来たいです。

全ての作業を終えて,全員で記念撮影。皆さん,お疲れ様でした。

貴重な機会を与えてくださった霧島市環境衛生課の皆様に感謝いたします。今後も機会があれば地元の貴重な植物カワゴケソウの保全作業に協力していければと思います。課題研究で取り組んでもいいかもしれませんね。理数科1年生の皆さん,いかがですか?

2019年05月23日(木)

理数科朝礼(5月)& 告知!

5月23日(木),5月の理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。まさかの音楽部定期演奏会の告知でした。ありだと思います。

国分高校音楽部の定期演奏会は,5月26日(日)14:00開演です。皆さんぜひご来場ください!

2年生のスピーチ。

1年生のスピーチ。「6月1日(土)に行われるサイエンスフェスタ,絶対に成功させましょう!」これからの理数科活動に対する意気込みも含めて,素晴らしいスピーチでした。

理数科出身の教育実習生からも一言。みんなしっかり顔を上げて聞いています。

理数科主任の先生から。

1年生にとっては初めての理数科朝礼でした。これからの理数科の活動,頑張ってください。

2019年04月26日(金)

理数科SR(サイエンスリサーチ)研究計画発表会

4月25日(木),理数科2年生のSR研究計画発表会が地学講義室で行われました。これからこんな研究をします,という計画段階の発表ですが,ここでいろいろなアドバイスや指摘をもらうことで今後の研究が大きく飛躍します。普通科の2年生は体育館でSSHオリエンテーションが行われました。

普通科のSSHオリエンテーションの様子。SSHの副主任の先生がこれからのSSHの活動の流れや心構え等について話をされました。

理数科のSR研究計画発表会の様子。

物理班。炎の研究!

化学班。酢の研究。

生物班。オニクワガタの研究。

地学班。微化石の研究。

数学班。黄金比の研究。お互いに質問しあい,様々な議論がなされました。

一生懸命質問に答えています。

情報班。英語の学習アプリ作成。もっとも反響が大きく,今後の改良に向けて多くの意見が出されました。大きな科学コンテストに応募すること考えましょう!今後がとても楽しみです。

最後は霧島ジオパーク専門員の石川先生から全体に向けてアドバイスをいただきました。

国分高校のSSHの活動は今年も元気に進行中です!

これが「平成」最後のブログ更新になります。「令和」を迎えても,国分高校をよろしくお願いします。

2019年02月22日(金)

SSH成果発表会

2月21日(木),霧島市シビックセンターにてSSHの成果発表会が行われました。国分高校のSSHは多くの方々のご指導をいただき,1年目を終えようとしています。今日はそのお礼と報告の会です。

校長挨拶。

SSH主任の先生から,GS(グローカルサイエンス)やサイエンス研修,舞鶴最先端研修,課題研究等1年間の活動内容や成果が報告されました

続いて1年生のGSで行った課題研究の発表。

「霧島の観光について」

「霧島の水について」

その後は多目的ホール前や1階のホールでポスター発表。

多目的ホール前では,普通科1年生の課題研究班が発表しました。

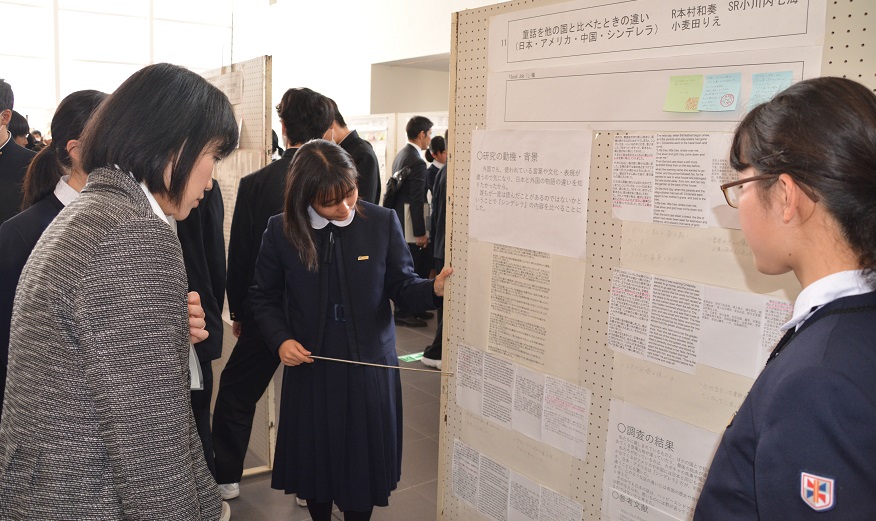

「童話を他の国と比べたときの違い」

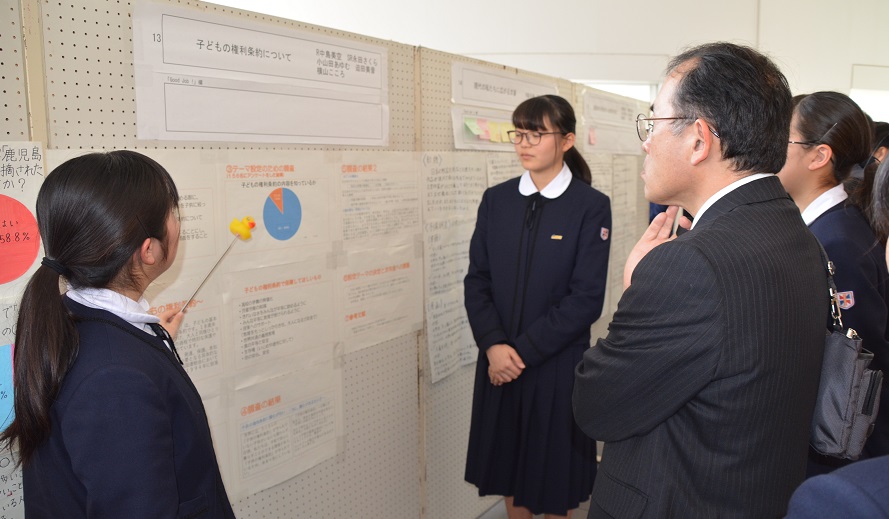

「子供の権利条約について」

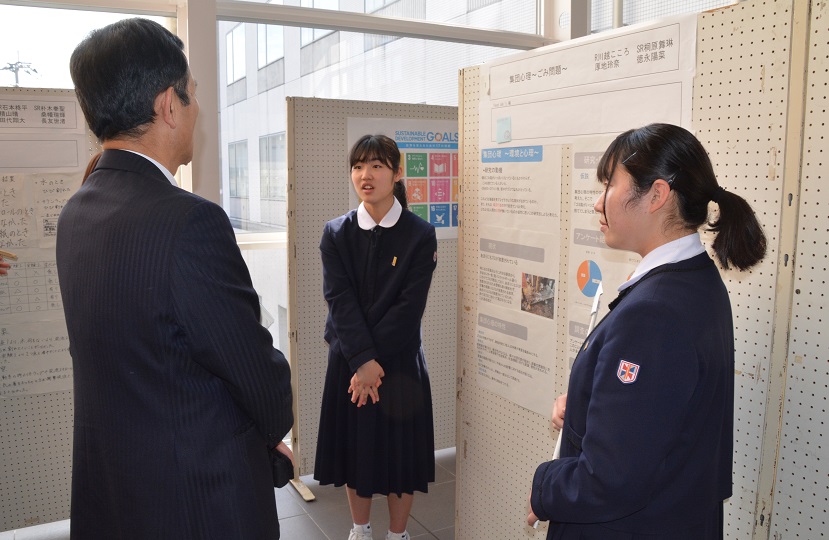

「集団心理~ゴミ問題~」

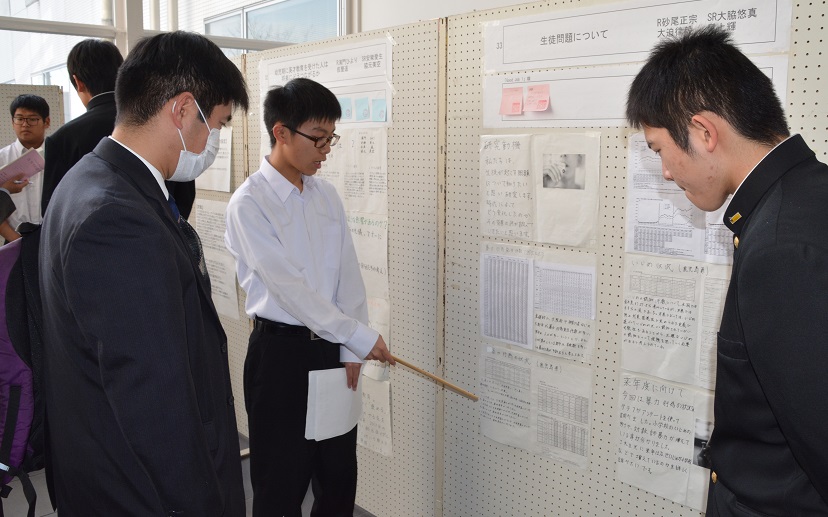

「生徒問題について」

1階のホ-ルでは,理数科の1・2・3年生が発表しました。

1年生物班「ヤクシマオニクワガタの研究」

1年化学班「酢を作ろう」

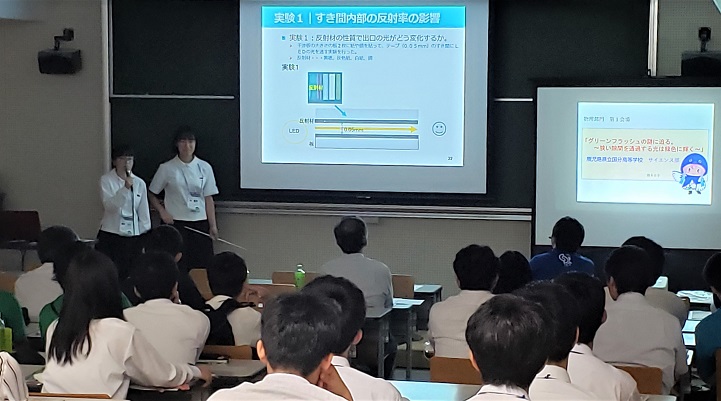

2年物理班「グリーンフラッシュの謎に迫る」

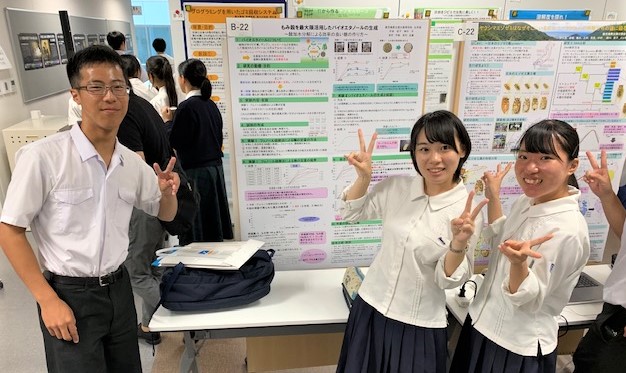

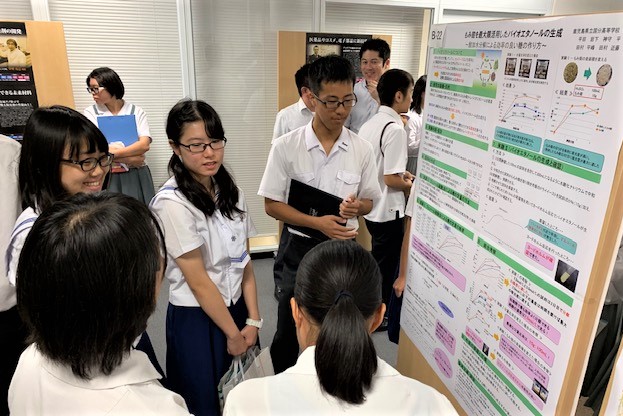

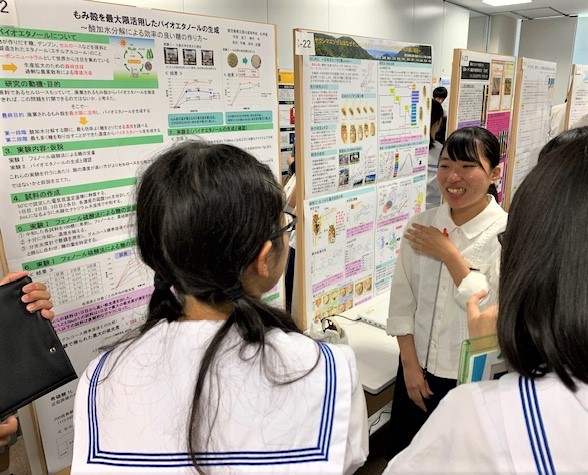

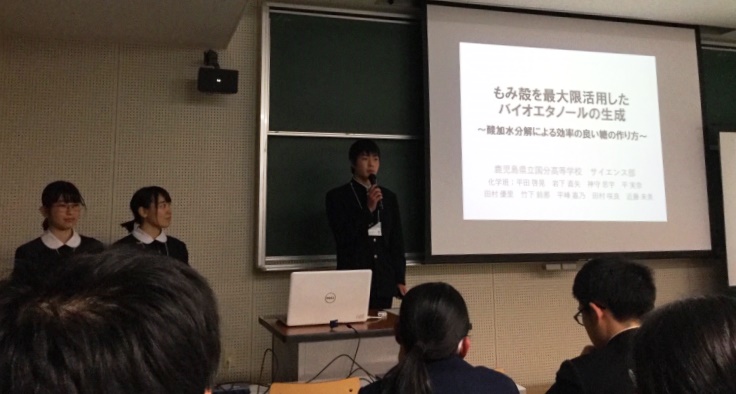

「もみ殻を最大限活用したバイオエタノールの生成」

3年生物班「7300年たっても立ち直れない?~大隅諸島のエンマコガネと幸也火砕流の関係」

昼食は交代でとりました。

午後は再びステージでの発表。

理数科2年生物班「ヤクシマエゾゼミはなぜそこにいるのか?」

会場の1年生からは多くの質問が出されました。GSの講演会でもよく挙手をして質問をしています。このこと自体もSSHの成果かもしれませんね。

理数科2年地学班「蒲生川河川敷で見られる貝化石層の堆積環境を探る」

こちらも質問が相次ぎました。

最後に,元JAXA職員の柳川孝二先生による特別講演「宇宙の扉を開こう~見て,考えて,そして~」。宇宙や未来への夢を語ってくださいました。

成果発表会終了後には,国分高校SSH運営委員会が開かれました。発表会に関しては,生徒からの質問の多さや熱心な取り組みが評価されました。

別室では柳川先生を囲んでの座談会も行われました。役15名の生徒・職員が参加しました。

ご来場くださった皆様,ありがとうございました。今後とも国分高校をよろしくお願いします。

2019年02月04日(月)

サイエンス部 九州大会 初制覇!

2月2日(土)~3日(日),佐賀県の佐賀大学に於いて,九州高等学校生徒理科研究発表大会が行われました。今回は国分高校理数科史上初めて,理数科課題研究の全班=理数科2年生が全員が出場しました。

朝,バスで国分高校を出発し,昼前に佐賀大学に着きました。

午後は各部門に分かれて研究発表です。

物理班の発表(グリーンフラッシュの研究)。

化学班の発表(バイオエタノールの研究)。

生物班の発表(ヤクシマエゾゼミの研究)。

地学班の発表(別府川の貝化石層の研究)。

リラックススしていい発表ができたでしょうか。

2日目の朝,会場前にて理数科2年生全員で記念写真。

2時間ほどポスター発表を見学したあと,部門ごとに生徒交流会。グループに分かれて自己紹介で仲良くなり,マシュマロチャレンジで交流しました。アイデアを出し合い,協力して優勝を目指します。

表彰式では地学班が「最優秀賞」を受賞し,国分高校理数科史上初めて,九州制覇を果たしました!

最優秀賞の大きなトロフィーとともに,地学班の記念写真。

他の班は残念ながら入賞は叶いませんでしたが,大会を通して色々な課題も見えてきたようです。それをもとに研究をブラッシュアップして,夏の全国総文祭や理数科大会で活躍して欲しいと思います。九州制覇を果たすまでには時間がかかりましたが,これからはそれが当たり前になっていって欲しいものです。さあ次は全国制覇です!