分類

2021年09月01日(水)

国分高校通信 R3 5号

国分高校通信 令和3年度 第5号を8月31日(火)に発行しました。

jpg画像と,PDFファイルでご覧ください。

2021年08月31日(火)

分散登校期間中の家庭学習課題一覧

分散登校期間中(8/27~9/12)の家庭学習課題一覧 1学年用,2学年用

下記のPDFファイルを見て,家庭学習に取り組んでください。

課題内容,提出日などです。

2021年08月31日(火)

中学生一日体験入学の日程変更について(お知らせ)

令和3年8月31 日

関係各中学校長 殿

鹿児島県立国分高等学校

校 長 山 﨑 巧中学生一日体験入学の日程変更について(お知らせ)

残暑の候,貴職におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

また,日頃から本校教育活動へのご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。

さて,先般,鹿児島県から新型コロナウイルス感染症防止に関して緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の決定が出されました。本校でも慎重を期すため,8月の体験入学は中止し,下記のとおり,9月,10 月に延期することとしました。各中学校におかれましては,ご準備・ご苦労いただき,大変恐縮に存じますが,改めての計画をさせていただきたいと思います。

つきましては,下記のとおり計画をさせていただきます。改めて申し込みなどをお願いさせていただきます。奮って参加いただけるようよろしくお願い申し上げます。

なお,感染状況によっては,中止とさせていただく場合もあることを申し添えます。

記1 当初の予定

令和3年8月24 日(火)(予備日 8月25 日(水))・・・この日は実施せず,延期2 変更日

令和3年 9月25 日(土) 午前9時~12 時40 分(予定)

令和3年10 月23 日(土) 午前9時~12 時40 分(予定)3 場所

本校 体育館・各教室4 留意点

対象は,中学3年生です。

9月または,10 月の都合のよい日程に参加ください。

新しい申込書をお送りいたしますので,そちらを利用してお申し込みください。

(その際,9月,10 月の区別をしておいてください。)

この後データをメール送信いたします。申し込み締め切りは9/10 でお願いします。5 問合せ

中高連絡係 前園(まえその),小溝(こみぞ),岩脇(いわわき)

教頭(堂薗,山田島) TEL 0995-46-00011 日 時

令和3年 9月25日(土)9:00~12:40

10月23日(土)9:00~12:40

2 会 場 本校体育館,各教室ほか

3 日 程

中学生の体験入学

8:40~ 9:00 受付…体育館入口

9:00 開会

9:00~ 9:55 校長あいさつ・日程説明

生徒会による学校紹介

SSH 活動紹介

普通科・理数科活動紹介

9:55~10:15 移動・休息

10:15~11:05 体験学習

11:05~11:15 アンケート記入・回収

11:25~12:05 理数科説明会

~12:40 部活動見学中3保護者向け説明会

8:40~ 9:10 受付…会場入口

9:10 開会

9:10~11:00 あいさつ

学校概要説明

SSH について

入試について

卒業生の進路状況について

卒業生体験発表(予定)

11:00~11:20 質疑応答・アンケート記入

11:25~12:05 理数科説明会

~12:40 部活動見学

※両日とも同じ日程となります。※詳細は,下記のPDFファイル,エクセルファイルをご覧ください。

8-31 各中学校へ 体験入学の中止・延期のお知らせ[PDF:57KB]

延期 〈別紙1〉令3 中学生体験入学 講座一覧込み希望調査[PDF:102KB]

延期 〈別紙2〉 中3保護者向け説明会(保護者あて案内)[PDF:71KB]

(再)R3年度国分高校体験入学申込書(原本)[XLSX:40KB]

2021年08月30日(月)

分散登校の今後の計画 (~9/12(日)まん延防止等重点措置の期間)

分散登校の今後の計画 (~9/12(日)まん延防止等重点措置の期間)

8/30月 1年生:家庭学習,2・3年生:登校試験8/31火 2年生:家庭学習,1・3年生:登校試験

9/ 1水 1年生:家庭学習,2年生:登校試験,3年生:授業

9/1 から朝課外実施(朝課外は,国分中央高校との時差登校という目的で実施しています。)

朝課外 3年生(I)9/ 2木 1年生:登校試験,2年生:家庭学習,3年生:授業

朝課外 3年生(A)9/ 3金 1年生:家庭学習,2・3年生:授業

朝課外 2・3年生(B)9/ 4土

9/ 5日

9/ 6月 45分授業 1年生:授業,2年生:家庭学習,3年生:授業

朝課外 1・3年生(C)9/ 7火 45分授業 1年生:家庭学習,2年生:授業,3年生:授業

朝課外 2・3年生(D)9/ 8水 45分授業 1年生:授業,2年生:家庭学習,3年生:授業

朝課外 1・3年生(E)9/ 9木 45分授業 1年生:家庭学習,2年生:授業,3年生:授業

朝課外 2・3年生(F)9/10金 45分授業 1年生:授業,2年生:家庭学習,3年生:授業

朝課外 1・3年生(G)9/11土 1・2年生:土曜教室中止,3年生:模擬試験

9/12日 3年生:模擬試験

2021年08月30日(月)

新生徒会役員認証式・表彰式・2学期開始式

8月27日(金),2学期の開始式が放送で行われました。

それに先立って新生徒会役員認証式。代表で新生徒会長のMさんが認証賞を受け取りました。

新生徒会長挨拶。

続いて表彰式。

普通科3年自主ゼミ脱け殻班,県課題探求発表大会 ポスター発表部門 南日本新聞社賞(最高賞)!

2学期開始式。校長式辞。

「東京女子医科大学病院コロナICUの過酷な現場に密着したドキュメント番組がありました。自らも感染するかもしれないという状況の中で看護士さんたちは何を支えに1年間を生きたのか。「使命感を持ち,今やれることをやっていくしかない」という言葉が印象的でした。

ワクチンの登場でその過酷さが少しは改善されつつありますが,デルタ株の蔓延などにより感染者は増加し,自宅療養者が全国で約10万人,鹿児島県でも約1300人います。若者の重症化や後遺症の長期化も報告されています。今後も緊張感を持って感染対策に努めましょう。ICUの看護士さんの言葉のように,「今やれることをやっていく」しかありません。前を向いて,ともにこの困難を乗り越えていきましょう。」

3年生の教室。流石の「聴く姿勢」です。

コロナの影響で実施できない行事等も出てくると思いますが,できる範囲で最大限の努力をしていくしかありません。感染対策をしっかり行い,コロナに負けず有意義な2学期にしていきましょう!

2021年08月29日(日)

G班メンバー「縄文の森不思議体験」で講師を務める

8月8日(日),「縄文の森不思議体験 第1回 みんなが知らない虫の世界」が開催され,普通科3年自主ゼミG(ゴキブリ)班のメンバーが講師を務めました。

参加者は家族ごとにまとまって,お互いに間隔をとって座っていただいています。G班のH君とA君がメインの講師です。ゴキブリが自然の中で果たしている役割等を中心にゴキブリ愛を語りました。

Y教頭先生は自然観察の際の注意点等についても説明しました。

講義のあとは実際にゴキブリを近くで見て,触ってもらいました。子供たち興味津々です。

保護者の皆さんも興味をもってくださり,熱心に質問してくださいました。

勇気を出して触ろうとしていますね。安心してください。大事に飼育された清潔な害のない個体です。

後半は野外に出て実際に生き物観察。元県立博物館学芸員という経歴を持つY教頭先生の本領発揮です。

クヌギの木を見上げています。樹液に何か来ていないかな?

ここは枯れ枝や倒木等を捨ててある場所なので,カブトムシの幼虫などが見つかりそうです。

ここでも生き物を見つけた子供たちが熱心に質問していました。

落ち葉の下で森林性のゴキブリを探したり,朽木の下でカブトムシの幼虫を探したり,子供たちにとってはとても貴重な体験になったのではないでしょうか。

これからもいろいろな生き物や自然に触れて,その不思議さや大切さを知ってほしいと思います。

2021年08月27日(金)

まん延防止等重点措置期間の分散登校等のお知らせ 及び体育祭や部活動の対応について(お願い)

令和3年8月27日

保護者各位

鹿児島県立国分高等学校

校 長 山 﨑 巧

PTA会長 矢野和香奈新まん延防止等重点措置期間の分散登校等のお知らせ

及び体育祭や部活動の対応について(お願い)残暑の候、保護者の皆様方におかれましては、ご清祥のことと存じます。

かねてから、本校教育活動に対してご理解とご協力に感謝申し上げます。

文部科学省及び県教育委員会から、まん延防止等重点措置期間の分散登校の指示及びPTAとの連携推進等に関する通知が届きましたので、お知らせいたします。まず、本校では2学期開始の8月27日(金)から9月12日(日)まで、分散登校を実施いたします。形態は、進路開拓の最重要期にある3年生は通常登校としまして、1年生と2年生を交互に登校させて、学校や交通機関の密を軽減するという対応となります。登校日以外の平常日は、家庭学習日となりますので、時間割に応じて課題等を進めることとなります。分散登校の計画や日程と、さらに自宅学習の課題計画は、早急に配布(ブログ掲載)します。ご協力のほど、よろしくお願いします。

また、国県の通知には、家庭内感染が拡がっており、学校内での感染拡大を防止していくため、教職員・保護者を含めたPTAとして連携することが求められています。

ついては、以下の点について、ご理解とご協力をいただければ幸甚です。

①ご家族のどなたかお1人でも体調に少しでも異変があった場合は、症状がおさまるまで本人を休ませてください。その場合は、連絡いただけれけば全て出席停止とします。

②保健部から健康観察表を配布しました。毎朝の検温や健康状態の把握をお願いします。

③また、学校で体調不良となった場合は、症状がなくなるまで自宅で休養するように説明した上で、安全に配慮して帰宅させます。これも出席停止とします。

④ワクチンの予防効果は100%ではないことから、接種後も三密回避、マスク着用、手指消毒等の感染症対策を続けることとしています。

⑤新規感染者やワクチンを打たれない方々への偏見や誹謗中傷は厳に慎みましょう。

学校職員も同じく自らウィルスを持ち込まないため取り組んでいくこととしています。

生徒、保護者の皆様と教職員の三者で、この期間を乗り切って行ければ幸甚に存じます。

最後に体育祭等についてお知らせします。

本日、県教育委員会から、公立高校で大きなクラスターも発生しており、まん延防止重点措置地域である鹿児島市・姶良市・霧島市の全ての県立学校について、体育祭や文化祭は、少なくとも9月12日(日)までは中止するよう、緊急の通知がありました。残念ながら9月4日(土)に予定されていた体育祭は中止となります。今後の対応については、できるだけ早い時期に皆様にお伝えしたいと思います。

あわせて、部活動は屋内での活動の禁止、屋外での活動も個人活動に限るとの通達もありました。このことから、少なくとも9月12日(日)まで、屋内の部活動はできないこととなります。屋外の部活動も個人練習となります。

ご理解とご協力のほど、宜しくお願いします。

今後、いろいろな事態が予想され、その都度、メールやブログでお知らせします。

ご家庭でも、大変かと拝察しますが、十分ご自愛の上、ご健勝ください。

連絡先 教頭 山田島・堂薗

0995-46-00012021年08月27日(金)

ハンドボール部 インターハイ出場報告

8月17日(火),男子ハンドボール部が福井県で行われた高校総体(北信越総体2021)に出場しました。

国分高校は2回戦で岩手県立不来方高校と対戦。

14-11とリードして前半を終えたのですが,後半は9-13。試合終了間際にたて続けに失点して逆転負けを喫してしまいました。

全国選抜大会で3位となり,今回は全国制覇を目指していただけに悔しい初戦敗退となりましたが,この悔しさがそれぞれの選手にとっての次のステージでの飛躍に繋がると信じたいです。

ブロック大会はコロナの影響で中止となり,3年生はこれで引退となります。後を引き継ぐ1・2年生の皆さん,次こそ全国制覇の夢を叶えてください。

男子ハンドボール部の皆さん,お疲れ様でした。

2021年08月27日(金)

令和3年度 9月行事予定表

令和3年度 9月行事予定表を掲載します。

状況によって変更も考えられます。緊急の場合は,安心安全メールを流すこともあります。

2021年08月27日(金)

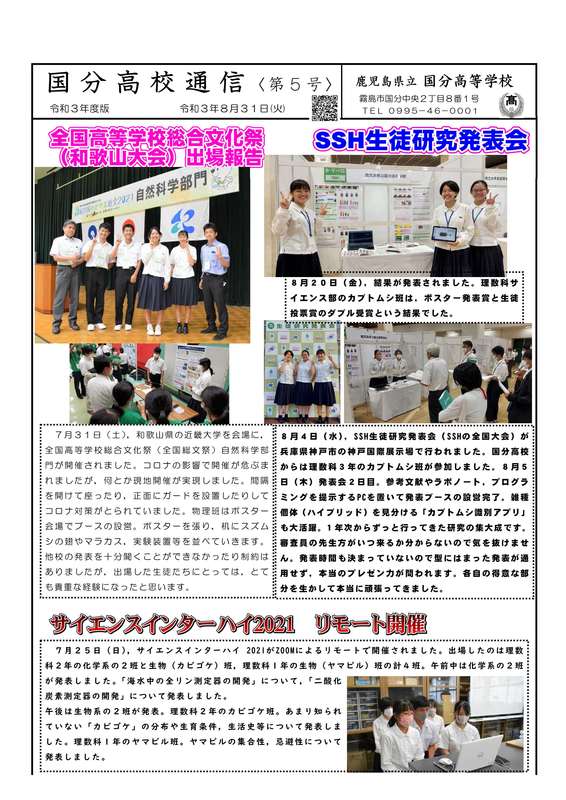

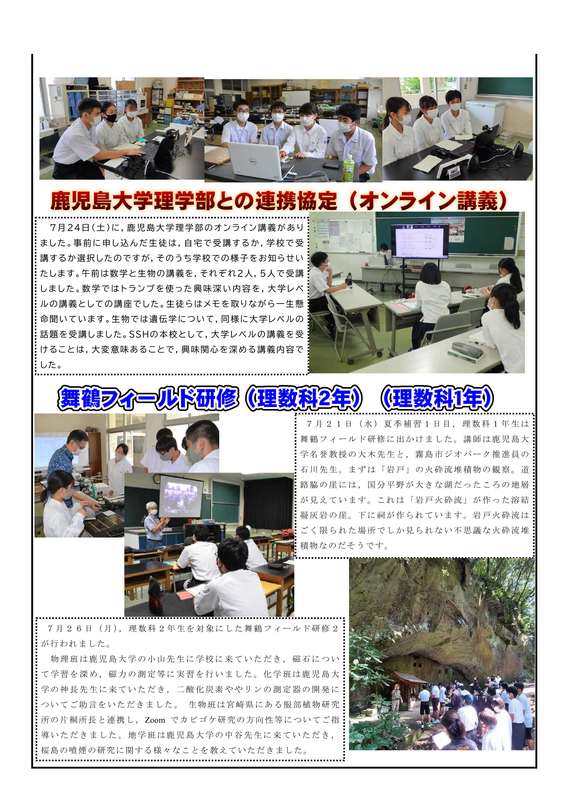

SSH生徒研究発表会(SSH全国大会)でポスター発表賞 受賞!

8月20日(金),先日行われたSSH生徒研究発。表会の全ての結果が発表されました。

国分高校理数科サイエンス部のカブトムシ班は最上位の賞は逃したものの,ポスター発表賞と生徒投票賞のダブル受賞という結果でした。

出場した3人はとても悔しがっていましたが,全国の舞台での入賞です。胸を張っていいと思います。入賞おめでとうございます。

平成30年度のSSH指定1年目での文部科学大臣表彰(最高賞),令和2年度の審査員奨励賞に続く入賞です。国分高校のSSH活動は普通科も含めて全体が盛り上がっています。1・2年生の皆さん,次は2度目の文部科学大臣表彰を狙って下さい。理科や数学,課題研究に興味のある中学生の皆さん,国分高校で全国制覇を目指してみませんか。