分類

2019年07月12日(金)

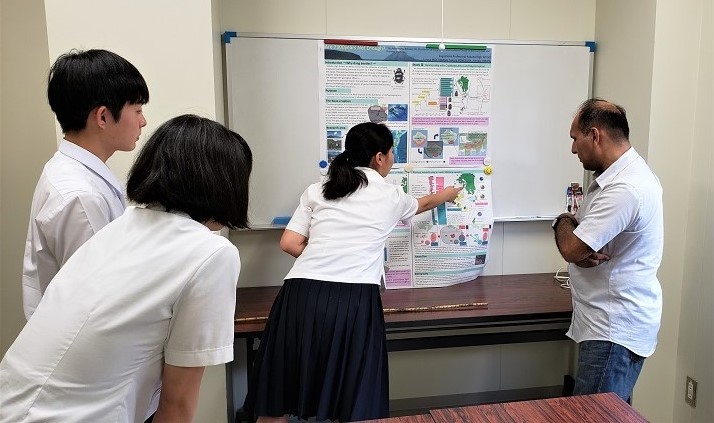

CASTICに向けて鹿児島大学で発表練習

7月11日(木),CASTICの発表練習のため,鹿児島大学理学部のハフィーズ先生の研究室にお邪魔しました。

発表を聞いていただいています。まだまだ練習不足で結構ボロボロでした。

「これでいける」,より「このままではまずい」の方が遙かに大きかったと思います。とはいえ多くのアドバイスをいただき,論旨の部分でポスターの修正点も指摘していただきました。CASTICまで残り約10日。今日教えていただいたことをしっかり生かして,よい報告ができるよう頑張ってください。

ハフィーズ先生,お忙しい中貴重なお時間を割いていただき,ありがとうございました。

2019年07月10日(水)

令和元年度 7月行事予定表【変更版】

考査延期により,行事予定の変更がありましたので,

変更を含んだ7月行事予定表を掲載します。

2019年06月26日(水)

令和元年度 7月行事予定表

7月行事予定表を掲載します。

2019年06月21日(金)

舞鶴祭(文化祭)2日目 ステージ部門(午後)

6月15日(土),舞鶴祭(文化祭)2日目のラスト,午後のステージです。

放送物理部「負けないぞ!」。全国総文祭への出場を決めた映像作品を上映。気象予報士の資格を持つ地学担当のW先生は他にも数多くの資格を持ち,今も次の資格取得のために勉強しています。挑戦する気持ちは高校生のみんなにも「負けないぞ!」。

ダンス部「PASSION」。ダンスにかける情熱を表現しました! 制服でのダンスは新鮮でした。

チアダンスで会場を盛り上げます。男子部員も輝いていました。

照明の工夫もダンスを引き立てました。

しっかり「情熱」は伝わりましたよ。

会場も一体となって盛り上がりました。

幕間にはMCの2人が2階席から熱唱。1000人を超える観客をMCで笑わせ,歌でも聴かせてくれました。スゴイです。

ステージ部門の最後を飾るのは,もちろん音楽部,「キャラフルな国分サウンドをどうぞ!」。55名の部員たちが奏でる"キャラフル”な音色に引き込まれました。

会場全体を使ったエネルギッシュなステージでした。

今日から俺はのテーマ曲「男の勲章」では,恒例のイケメン先生たちも登場!

ダンスパフォーマンスもパワー全開です。

部長の指揮による最後の曲ではスタンドプレイも。

さあいよいよエンディングセレモニーです。

表彰式では各部門の1位から3位までが発表されました。文化祭の花形であるステージ部門の発表は,全ての3年生が注目。結果はすでにお知らせした通り,3年8組が1位を獲得。泣けるくらいうれしい体験というのは貴重です。文化祭実行委員としてクラスをまとめてきた苦労が報われましたね。他のクラスも十分やりがいと達成感を感じられたのではないでしょうか。

生徒会長挨拶。

生徒会執行部を中心に舞鶴祭を運営してきたメンバーがステージに並び,最後の校歌斉唱。

音楽部の生演奏で,国分高校全体が一つになりました。

昨年から始まった1.5日開催。今年は昨年よりもさらに充実していたと思います。来年以降につながるいい形ができてきたのではないでしょうか。

またちょうどいい曇り空でそれほど暑くなかったことも幸いでした。ご来場くださった皆様本当にありがとうございました。

2019年06月20日(木)

舞鶴祭(文化祭)2日目 バザー部門

6月15日(土),舞鶴祭(文化祭)2日目,バザー部門の様子です。

1年2組「HAPPY CORN~弾けるシアワセ~」。愛情たっぷり入りのポップコーンと飲み物を提供。機器の不具合もありましたが頑張りました。

1年5組「The かき氷」。全商品150円で多くの種類をそろえました。一番忙しそうでした。

2年1組「 "Cha" nvas ~霧島カフェ ー 霧島茶 × Chanvas~」。霧島茶を使用したスイーツや飲み物をメインに販売。テーマがしっかりしており,教室の設営やネクタイなどの服装にもこだわっていましたね。バザー部門堂々の1位獲得!

2年3組「ピーターパンのメロンパンアイス工房」。メロンパンとアイスの夢のコラボ。暑い時期にぴったり!

2年5組「2525サンドウィッチ&どうなつ」。焼きどうなつ,食べ損ねました…。写真撮るよと言ったせいでちょっと堅くなっていますが,明るい雰囲気でバザー部門3位獲得!

2年6組「りえとゆうきの『肉巻きおにぎり』」。文字から垂れているのは肉汁でしょうか?それともタレでしょうか?という疑問は残りながらも,バザー部門2位獲得!

2年8組「有島食堂 with 小溝パイン」。唐揚げ丼と冷やしパインを販売。おいしかったですよ。

美術部「!!! Art Club !!!」。生徒館2階の中央踊り場で,手作りのキーホルダーや絵はがきを販売。後ろは価格表ですね。

SSH委員会「物品バザー」。保護者の皆様からご提供いただいた物品を販売。「明日は父の日」コーナーもありました。H先生提供のオオクワガタも売られていました。売上のは約8万円は今後のSSH活動に有効に使わせていただきます。物品を提供してくださった皆様,購入してくださった皆様,ご協力ありがとうございました。

家庭クラブ「手作りバザー」。国分桃太郎トマトカレーと福山の黒酢を使ったスイーツを販売しました。トマトカレーは絶品でしたよ。また食べたいです。

国分高校の文化祭は,ステージだけじゃない!展示もバザーもとても充実しています。

2019年06月19日(水)

舞鶴祭(文化祭)2日目 展示部門

6月15日(土),舞鶴祭(文化祭)2日目,展示部門の様子です。

1年1組「写真スポット」。最近流行の”インスタ映え”を狙った写真スポットでした。

1年3組「第三監獄からの脱出」。牢屋に入れられたあなたに10分間だけ脱獄のチャンスが!家族の頭と体を総動員して,監獄と化した3組から脱出せよ。皆さん苦労していました。設定の面白さとスリルがが受けて,展示部門 見事1位獲得!

1年4組「令和映え」。令和の成り立ちや万葉集のことなどを調べて展示しました。折り鶴で作った「令和」の文字がかわいかったですね。

1年6組「バカっこいい1-6~アオハルシアター~」。青春をテーマにした恋愛ストーリーの中にちりばめられたバカっこいい演出が面白かったです。

主人公が劇中の服装で,校舎中を回って呼び込みをしていました。

1年7組「ドリームワールド~夢の国へご招待~」。塔の上のラプンツェルやアベンジャーズなどの名シーンをジオラマで再現。写真はとトイストーリー。

1年8組「夏活委員会~参加型夏祭り~」。理数科らしくサイエンスを織り交ぜながら夏祭りの屋台を再現。

写真は炎色反応の紹介の様子。

こちらはプヨプヨすくい。多くの子供たちにいっぱい楽しんでもらいました。自分たちも十分楽しそうな様子が受けて?展示部門2位獲得!

2年2組「プラネタリウム」。教室全体に星空が広がっていて,心癒やされる空間でした。

2年4組「Remember the Childhood」。子供の頃の遊びや昔あった出来事のクイズで楽しませてくれました。写真は輪投げコーナー。

2年7組「呪われた教室」。あなたは呪われた教室から戻ってこられるか? 戻ってこれなくてもいい,という人たちがスゴイ行列を作っていました。展示部門3位獲得!

書道部「START LINE」。こちらは地歴講義室での作品展示。書道選択者の作品も見られました。体育館にも6×4mの大きな作品が展示されていました。写真がなくてすみません。

美術部「!!! Art Club !!!」。美術室には部員の力作が並んでいました。

創作研究部「SAY IT AIN'T SO, BERNIE ! 」。今年もそれぞれの「好き」を全力で形にしました!

写真部「花様年華」。”人生で最も美しい瞬間”を写し取るために活動してきた集大成。力作揃いでした。

サイエンス部「昆虫の世界」。理数科課題研究生物班がこれまで研究してきた昆虫の標本が並んでいました。また平成28年度の世界大会(ISEF)出場ポスターや平成30年度のSSH全国大会最高賞受賞ポスター等も掲示されていました。

その他に学校文化祭実行委員会による「Canvasを描け」,高校総体推進委員会による「インターハイ」の展示もありました。写真でご紹介できず申し訳ありません。

2019年06月19日(水)

舞鶴祭(文化祭)2日目 ステージ部門(午前)

6月15日(土),舞鶴祭(文化祭)2日目の様子を4回に分けて,部門ごとにご紹介します。

2日目のMCは3年生のこの2人。

「さあ2日目のトップバッターは3年5組のダンス『あのドラマ再現します!』です。」

「チェックしときな!」

これは「今日から俺は」の再現ですね。会場は大盛り上がりでした。

ダンスも元気がありました。

爆笑映像と息の合ったダンスで,ステージ部門3位獲得!

3年6組 ミュージカル「Super Mario Brothers」。オープニングのインパクトはピカイチでした。

このマッチョなドンキーコングは誰だ?と思っていたら…,担任のK先生でした。

楽しんでステージを作っているのが伝わってきます。

ハートの決めポーズ。

サイエンス部化学班 研究発表「もみ殻から作るバイオエタノールの生成」廃棄されるもみ殻からバイオエタノールを作るなんてスゴイです。

SSH課題研究観光班 研究発表「霧島=○○」。若者向けのツアープランを提案しました。

3年3組 パフォーマンス「3-3 KAKU !」。みんなの特技を生かした多彩なステージでした。

例えばこの不思議なボードを使うと,背が伸びたり,腕が伸びたり…,ウーン不思議!

こちらは少年隊の仮面舞踏会を完全再現。

女子のダンス。

あのCMのパロディー映像は秀逸でした。男子の制服を着て熱演の副担任のN先生,お疲れ様でした。

ケミカルライトを使ったパフォーマンスも見応えがありました。

楽しそうなクラスの雰囲気が伝わってきますね。

3年4組 ダンス「The Greatest Show Class 34」。世界的なミュージカルを受けに来た37人,という設定が面白かったですね。

こちらのチームは,担任のH先生に対する指導が全然足りず?不合格…。

女子のダンスチーム。こちらの判定は?

これはいけるんじゃないですか?

全員でのダンスの一体感とクオリティーは頭一つ抜けていました。

見事ステージ部門2位獲得!

幕間は,「伝説のギタリスト」K先生による「弦の振動理論 特別編」。

スペシャルゲストとして登場したのは校長先生!母校の後輩たちを前に,クイーンメドレーを渾身の熱唱!南日本新聞にも載っちゃいました。

午前の最後を飾ったのは,書道部のパフォーマンス「Start Line」。部員26人で臨む最後のステージです。

全校生徒に見送られ,最高の形で3年生は引退となります。

ステージ部門午後の部は,展示部門,バザー部門に引き続いてご紹介します。

2019年06月18日(火)

舞鶴祭(文化祭)1日目

6月14日(金),舞鶴祭(文化祭)の1日目です。舞鶴祭は今年も1.5日開催です。

今年のオープニングは「太鼓」でスタートし,書道パフォーマンスと続き…,

吹奏楽のファンファーレで開幕しました。

生徒会副会長挨拶。

前半のMCを務める3年生2人が会場を盛り上げ,初日のステージが始まります。

英語プレゼンテーション「鹿児島の女性がさらに活躍するには」。女性の社会進出のため,男性の育児休暇取得を増やすなど,一人一人が意識を高めようと,All Englishで発表しました。

演劇部「ギャルの日常卍」。廃れつつあるギャル文化を守り続けるギャルたちの姿を描きました。

本格的な立ち回りあり…,

先生も巻き込んでのパラパラあり,の多彩なステージでした。

3年1組 劇「勇者ヨシヒコ」。勇者ヨシヒコが村を守るため,仲間たちと協力して魔王を倒す物語。

そしてクラス一体となったダンス。

最後の決めポーズは,は卍(まんじ)?

3年7組 パフォーマンス「T-tube ~遊び心あるじゃん~」。様々な広告やダンスをYouTube風に仕上げました。

担任の先生も頑張っています。

決めポーズは,こんな感じです。

3年9組(3学年の先生たち)歌「Do you hear the people sing?(レ・ミゼラブルより)」画面の歌詞に続くのは,「新たに熱い命が始まる 明日が来たとき そうさ明日が!」先生たちの熱い思いが伝わってきました。

3年2組 ミュージカル「0302 HOMEROOM」。50年後のおじいちゃんおばあちゃんが魔法使いの力を借りて,青春を取り戻しに高校時代にタイムスリップ!

青春してます。

若いっていいですね。

換気のための幕間にピアノが聞こえてきたと思ったら,音楽の先生が即興で演奏中!懐中電灯もいらないのでは?才能ってスゴイ!

3年8組 ミュージカル「小さな花屋の青年」。魔法使いによって動物に姿を変えられた主人公が,お姫様と恋に落ちて…,

からの~,みんなでダンス!

と思ったら,電気系統のトラブルで音楽が中断!

しかし会場の手拍子でダンスは続行し…,

やりきりました!担任・副担任の先生たちも総出演でした。

ちなみにこちらは,ダンスのみ仕切り直しの図。トラブルをものともしない根性と爽やかさが会場の支持を受け?見事ステージ部門最優秀賞を獲得!

有志「ついに全員観覧」。明日の有志ステージに出演するグループが,演目の一部を披露しました(一部のみ紹介)。

1日目MCの二人も出演。

ステージは暑く盛り上がりましたが,小雨の降る天候も手伝ってそれほど暑くならず,例年と比べると格段に涼しい舞鶴祭1日目となりました。

2019年06月13日(木)

明日から舞鶴祭(文化祭) ただいま準備中!

6月13日(木)放課後,明日からの舞鶴祭(文化祭)を前に,各クラスとも準備に余念がありません。

こちらのクラスはわずかな光も入れないよう,すき間無くしっかり目張りしてあります。どんなプラネタリウムが見られるのでしょうか。

こちらはバザーのようです。「どうなつ」です。食べてみたくなりました。

正門前には美術部制作の舞鶴祭の看板が設置されました。

皆様,国分高校舞鶴祭は,6月14日(金)の午後から15日(土)にかけて2日間行われます。ご家族,ご近所お誘い合わせの上,是非ご来場ください!

2019年06月13日(木)

理数科朝礼(6月)

6月13日(木),6月の理数科朝礼が行われました。

3年生のスピーチ。目前に迫った文化祭について,クラスの準備と生徒会の仕事の両立,クラスの結束について語り,「舞鶴祭(文化祭)を全力で楽しみましょう!」と呼びかけました。

2年生のスピーチ。文化祭について。

1年生のスピーチ。先日のハンドボールの決勝戦や,これから迎える九州大会,全国大会について語りました。

理数科主任の先生のお話。先日のサイエンスフェスタや小惑星探査機「はやぶさ」について触れ,「自分で考えて行動すること」の大切さについて語りました。

6月13日は初代「はやぶさ」が小惑星「イトカワ」のサンプルを地球に持ち帰った日なのですね。