分類

2023年05月18日(木)

奨学のための給付金(前倒し)希望者への御案内

1年生対象の前倒し支給について,入学時に提出していただいた「就学支援金及び奨学のための給付金 意向確認書」で「前倒し支給を希望します」にチェックを入れた方へ,申請書等を5月15日(月)に発送しました。御確認いただき,5月31日(水)までに事務室へ提出をお願いします。

入学時に前倒しを希望していなかった方で,現在申請を検討中の方は鹿児島県教育委員会ホームページ掲載の「奨学のための給付金」から各種様式をダウンロードしていただくか,本校事務室まで御相談ください。

また,1年生で一括支給を希望する方と2・3年生については,6月頃改めて御案内しますのでもうしばらくお待ちください。

(鹿児島県教育委員会 奨学のための給付金ページリンク)

2023年05月15日(月)

霧島市しごと維新(高校紹介)

5月13日(土),霧島市教育委員会が主催する「君の夢を叶える高校フェア」が開催されました。まずはステージ上で霧島市内5校の高校がPRをします。

国分高校は,新校舎で始まっている「国分高校ver.2.0」について紹介しました。

その後は各高校のブースに,希望する生徒達が説明を聞きに来てくれます。18分の持ち時間の中,国分高校の良さをPRしました。

今回は国分高校のOB・OGとして,塚脇小学校の教頭先生,綾南中学校の教頭先生も参加してくださいました。

お二人が国分高校を選んだ理由の中で「自転車で通いやすかった」「部活動の時間がしっかりととれる学校だった」というものがありました。

また,国分高校が次々と新しい学びを取り入れていく中で,「お隣の国分小学校の生徒への温かなまなざしが,国分高校生の良さを引き出している」というお話をいただきました。

国分高校には,本当に「人の良い」「優しい」生徒達が集っています。今年の目標は「良い点を褒め合って伸ばしていく」です。人の欠点は目につくものですが,あえて口に出さず,良い点・優れた点を口にすることで,お互いに伸びていきましょう!

これからの国分高校ver.2.0に,ご期待ください。

2023年05月12日(金)

広報きりしま6月号 取材

5月9日(火)に広報きりしま6月号の取材を受けました。

ボルタ電池班です。第47回全国高等学校総合文化祭 鹿児島大会(2023かごしま総文)やSSH発表会(神戸)でも発表する研究です

つぎに、エビ班です。先日のつくばサイエンスエッジで「文部科学賞」を受賞した研究です。

是非皆さん,国分高校の活躍をご覧下さい!

2023年05月12日(金)

2023かごしま総文 巡検視察(第一工科大学)

5月10日(水),巡検で国分高校が担当する第一工科大学に2023かごしま総文の視察に行ってきました。

フライトシミュレーターとセスナ機への搭乗を体験しました。

第一工科大学には、4台フライトシミュレーターがあり、そのうち3台を体験しました。

次に、実際の空を飛んでいたセスナ機への搭乗体験をしました。

エンジンの模型も見学しました。

7月末の総文祭に向けて,着々と準備中です。2023かごしま総文!楽しみにしてください!

2023年05月11日(木)

ネットとうまく付き合うために

生活が変化する機会も多い春の入学・進学の時期,スマホ等を安心安全に利用のために注意が必要です。

以前にも「インターネットとの付き合い方」ということで,トラブル事例を示しました。

今回は,気軽に写した写真をアップすることで,プライバシーの侵害が起きかねないという注意です。気をつけているつもりでも,皆さん自らを危険にさらしてしまう恐れがあります。十分に気をつけていきましょう!

2023年05月10日(水)

重富中学校での課題研究に関する講習会・発表会

5月10日に重富中学校で,中学2年生に対して課題研究に関する講習会,本校生徒による発表会を行いました。本校は探究活動の普及のために地域の中学校で探究活動に関する講習会や発表を行っています。

最初に本校SSH推進部の神園先生が中学生に対して課題研究のテーマ設定や手法等について講義を行いました。

次に本校普通科の3年生が課題研究の発表を行いました。本校生も久しぶりの発表でしたが,中学生にもわかりやすい発表を行うことができました。中学生も真剣に発表を聞いてくれました。

中学生からの質疑応答もあり,本校の高校生にとっても大変勉強になりました。

7月には重富中学校の発表会に本校生が参加し,中学生の発表に対して講評等を行う予定です。

重富中学校の皆様,このような貴重な機会を与えていただきありがとうございます。

2023年05月09日(火)

地区大会が始まりました

GWが明けて2日目の5月9日

いい天気ですね

今日と明日を基準日に,春の地区大会が始まりました!

今年度はひと足早く,先月の24日,25日にソフトテニスの地区大会が行われました。

団体3位とのこと。おめでとうございます!

さて,本日は基準日ということもあって,地区の各地で熱戦が繰り広げています。

本校の体育館では,男女バスケットボール部が躍動します。

女子は龍桜高校に僅差でリードされています。タイムで作戦確認をして,なんとか追いつきたいところ!

男子の試合はダイナミック! 攻防の切り替わりが早い展開が続いています

一方その頃

牧園アリーナでは・・・

男女バドミントン部が死闘を繰り広げております。2年生も全員出場とのこと。

春の地区大会。もちろん結果も大事ですが,

プレイヤーとして,日ごろの練習の成果を試すための大事な一戦でもあります。

・・・ところ変わって隼人体育館。

卓球部の戦いです。

今年度は男子3チーム,女子2チームが出場しています。

卓球部は部員も増えて,活気がありますね!

結果が気になるところですが,各部の大会結果は後日お知らせします。

・・・剣道部はどうだったかなぁ,と考えながら校内を歩いていると,ソフトボール部がグラウンドで練習していました。

ソフトボール部は明日が大会。今日はグラウンドにて前日練習中です。

明日は引き続き卓球部や,弓道部,陸上部にダンス部などの大会が予定されています。

ハンドボール部も,明後日の試合に向けて最終調整中!

バレーボール部も明後日から本番ですね。頑張れ!!

体育会系の部活動ばかりクローズアップされがちな5月ですが・・・

・・・GW期間の5月5日には,演劇部が熱心に活動していました。

令和3年度の卒業生2名が来校し,現役生に指導をされたとのこと。ありがとうございます!

部員を前に,試技を行うたびに後輩たちから感動の声が・・・

演劇部も新入生が10名入部したとのことですので,今後に期待大ですね!

地区大会が早く終わってしまったソフトテニス部も,

GW中の練習に先輩が顔を出してくださいました。

最後の県大会に向けて,モチベーションアップですね。

・・・地区大会を経て,

卒業していった先輩の姿や,仲間たち,後輩たちの力を貰って

3年は最後の県総体へのモチベーションを上げていきます。

実力を発揮できた人も,そうでなかった人も,

自分の今と向き合いながら,

ここからの数日でグンと伸びる生徒がたくさんいます。

今しかできないことに目いっぱい取り組んで,今しか作れない,素敵な思い出が高校生の皆さんの心に刻まれることを期待したいと感じる

地区大会1日目でした。

頑張れ!国分高校生!!!

2023年05月02日(火)

4月の国分高校

始業式・入学式から早くもひと月が経とうとしています。

歓迎式も終わり,新入生もすっかり「国分高校1学年」として,勉強に部活に励んでいます。

今年が開始して間もないですが,国分高校生はさっそく

様々な場面で活動しています。

重富中の1年生に向けて,課題研究のアドバイスをしにいったり・・・

(3年生のSSH「味噌班」と,「学校の池班」による,探究活動の模範講演)

自分たち自身も探究活動の素養を深めたり・・・

(2年生の探求講座)

みんなで太陽を眺めたり・・・

(先日の部分日食観察の様子です)

・・・そして、

先週末には各学年の1日遠足が行われました!

1年生は歩いて城山公園へ。新しい仲間と親睦を深めあいました。

2年生は鹿屋バラ園へと向かいました。

あいにくの雨でしたが,笑顔の薔薇が咲きましたね。

お昼のあとは,体育館で即席クラスマッチ。

体育館の外にいても,大きな歓声が聞こえてきます。

3年生は,曾木の滝公園へ!

こちらは傘をささずに一日楽しめたようですね。

どのクラスも高校最後の遠足を満喫できました!

忙しかった新年度のスタートも終わりました。

GWが過ぎれば,今度は部活動や県大会などの対外試合や中間テストがやってきます。

クラスや部活動の仲間とともに,支えあって,励ましあって,

今の自分の精一杯をぶつけましょう!

2023年05月02日(火)

PTA評議員会

5月1日(月),午後はPTA評議員会を行いました。各クラスから2名ずつ選出された評議員により,PTA総会の議題などを確認いただきました。

平日のお忙しい中,ご参加くださり誠にありがとうございました。

ひとしきり議題について検討が終わった後,本校のSSHを利用した課題研究の紹介を行いました。今回は普通科自主ゼミの「味噌班」が,研究成果を披露してくれました。

味噌班は昨年からおいしいもの選手権最優秀賞,調理実習での実食,購買部での肉味噌パンの販売と,研究成果を普及するために様々な挑戦を繰り返してくれました。その成果について,評議員に紹介しました。

質疑応答では「皆さんのレシピは公開しないのですか?」というリクエストがありました。味噌班のメンバーは「おいしいものフェアは終わってしまいましたし・・・」と返答に困っていましたが,彼女らが提供してくれたならば,このブログで公開したいと思います。

評議員の皆様,本当にありがとうございました。

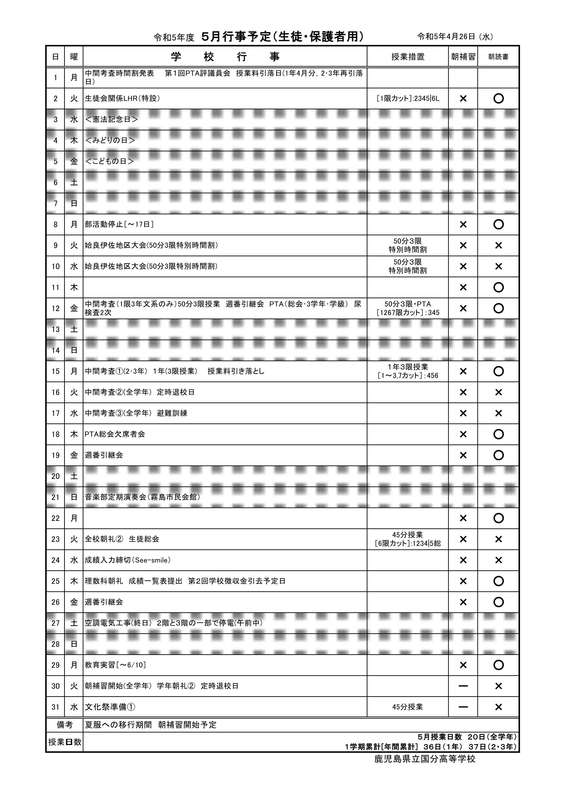

2023年04月26日(水)

令和5年度5月行事予定表

令和5年度5月行事予定表を掲載します。

状況によって変更,緊急の場合は安心安全メールを流すこともありますので,今後も,ブログやメールの確認をお願いします。