分類

2023年07月27日(木)

【祝】男子ハンドボール2回戦勝利

現在北海道で行われているインターハイに出場している男子ハンドボール部。

7月27日(木),函館大学アリーナで行われた2回戦に出場し,市立岐阜商業高校に33対23で勝利しました。

明日からの熱い戦いにも注目しております。がんばれ!国分高校。

なお,インターネットでライブ観戦することができます。「インターハイハンドボール中継」で検索してみてください。

2023年07月27日(木)

いざ,シンガポールへ!

理数科3年生の「鹿児島エビ班」は,3月27日(月)に開催された「つくばScienceEdge」にて,最高賞の「文部科学大臣賞」を受賞しました。

http://kokubu.edu.pref.kagoshima.jp/article/2023040600328/

シンガポールで7月下旬に開催される国際大会Gloobal Link に出場する3人が,本日鹿児島を出発したので紹介します。

写真は左から川野君,津崎君,町田君。

今日の日までに,英語のスピーチ原稿を作り,英語科やALTの先生にも見てもらいました。また,7月下旬〆切の発表用パワーポイントデータも「観客を意識していない」というダメ出しを何度ももらい,必死に改訂を繰り返して提出しました。

さあ,あとは今までフィールドで得てきた体験談,研究室にこもって解析してきたデータを信じ,笑顔で楽しく発表してきてください。中継等はありませんが,皆さんの活躍を心から祈っています。

2023年07月25日(火)

舞鶴フィールド研修Ⅱについて

7月25日(火)に2年生理数科に対して舞鶴フィールド研修Ⅱを実施しました。舞鶴フィールド研修Ⅱは大学の先生方や企業の技術者の方々に,課題研究の実践的な指導を行なっていただく研修です。

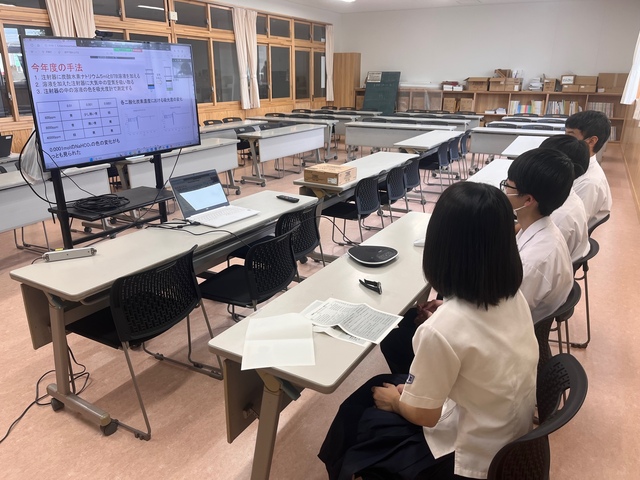

本年度は全ての班,本校で研修を行いました。地学班の研修の様子です。地学班は千葉工業大学の先生にオンラインでご指導いただきました。

地学班の生徒達もオンラインではありますが,真剣に講義を聞いています。

生物班の様子です。生物班は鹿児島大学の先生にご指導をいただきました。生物班は2年生の指導の後,7月下旬にシンガポールの国際大会に出場する3年生エビ班の英語プレゼンテーションのご指導も行なっていただきました。本校の英語教諭やALTの参加し,活発な意見交換が行われました。

物理班の研修の様子です。物理班はトヨタ車体研究所の技術者の方にご指導を頂きました。

水滴の音についての研究です。実践的なアドバイスを頂きました。今後の研究に生かしていきます。

どの班も今後の課題研究を進めるにあたっての大きな示唆を得たようです。講師の先生方,大変ありがとうございました。

8月には全国総合文化祭,11月には県の理科研究発表大会も控えています。理数科の皆さん,さらに課題研究を深めるために頑張って下さい。

2023年07月24日(月)

平山先生還暦のお祝い

国語科の平山先生が還暦を迎えられました。平山先生は2年2組の担任で,7月24日(月)の朝のSHRでサプライズのお祝い会がありました。

生徒に赤いちゃんちゃんこを着せてもらい,うれしそうです。

平山先生は国分高校のOBで,担任だけでなく生徒会や同窓会の係もなさっていて,国分高校生のためにいつも全力で向き合っています。

担任の先生のためにサプライズのお祝いを企画する国分高校生は優しいですね。

平山先生,これからもご健康に注意して,国分高校のためにご尽力下さい。

2023年07月23日(日)

【現地参加】サイエンスインターハイ@SOJO

7月22日(土)にサイエンスインターハイ@SOJOに参加しました。本校の3班のうち,2年生理数科リン酸班が現地での口頭発表を勝ち取りました。当日は日帰りで,熊本まで行ってきました。

崇城大学のキャンパスにて。最近の大学は本当にきれいですね。

全体で8校だけが口頭発表に進めます。ポスター発表のグループは,別記事のようにZoomでの参加となります。

http://kokubu.edu.pref.kagoshima.jp/article/2023072200060/

4人で発表に臨みます。

センサーの写真です。市販の金属レールを加工したりすると,どうしてもゆがんだりしてしまいます。

歪みをなくすためには,ぴったりフィットした装置を作る必要があります。昨年度,SSHの予算で3Dプリンターを購入してもらいましたので,専用の装置を自分たちで作りました。。設計図や取り扱い方はYouTubeに出ているものを参考にして,生徒だけで完成させました。ここが素晴らしい!

質疑応答では,環境省の基準まで薄いリン酸を測るにはどのように対応するのか,問われました。今後の課題です。

また,市販のセンサーにて実験していますが,可視光線域を使わないなど,まだまだ工夫の余地があるのではないか,というご指摘をいただきました。

当日は審査結果が発表されず,後日HPにて表彰されるそうです。他校の生徒と語り合う時間はありませんでしたが,発表を見ていろいろと考えることがありました。今後に生かしていきたいです。

2年生ですので,まだまだ秋までに内容を高められます。素晴らしい成果を期待しています。

2023年07月22日(土)

サイエンスインターハイ@SOJOへの参加について

7月22日(土)にサイエンスインターハイ@SOJOに参加しました。

参加したのは理数科化学系のリン酸班,ボルタ電池班,二酸化炭素班の3班です。リン酸班はコンペティション部門(口頭発表)に選出され現地での発表となりました。

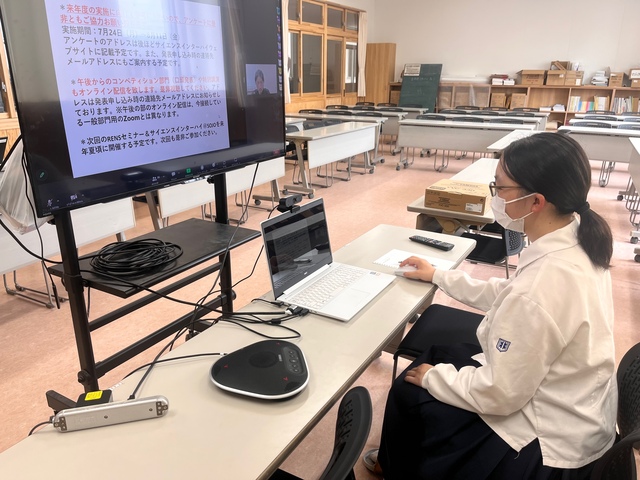

午前中に実施されたオンライン発表の様子です。2年生の二酸化炭素班の発表の様子です。45分間で4,5回発表を行いました。今後の課題も見つかったようです。

ボルタ電池班の発表の様子です。本日は1名で発表を行いました。

3年生らしく,素晴らしい発表で,質疑応答も的確に答えることができました。

午後は熊本にある崇城大学で,リン酸班が発表を行いました。どの班も今までの研究成果をしっかりと伝えることができたようです。

素晴らしい大会を開催して下さった崇城大学の先生方,大変ありがとうございました。

2023年07月22日(土)

青少年のための科学の祭典 鹿児島2023 について

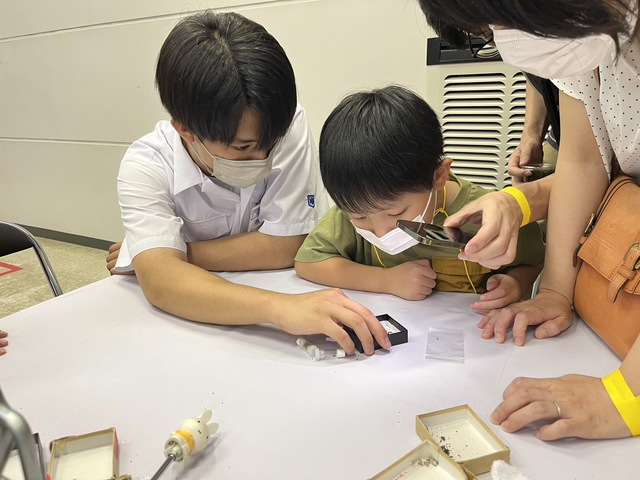

7月22日,23日に開催された青少年のための科学の祭典 鹿児島2023 に本校職員,生徒が講師として参加しました。

科学の祭典は鹿児島市にある鹿児島市立科学館で開催されました。本校生が準備をしている様子です。

朝早い時間から頑張っているようです。

鹿児島県の子ども達,保護者を中心に多くの参加があったようです。科学好きの子どもは多いです。是非,将来はスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されている国分高校へ進学して下さい。

国分高校のブースも大盛況です。

国分高校生も科学好きの子ども達を育てるために貢献しています。

今年度はSSHの学校のポスター掲示コーナーもありました。

国分高校のポスターも展示されているようです。科学館に行かれた際は,是非,ご覧になって下さい。

2日目の様子です。昨日より多くの生徒がボランティアで参加しました。

日曜日と言うこともあり,昨日よりさらに多くの参加がありました。

何と2日間の国分高校のブースへの参加者は1236人。講師として参加した先生,生徒の皆さんお疲れ様でした。

科学の祭典に講師として参加して,子ども達に科学の楽しさを伝えることで,本校生も多くの学びがありました。国分高校のブースに来てくれた子ども達の中から,きっと世界を変えてくれるような科学者が育ってくれると思います。

本事業を開催して下さった鹿児島市の方々,ありがとうございました。

2023年07月21日(金)

舞鶴フィールド研修Ⅰ(霧島ジオパーク研修)について

7月21日(金)に鹿児島大学名誉教授大木先生,霧島ジオパーク石川先生を講師に,舞鶴フィールド研修 I(霧島ジオパーク研修)を実施しました。

毎年,理数科の1年生はこの時期に本研修(霧島ジオパークでのフィールドワーク)を行います。

岩戸の露頭では,(1) 国分平野が湖だったときの堆積物,(2) 11万年前に鹿児島湾の入り口で起きた阿多火砕流堆積物,(3) 再び堆積した地表面の有機物を含む地層,(4) 約6万年前の岩戸火砕流,(5) 再び湖になった際に堆積した地層,(6) 2.9万年前に姶良カルデラが噴火際した際の入戸火砕流堆積物(通称シラス)の層が見られ,世界的に見ても非常に素晴らしいものだと伺いました。

可憐なイワタバコも咲いていました。

霧島ジオパークにある大出水の湧水で霧島の大自然を堪能している様子です。

本研修は実際に霧島ジオパークに行き,そこで大木先生,石川先生の説明を聞くことで,霧島ジオパークの探究的な価値を知ることが目的です。様々なジオサイトを巡り,多くのことを学ぶことができました。 たくさん遊んで,全身を使って霧島ジオパークの価値を感じることができたようです。

今回の研修で生徒たちに伝えたかったことの一つが,後継者になって欲しいということでした。霧島市ジオパーク推進室の石川さんが,今後世界ジオパークを目指して活動する際に,是非今日の研修を受けた皆さんの中から,一緒に汗を流してくれるような研究者・職員が生まれて欲しいです。

毎年,本研修の講師をお引き受け下さっている大木先生,石川先生ありがとうございました。

2023年07月19日(水)

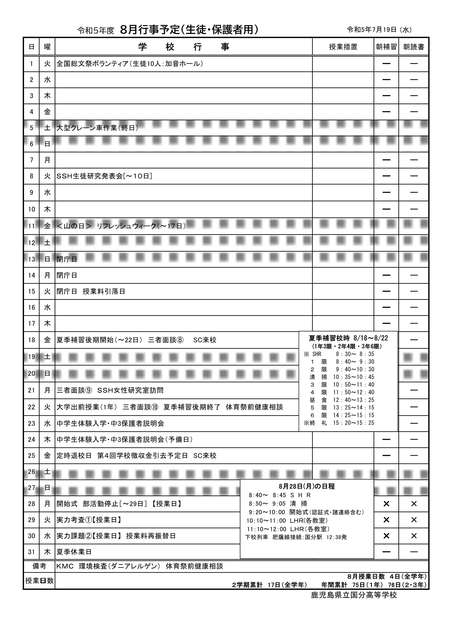

令和5年度8月行事予定表

令和5年度8月行事予定表を掲載します。

状況によって変更,緊急の場合は安心安全メールを流すこともありますので,今後も,ブログやメールの確認をお願いします。

2023年07月18日(火)

第一回学校関係者評価委員会

7月18日(火),第1回学校関係者評価委員会が開催されました。6人の委員から国分高校の今後について,ご意見を伺いました。

まずは,生徒の課題研究の紹介として,2年生理数科リン酸班の研究経過を紹介しました。

発表後,委員からは「この研究が必要だという切実さが,もっとにじみ出るようにした方が良い」「安価で正確な測定機能という研究目標が,研究を進めていく中で正確さと安価が両立できなくなっていることにどう対応しますか?」というような,研究の本質を突く感想をいただきました。これを糧にして,今後も研究を進めます。

その後,学校の現状を説明し,委員から国分高校の今後のあり方に関するご意見をいただきました。「校舎が新しくなり,様々な変革が中学生からも注目されている。今こそ国分高校が飛躍するチャンスである!」というご助言に,国分高校ver.2.0を進める我々への最高の応援と受け取りました。

今後,国分高校の活躍を評価委員の皆様にご覧いただけるよう,生徒の活躍を全力でサポートしていきます。