分類

2022年08月30日(火)

夏休み明けの不安,孤独感等について

夏休みが終わり,国分高校でも新学期が始まります。全国的に,夏休みが終わった9月は児童・生徒が不安に陥りやすい時期と言われています。国分高校の皆さんは大丈夫ですか?

「課題が全部終わっていない恐れ」「実力考査の対策が不十分で不安」「夏休み中のスマホを使っていたペースが,授業が始まると変わることへの不安」など,人によっては不安が大きくなっているのではないでしょうか。

まず,落ち着いて深呼吸しましょう。

そして,友人や先生に「今こういう状況です」と,打ち明けてみましょう。誰かに話すことで,すっと心が軽くなることもあります。

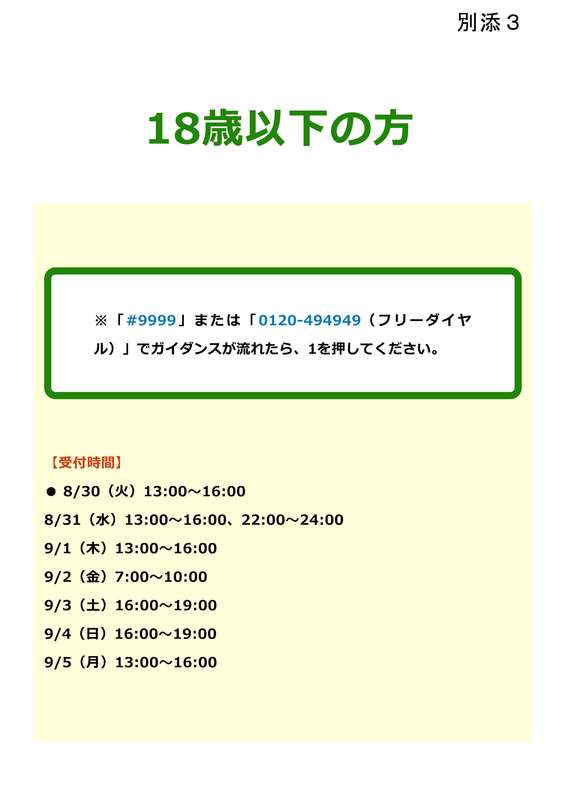

しかし,知り合いには話したくないという人もいるでしょう。そんな人のために,政府は窓口を設けています。もしも気になることがあれば,自分一人で抱え込まず,ぜひ誰かに話してみてください。

決して一人で抱え込まずに,誰かを頼ってくださいね。

2022年08月29日(月)

清掃ボランティア

8月23日、中学生への体験入学に向けて、清掃ボランティア活動が行われました。

生徒会執行部が完全に代替わりをして初めての行事です。

以下の記事も新執行部によるものです。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

夏期補習最終日は学校で清掃ボランティアを行いました。たくさんの部活動生が参加してくれました。

この清掃ボランティアでは主に学校内の清掃や中学生体験入学のための設営をしてもらいました。

駐輪場の掃除は弓道部の皆さんがしてくれました。

第一グランドではサッカー部が草取りをしてくれました。

第二グラウンドではソフトボール部とその顧問のI先生が芝刈り機を装備して掃除をしてくれていました。

ボランティアの最後にはジュースを配りました。汗をかいた後の冷たいジュースはとても嬉しいですね。

ブログには載せられませんでしたが、他にもたくさんの部活動生が一生懸命に清掃をしていました。

また、体育館では体験入学のための会場設営やリハーサルをしていました。

清掃ボランティアに参加してくれた部活動生の皆さん、先生方、お疲れさまでした。

記事:生徒会執行部 中村鈴菜

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022年08月29日(月)

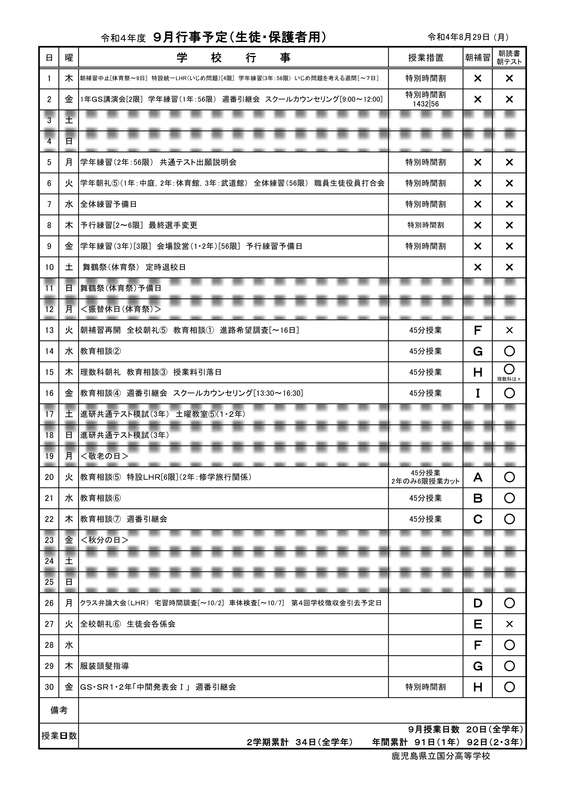

令和4年度9月行事予定表

令和4年度9月行事予定表を掲載します。

状況によって変更,緊急の場合は安心安全メールを流すこともありますので,今後も,ブログやメールの確認をお願いします。

2022年08月29日(月)

自転車安全利用指導に関する資料

鹿児島県警察本部から,交通安全に関してぜひご家庭でも確認をして欲しいと,パンフレットがまいりました。こちらに掲げておきますので,この機会にご家庭でも自転車の乗り方や交通マナーについて,話題に取り上げていただけますよう,よろしくお願いします。

2022年08月25日(木)

文部科学大臣特別賞を授賞しました

2022年5月,国分高校理数科カブトムシ班はリモートで開催されたISEFに参加しました。

5月の様子 http://kokubu.edu.pref.kagoshima.jp/article/2022050500017/

これを受けて,8月25日(木)文部科学大臣特別賞を受賞しました。PCR検査を受けて陰性を確認してから,文部科学省に出向いて授賞式に参加しました。

まずは,ISEF2022出場に対して支援をしていただいた旭化成の本社に表敬訪問しました。旭化成の会社説明や製品見学もあり,大変勉強になりました。

授賞式です。永岡 桂子文部科学大臣から,直接賞状を受け取りました。

大臣と直接会話を交えることができる高校生,今年は何人いるのでしょうか? 素晴らしい経験です。

受賞したカブト班の皆さん,おめでとうございました。

また,授賞式やISEF出場に向けて支援をしていただいた,文部科学省,読売新聞社,旭化成の皆様,大変ありがとうございました。

2022年08月25日(木)

R4.8.25 工事の様子

8月20日(土)の工事の状況です。

工事関係者の方が,ドローンを利用して空撮されたという画像をいただきました。8/20土に撮影されたものだということです。

普段は,(当たり前ですが)地上から見上げる風景ばかりですので,このように上から見下ろした写真というものは,貴重だと思います。

工事の様子や周囲の風景など,工事の様子が記録として残されることも意味があるのではないかと思います。

完成が楽しみですが,完成後も工事の仕上げ段階はこのような状況だったと思い出されることでしょう。

暑い中ですが,工事の皆さんお疲れ様です。

着々と工事が進んでいます。

2022年08月25日(木)

中学生体験入学

8月24日、

…本日は

中学生の体験入学が開催されました!

地域の中学生328名、保護者の皆さまも178名と、たくさんの方々に参加していただき、まことにうれしい限りです!

…本記事も生徒会の皆さんによるものです。

中学生をもてなしつつ、広報まで手を抜かない新執行部の皆さんもきっと大変でしたよね。お疲れさまでした!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

8月24日(水)に中学生の体験入学が行われました。

今年も新型コロナウイルス感染症対策として

午前の部と午後の部に分けての体験入学になりましたが、

多くの中学生と保護者の方の参加がありました。

体験入学の司会進行は放送物理部、運営は生徒会が行いました。

生徒が主体的に動くことが出来るところも国分高校の大きな魅力の一つです。

まずは体育館で行われた中学生を対象にした全体の会について紹介します。

校長先生の挨拶。「国分高校生は心優しい生徒が多い」と話していました。嬉しいですね。

続いては教頭先生による学校紹介。SSHや新校舎の建設などといった国分高校の魅力を中学生に分かりやすく話していました。

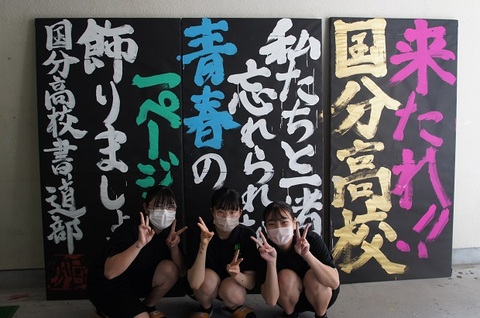

午前の部では音楽部と書道部の共同パフォーマンス。

午後の部では音楽部とダンス部がそれぞれパフォーマンスを行いました。

音楽部、書道部、ダンス部の皆さん、素晴らしいパフォーマンスをありがとうございました。

次は生徒会による学校生活の紹介を行いました。部活動や学校行事について説明しました。

最後に午前の部のみ理数科化学班が制作した空気砲の実演です。

全体での説明後は中学生は各講座に分かれて体験授業を受けました。

一部の体験授業の様子を紹介します。

国語「国語とは何か」

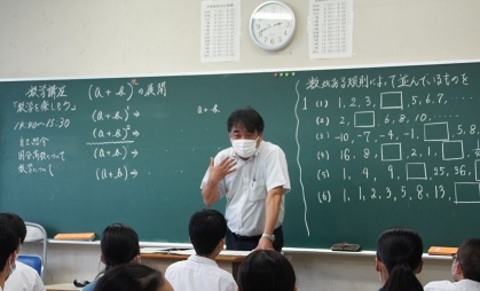

数学「数学を楽しもう」

生物「DNAの抽出実験」

化学「人工イクラを作ろう」

家庭科「制服について考えよう」

どの授業もとても楽しそうでした。

高校の勉強は確かに難しいですが、先生方の授業は分かりやすく面白いので安心してください!

体験授業の終了後は理数科説明会や気になった部活動の見学を各自行いました。

百人一首部。

美術部。

弓道部。

ソフトボール部。

バレー部。

他にも様々な部が活動していました。中学生の皆さんはお目当ての部活動を見学することはできたでしょうか。

続いては保護者の方々への説明会の紹介です。

こちらは昨年度の国分高校卒業生による体験発表です。

同じく卒業生の理数科の先輩方は理数科説明会で話していただきました。

卒業生の皆さん、ありがとうございました。

理数科説明会では理数科2年による課題研究の発表もありました。

今回は地学天文班、化学火山灰班、生物エビ班が発表しました。

こちらは保護者の方々に向けて発表を行った天文班です。

以上で体験入学の紹介は終わりです。

体験入学では部活動生、生徒会役員以外にも国分高校の1年生のスタッフが協力してくれました。

全員ではありませんが、参加してくれた1年生スタッフがこちらです。中学生の誘導は各体験授業の補助など活躍してくれました。

暑い中大変だったでしょうが、よく頑張っていました。お疲れさまでした。

締めは体験入学に参加してくれた中学生。許可をいただいたので掲載します。

多くのご参加ありがとうございました。

中学生の皆さん、保護者の方々、国分高校の体験入学はいかがだったでしょうか。

国分高校の魅力を少しでも感じていただけていれば幸いです。

迷われていたら是非是非!

受験を検討していただけたら嬉しいです。

来年の春、国分高校で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています!!

記事 生徒会 中村鈴菜

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022年08月22日(月)

R4.8.22 工事の様子

8月22日(月)の工事の状況です。

空の青い,夏空が広がっています。霧島市は朝夕が,やや秋の風?という空気に変わってきた気がしますが,昼間は相変わらずの残暑です。校舎壁面に,鹿児島県立国分高校の文字が入る予定ということですが,本日は,そのサンプルが掲示されていました。

今後,位置決め,フォント,サイズなどをサンプルを参考に決めてゆくことになります。

新校舎の雰囲気と,現在の校舎の文字等を比較してご覧ください。

暑い中ですが,工事の皆さんお疲れ様です。

着々と工事が進んでいます。

2022年08月22日(月)

【進路学習】学部学科研究発表会

令和4年の1年生夏季補習では,毎日4限目に進路研究の時間を設けました。

7月21日から1年生全員にタブレットを配布したので,各自それを用いた進路研究を行いました。さらに,グループごとにポスターをまとめるために,Googleスライドを共有設定にして,各自が書き込みながら全体として完成させるという,まさにGIGAスクール構想を体現する取り組みを行いました。

調査・作成も大事ですが,8月22日(月)から2日間でクラス内における発表会を行いました。発表する姿勢,発表を聞く姿勢,質問する能力など,全ては繰り返し経験することで手に入れることができます。

いま,国分高校が目指している生徒に求める力は,文科省が新しい教育課程で注目している「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力,人間性等」を成功させるものと直結しています。

進路希望を叶えるためにも,日々の勉強を行いながら,更に自分の未来を思い描く力も育てていきましょう!

2022年08月20日(土)

県高校生写真専門部撮影会への参加について

8月20日(土)に鹿児島県高校生撮影会に写真部の1年生3人が参加しました。

本年度の撮影会は来年度実施される全国高等学校総合文化祭写真部門の撮影会会場となる霧島アートの森で実施されました。天気は11時頃から1時間程度雨が降りましたが,天候が悪いながらも素敵な写真が撮影できたようです。

来年度は全国高等学校総合文化祭が鹿児島県で実施されます。国分高校の文化系の部活動も毎年,大変活躍しています。来年度は県や全国の中心となって活躍してくれることを期待しています。