分類

2022年07月25日(月)

舞鶴フィールド研修2(理数科2年生)

令和4年7月25日(月)の午前,理数科2年生対象に各分野の専門家の先生方をお招きして,舞鶴フィールド研修として研究の深化を図りました。

物理班はトヨタ車体研究所から中村様,化学班は鹿児島大学の神長助教様,生物班は鹿児島大学大富教授,地学班は鹿児島地方気象台の中橋予報官の4人です。

残念ながら,中橋予報官は都合により後日となってしまいました。

それぞれの班は,現在の進捗状況や研究内容を説明しアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

2022年07月21日(木)

人権教室SNSとの付き合い方

7月19日(火)6限~7限,霧島市社会教育課の協力の下,人権教室を行いました。

今回は「子どものネットリスク教育研究会」鹿児島県支部長の戸高成人氏に,ネット利用がはらんでいる危機などについて講演いただきました。

新型コロナ対策もかねて,戸高さんには会議室でご講演いただき,1,2年生はGoogleMeetを用いて配信された映像を見て講演を聴く形で行いました。

国分高校の機材を使って初めての遠隔講演でしたので,当初調整に手間取りましたが,最終的にはうまく配信でき,国分高校に新たにツールが誕生した日でした。今後もこれらの機材を用いて,安心安全な行事運営を心がけます。

戸高さんにはいろいろなアドバイスをいただきました。生徒の皆さんは「自分ごと」として,ネット利用での注意すべき点を再確認してください。

iPadを用いて,撮影しました。

講演開始時の様子です。下からのアングルでは,モニターが光っています。

休憩時間に,iPadを椅子にくくりつけ,正面からの撮影に変更しました。綺麗に映るようになりました。

教室の様子です。空調の効いた部屋で講演会に参加でき,生徒も健康に受講できました。

2022年07月21日(木)

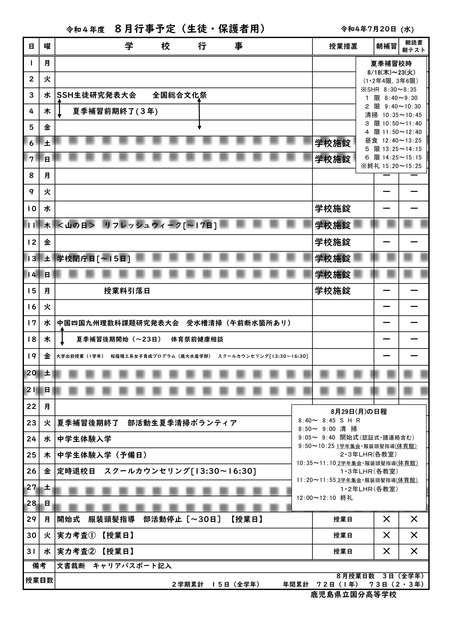

令和4年度8月行事予定表

令和4年度8月行事予定表を掲載します。

状況によって変更,緊急の場合は安心安全メールを流すこともありますので,今後も,ブログやメールの確認をお願いします。

2022年07月19日(火)

R4.7.20水 雨による自宅待機(国分高校)

雨による本日(火)~明後日(木)の対応についてお知らせします。気象庁から線状降水帯発生の予報も出されており,今夜から明け方にかけて大雨の予報です。安全を考え以下のような対応をしたいと思います。

●7月19日(火)

・本日は,部活動は中止 速やかに下校。

●7月20日(水)

・大雨が心配のため自宅待機とする。

・午前中は,自宅で過ごす。午後から安全な状況が確認できれば,学校での自習,部活動は可。

・午後計画されていた単車実技講習会は中止。

●7月21日(木)

・通常通り,課外実施

以上よろしくお願いいたします。

国分高校2022年07月19日(火)

舞鶴フィールド研修1(理数科1・2年生)

令和4年7月16日(土)~18日(月)の日程で,理数科1・2年生の研究班対象に,舞鶴フィールド研修1として屋久島フィールド研修を行いました。

1年生希望者は,白谷雲水峡,ヤクスギランド,千尋の滝,大川の滝,西部林道など世界遺産を肌で感じました。

2年生のエビ班は,田代海岸を始め,屋久島北部,南部の川だけではなく,口永良部島まで渡り,エビの河川採集を行いました。

それぞれのグループとも,充実した研修ができました。屋久島の長い歴史を持つ自然に圧倒され,今後の研修に役立つデータを得られました。

屋久島環境文化財団の皆様には大変ご協力をいただきました。ありがとうございました。

2022年07月14日(木)

クラスマッチ1日目

暑いですが気持ちの良い晴れの日となりました。

7月14日(木)は,クラスマッチが開催されました。

3年ぶりの3学年合同開催のクラスマッチ!

6月の文化祭が終わってから,生徒会の皆さんは合同開催のクラスマッチ実現に向けて知恵と時間を振り絞って準備してきました!

何しろ3年ぶりですから,生徒会の皆さん自身がかつてのクラスマッチを体験していないにもかかわらず,3学年22クラス男女2競技ずつの競技準備と運営を行うわけです。

これは大変!

そんな中でも笑顔でピースの生徒会。お疲れ様です

…本日のブログ記事は,生徒会メンバーによる更新となります。ぜひご覧ください↓↓@@@@@@@@@@@@@@@@

7月14日にクラスマッチがありました。

今回は3年ぶりに全学年合同で2日間の開催です。ドッジボール、バレーボール、サッカーを行いました。

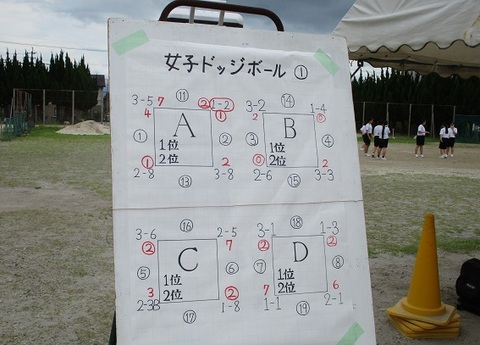

初めにドッジボールです。

迫力のある攻撃です!予選はリンク戦で行いました

生徒会でトーナメント表を作り、掲示しています。ふたたびドッジボール

投げる直前でしょうか?助走をつけて思いっきり投げてください!次はサッカーです。

本日のベストショット!

ディフェンスを華麗にかわして シュート目前!

この後どうなったでしょうか?白熱した戦いでした。最後にバレーボール。バレーは男女ともに開催です。

力強いサーブですね。写真部の生徒も思わずシャッターを押していますね。

1点GET!みんなでハイタッチ!

3-6にはT先生も参加しています。紳士的なサーブですね。いかがだったでしょうか?後半戦は明日行われます。熱中症に注意して楽しみましょう!!

雨が降らないことを願いつつ!!

生徒会 広報部 前田彩歌・中村鈴菜

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022年07月14日(木)

全国大会出場生徒,FM霧島に!

この夏,高校総文祭東京大会およびSSH全国大会に参加する3年8組の生徒たちが,FM霧島から取材を受けました。

この模様の放送日が決まりましたので,お知らせします。周波数は「76.9」です。

番組名『未来のキミへ...fromきりしま』

【リン酸班】

本放送 7月29日(金) 午後16:30~

再放送 7月31日(日) 午後16:30~

再々放送 8月1日(月) 午前11:30~

【カビゴケ班】

本放送 8月5日(金) 午後16:30~

再放送 8月7日(日) 午後16:30~

再々放送 8月8日(月) 午前11:30~「リン酸?? カビゴケ??」と思われた方,是非番組内で正体をご確認ください。

以下は7月12日(火)取材時の模様です。

2022年07月13日(水)

第1回学校関係者評価委員会

7月13日(水)午後に,第1回学校関係者委員会を実施しました。

今年度第1回目の会議でしたので,委嘱状をお渡しして,今年度のお願いを申し上げました。

今回の学校関係者評価委員会でも,生徒らに研究発表のプレゼンテーションしてもらい,評価委員の皆様に見ていただきました。

化学のボルタ電池班による発表で,委員の皆様からもたくさんご質問をいただきました。なぜそのような疑問が浮かんだのかなど,生徒らも一生懸命答えました。

その後は,学校の各部主任からの説明と委員の皆様からの意見交換とをさせていただきました。

SSH探究活動,職員研修,生活指導,スタディサプリ,朝課外の実施など,ご質問やご提言をいただき充実した会議になりました。ありがとうございました。

2022年07月08日(金)

薬物乱用防止教室

令和4年7月8日(金)7限目の時間帯に,1年生対象の薬物乱用防止教室を行いました。

学校薬剤師の岸本先生をお招きして,体育館にて50分間,分かりやすいパワーポイント資料に基づいて説明を聞きました。

薬の服用についての正しい知識だけではなく,近年若者に広がっているといわれている大麻や覚せい剤が心身へ及ぼす害について理解できました。

貴重なお時間を作っていただき,学ぶことが出来ました。ありがとうございました。

2022年07月08日(金)

日本生命様から野球部応援をいただきました。

7月8日(金)午前,日本生命鹿児島支社国分営業所の皆様から,野球部への応援を頂戴しました。

陣中見舞いとして,箱入りのスポーツ飲料をいただき,記念撮影を行いました。

野球部の試合は,明日7月9日(土曜日)午前9時から,平和リース球場(県立球場)にて,対出水高校との対戦が行われます。

応援よろしくお願いします。

日本生命鹿児島支社の皆様ありがとうございました。

鹿児島県高野連のサイトへリンクしています。ごらんください。

http://www.kagoshima-kouyaren.jp/