分類

2022年06月16日(木)

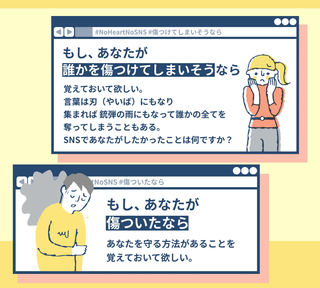

SNSトラブルへの注意

SNSトラブルへの注意

保護者の皆様に校長からのお願い

生徒の皆さんは県大会,文化祭など大きなイベントに挑み成果を出しています。その間の保護者の皆様のご理解とご協力に感謝いたします。

今回のお願いは,「スマホ」「SNS」のことです。必要なものですし,使いながら考えていくものと思っていますが,その加害・被害は大きく・深刻なものがあります。高校の指導だけでは許されない領域にすぐ届きます。また,これほどトラブルの情報があり,正しい使い方のお願いをしている中で,「スマホデビュー」「興味本位で」「知らなかった」などは,言い訳になりません。

油断していると「ネットトラブル」は起こりがちですので,生徒の皆さんが,被害者・加害者にならないために,「愚直に」「繰り返し」生徒の皆さんに,賢く正しい使い方をお願いしていきます。

【基本】連絡は必要最小限にする。お互い勉強の邪魔をしない。時間を決める。

【トラブル防止】自分から「中傷」「からかい」「個人情報の流出」は,絶対しない。

【被害防止】いろいろ書かれていても反応しない。学校,相談機関,警察に相談する。なお,法務省が相談機関の紹介を行っているサイトが以下にあります。困っている方は,是非一度閲覧してください。

【NoHeart NoSNS】

#NoHeartNoSNS 特設サイト (smaj.or.jp)

https://no-heart-no-sns.smaj.or.jp/

保護者の皆様のご理解をお願いいたします。

校長 福留和宏

~~~~~~~

また,これからの季節の【食中毒予防】についてもご注意ください。これからの時期気温が上がり食中毒が発生しやすくなります。保冷剤や保冷バックを活用し,お弁当の管理を各自行って下さい。

2022年06月14日(火)

6月14日(火)JRの運休について

6月14日(火)JRの運休について

おはようございます。

国分高校から安心安全メールです。

本日5時頃,停電により鹿児島中央~隼人駅間で運休になっているようです。

生徒の皆さんは,代替の通学方法がある場合には安全に気をつけて登校してください。

無い場合には,運行再開を待って登校してください。その際には,公遅刻なります。ご自宅周辺の状況に合わせて,十分安全に注意して行動してください。

2022年06月13日(月)

文化祭(舞鶴祭)の舞台発表について

6月11日(土)に国分高校文化祭(舞鶴祭)が感染症対策を行いながら実施されました。

舞鶴祭の舞台発表の様子を紹介します。撮影したのは写真部の皆さんです。

まずは,3年生のクラス発表の写真です。

どのクラスもチームワークを生かしたすばらしい発表でした。

次に部活動や有志の発表の様子です。まずは書道部による書道パフォーマンスです。

書道部の日頃の練習の成果を生かした感動的なパフォーマンスでした。

ダンス部や有志発表の様子です。

ダンス部は大変レベルの高いダンスを見せてくれました。かっこよかったです。

また,有志発表もダンスや歌,ヒューマンビートボックスなど見応えのある発表ばかりでした。

次に音楽部の演奏の様子です。

音楽部も日頃のレッスンの成果が発揮されたすばらしい演奏でした。来週は定期演奏会もあります。

最後に閉会式の様子です。下の写真は1日司会を頑張ってくれた放送部の2人です。すばらしい司会でした。

表彰式の様子です。

生徒会長挨拶の様子です。

生徒会や実行委員,放送部,演劇部等多くの人たちのお陰で,最高の舞鶴祭を実施することができました。

写真部の皆さんも素敵な写真,ありがとうございました。

2022年06月11日(土)

本日は文化祭(舞鶴祭) 展示部門の速報版

6月11日(土)は文化祭(舞鶴祭)を感染症対策を十分に行いながら実施しました。

本日の1,2年生展示部門の様子を写真で紹介します。

本年度の文化祭は残念ながら生徒,職員のみでの実施でした。短い準備期間ではありましたが,どのクラスも大変趣向を凝らした素晴らしい展示です。

生徒のみなさんは本日の文化祭を楽しんで下さい。

2022年06月10日(金)

明日は文化祭(舞鶴祭)

6月10日(金)は,明日の文化祭への,設営,リハーサル,掃除,準備等を進めています。

明日は,第75回舞鶴祭(文化祭)です。

正門には看板も立ちました。下校中の国分小学校の女の子から「絵が上手いですね~」とほめてもらいました。ありがとうございます。看板を作った美術部にも伝えておきますね。

(残念ながら感染症対策のため,生徒以外の入場は出来ません。申し訳ありません。)

2022年06月10日(金)

明日は文化祭

本日は授業が3限までで終了し,

夕方まで文化祭準備となります。

*下記は生徒会のスタッフが作成したブログ記事です

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

6月11日に行われる文化祭「舞鶴祭」の準備の様子を紹介します。

今年度も生徒・職員のみの開催となりますが、

今年はステージ発表と展示の両方を開催することができ、

準備にも力が入っているようです。

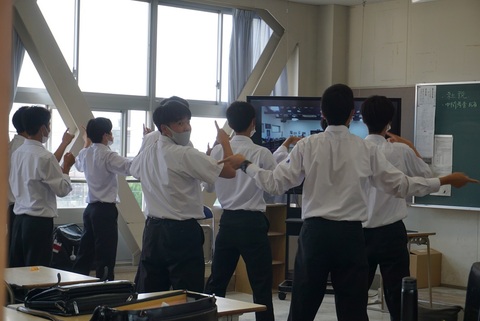

舞台で披露するダンスの練習でしょうか?本番が楽しみです。

文化祭準備の合間に一枚!とびきりの笑顔です。

クラスでオリジナルのTシャツを作ったようです。

似合っています!華やかな色で舞台も盛り上がりそうですね。

どのクラスも放課後等の時間を使って練習や準備を進めているようです。

本番が楽しみですね。

よい文化祭になるよう国分高校生全員で頑張っていきましょう!

生徒会広報部 前田彩歌

2022年06月10日(金)

R4.6.9 工事の様子

6月9日(木)の工事の状況です。

1枚目:新校舎2階生徒昇降口(脱靴場)

2枚目:受水槽位置出し確認

3枚目:新校舎南側(用水路側)花壇

新校舎改築工事の内部や外構部は,着々と進んでいます。本日の文化祭リハーサル及び明日の文化祭本番時は,最高のステージ発表が出来るよう,工事関係者の皆様には作業音の御配慮もいただいております。

ご協力ありがとうございます。お疲れ様です。

2022年06月09日(木)

教育実習生研究授業

6月9日(木)午前中,教育実習生の研究授業を行いました。

先週から2週間,公民と国語の2人が実習中でしたが,本日がその総まとめともなる研究授業でした。

多くの先生方の見学を受けながら,いつもと異なる緊張感だったと思われます。

生徒の記憶に残る授業になったでしょうか?お疲れさまでした。

2022年06月08日(水)

文化祭「舞鶴祭」が行われます

6月11日(土),国分高校では文化祭「舞鶴祭」が行われます。

現在生徒たちは3年生がステージ発表に向けて,1,2年生は展示発表に向けて準備を進めております。

残念ながら,令和4年も感染拡大防止の観点から,生徒及び職員のみでの開催になります。保護者や卒業生が舞鶴祭に参加できる日が来るように,職員も切に願っています。

何卒,ご了承ください。

なお,来週の6/13(月)は振替休日になります。

(校舎工事風景)

2022年06月08日(水)

表彰式・ハンドボール部と陸上部壮行会

6月7日(火)の朝礼時に,県総体や総文祭にて,輝かしい活躍を修めた皆さんへの表彰式と九州大会への出場を勝ち取った部活動生への壮行会が行われました。

男子ハンドボール部は県総体準優勝!!

九州大会への出場を決めました!おめでとうございます!!

女子ハンドボール部は県総体第3位です!

両部活動とも,堂々と戦った成果です。まずはお疲れ様でした。

続いては,来年度鹿児島県で行われる全国総合文化祭のイメージソングを制作し…

優秀賞をいただいた本村さんの表彰です。

作曲を行うとはすごい才能ですね!おめでとうございます!!

続きまして,水泳部です。

県総体400mで第1位を獲得した宮路さんと…

バタフライ100mで第2位となった白川さん。

宮路さんは200m個人メドレーで第2位にも入りました!

両名ともおめでとうございます!

最後は陸上部です!

山之内さんは県総体走り高跳び第1位!!!

新留さんは三段跳びにて第4位!!!

どれも輝かしい成果です!!

…引き続き行われた壮行会では

校長先生の激励のあとに…

生徒会長,松山さんがエールの言葉を送ります。

「自分の今までの努力を信じて,練習の成果を発揮できますように。」

引き締まった様子のハンドボール部の皆さん。

最後にハンドボール部キャプテンの矢野さんが,最後の闘いに向けて決意を新たにします。

「これまで来られたのは,顧問の先生や家族,仲間の支えあってのことです。

九州大会では全力で悔いの内容プレーして参りますので,応援よろしくお願いします!」

まだまだ熱戦は続きます!

悔いなき大会になるように

我々も全校を挙げて応援しますので

自信をもって,ぶつかってきてくださいね!