4 学習・進学関係

2021年11月07日(日)

舞鶴フィールド研修3 屋久島研修(3日目)

10月31日(日),研修3日目は朝から雨模様。研修センターの部屋チェックをしながら空を見ると,うっすら虹が出ていました。そのうちやむでしょう。

朝食後荷物をまとめて出発。

私たちの有意義な研修のためにと,日程や経路の変更等すべての要望を快くかなえてくださった屋久島環境文化研修センターの関係者の皆さん,お世話になりました。

3日目最初の研修地は「千尋の滝」。雨が上がり朝日がさして一段と壮大な景観が広がりました。

マスクを外して記念写真。

千尋の滝を出発すると,ほどなく右手に本富(もっちょむ)岳が見えてきます。あまりにきれいなのでドライバーのIさんにお願いしたら,電線がなく手前にヤシの木がある最高の場所で止まってくれました。

これを撮ったのは引率のT先生かな?これは素晴らしい写真だと思います。I’m jearous…. ○○○○生命のCMに使ってもらえそう。

これはT君が撮った「鏡モッチョム」。水たまりを使うとは…,発想が柔軟だなあ。これもインスタ世代の技でしょうか。

川があると化学班は水を採取。ここはガジュマルで有名な中間(なかま)集落の中間川。河口付近でも「清流」です。

化学班だけが見られた中間の巨大ガジュマル。ゲート状になっています。

栗生川もきれいでした。水を採取している記録写真が絵になってます。つい海や山に目が向きそうですが屋久島の川はどこもきれいで魅力的です。

隊員の一人がアシハラガニ?の小さい個体をつかもうとしてこんなことに。「自切」というやつです。これはチャンス。すぐにストップウォッチをスタート。自然にぽろっととれるまでどれくらい挟んでいるのか?

次の目的地,大川(おおこ)の滝に着いてバスを降りたとき,「先生,落ちました!」と報告が。記録は14分48秒。貴重なデータです。

大川の滝は変成岩ホルンフェルスでできた滝で,落差は88m。屋久島最大の落差を誇ります。ここでもマスクを外して記念写真。足元の岩も全部ホルンフェルスです。

道路が新しくなってるなあ,と思っていたらこんなものが。乾く前に歩いちゃったんでしょうね。ヤクシマザルの足跡です。右足の左上に写っているのは右手のようです。その先は左足と左手です。どんな歩き方,走り方をすればこんな風になりますかね。ちなみに手と足の間にある「点」は右足の親指だと思います。ヒトの足とはだいぶ違うのが分かりますね。

西部林道ではそのヤクシマザルをいっぱい見ることができました。画面左手にはヤクシカの若いオスも写っています。

西部林道下の海岸は透明度が高く,とてもきれいな海でした。ちなみに右前方は海岸線まで世界遺産のエリアです。

永田のいなか浜。ウミガメの産卵地として有名な貴重な砂浜です。地学のN先生からの「軽石が打ちあがっていたら拾ってこい!」というミッションを受けてビニール袋片手に砂浜に降りると,何やらグレーの帯が!屋久島にも来ていたか?

近づいてみると…,

グレーに見えていたのは花崗岩中のカリ長石の結晶が砕けたもののようでした。粒が大きいため波の影響を受けやすくラインを形成したのかもしれません。

N先生,報告します。10月31日時点で屋久島永田のいなか浜では,小笠原からの軽石の漂着は全く確認できませんでした。

いなか浜からは東に口永良部島がよく見えました。多くの生徒が裸足になって海に入っていました。

この後一湊川でヤクシマカワゴロモを観察する予定でしたが,昨日から今朝の雨でがけ崩れでもあったのか一湊川がやや濁っており水位も高かったため観察はできませんでした。

楽しく学びの多い濃い3日間になりました。関係の皆様,本当にありがとうございました。

2021年11月07日(日)

舞鶴フィールド研修3 屋久島研修(2日目)

10月30日(土),屋久島研修2日目です。

研修センターの玄関横には大きなヘゴが植えられています。屋久島の低地の亜熱帯多雨林を象徴する木生シダ類です。

玄関では美しい昼行性の蛾,サツマニシキもお見送り。

研修2日目はまず屋久杉ランドに向かいます。途中の道からの風景も雄大です。水力発電所が見えています。ちょっと空模様が心配です。

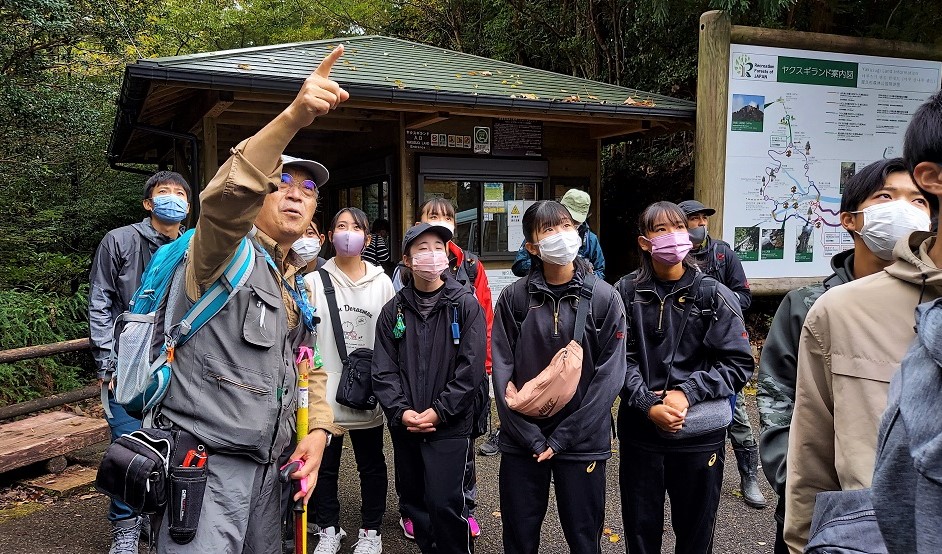

ヒルについての注意を受けて身支度を整えます。「ズボンを靴下の中に入れるなんてダサい!」なんていう言葉は禁句です。一人完全防備の隊員がいますね。

本日のガイド,寺田先生からスギやモミ,ツガ等の針葉樹についての説明を受けています。

くぐり栂(つが)。迫力があります。S君撮影。やるなあ。

屋久島がもののけ姫の舞台になったというのも納得の1枚。M君がパノラマ撮影で表現しました。

ランド内はなかなか全員で撮れるところがありません。千年杉の前は貴重なスペース。

30分コースを1時間かけて歩いた後は班別研修。

カビゴケ班は今日もカビゴケ探し。昨日と違って時々は見つかるのですが…,

似たような葉上苔(ようじょうごけ)が何種類もあり,匂いで識別するしかありません。これなんかイメージはそっくりなんですが,これでもだいぶ大きいんです。S君すごいね。

これはかなり特徴的なのですぐ識別できそうですが,まだ名前が分かりません。

そしてこれがカビゴケです。小さ過ぎて老眼の人は肉眼ではもう無理です。

化学班は研修センターのKさんの案内で80分コースを歩きながら水を採取しました。

つり橋からの渓流の様子。どう切り取っても絵になります。

昼食は研修センターのお弁当,美味しかったです。

昼食後もがビゴケを探しましたが,早い段階で雨が降り出し,目的の一つであった屋久島産カビゴケの撮影は十分にはできませんでした。残念ですがこれも屋久島です。写真はすぐに名前が分かりそうなのに同定できていないコケ。

地学班は屋久島高校のY先生の指導のもと,まずは小瀬田海岸へ。

ここでは貝類の化石を見つけることができます。紙粘土を使ってその貝化石のレプリカを作るというのが一つ目のテーマ。研修センターからお借りしたガイドブックを使って屋久島の地質的な成り立ちについても改めて教えていただきました。

続いて訪れたのは早崎鉱山跡。昭和30年代まではタングステン鉱山でした。坑道の跡も残っています。

Y先生が「ここは戦隊ものみたいな撮影ができるよ」なんて言うもんだから5人でその気になってます。男子ってこういう生き物です。

ここでの目標の一つはタングステンを採掘した際に捨てられた?石英の結晶を探すこと。なかなか大きいものは見つからないようですが,中には3センチを超える大きなものを見つけた生徒もいたようです。写真は,背景が手袋の生地であることを考えると,1センチ弱くらいでしょうか。

夕食。メイン料理のトビウオの唐揚げについて説明してくださっています。「頭から食べられますよ。」なんて言うもんだから…,

頭から大きなヒレ,背骨まで全部食べたようです。美味しかったですね。スマホが見えますが,研修中はカメラとしての使用に限って許可ました。

夕食後はレクチャールームで班別にサンプルやデータの整理。写真は1年水生生物班。

こちらは2年カビゴケ班。スマホ等で撮った膨大な画像の整理や,パワーポイントへの画像の組み込みをやっています。

化学班は様々な器具や試薬を部屋に持ち込み,この日に採取した水の分析をやっていたようです。

10時過ぎには班別活動を終えましたが,カビゴケ班は特別に研修センターの地下で飼育されている屋久島や世界の昆虫をWさんに見せていただきました。ここに写っていないI君は,今まさに「ニジイロクワガタに挟まれると意外と痛くて離してくれない」ということを右手の人差し指でで学んでいます。

後半雨に悩まされましたが,逆に屋内でのデータ整理がしっかりできてよかったですね。2日目もお疲れさまでした。

2021年11月07日(日)

舞鶴フィールド研修3 屋久島研修(1日目)

10月29日(金)~31日(日),舞鶴フィールド研修3(屋久島研修)が実施されました。参加したのは普通科2年生11名,理数科2年生7名,理数科1年生6名の計24名。理数科1年生(水生生物班)はほぼ別行動となりました。

29日の8:30,フェリー屋久島出航。

貨物船の船体の文字(APL)を双眼鏡で読み取って船籍を特定したり,トビウオやカツオドリに歓声を上げたり,船内で飼育中のウミガメの識別法を勉強したり,うどんを食べたりしている間に屋久島が見えてきました。ちょっとうねりはありましたが,快適な船旅でした。

宮之浦港からバスで約30分。この日の研修地は白谷雲水峡。

2年理数科のカビゴケ班を除く本隊は「苔むす森(もののけ姫の森)」を目指すコースを屋久島環境文化研修センターのFさんに案内していただきました。

屋久島を特徴づける「花崗岩(かこうがん)」の説明を受けています。カリ長石の大きな結晶が見えていますね。

合成?と思ってしまいそうな写真です。「七本杉」と呼ばれる屋久杉の巨木です。

カビゴケ班は課題研究のテーマである「カビゴケ」の探索を行いました。しかしなかなか見つからず…,いろいろな植物の観察を行いました。

葉の幅約5ミリの極小スミレ(ヤクシマスミレ)の返り咲き。

渓流の岩上に生えるホソバハグマ。

木肌が美しいヒメシャラの大木。

ハイノキに寄生するヤクシマツチトリモチ。

この絶好の環境で見つからないということは,ここには分布していないんですかねえ,カビゴケ…。

水はどこまでも澄み切って,渓谷も森も本当に美しかったです。

苔むす森コースはちょっときつかったようですが,有意義な研修になりました。

宿泊は屋久島環境文化研修センターにお世話になりました。

夕食の様子。写真は別行動でエビなどを採集していた理数科1年水生生物班。唐揚げ美味しかったですね。

夜は屋久島出身で鹿児島県の植物の第一人者,寺田仁志先生に「世界自然遺産~屋久島の自然」と題して講演をしていただきました。翌日の植物観察が楽しみになりました。

講演会終了後,2年生は「星空観察会」。みんなで駐車場に寝っ転がって満天の星空を観察しました。ほとんどの生徒が流星を見ることができました。約30分の間に5~6個は流れたと思います。これも貴重な体験です。

唯一流星を見逃したS君は一体何をやっていたのか。

これです。プレアデス星団(すばる)!一眼レフを駆使して頑張っていました。こんなにいっぱい星があるんですね。

濃密で有意義な研修ができた1日目でした。

2021年10月27日(水)

SR課題研究中間発表会

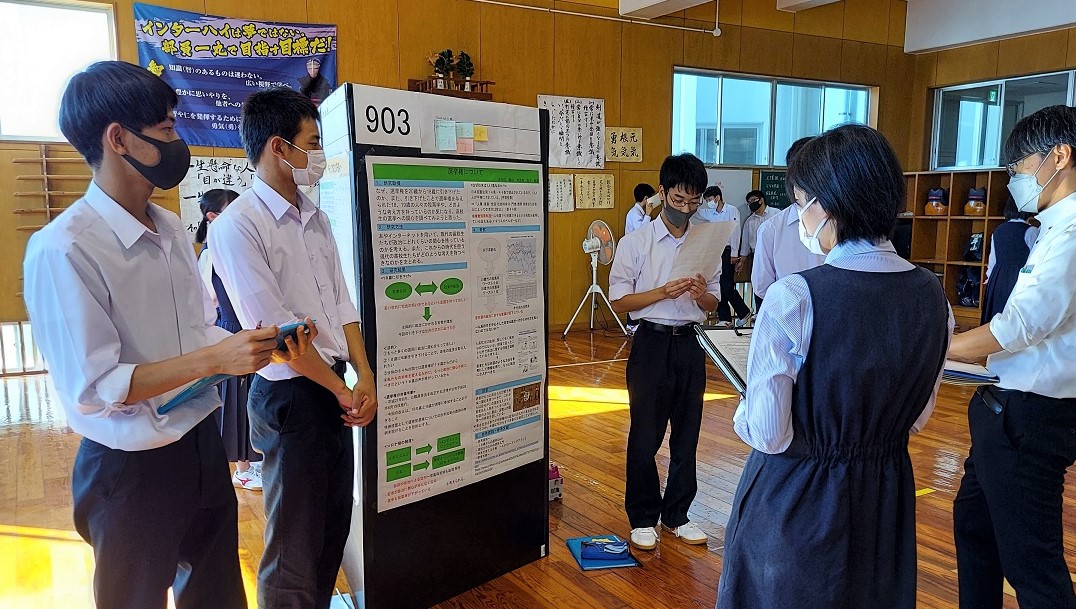

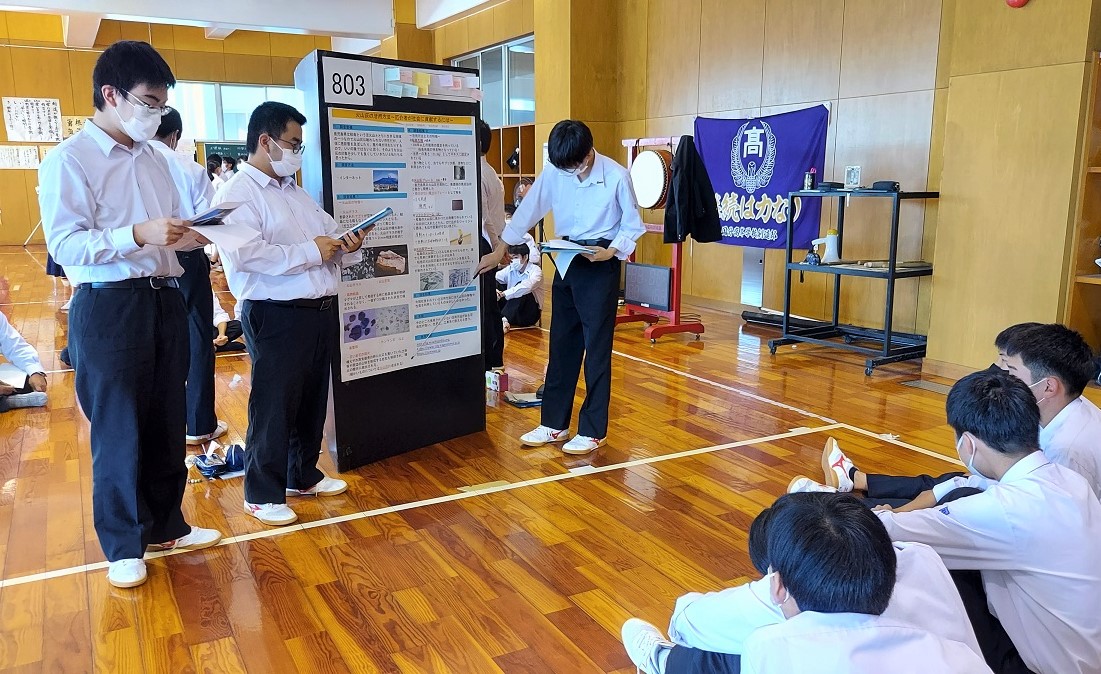

10月27日(水),普通科2年生のSR(サイエンスリサーチ)で行っている課題研究の中間発表会がありました。本来は9月24日に実施予定でしたが,新型コロナの影響でこの日に延期されての実施です。

体育館での発表の様子。まだ発表の経験が少ないので,今は原稿を見ながらの発表です。

おや,こちらのチームは原稿なしで発表していますね。

このチームも原稿なしです。

原稿なしのチームも結構あったようです。できればみんなが原稿を見ずに自分の言葉で発表できるようになるといいですね。

こちらではA先生とT先生の厳しいチェックが行われているようです。

U先生,お手柔らかにお願いします。

武道館での発表の様子。

さつまいもの研究ですね。グラフも見やすく,すっきりしたレイアウトになっています。

K先生とS先生が発表を見守っています。

今回ほとんどのチームがA0判のポスターをプリントアウトして発表に臨みました。その点は昨年からさらに進化しています。

国分高校の課題研究はみんな真剣。生徒の皆さんのこの姿勢が国分高校SSHの成功を支えています。

今日指摘された点やアドバイスを生かし,12月の課題研究発表会,1月のSSH成果発表会に向けてさらに研究に磨きをかけていってください。

2021年10月21日(木)

超いい匂いです!家庭科調理実習(豚丼)

10月20日(水),家庭科室の前を通るとめちゃくちゃいい匂いがしているので,突然の取材に入りました。

この写真の右と左では全く違うものを作っているようです。

いい匂いはこの鍋で作っている料理のようです。

これは豚肉を切って鍋に入れていますね。

どうやら作っているのは豚丼のようでした。

班内で分担し,協力してもう一つ何か作っていますね。

何を作っているのか聞いたのに,名前を忘れました!チョコレート系のケーキでしょうか。

型に流し込んでこの後焼くんでしょうか。なんだったっけなあ。

家庭科のT先生に聞いてきました。正解は「ココア蒸しパン」でした。焼くんじゃなくて蒸すんですね。

みんなとても楽しそうに実習していました。1年3組の皆さん,取材協力ありがとうございました。

2021年10月20日(水)

普通科2年課題研究 中間発表会 リハーサル

10月20日(水),普通科2年生の課題研究 中間発表会に向けて,各カテゴリー別に発表のリハーサルが行われました。

結構本格的に発表練習をしています。

Y教頭先生もアドバイスをしてくれていますね。

先生方の指導にも熱が入ります。

発表練習前の打ち合わせ中。

このチームはよく声も出ていました。

どうしてもピースをさせてください,というのでこんなショットも1枚。ポスターに貼るポップ作りでしょうか。

こちらはポスターが間に合わなかったのでしょうか。タブレットを使っての発表練習のようです。

そのころ理数科は…、

中間発表は先日終えているので,迫りくる県大会(県生徒理科研究発表大会)に向けてデータを増やす作業に黙々と取り組んでいました。

生徒の皆さん,お邪魔しました。

中間発表本番は,来週10月27日(水)です。頑張ってください。

2021年10月04日(月)

1年生 文理選択説明会

10月1日(金),1年生のGS(グローカルサイエンス)の時間に,2年次からの文理選択の説明会が行われました。

まずは1学年主任のM先生の話。

A先生から文理選択の全体的な説明。

理科に関する説明(K先生)。文系は地学基礎と生物基礎の2つが必修,理系は化学が必修で物理と生物が選択になります。

数学に関する説明(I先生)。理系は数【機種依存文字】まで履修します。

地歴公民に関する説明(U先生)。理系は1科目,文系は2科目履修します。

将来の夢や上級学校での学部学科等,様々な要素と絡め考えてください。残念ながら,「気が変わったので3年次から変更します」なんていうのは通用しません。親や先生方の意見も聞きながらじっくり考え,納得して,最終的には自分で決めることが大事です。

2学期末には希望調査を行います。後悔しないようにしっかり選択してください。

2021年10月03日(日)

パワーアップ研修 研究授業(日本史)

10月1日(金),地歴公民科W先生のパワーアップ研修の研究授業(日本史)が行われました。

今日のテーマは,後醍醐天皇の「建武の新政」のようです。

ワークシートに記入する時間に机間巡視(きかんじゅんし)。世間では使われない学校用語ですが,字を見ると意味は分かりますね。

ワークシートに記入した内容をもとに隣の人と話し合っています。

PCやモニターも駆使して,アクティブな授業が展開されました。

W先生,お疲れさまでした。

隣のクラスでは世界史の授業が。あぁ「項羽と劉邦」,懐かしいです。四面楚歌,古典(漢文)でも出てきますね。あまりの懐かしさにアポなしで写真撮りに行ってしまいました。項羽が鴻門之会で劉邦を許したのはなぜか?高校時代からずっと疑問です。

日本史も世界史も,もう一回授業を受けたいなあと思いました。新しいことを知る,分からなかったことが分かるって本当はすごく楽しいことですよね。「学ぶことの楽しさを伝えられる授業」を目指したいと思います。

2021年09月29日(水)

SRプレゼン講習会(2年生)

9月29日(水)5限目,2年生SR(サイエンスリサーチ)のプレゼンテーション講習会が行われました。講師は東京海洋大学の柴田先生。

まだ県外の先生をお招きすることはできず,残念ながらZoomでの講義となりました。理数科も含めて2年生全員が大きく間隔を空けて視聴しました。

これから口頭発表用のスライド・ポスターを作ったり実際に発表したりする際に大いに役立つ内容でした。

6~7限目は一足早く研究がまとまりつつある理数科の5班が,それぞれの研究についてアドバイスをいただきました。写真は生物班。

こちらは化学二酸化炭素班。超真剣です。

全体での講義,理数科各班への指導ともに,2年生にとってとても貴重な時間になりました。

柴田先生,長時間にわたるご指導ありがとうございました。

2021年07月27日(火)

制服について考える生徒委員会 勉強会

7月26日(月),夏季補習終了後の被服室で制服について考える会の勉強会が行われました。この会は家庭クラブ役員や生徒会執行部を中心とした会です。この日の勉強会は,国分高校の今後の形式についての情報収集の一環として,最新の制服の傾向やSDGsに関する企業の取り組みについて制服業者の方から直接お話をうかがうことを目的として企画されました。

明石スクールユニフォームカンパニーの方による撥水性や伸縮性についての説明。

説明を聞いた後,実際に試着してみました。

「あー,伸びる伸びる」と言っているように見える生徒会担当のW先生と,「斎藤さんだぞ」と言ってるようにしか見えない生徒指導主任のK先生。

今後の国分高校の制服がさらに良くなるよう,勉強会や話し合いを重ねていく予定です。

説明してくださった明石スクールユニフォームカンパニーの皆さん,ありがとうございました。

2021年07月27日(火)

サイエンスインターハイ 2021

7月25日(日),サイエンスインターハイ 2021がZOOMによるリモートで開催されました。出場したのは理数科2年の化学系の2班と生物(カビゴケ)班,理数科1年の生物(ヤマビル)班の計4班。

午前中は化学系の2班が発表しました。

「海水中の全リン測定器の開発」について発表しました。

「二酸化炭素測定器の開発」について発表しました。

午後は生物系の2班が発表。

理数科2年のカビゴケ班。あまり知られていない「カビゴケ」の分布や生育条件,生活史等について発表しました。

理数科1年のヤマビル班。ヤマビルの集合性,忌避性について発表しました。

1年生の発表について,2年生がアドバイスをしてくれています。こういった「反省会」も大事にしています。そしてこのような縦のつながりも理数科の強みです。

ZOOMによる発表もだいぶ慣れてきましたが,他校の生徒との交流ができず,発表会や大会に参加した実感があまりありません。早く普通に開催できるようになって欲しいですね。

出場した皆さん,お疲れさまでした。

2021年07月26日(月)

舞鶴フィールド研修(理数科2年)

7月26日(月),理数科2年生を対象にした舞鶴フィールド研修2が行われました。

物理班は鹿児島大学の小山先生に学校に来ていただき,磁石について学習を深め,磁力の測定等に実習を行いました。

化学班は鹿児島大学の神長先生に来ていただき,二酸化炭素ややリンの測定器の開発についてご助言をいただきました。

生物班は宮崎県にある服部植物研究所の片桐所長と連携し,Zoomでカビゴケ研究の方向性等についてご指導いただきました。

地学班は鹿児島大学の中谷先生に来ていただき,桜島の噴煙の研究に関する様々なことを教えていただきました。

理数科2年生の皆さん,今日教えていただいたことを生かして自分たちの研究に磨きをかけていってください。

ご指導いただいた先生方,貴重なお時間をいただきありがとうございました。

2021年07月26日(月)

3年生対象 進路講演会

7月26日(月)午前中に,3年生対象の進路講演会を実施しました。

講師は北九州予備校の江口先生。演題は「今すぐ『本気』の受験生になろう!」。

人口減少,少子化といった日本の動きから,GAFAのような世界の動きを踏まえて,今受験生が何をすべきかをわかりやすく語っていただきました。

効果的な学習サイクルや夏を乗り切るための生活リズム等,今すぐに取り組みたい内容で,生徒たちはメモを取りながら真剣に聴いていました。

今日学んだことを生かし,勝負の夏に挑みましょう。

江口先生,ありがとうございました。

2021年07月21日(水)

舞鶴フィールド研修(理数科1年)

7月21日(水)夏季補習1日目,理数科1年生は舞鶴フィールド研修に出かけました。講師は鹿児島大学名誉教授の大木先生と,霧島市ジオパーク推進員の石川先生。

まずは「岩戸」の火砕流堆積物の観察。

道路脇の崖には,国分平野が大きな湖だったころの地層が見えています。

ここは年代の古い順に南九州で発生した火砕流堆積物を見ることのできる極めて貴重な場所です。

右手は訳11万年前に指宿市沖の阿多カルデラから噴き出した「阿多火砕流」が作った溶結凝灰岩の崖。ここでは真っ黒い色をしていますが,南薩では赤いそうです。

これは「岩戸火砕流」が作った溶結凝灰岩の崖。下に祠が作られています。岩戸火砕流はごく限られた場所でしか見られない不思議な火砕流堆積物なのだそうです。

崖に沢山咲いていた「イワタバコ」。1週間前が満開だったかな。

山をだいぶ上がって,この辺りは約3万年前の「入戸火砕流」の堆積物。いわゆる「シラス」です。

岩戸を後にして,次の研修地は新川渓谷。

石川先生からジオパーク等について説明を受けています。

大木先生からは「甌穴(おうけつ)」のでき方について教えていただきました。ここの川床は約30万年前の「加久藤火砕流」がつくった溶結凝灰岩です。その川床を石が削って甌穴が形成されました。

霧島ジオパークを代表する景観の一つです。

3か所目は横川の「大出水の湧水」。

美しい湧水です。湧出量は毎分22トン! このくらいの角度から見ると水が盛り上がって見えます。

水中カメラを突っ込んで中を撮影してみました。どこまでも透明です。水圧でカメラを落としそうになりました。

ここでは昼食をとり,しばらく自由に湧水周辺の自然を満喫しました。水は年間通じて15度。ずっと入っているのはつらい冷たさでした。

最後に集合してマスクを外して記念写真。

4か所目は鹿児島神宮裏の「宮坂貝塚」。画面奥に隼人3島とうっすら桜島が見えています。ここに貝塚があるということは昔はこの辺りが海岸線だったことを示しています。

昨年の大雨で一部が崩れてしまってシートがかけられていますが…,

テントの下からのぞくと,貝塚を見ることができました。

15時45分,研修を終えて国分高校に到着。

理数科1年生の皆さん,霧島ジオパークのすごさが分かりましたか?地質に対する興味・関心が高まったのではないでしょうか。

大木先生,石川先生今日は一日ありがとうございました。

2021年07月02日(金)

GS(グローカルサイエンス)世界に誇る霧島学3

7月2日(金),1年生のGS(グローカルサイエンス)の時間に「世界に誇る霧島学」の第3回目の講演会が行われました。

講師は霧島市観光PR課の濵屋先生で,テーマは「霧島の魅力」です。

「霧島市では,豊富な温泉資源を「温泉郷」としてグループに分けてキャラクターとタイアップしたり,食にまつわる様々な物品・サービスを「ゲンセン霧島」としてPRしたり,市民一人ひとりが霧島市の魅力を認定する「キリシマイスター制度」を始めるなど様々な取り組みを行っています。」

びっちりメモをとっていますね。大事なこと,自分に役立ちそうなことを聞き取って取捨選択し,最小限の言葉でメモする。高校時代に身につけたい大事な力です。

濵屋先生,本日はありがとうございました。

2021年06月28日(月)

GS(グローカルサイエンス)世界に誇る霧島学2

6月25日(金),1年生のGS(グローカルサイエンス)の時間に「世界に誇る霧島学」の第2回目の講演会が行われました。

講師は鹿児島大学の大富先生で,テーマは「鹿児島湾講座」です。

自分たちの課題研究に生かそうと,多くの生徒がメモを取りながら聴いていました。

水産学に興味を持った生徒も多かったのではないでしょうか。

大富先生,いつも楽しいお話をありがとうございます。

2021年06月23日(水)

鹿児島大学理学部との連携協定

6月22日(火)午後,鹿児島大学理学部と国分高校,大島高校との連携協定を結びました。

鹿児島市のホテルにおいて,鹿大理学部長,本校校長,大島高校校長の三者で,高校生が大学生向けの講義を受け単位を先取りできる事業を始めるための調印式を行いました。

鹿児島大学理学部の試験的な取組であり,高校と大学の学びを円滑につなげる「高大接続改革」の一環です。

この夏の7月~8月までの7回分の講義を,両校の希望者43人が,それぞれの学校でオンラインで受講し,大学生と同じ課題提出やテストに臨むことになります。

大学の授業内容を知り視野を広げることはもちろん,学習へのモチベーションを高めることにつながると期待しています。

ちなみに撮影の様子はこんな感じです。貴重な瞬間を写真に収めようとカメラマンの皆さんも大変です。

本日の南日本新聞記事としても掲載されました。国分高校としては,ISEF世界4位の昨日の記事に続き,連日の大きな扱いをしていただきました。(いずれも撮影時のみマスクを外しています。)

2021年06月21日(月)

GS(グローカルサイエンス)世界に誇る霧島学1

6月18日(金),1年生のGS(グローカルサイエンス)の時間に,「世界に誇る霧島学」と題して講演会が行われました。講師は霧島市のジオパーク推進員の石川先生。

霧島市の文化や歴史,産業,ジオパーク,自然に至るまで幅広く話をしてくださいました。

それらを繋げて全体として理解するのが「霧島学」。とても面白い視点です。生徒たちはメモを取りながら聴いていました。

石川先生,いつもありがとうございます。これからもご指導よろしくお願いします。

2021年06月17日(木)

SR(サイエンスリサーチ)統計学講座

6月16日(水),2年生のSR(サイエンスリサーチ)の時間に,数学科のW先生による「統計学講座」が行われました。

課題研究を行う上で避けては通れないのが「統計学」。データから理路整然と誰もが納得のいく結論を導くために,絶対に必要なものです。

統計学が専門のW先生が,統計学に基づいた研究の流れ,データのとり方,グラフの描き方,データの解析法,適切な検定方法まで,パワーポイントを使って分かりやすく説明してくださいました(2回シリーズ)。

すでに本格スタートしている課題研究に直結する内容のため,みんな真剣に聴いています。

2年生の皆さん,統計学という最強の武器を身につけ,自分たちの研究を計画的に進めていってください。

W先生,ありがとうございました。

2021年05月19日(水)

SRウェブ講演会

5月19日(水),2年生のSR(サイエンスリサーチ)の時間にウェブ講演会が実施されました。講師は蔵満司夢先生。一昨年は学校に来ていただきお話しいただきましたが,コロナの影響で今回のようなウェブ講演会という形になりました。

蔵満先生は錦江湾高校の出身で,同校のSSH活動の経験も生かして筑波大学に進学し,その後同大学院で博士号を取得されました。現在も高校時代と同じ「寄生蜂」の研究をしておられます。いまや学会の最前線で活躍しているSSH活動の大先輩です。

高校時代のオトシブミの寄生蜂の研究や筑波大学での研究の紹介,「研究とは何か?」といった話題は興味深く,今まさに課題研究を行っている2年生は真剣に聴き入っていました。

「研究とは世界の誰も知らないことを調べ,人類の知識の枠を広げていくこと」,「研究は,最終的には論文という形にまとめて世界に発信することが大事」等,多くのことを教えていただきました。

蔵満先生お忙しい中,国分高校のためにお時間を割いていただきありがとうございました。

2021年02月26日(金)

よかアイデアコンテスト表彰式

2月25日(木),第5回高校生よかアイデアコンテスト(主催 鹿児島国際大学)の表彰式が国分高校校長室で実施されました。

2年普通科 竹班の「Take a distance ~竹と共生する未来~」の研究が最高賞である学長賞を受賞しました。

鹿児島国際大学の千々岩副学長から科学的な深い考察,システマティックな提案,わかりやすいプレゼンテーション,詳しい参考文献とすべてにおいてレベルの高い素晴らしい発表で学長賞にふさわしいと,大変高く評価していただきました。

竹班の研究班の5名も最高賞の受賞で大変うれしかったようです。

また2年普通科ドクターヘリ班の「最後の砦ドクターヘリ ~ランデブーポイントの必要性~」の研究班は審査員特別賞を受賞しました。

僻地や離島を抱える鹿児島県の救急医療では必要不可欠なクターヘリに注目し,病院等にインタビュー・アンケートを行った研究です。

両班とも受賞おめでとうございました。

今後も地域イノベーションにつながるような研究活動を深めて下さい。

2021年02月15日(月)

女性科学技術者・研究者講演会(1年生)

2月12日(金),1年生全員を対象に,女性科学技術者・研究者講演会が行われました。

講師は鹿児島大学・水産学部・助教・附属海洋資源環境教育研究センターの國師恵美子先生です。

國師先生が,鹿児島大学水産学部の研究者になるまでの生い立ちや,現在の研究について,研究者のやり甲斐,水産学の魅力等について,楽しく話してくださいました。

1年生は熱心に話を聴いていました。

最先端で活躍している女性科学研究者の國師先生の講演を聴くことで,理工系学部や科学技術への興味・関心が高まったようです!

講演終了後は何人かの女子生徒が先生のところに集い,多くの質問をしていました。

今日の講演を聴いた国分高校1年生の中から,きっと世界でイノベーションを起こすような女性科学技術者が誕生すると思います。

國師先生,遅い時間まで熱心に質問に答えていただき,大変ありがとうございました。

2021年02月11日(木)

SSH論文作成講座(2年生)

2月10日(水)に2年生を対象に論文作成講座を実施しました。講師は第一工業大学教授の大惠克俊先生です。

2年生は1年次の2学期から課題研究を行い,1月29日にSSH成果発表会で全班が発表を行いました。これから3年生にかけて,その研究を一人1本の論文にまとめていきます。

2年生は真剣に講演を聴いていました。

論文作成の意義や論文の基本的な書き方等を具体的に学ぶことができました。

2年生は大変高いレベルの研究を行ってきたので,今日の講義で学んだことを生かして,いい論文を書くことができると思います!

大惠先生,ご講演ありがとうございました。

2021年02月10日(水)

教科横断型授業の取り組み 英語×保健=「科学英語」

2月9日(火),1年生の科学英語の時間に,英語科のU先生を中心に・ALT・養護教諭が協力して,コロナウィルスに関する教科横断型の授業を展開しました。

まずは「When is pandemic over?」というコロナウィルスに関する動画を視聴。メモをとりながら視聴しています。視聴後,ワークシートの空欄を埋めていきます。

続いてALTのジョニー先生が,イギリスの現状を説明してくれました。お母さんやお姉さんはすでにワクチン接種を終えたそうです。「I’m jerous…(うらやましい)」という一言は,ひょっとしたら笑わせようとして言ったのかもしれませんが,笑ってはいられませんよね。

続いて養護教諭のY先生による,日本の現状についての説明。

コロナ感染を防ぐための生活様式等についても説明がありました。

その後,ワークシートに英作文を記入しました。テーマは「What should / should't we do to stop the covid-19 pandemic?」写真はそれを発表しているところです。

3人の先生方がそれぞれの専門を生かし,教科をまたいで英語で1つのテーマについて学習する。面白い授業だったと思います。

担当した先生方,お疲れ様でした。

2021年02月05日(金)

舞鶴最先端サイエンス研修(東京大学)報告1

2月3日(水),舞鶴最先端研修が行われました。東京大学と連携して「サステナビリティ(持続可能性)」に関するプログラムに取り組んで基礎的な科学リテラシーを養うとともに,課題研究に向けた素地を育成することが目的です。3回シリーズで,2月6日(土)には「イオン未来の地球フォーラム」に参加します。今回はそれに向けての事前ワークショップという位置づけです。

1年生16名(普通科11名,理数科5名)が参加しました。

最初に,本校の課題研究(3題)を紹介しました。

理数科1年地学班の研究発表。

普通科1年生の「校内の絶滅危惧種」についての発表。

この他に,理数科1年生物班の「カビゴケ」の研究も紹介されました。

グループワークでは,「コロナの前と後で変わったことは?それに伴って良かったことと悪かったことは?」について,付箋に書き出しました。

SDG’Sとの関わりにも注目して書き出していきます。

付箋での作業をパソコン上でも同時進行で行っています。

それを内容別に模造紙に貼って整理していきます。

お互いに協力し,情報交換をしながら作業を進めていきます。

3班に分かれて行った作業をお互いに発表し合いました。

その後,東大の菊池先生の講義。みんなメモをとりながら聴いています。専門用語を極力使わず,非常にわかりやすい講義でした。

コロナウィルスが世界に与えた影響は計り知れません。しかしコロナ対策で変化したこと,変化せざるを得なかったことが,これからの働き方や生き方,環境問題等に対していい方向に働くこともあるかもしれません。そんなことを考えさせられる有意義な研修になりました。願わくば,何らかの形で他の生徒たちや地域の皆さんにも還元できるといいですね。

関係者の皆さん,ありがとうございました。

2021年02月04日(木)

2年生「企業等による出前講座」実施

2月3日(水)午後の時間を使い,2年生のキャリア教育として,地元の企業等から講師の先生方をお招きして「企業等による出前講座」を実施しました。

6限目は,体育館で九州タブチ国分工場の竹内様より,2年生全員に向けて講話をしていただきました。

7限目は,希望制で7つの講座に分かれて講座を受講しました。

霧島市役所の渡辺様

霧島市消防局の岩下様。国分高校OGです。先日の避難訓練でもお世話になりました。

藤田ワークスの濱畑様。

南九州ケーブルテレビの永奥様。

株式会社 健 の重野様。

国分幼稚園の中筋様。

なんか間違っていそうな雰囲気です。

霧島医療センターの岸本様。

地元企業の皆様から,業務内容を聞くことで地元企業への理解を深めると同時に,働くことについても真剣に考える機会となりました。

お忙しい中,お時間を作っていただいた皆様,ありがとうございました。

2021年02月02日(火)

SSH発展数学

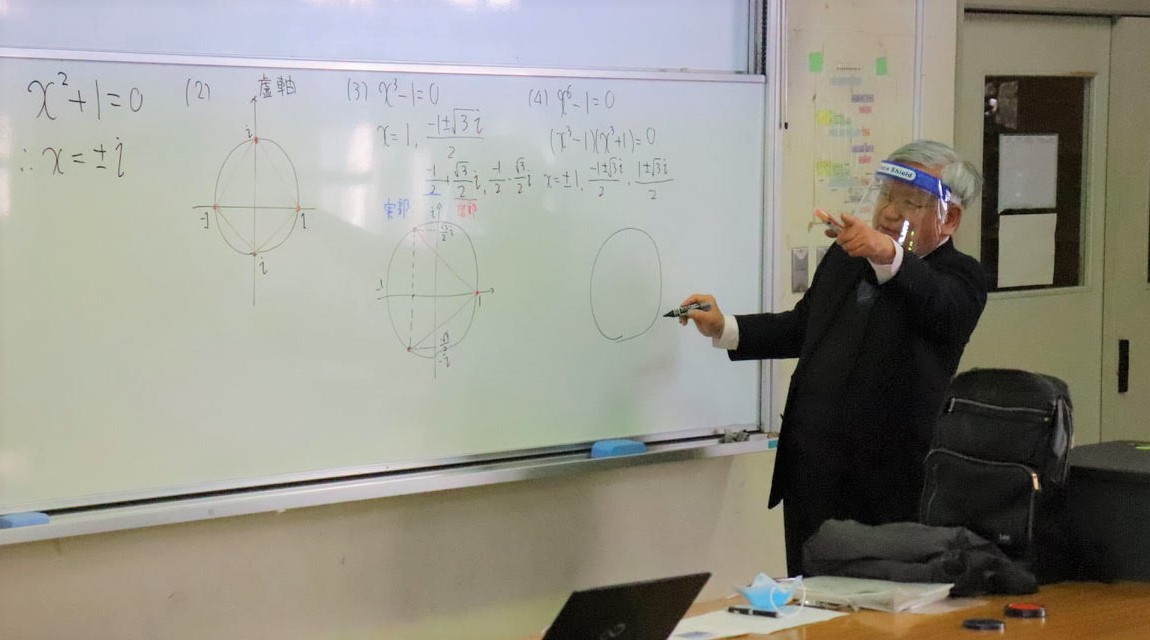

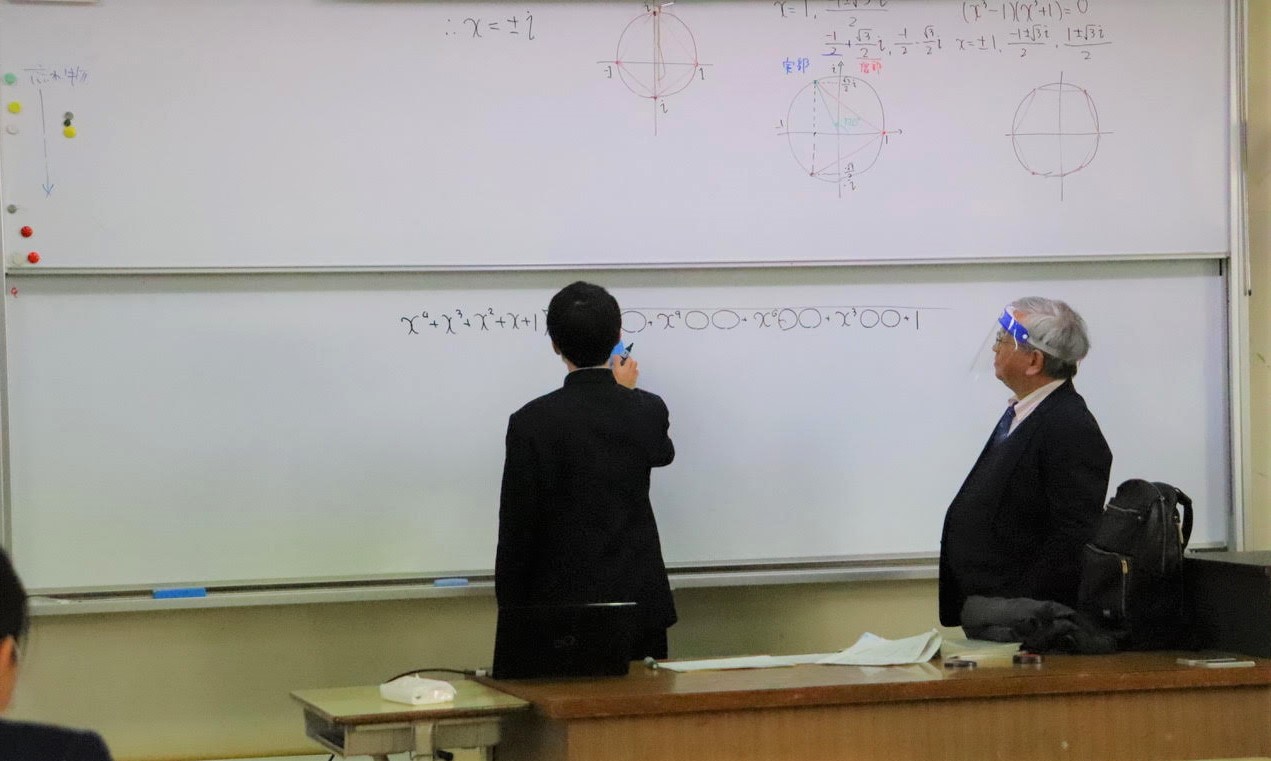

2月2日(火)午後,SSH発展数学講座として,鹿児島高専の白坂先生をお招きし,2・3年生約30人に対して講座を実施していただきました。

複素数平面上での図形的性質を利用した,高校から大学への橋渡しとなるような,教員にとっても意味ある講座でした。

生徒も写真のように板書したり質問を受けたりと,一瞬も気の抜けない,しかし数学の面白さに溢れた授業でした。

数学科職員も数人聴講させていただいたのですが,授業ネタに使えそうな面白いものばかりでした。

後半戦は,計算から一転,折り紙で幾何的な図形を手作業で作り上げたり,トランプ,数字当て手品(いずれも,2進法や3進法がキーになっています)など,リラックスする中に数学の美しさが含まれた興味深いものでした。

白坂先生,お忙しい中,ご指導ありがとうございました。

2021年01月28日(木)

舞鶴最先端研修①九州大学荒谷先生Zoom講義

1月27日(水),SSH舞鶴最先端研修の一環として,九州大学の荒谷邦雄先生にZOOMで講義をしていただきました。荒谷先生は様々な学問分野を統合してクワガタムシを研究する「クワガタ学」の第一人者です。

1コマ目は理数科2年のカブトムシ班が研究発表を行い,問題点を指摘していただいたり,今後に向けてのアドバイスをしていただいたりしました。同時に,研究の方向性が間違ってはいないことに自信を持つこともできたようです。

2コマ目は同じく理数科2年のカワゴケ班や1年生も加わって,荒谷先生の講義を受けました。

昆虫の分類について,外来種問題について等,幅広い内容であっという間の1時間でした。時間が足りないくらいでした。

荒谷先生,お忙しい中お時間を割いて下さりありがとうございました。

今後ともご指導をよろしくお願いします。

2021年01月20日(水)

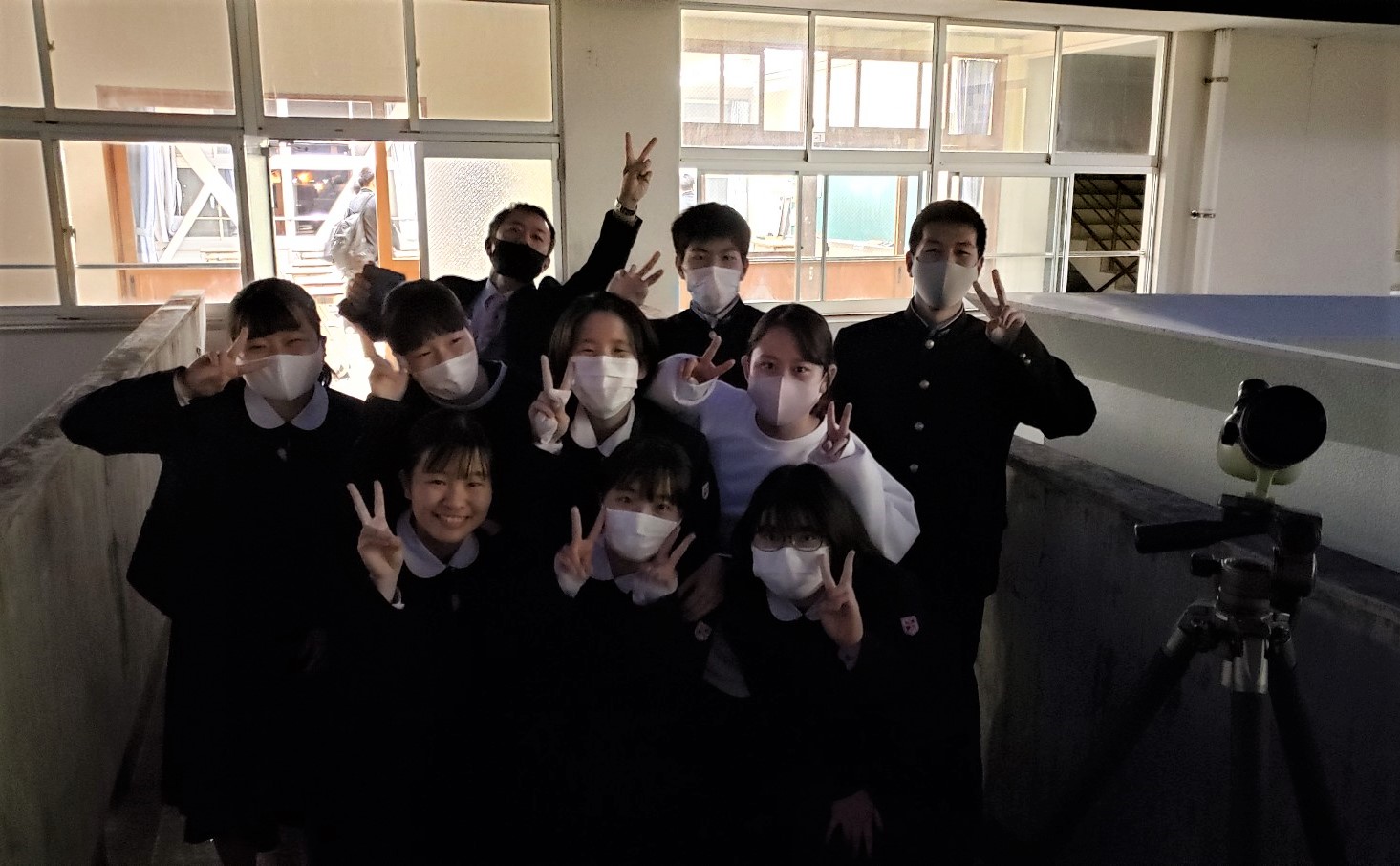

国際宇宙ステーション観察会!

1月19日(火),空も暗くなりかけた18:00頃,理数科の生徒たちが2日後に控えた県探究コンテストの準備をしていると,突然地学科のW先生がやってきました。

「国際宇宙ステーションが上空を通過するから見に行こう!」

大急ぎで3階の渡り廊下に上がり,望遠鏡をセットしました。

するとすぐに「あれだ!」とW先生の声。「結構大きく見えるんですね。」と言うと,「それは普通の飛行機!」と怒られました。

そのはるか上,頭の真上を点滅せずにスーッと移動していく小さな光こそが,国際宇宙スーテーション(ISS:International Space Station)!

地上から400km上空を,秒速7.7kmで飛行し,約90分で地球を1周するのだそうです。

望遠鏡でも見てみましたが,明るすぎてなんか長方形だな,くらいしかわかりませんでした。後で調べてみると,ソーラーパネルを広げた全体像が確かに長方形で,実際はサッカー場くらいの面積があるそうです。

想像以上に早く通過してしまい,「え?もう終わり?」と言う印象でしたが,肉眼でこんなに普通に見られることにちょっと感動しました。

あの中には,今まさに日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが乗り込んで作業をしているんですね。そう思うとさらに感動!

W先生,誘っていただきありがとうございました。

次見られるのは,90分後!(作業に夢中で忘れていました…。)

2021年01月15日(金)

取材成功,ピザ作り!

1月14日(木),先日食べている様子だけお伝えした家庭科の調理実習(ピザ),やっと調理の様子の取材に成功しました。

まずは生地をこねて広げています。

こちらは生地をこねながらトマトやハムを切っています。

この班もトマトを切っています。

広げた生地にトマトソースを塗っています。

そしてベーコンやトマトを載せていきます。

タマネギを載せています。

さあオーブンで焼いて早く食べましょう。

今回もお裾分けをいただきました。

ごちそうさまでした。