分類

2024年02月11日(日)

「第8回高校生よかアイデアコンテスト」で普通科はっぴーきっず班が優秀賞!

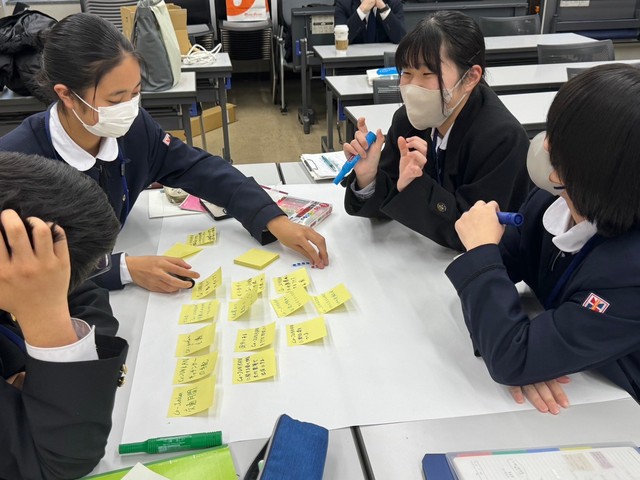

2月10日(土)に鹿児島国際大学で開催された「第8回高校生よかアイデアコンテスト」の決勝に2年生普通科のはっぴーきっず班が出場しました。

決勝は8組の高校生が,それぞれの身近な地域に目を向け,地域課題を発見し,その解決策を発表しました。

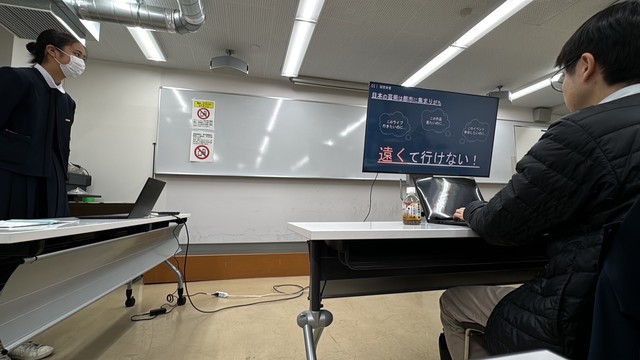

本校のはっぴーきっず班は「霧島市の大逆転型コミュニティ・スクールの創出〜導入率0%からの脱却〜」というタイトルで発表を行いました。

7分間という日頃の発表時間より短い時間でしたが,見事なプレゼンテーションでした。日頃の研究成果をしっかりと発表できていました。

質疑応答に関しても準備していたスライド等を活用して的確に答えることができていました。

軽食(ハンバーガー等)をいただいた後,いよいよ結果発表・授賞式です。

本校のはっぴーきっず班は見事,優秀賞(2席)を受賞しました。

おめでとうございます!日頃の研究への努力が結果となり嬉しそうです。

本日のコンテストでいただいた助言等を生かして,さらに研究を深めていって下さい。

このような素晴らしいコンテストを開催して下さった鹿児島国際大学,審査員,関係者の皆様,大変ありがとうございました。

2024年02月09日(金)

舞鶴最先端サイエンス研修3日目

舞鶴最先端サイエンス研修3日目です。本日は東京消防庁と,スカイツリーにある千葉工業大学の施設を見学します。

いきなりの門構え,緊張しますね!

AEDの装着実習を行いました。胸部圧迫との初期対応で,生存率が格段に上がると調べていた,2年生の課題研究がありましたね。

年始から日本各地で様々な災害が起きています。いざというときには,経験が一番生きてくることでしょう。しかし,この水消化器から出ている水は,どのように処理しているのでしょうか?不思議!

いよいよ千葉工業大学の宇宙に関する展示です。

こ,これは!!Mクロスのヴァルキリーのガウォーク?天井が低くて変形できないようです。

3日間の関東地方の研修,きっと皆さん楽しい,有意義な経験をしてくれたことでしょう。選抜を経て選ばれた16人は,是非学校に帰っても,周囲の生徒に良い影響を振りまいてください。

2024年02月09日(金)

舞鶴最先端サイエンス研修2日目

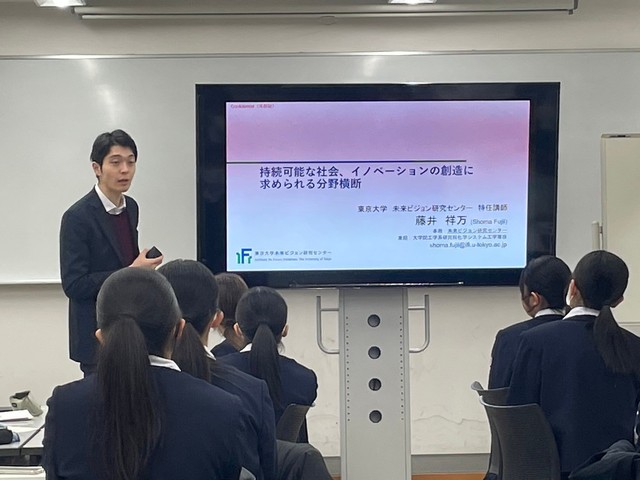

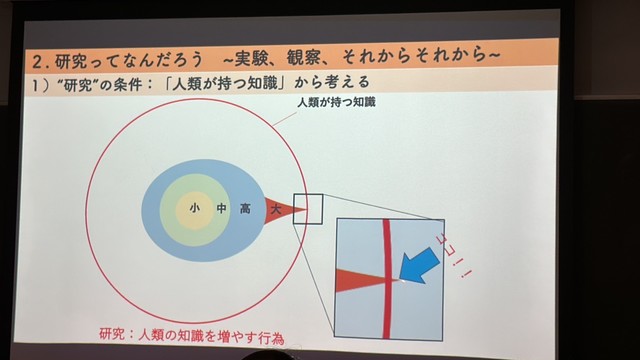

舞鶴最先端サイエンス研修2日目です。東京大学を訪問しました。先生方5人によるイノベーションに関する特別ワークショップです。

今回の研修は,安全に配慮しつつ、生徒の主体性の伸長を重んじ、基本的に「現地集合、現地解散」です。自分たちで考えて行動し、一人も遅れることなく指定ポイントに集合できました。

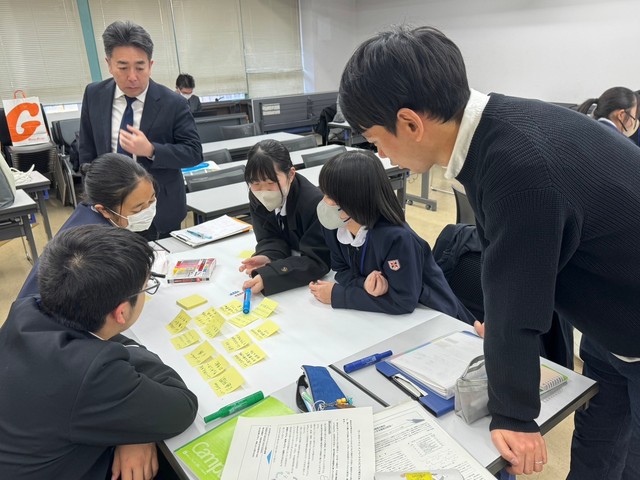

ゼロカーボン社会の実現を目指す「CO-JUNKAN」プロジェクトの先生方から、社会変容に必要な視点や最先端の考え方についてレクチャーしていただきました。その後,自由に食事をとり、自由に議論し、自由な発想をぶつけ合って、よりよい未来社会に向けたワークショップを楽しみました。

大学の食堂でご飯を食べる機会はあまりないので,貴重な経験でしたね。おいしかったでしょうか?

大学の校内にコンビニやファストフードのお店も入っているので,高校生にとっては驚きですね。サンドイッチも映えています(^_^)

2024年02月09日(金)

東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」への参加について

本校のSSH事業の一環で東京大学の「高校生と大学生のための金曜特別講座」への参加があります。

令和5年度は金曜日に20回程度オンラインで参加しました。2月9日(金)にあった寺田新先生 (東京大学 教養学部 統合自然科学科・教授)の「トップアスリートの食事の秘密」の講座には下の写真のようにたくさんの生徒が参加しました。

毎回,その講義に興味・関心を持った生徒・職員がオンラインで参加しています。

国分高校では高校の通常授業だけでなく,東京大学や鹿児島大学理学部・農学部・工学部等の講義を受講できる環境があります。

是非,国分高校で大学の最先端の講義を受講しませんか。

2024年02月07日(水)

舞鶴最先端サイエンス研修1日目

本日から9日(金)まで,生徒16人が参加して舞鶴最先端サイエンス研修が行われています。

この研修は,東京大学と連携して実施するサステナビリティに関する総合的な内容のプログラムや,筑波大学及びNIMS(国立研究開発法人物質・材料研究機構)での研修を通して,基礎的な科学リテラシーを養うとともに,課題研究に向けた素地を育成することや,研修を通して科学的な見方や考え方に触れ,幅広い視野の育成に繋げることを目的にしています。

心配された雪の影響も無く,比較的温かいようです。良かったですね。飛行機の中でも勉強をしている様子が見られたとのこと。意識が高くて素晴らしいです。

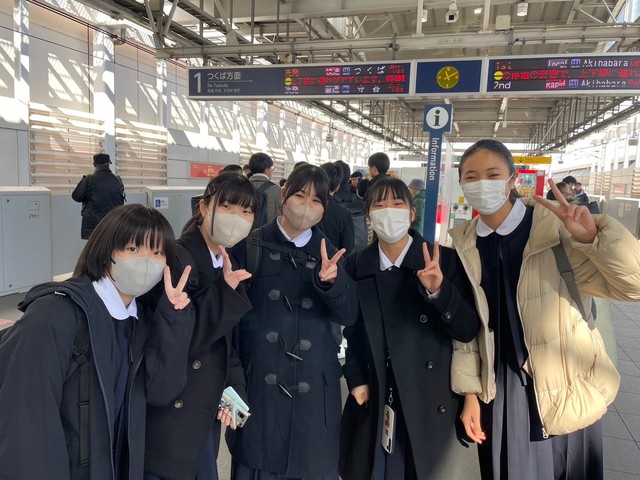

つくばエクスプレスで移動です。大都市の数分おきに到着する電車に驚いているのはないでしょうか?時刻表を見る必要がありませんよね(笑)

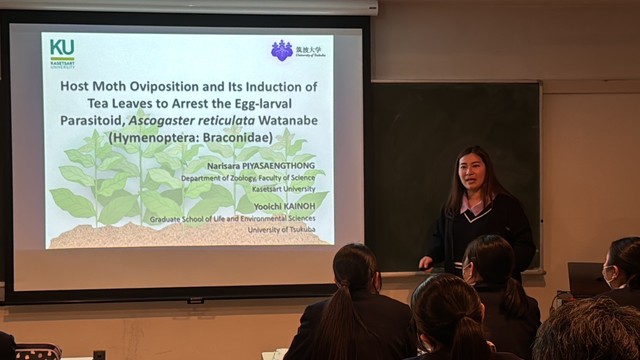

高校時代に,最前線の研修者の先生方と直接触れ合うことが出来る機会を持つことが出来るのは本当に羨ましいです。

見ている人に分かりやすく伝えることが出来る技術や話術も学んで来てくださいね。

充実の研修がスタートしたようです。大いに刺激を受けて,頭の体操をしてください。今回の研修は飛躍のチャンスですね。

16人の生徒の皆さんが帰ってきてからの様子が楽しみです。周りの生徒たちにも良い影響を与えてくれることを期待しています。

引き続き,研修を頑張ってください。報告が入り次第,ブログを更新したいと思います。

2024年02月04日(日)

霧島市民表彰

2月4日(日)霧島市民表彰が行われ,本校のサイエンス部えび班:津崎貴博君,町田征彦君,川野秀斗君が受賞しました。

「令和5年3月開催の中高生国際科学アイデアコンテスト つくばSciens Edge 2023において文部科学大臣賞受賞」という表彰内容です。

課題研究で賞を受けるのは素晴らしいことですが,賞を目的にするのは間違いです。課題研究を進める中で,何に気付き,何を得られたかを大事にしていきましょう。さらに「もっとこうすればこんなことがわかったかも!」という,自分の研究の弱点を見つけることができれば,自分を振り返る「自己調整学習」に到達できます。

国分高校の学びを武器に,卒業後も大きく羽ばたいてください。

2024年02月01日(木)

北海道教委主催「探求チャレンジ・ジャパン」にCS班が参加

2月1日(木),北海道教育委員会が主催する「探求チャレンジ・ジャパン」が開催され,参加を要請された国分高校からはコミュニティスクール班がZOOMで参加しました。

今までのSSHの成果を発信している中で,国分高校にお気づきいただき,お声がけくださった北海道教委に御礼申し上げます。

午前中から他校の発表を聞き,とうとう本校の順番が来ました。

先日の成果発表会でも行った口頭発表を,ZOOMにて披露しました。人文系の課題研究を要望されたので,九州大学主催でも評価の高かったCS班にお願いしたところ,快く引き受けてくれました。

1月になってから霧島市教委に要望を伝えに行った場面も加わり,さらに内容が充実しています。

終了後,他校からの質問にもしっかり答えることができ,一安心でした。後日,北海道立の専門高校が生産した北海道の特産品が送られてくるとのことで,とっても楽しみです!

CS班は今後もよかアイデアコンテストなどにチャレンジします。いい経験を積み重ねて,進路実現に役立てていきましょう。活動メモに感想を残しておきましょうね。

2024年01月31日(水)

R5年度成果発表会

令和6年1月30日(火),第一工科大学を会場に課題研究の1年間のまとめである「成果発表会」が開催されました。

昨年まで,コロナ禍で全体集合できませんでしたが,今年は大講義室に全員集まって,開会行事やプレゼン発表を行いました。

今年は保護者や他校の先生方にもご案内し,50人を超える校外からの参加者がありました。

SSH委員長の浦野さんが,今までの成果を十分に発揮しましょうと挨拶しました。

校長先生からは「自ら問いを立てること」の大切さを,第一工科大学工学部長の満丸先生からは「国分高校から他校への情報発信を!」というメッセージをもらいました。

12月の中間発表会で優秀と評価された班が,プレゼン発表を行えます。理数科物理班は,雨音をマイクで拾う,ただそのことが非常に大変で,試行錯誤して様々な方法を模索する経験をさせてくれました。

普通科地産地消班は,レシピを考えるだけではなく,実際に調理した際の動画を作成するなど行動力が評価されました。コメントで「ぜひYouTubeに上げてください」とありました。

この大人数の会場で,1年生が積極的に質問してくれました。素晴らしかったのは,一人一人の質問に講演者が誠実に回答し,そのたびに会場全体で拍手が起こったことです。運営指導員の先生から「この雰囲気を持っていることが,課題研究にみんなで取り組むことを後押ししていますね」とお褒めいただきました。

普通科カラス班は,9月の中間発表1では評価されませんでしたが,そのとき受けた指摘に真摯に向き合い,12月の中間発表2で最優秀となった班です。この短期間での向上を経験したことが,とても素晴らしいことだと思います。

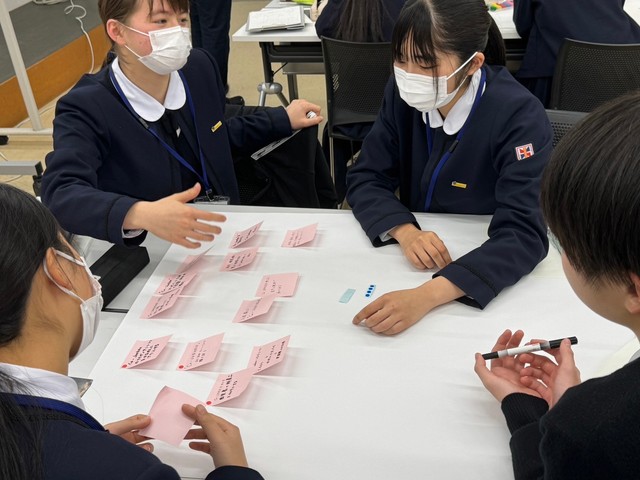

全体ポスター発表は,体育館で行いました。

このポスター発表で感心したのは,発表する生徒も聞く生徒も真剣に参加していることです。この聞く姿勢は「自分も発表しているので相手の発表も聞いてあげなければ,という生徒の気持ちの表れでしょうと」係の先生は分析していました。この真摯に向き合う姿勢が「なぜか知らないけれど国分高校の課題研究はうまく転がっていく」原動力だと思いました。

聴衆は,発表を聞いて感じたことを「Good Jobカード」などに記入して,発表者に伝えます。これを見て,さらに生徒達は新しい気づきを得ることでしょう。

高校生だけではなく,運営指導委員の大人からの質問にも,しっかりと答えようとしています。逃げずに立ち向かう心意気,とても素晴らしい!

2年生の多くの生徒は,大きな発表会はこれで終了です。この一年間の活動の中で,何を疑問に思い,どのように調べ,どんな結果が得られ,どう表現しようかと工夫し,どのように発表したか。加えれば「何が足りなかった,もっとこれを確認すればこんなことが判明したであろう」という自分たちの弱点までも,振り返りましょう。それは進路実現に絶対に役立ちます。活動メモに書き込んでください。

1年生に皆さん,1年後には今日の2年生と同じ立場です。9月の中間発表1までにある程度方向性を決め,受けた指摘を十分反映して12月の中間発表2に向けて整え,最後の仕上げを成果発表会までにしていきましょう。そのためにも,まずは何を疑問に思うのか,もう一度しっかりと自分たちの研究予定に向き合いましょう。活動メモに残してくださいね!

2024年01月31日(水)

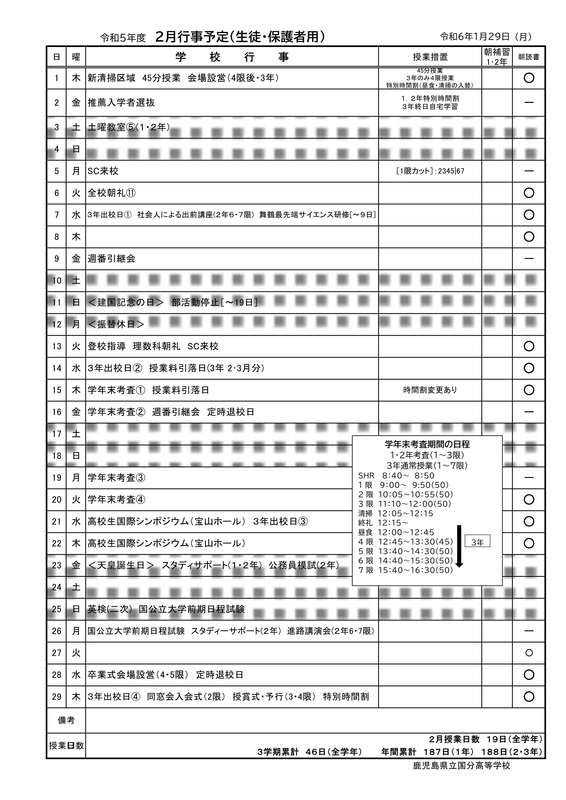

令和6年2 月行事予定表

令和6年2月行事予定表を掲載します。

状況によって変更,緊急の場合は安心安全メールを流すこともありますので,今後も,ブログやメールの確認をお願いします。

2024年01月28日(日)

かごしまアントレプレナーシップ養成事業「THE MISSION KAGOSHIMA」の発表会への参加について

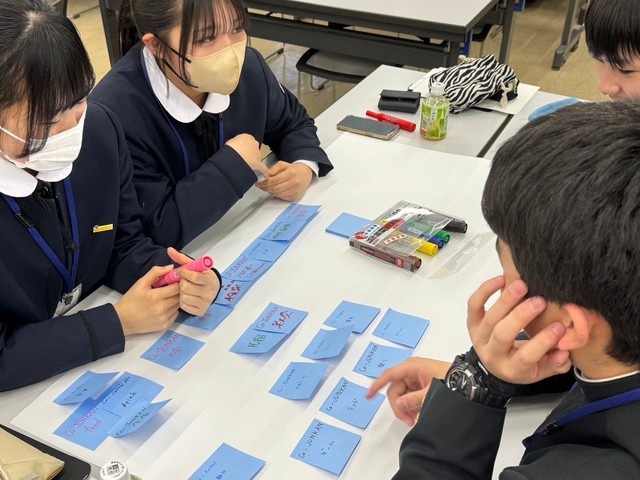

1月28日(日)に本校の2年生普通科の肌班と教育制度班が,県庁で開催された「かごしまアントレプレナーシップ養成事業「THE MISSION KAGOSHIMA」発表会」に出場しました。

かごしまアントレプレナーシップ養成事業「THE MISSION KAGOSHIMA」とは,鹿児島県商工労働水産部産業立地課新産業創出室スタートアップ支援係が実施している事業で,県内学校に在籍する大学生,高校生,中学生が県内企業と協働し,鹿児島県の社会課題や各企業が抱える課題に対し,現場体験や座学,実習を通じて解決策を考えることで起業家マインドの養成を図ることを目的としています。

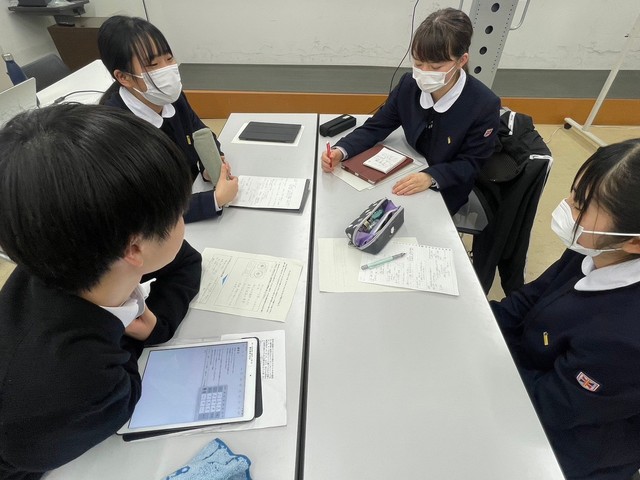

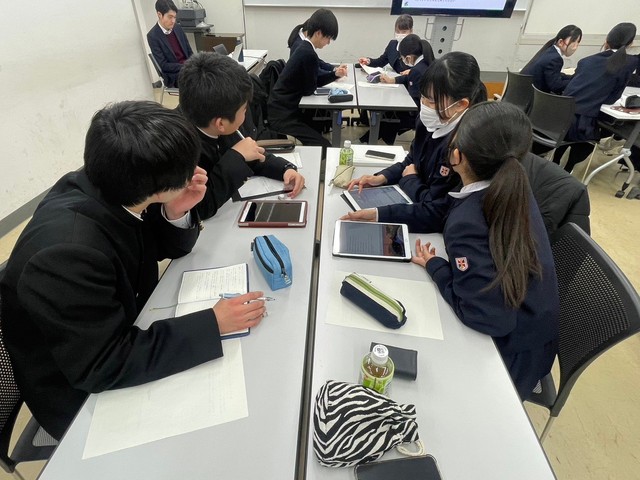

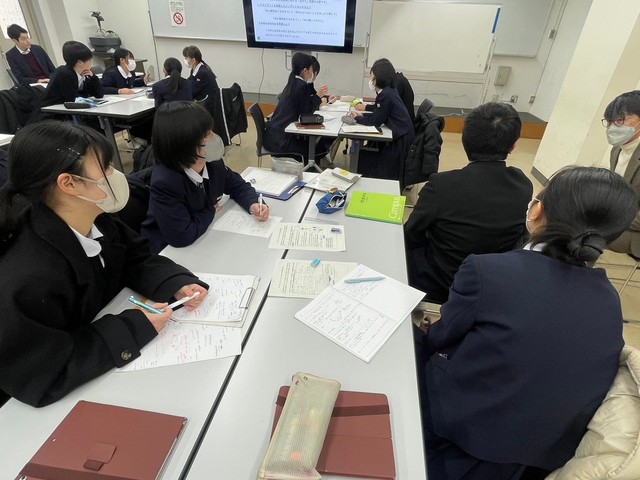

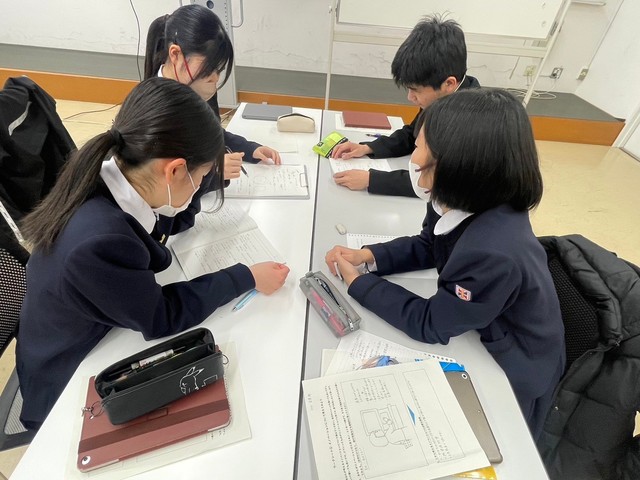

京セラと連携して「ICT × 郷中教育」の研究をしている教育制度班の発表の様子です。

京セラの技術であるICTを鹿児島の伝統的な教育である郷中教育に生かすためのビジネスプランを考えた,素晴らしい発表でした。質疑応答にも的確に答えることができました。

次に株式会社オービジョンと連携し,規格外野菜を活用した肌パックの研究を行っている,肌班の発表の様子です。

こちらも素晴らしい発表で,ビジネスプランや研究内容のみだけでなく本事業で学んだことも上手にプレゼンできました。

本校を卒業し,現在,鹿児島大学2年生の学生も発表しました。さすが国分高校の卒業生で,よく伝わるプレゼンテーションでした。国分高校SSHで学んだ生徒は,高校卒業後の大学生,社会人になっても大活躍です。

審査の結果,本校の肌班が決勝進出班の3班に選出されました。おめでとうございます!

また,本校卒業生(鹿児島大学教育学部2年生)の班も決勝に進出しました。おめでとうございます!

決勝である成果報告会は3月9日に県庁で開催される予定です。肌班の皆さん,さらに研究を深め,優勝を目指して頑張って下さい。